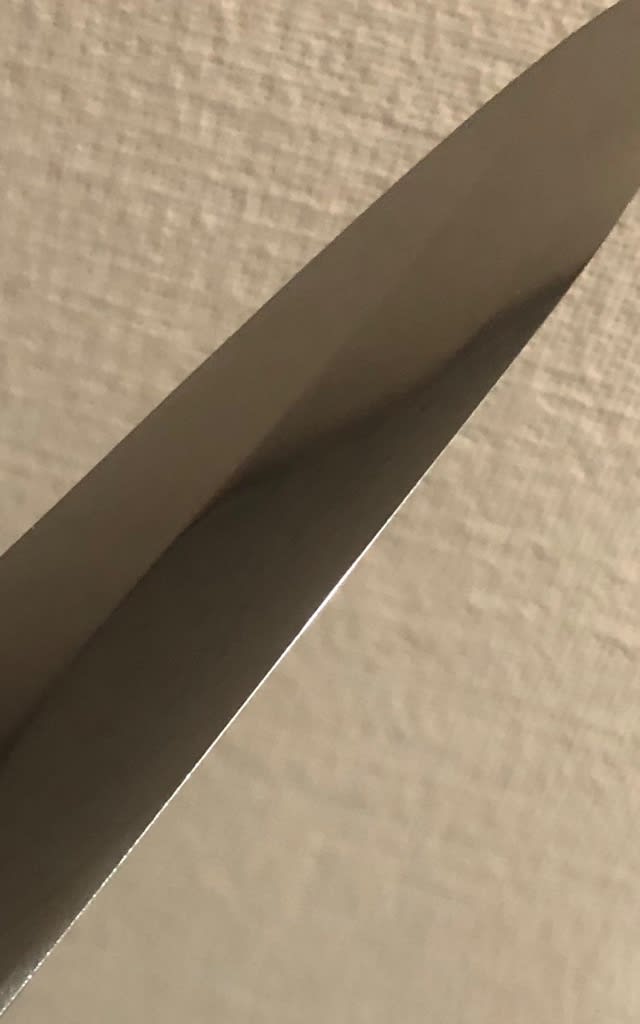

この日本刀研磨師が作った

ナイフ、殊の外切れるのだ

が、それの秘密はここにある。

ナイフ、殊の外切れるのだ

が、それの秘密はここにある。

これは、刃こぼれを防止する

だけではない意味がある。

だけではない意味がある。

刃先にミクロン単位で糸刃を

付けているのだが、これは物

理的には鈍角になることにな

る。

付けているのだが、これは物

理的には鈍角になることにな

る。

だが、切れ味は増す。

しかし、自動紙切断機などで

の切れ味テストでは測れない

切れ味。

の切れ味テストでは測れない

切れ味。

もはや、切れ味から切り味の

領域に入る違いを実現させる

には、この糸刃の如何がいか

なるものかにかかってくる。

領域に入る違いを実現させる

には、この糸刃の如何がいか

なるものかにかかってくる。

刃先最先端とそのすぐ横の刀

身の断面形状や研ぎの肌状態

でも切り味は変わってくるの

で、これは研ぎを知悉してい

ないとこの領域の知見を有す

ることはできない。

身の断面形状や研ぎの肌状態

でも切り味は変わってくるの

で、これは研ぎを知悉してい

ないとこの領域の知見を有す

ることはできない。

この作者は、日本刀研磨師=

プロの研師であるので、高度

な見識と実行力を有している

ことが、この手作り刃物の刃

先を見れば納得できる。

プロの研師であるので、高度

な見識と実行力を有している

ことが、この手作り刃物の刃

先を見れば納得できる。

私の研ぎも、必ず糸刃を付ける。

しかも、小刃がある場合は、小

刃の中で砥石目を何種類か使い

分けて摩擦係数に変化を持たせ

ている。

刃の中で砥石目を何種類か使い

分けて摩擦係数に変化を持たせ

ている。

それと、これは切れ味に大きく

関係することなのだが、一般的

な包丁研ぎの解説などでは、決

定的に大きく間違っている事が

ある。

関係することなのだが、一般的

な包丁研ぎの解説などでは、決

定的に大きく間違っている事が

ある。

私はそれに気づき、80年代から

その方法を捨てて物理的論理的

に正しい方法で研ぐことにした。

その方法を捨てて物理的論理的

に正しい方法で研ぐことにした。

これに気付いている人は今まで

何人か見たが、99%ともいえる

ほどに包丁研ぎの解説では「完

全なる間違い」ではないが、切

れ味に関して、案外適当なとこ

ろから研ぎ解説を行なってい

る。

何人か見たが、99%ともいえる

ほどに包丁研ぎの解説では「完

全なる間違い」ではないが、切

れ味に関して、案外適当なとこ

ろから研ぎ解説を行なってい

る。

それでは「まあそこそこ切れま

すよ」という域を超える事はな

い。

すよ」という域を超える事はな

い。

私が研いだ刃物が異様に切れる

との評価を頂いているのは、そ

の一般的に喧伝されているやり

方を捨象して、あることをして

との評価を頂いているのは、そ

の一般的に喧伝されているやり

方を捨象して、あることをして

いるからに過ぎない。

それはさつき流の刃付けとは別

な、かなり一般的包丁研ぎでも

大切なことで、それを聞けば誰

でも「なるほど!!」となるだ

な、かなり一般的包丁研ぎでも

大切なことで、それを聞けば誰

でも「なるほど!!」となるだ

ろう。それは、ゆで卵の殻を剥

く時に殻と身が綺麗に剥がれ

るには、にも似たようなごく

ごく簡単な物理的な事だ。

く時に殻と身が綺麗に剥がれ

るには、にも似たようなごく

ごく簡単な物理的な事だ。

しかし、そうしたことはネット

などでは私は公開はしない。

などでは私は公開はしない。

特に日本刀研究者であった場合

などは、先達の知見から学べば、

私がいうその事に気づいて、す

ぐに自分の実用刃物の研ぎの仕

方を変えることだろう。

などは、先達の知見から学べば、

私がいうその事に気づいて、す

ぐに自分の実用刃物の研ぎの仕

方を変えることだろう。

気づくか気づかないかのことだ

けなのだが、その「極めて真っ

当で正しい事」の実行実現には

ある程度の熟練を要する。

けなのだが、その「極めて真っ

当で正しい事」の実行実現には

ある程度の熟練を要する。

なので、私が私の研ぎ解説書に

おいて説き明かしているその

技法に対して、何人もが

おいて説き明かしているその

技法に対して、何人もが

「解説は至極納得できるが、

できるか!」というような感

想連発になるのだろう(笑)。

できるか!」というような感

想連発になるのだろう(笑)。

私は80年代中期に「まてよ?!」

となり、これまで読んでいた

刀剣書を再度読みあさった。

江戸期のものまで含めて。

となり、これまで読んでいた

刀剣書を再度読みあさった。

江戸期のものまで含めて。

そして、おぼろげながら浮かび

上がったその方法を山田流試刀

術の研究と並行して実験した。

上がったその方法を山田流試刀

術の研究と並行して実験した。

すると、やはり古人が書き残し

ていた事は本当だったというこ

とを知るに至ったのだった。

ていた事は本当だったというこ

とを知るに至ったのだった。

思った。

江戸期の人たちは、ごく普通

に当たり前の事として、こう

いう今私が気づいた事を口伝

とまでいかないような「常識」

として実行していたのだろう

なあ、と。

に当たり前の事として、こう

いう今私が気づいた事を口伝

とまでいかないような「常識」

として実行していたのだろう

なあ、と。

今の時代、ほぼ失伝したのだろ

う。

う。

私が手掛ける刃物が「なんでこ

んなに切れるの?」というのは、

多分だが、昔の人たちはこのよ

うに切れる刃物に誰でもセット

アップすることができていたの

んなに切れるの?」というのは、

多分だが、昔の人たちはこのよ

うに切れる刃物に誰でもセット

アップすることができていたの

だろうと思う。

別段、私が超人的な研ぎ技術を

持っている訳ではない。

持っている訳ではない。

「気づいた」だけのことだ。物

理的な刃物研ぎの道理に。

理的な刃物研ぎの道理に。

極上の切れ味とその先の任意の

「切り味」を得るには、ごくご

く普段自分がやっている事に懐

疑的になり、物理的な道理を

「切り味」を得るには、ごくご

く普段自分がやっている事に懐

疑的になり、物理的な道理を

検証すればよいだけのことだ。

これは、どんなジャンルでも技

術系の事では通じる事だろう。

懐疑と検証なく、先入観や決

めつけだけでは、技法の奥は見

ることができない。

術系の事では通じる事だろう。

懐疑と検証なく、先入観や決

めつけだけでは、技法の奥は見

ることができない。

この切れ物研ぎに関することは

聞けば誰もが「あー!!な

るほど」となるだろうが、

さて実行となるとちょいと

練習が要る。

聞けば誰もが「あー!!な

るほど」となるだろうが、

さて実行となるとちょいと

練習が要る。

ただただ「よく切れる」ように

するだけなら研ぎは案外簡単だ

が、「極上の切れ味」と「思い

通りの切り味」を付与させ

するだけなら研ぎは案外簡単だ

が、「極上の切れ味」と「思い

通りの切り味」を付与させ

るのは、やはりそれなりの

正確な物事の道理の認知と

それの実現の実力が必要と

正確な物事の道理の認知と

それの実現の実力が必要と

なる。

こうした秘密も、刃物は個体を

よーく穴の開く程に見て精査す

れば、やがて道が見えてくる。

よーく穴の開く程に見て精査す

れば、やがて道が見えてくる。

道は見えたが、どうやって目的

地まで行けばいいかは、それは

自分次第だろう。

地まで行けばいいかは、それは

自分次第だろう。