「どこ行きたい?」

「どこでもいい」

という事でふと思いついて、

彼女とオートバイで埼玉県と

栃木と群馬の県境探しに行っ

てみた。

高校1年16才の時。

当時は初めての場所でよく分か

らなかったが、地図も無く、大

体このあたりだろ、てなもんで

走り続けた。

当時、看板などは無い。

スマホもGPSも無い。

だが、何とかなるもんだ。

結構遠かった(笑

ラジコン「飛行場」は当時から

あった。ただの河川敷だがラジ

コン航空機の離発場として使わ

れている。これはかなり昔から。

ここは関東の航空ラジコンファン

の発着のメッカのようだ。

今は県境地点が整備されている

ようだ。

東京都内は別として、ティーン

の頃に二輪で行く場所は、もっ

ぱら神奈川県と埼玉県だった。

たまに栃木、群馬、長野。

なぜかしら、高校時代には千葉

には一度も行ってない。

千葉県というのは、横浜の子

ども時分に館山に観光旅行で

行ったのみだった。

走り先として千葉県の良さを

知るのは社会人になってから

だった。

ただ、千葉県は自然が素晴ら

しいが、マス族が一切棲息し

ていない。それのみがネック。

だが、全国的に珍しく、熊が

いない。東京都にさえいるの

に。

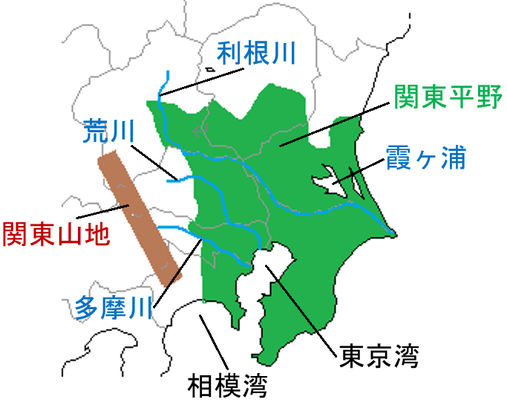

関東平野はとんでもなく広く、

神奈川・東京山手の丘陵地帯

とは景色がまるで異なる。

どこまで行ってもまっ平らだ。

果てしなくまっ平ら。

神奈川と東京は丘が多い。

東京は江戸時代から「富士見」

という地名の場所が多かった

が、坂が多く、そこを登れば

富士山が見えたからだ。

江戸東京から見る富士は近く

見える。近いというか富士山

はとてつもなくでかい。

画像加工ではない。

望遠で撮影するとこうなる。

肉眼ではもう少し小さく見える。

この富士山が晴れた日には毎日

見える、というのは東京と神奈

川の人間にとってはかなり重要

で、東京から西日本に転勤で

引っ越した時、当たり前の事だ

が「あれ?富士山が見えない」

という事実に愕然となった。

そこにあるものが無い、という

のはかなり固まる。

西日本から富士山が見えない

などというのは当たり前なの

だが、それでも衝撃的だった。

それほど富士山は関東、とり

わけ東京・神奈川人にとって

は「そこにあるべき日常」で

あるのだ。静岡県や山梨県など

も多分そうだろう。

それほど富士山はでかい。

とにかくでかい。

で、神奈川から東京を抜けて

北に向かうと、埼玉県に入っ

てからすぐに北関東平野に

入る。

それがとにかくだだっ広い。

狭くてコセコセしていない。

だからかも知れない。

栃木・茨木の人たちは大らか

で朴訥だ。水戸は気性が荒い

が、茨木の他地域は温厚だ。

栃木などは方言までもが平

たい。

平野が広がる埼玉県人も、

ネチネチの粘着セコマンなどは

ほぼ見かけない。

埼玉県人の特徴は社交的な事で、

これは神奈川県人よりも心を

開き親交性が深い。

「ダサいたま」と東京都民から

小ばかネタにされても、埼玉県

人はワハハハと笑っていなす

器の大きさがある。ムキになっ

てウキー!となったりはしない。

そして、北関東平野は真っ平ら

なので、車は走りやすい。

走りやすいが、走り好きとして

は問題もある。

どこまでも道と地形がまっつぐ

のまっ平ら。

つまり、どこも同じような景色

だし、ただただ直線が続くので

ちっとも走りの操縦は堪能でき

ないのだ。

特に二輪や四輪での動体性能を

楽しみたいならば山間部へ向かう

という事になる。

そしてだ。

その山間部たる山がかなり遠い。

広島県三原市内のように、海に

面した町から5kmでワインディ

ングの整備されたロードがある、

などという事は関東平野には

無い。だれのせいでもないが。

当然、西は東京は大垂水、奥多

摩、神奈川は箱根、北は埼玉

秩父(ちちぶ)、栃木日光、

群馬碓氷(うすい)軽井沢に

向かう事になる。

出発点にもよるが、大抵は100km

ほど走らないと辿り着かない。

峠に行ってからは給油しながら

峠を60~80km程は走り回るので、

日帰り峠走りでもかなりの距離

になる。

もうね、ワインディングロード

に行くのにも一大行動で出立し

ないとならないのが関東。

西日本、特に中国や九州はサクッ

とちょいと走ればすぐ峠。

とりわけ中国地区などは、海に

面して山があり、街の外れが

もう峠という地形なので、街

からいくらでも峠には軽く行け

る。ワインディングはそこら中

にある。関東のように100km程

走らないとワインディングに辿

り着かないというのは地形的に

無い。

お手軽ロードが近いのが西日本

中国地区だ。あと四国・九州。

だからじゃないかなぁ。

関東の乗り屋は距離を走るのを

まるで厭わない。

日帰り400~500kmなどは通常

パターンだし、時には日帰りで

700km以上をごく普通に気負わ

ずに走破する。

むしろ、中国地区、九州地区の

人たちはその距離を「信じがたい

もの」と捉えるようで、そのよう

な事はよく言われる。

関東でごく普通の感覚が奇異に

思われたり、信じようとしな

かったり、嘘言ってるとか、

イキってるとか中国地区の人間

が思いがちなのは、そうした

地域的な文化や意識の違いから

来ていると考えられる。

1日4~500km。これごく普通。

東京・神奈川からしたら。

100kmなどは、そこいらにタバコ

を買いに行くようなものだ。

会社の旅行で越後湯沢に行った

時、入社したばかりの九州の

支店の人間が関東平野の景色

に驚いていた。

高架線を通る上越新幹線から

見た関東平野の景色は、平野

が広い九州でさえ見た事の無い

広大さだったからだ。

私は中国地区統括とはいえ、地

元採用ではなく東京本社採用、

しかも東京生まれ育ちだ。

見慣れた風景だが、九州の者

たちはずっと車内で立ち上って

窓の外を見ていた。

生まれて初めて見た光景だった

からずっと見ていた、と言う。

それだけ関東は広い。

何もかもがでかい。

広い海(太平洋である)と広い

平野。

全てが大きいのだ。

人も然り。

コセコセぐじぐじネチネチという

のは最も嫌われるし、そういう奴

らはまずいない。いたとしても、

表になど出てこれない。

片隅にすっこんでいる。

特に東京でそんな族が世間に頭

出そうとしたら「すっとこどっ

こい!おととい来やがれ!」と

たたっ潰される。

平安時代からわが日の本の国では

「もののふは坂東」と呼ばれた。

それには意味がある。

それは歴史の事実、真実として

あった。

そして、その気風は今も根強く

残っている。

日がいずる所、それは東方。

ひむかしの空から日は昇る。