左永正時代。右天文時代。

いくら刀は片手刀法が基本

だとはいえ、末備前刀とい

うのはもう少しナカゴを長

くしてもよかったように思

える。

ただし、この末備前独特の

尻の張ったナカゴ形状は、

それなりに意味があったの

だろう。それでも鉄砲伝来

以降あたりから、刀身の延

長と共に末備前はナカゴの

寸法も伸びては来る。

相州系は初期末備前物とは

逆に全体が長く、そしてナ

カゴ尻が細くなっていく形

状が多いが、それもそれで

何らかの製作意図があった

のだろう。そこには何らか

の設計思想があった筈だ。

末期の末備前のようにナカゴ

尻が張ったまま全体を長くし

た作域の刀工群もいる。

周防国の二王派などはその典

型ではなかろうか。

太刀目釘穴があけられている

ため、打刀を見慣れていると

まるで磨り上げた刀身のよう

に見える。刀銘であるのに、

太刀佩きとして造られたとい

う過渡期的な時代の作であろ

う。元祖斬鉄剣、二王。火事

の際に鎖を断ち切って仁王像

を逃がしたという伝説がある

が、もちろん童子切りやニッ

カリと同じ脚色であろう。

無名の安芸国大山鍛冶は筑州

左の末裔と自称してはいるが、

個人的には、地域的な連綿性

から、安芸国大山鍛冶は周防

国二王や備後三原鍛冶との技

術的な交流があったのではと

読んでいる。安芸国大山鍛冶

の作風は極めて二王に近い。

ただし、これはナカゴ以外の

上=カミの部分について。ナ

カゴは末備後刀に酷似してい

る。また末三原にも大山鍛冶

の刀身の作風は酷似している。

美術刀剣界では、無銘極めの

際に、出来が良い物は二王と

し、出来が悪い物は三原にし

てしまう「三原逃げ」と呼ば

れる習慣がある。

だが、実は、磨り上げられた

大山鍛冶の作の多くは、「末

三原」と鑑されてしまってい

る事も多いのではなかろうか。

私が実見し、手元に預かって

詳細に見た大磨り上げ無銘古

刀で、どこをどう見ても私の

大山宗重とまったく同じ作者

の手筋と観える刀があった。

地鉄の質、鍛え肌の特徴(単

に鍛接肌ではなく、刃寄りや

鎬よりの鍛え目の特徴等)、

刃の造り込み、全体像等どれ

を取ってもまったく同一作者

としか見えない作を実見した。

数十時間毎日見較べて精査し

た結果、私の見える鑑識眼の

範囲ではその古刀と私の宗重

は同一作者に観えた。眼前の

二作は、いずれも大山住宗重

延道彦三郎の作であろうと。

その無銘の刀は、たぶん鑑定

に出したら「末三原」とでも

紙が付けられてしまうことだ

ろう。刀剣界中央は在野の安

芸国大山鍛冶などのことは知

らないし、興味がないので、

「三原逃げ」をすることだろ

うと予想される。

安芸国大山住仁宗重作

天正八年二月吉日(撮影:町井勲氏)

私の差料。

←クリックで拡大

←クリックで拡大

戦国期の安芸国大山鍛冶につ

いては、地方の無名鍛冶ゆえ

刀剣界では一顧だにされてい

ない。

私は、大山鍛冶が「住人」で

はなく「住仁」としたのは、

二王=仁王との関連性なり技

術的な連綿性を銘に残したダ

イイングメッセージのように

思える。

そして、こじつけではあるが、

仁王はアナグラムのように逆

転すると王仁=ワニとなる。

(私のハンドルの渓流=kelu

はうちの初代ポチ1号である

lukeのアナグラム。ルカの福

音書の英語読みのルークであ

る。最初の息子が亡くなって

しまった時に飼いはじめたそ

の犬の名は、犬種名も併せて

「地を走る騎士たれ」として

Luke Landwalker と名付けた)

日本の歴史上、ワニとは和仁

=和邇=和珥=丸爾のことで

あり、古代産鉄氏族であった。

因幡の白兎が数比べをしたの

は鮫であるが、山陰地方では

鮫の事をワニと呼ぶ。因幡の

白兎はワニと数比べをしたと

されている。

そして、なによりも、白兎が

なぜ数比べをしたのか。

それは、対立するヤマト系と

在地先行渡来の産鉄技術者の

勢力を比べ競ったことではな

かったか。

ワニ氏は西暦1世紀乃至2世紀

に太陽信仰と共に製鉄技術を

日本にもたらした渡来系氏族

であるともいわれる。

ワニ氏は、のちに春日氏とな

り小野氏となった。小野氏以

降、ヤマト政権においては主

として大陸との外交官のよう

な役職に就くことが多かった。

そのように、歴史の伝承譚と

氏族の系譜を俯瞰すると、手

元にある住仁宗重がなぜ私の

ところに突然やって来たのか、

ただならぬエニシのような歴

史の運命のいたずらを感じる。

私の血脈のルーツは小野氏で

あるからだ。つまり私はワニ

一族である。私の血の中には

ワニの血が流れている。

なぜ私も父も祖父も(その先

は知らない)、異様に鉄に執

着したのか不思議だったが、

ワニなればと思えばそれとな

く得心がいく。

私の幼い時の「丸い石を必ず

拾って持ち帰る」という自分

でも何だか意味が解らない奇

癖は、それはDNAの記憶に刷

り込まれた鉄鉱石探し、古代

の餅鉄探しの血脈の癖だった

のではなかろうか。

とここまで行くと、妄想族の

仲間入りなのでやめておこう。

ただ、言えていることは、私

も含めて、父も祖父も、何故

か意味は分からないが「鉄」

と「刀」に異様に執着してい

た。武家だからとかは関係な

いだろう。

私が幼い時には、父は「銀色

に光る溶岩」のようなタタラ

鉄を白いレースの敷き物の上

に置いて崇めていた。そんな

家庭など周りを見ても一軒も

無かった。

私は「何だ?この光ってる溶

岩、磁石がくっつくぞ」と、

それで遊んでいた。父に見つ

かるとこっぴどく叱られた。

幼い私は意味が解らなかった。

それが刀の材料であることは、

もう少し私が大きくなった頃

に教えられた。

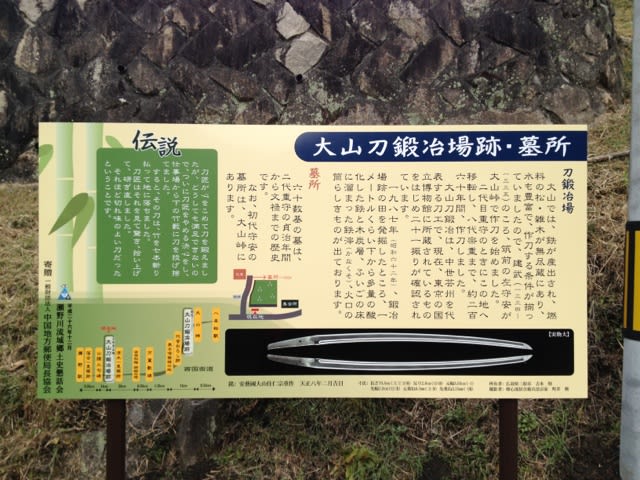

旧山陽道ぞいにある中世末期

の安芸国大山鍛冶集団の鍛錬

場所に、説明看板が建てられ

ている。刀身画像は私の宗重。

中国新聞でも私の取材所見と

共に紹介された。私も多少な

りとは地方の歴史研究と広報

の役には立っているようだ(苦笑

刀身画像は町井勲氏が日本刀

を多くの方に知ってもらうた

めにと無償で撮影をしてくだ

さった。

←クリックで拡大

←クリックで拡大