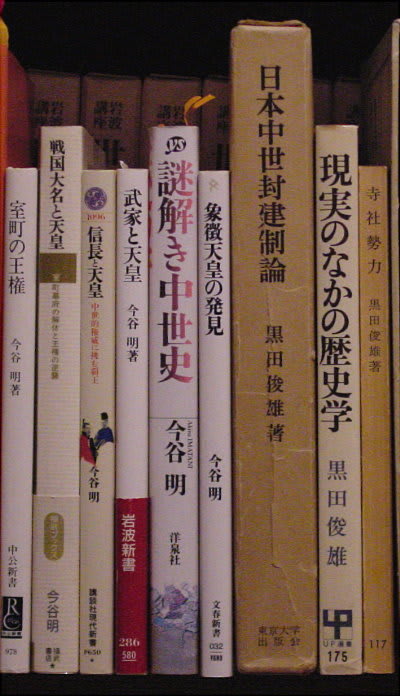

▲ 今谷明 『室町の王権』 『武家と天皇』 『象徴天皇の発見』 、黒田俊雄『日本封建制論』など

今谷明 『室町の王権』 『武家と天皇ー王権をめぐる相克ー』ほか、黒田俊雄の中世王権・中世権力をめぐる本のいくつか

まず上の写真、左から今谷明の本6冊、黒田俊雄の本3冊、主に王権、中世天皇について触れた比較的求めやすい新書、選書など中心の本、著者・タイトル・サブタイトル・発行年・出版社 価格 などまず紹介し、このブログで、何回かに分けて紹介していきます。

考古学からみた初期王権・初期国家形成について、それなりに整理してからと思っているのだが、相変わらず古墳時代・古代資料の収集に手こずっているので、仕上げる前に、他の時代の王権とそれを支え、あるいは競合する寡頭グループのあたりをも並行して、メモしておくことに。

左から 1-6まで著者 今谷 明 7-9まで 黒田俊雄

今谷 明 (1942~ )

1 『室町の王権ー足利義満の王権簒奪計画ー』 1990年7月25日 中公新書978 中央公論社 定価580円

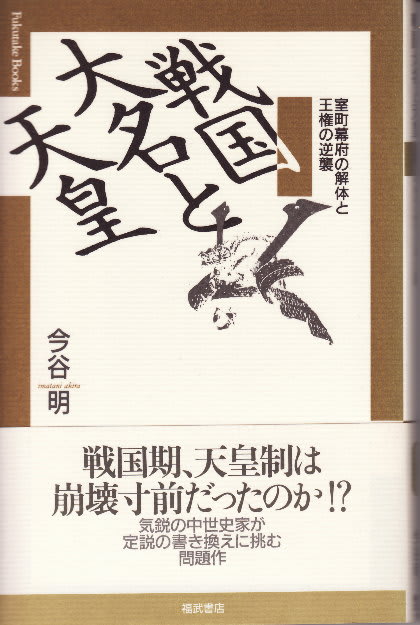

2 『戦国大名と天皇 ー室町幕府の解体と王権の逆襲ー』 1992年3月25日 福武書店 定価1240円

3 『信長と天皇ー中世的権威に挑む覇王ー』 天下人信長は、天皇を越えようとしたのか。中世的権威を否定することによって統一事業を成功させた信長の前にある正親町天皇という障害。将軍義昭追放の後の政権構想を考察、天皇制の謎と天皇の権威とは何かという問題に迫る。1992年4月20日 講談社新書1096 講談社 当時定価631円+税

4 『武家と天皇ー王権をめぐる相克ー』 1993年6月21日 岩波新書 新赤版286 岩波書店 563円+税

5 『謎解き中世史』 1997年4月25日 洋泉社 定価1600円+税

6 『象徴天皇の発見』 1999年3月20日 文春新書032 文藝春秋 定価680円+税

黒田俊雄 (1926年1月21日ー1993年1月26日)

7 『日本中世封建制論』 1974年3月25日 東京大学出版会 定価初版当時2800円

8 『現実のなかの歴史学』 1977年9月10日 UP選書 175 東京大学出版会 定価当時900円

9 『寺社勢力 ーもう一つの中世社会ー』 1980年4月21日 岩波新書 黄版117 岩波書店 320円

・

・

・

今回は、今谷明の上記6冊の内容目次のうち4冊まで列記します。

▼ 1 今谷明 『室町の王権ー足利義満の王権簒奪計画』

▲今谷明 『室町の王権 足利義満の王権簒奪計画』 1990年 中央公論社 当時定価563円+税 計580円

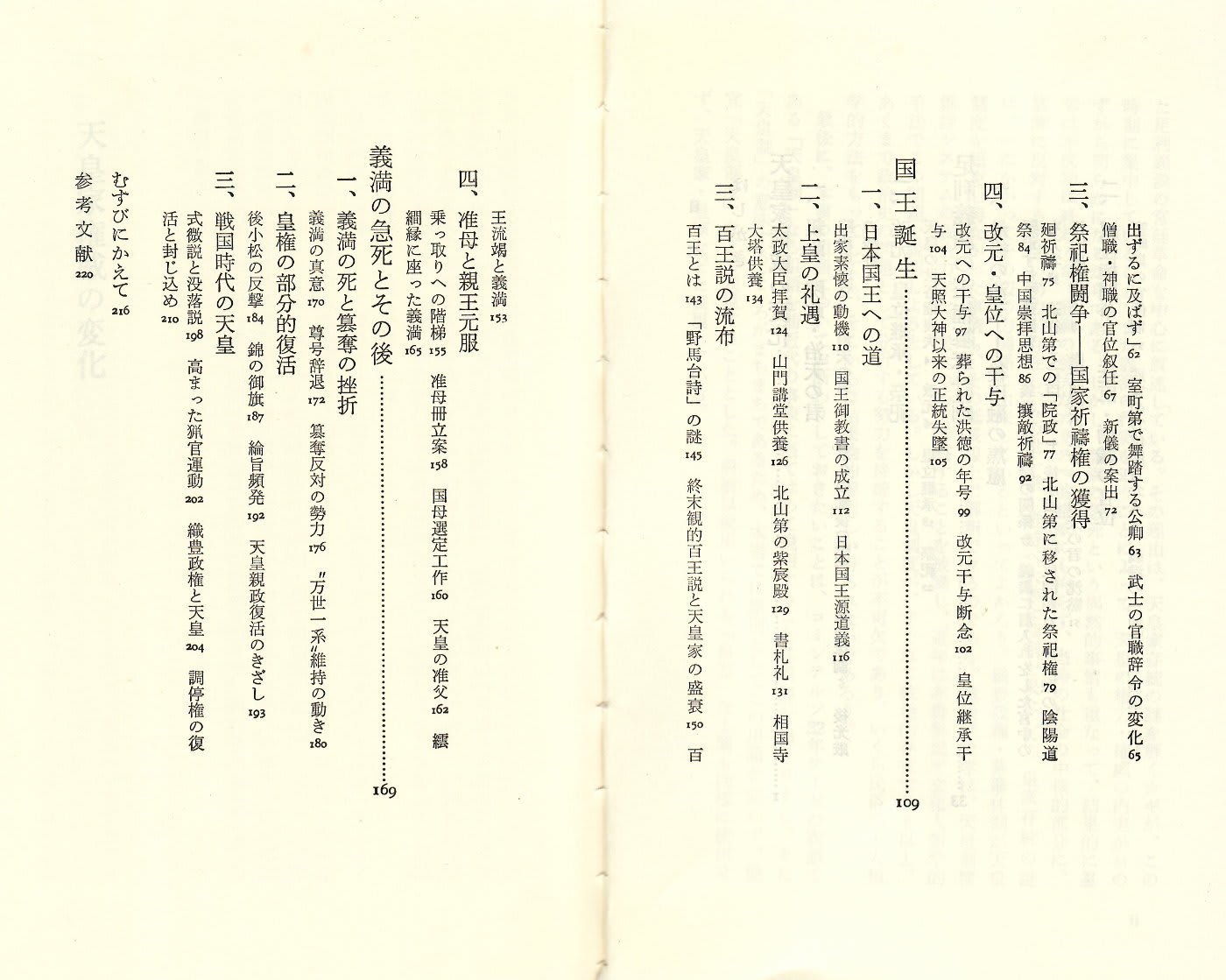

▼『室町の王権』 目次1

▲『室町の王権』 目次1

▼『室町の王権』 目次2

▲『室町の王権 足利義満の王権簒奪計画』 目次2

『室町の王権 足利義満の王権簒奪計画』 は、今谷 明 の中世の王権に関してまとめた最初の単行本。すでに『室町幕府解体過程の研究』1985年、や、『守護領国支配機構の研究』1986年、などの室町時代の史料研究が一段落した後、一般向け新書の読者にいきなり、問題提起的・核心的なテーマに切り込んだ著作。

刊行に関わる出版社との協議で、上のような書名に落ち着いたようだが、著者の提示はもっと具体的だったらしい。昔インターネットで、このことについて著者が語っていた記事を読んだことがあったのだが、今サイトのアドレスが思い出せないので、記憶だけなのだが。

出版当時すぐに話題を呼び、多くの書評や、論文でもこの著書について触れられていた。刊行は今から四半世紀以上も前の1990年なので記憶が薄れているのだが、網野善彦の著作もそうだったのだが、当時の中世時代論を大幅に逸脱する問題作であったことは間違いない。

2003年に弘文堂から、『日本史文献事典』が出た時、今谷明が、自作について、コンパクトに、しかも濃縮した著作解説を試みている。大学図書館、あるいは、各地域の基幹図書館なら置いてあるはず。

出版から25年以上も経っているので、中世史に関心が深い読者は別にして、若い人には、この本は殆ど目にする機会はなくなっているような気がする。

1990年代には顕著となる新しい中世の読み方が、くっきりとした形で現れた、意欲的な著作だった。

ひとつ、ひとつ、天皇の祭祀権、叙任権を自分の手中にしていく足利義満。

権力も、権威も手中にしたい、絶対的な王権の希求とはこのようなものなのか・・・・・

足利義満の妻康子を、准母冊立して、天皇になる人の母として地位を確立させ、子の義嗣を親王元服させていくに至る策謀には、歴史上、世界ではこのような例は事欠かないかも知れないのだが。

2 『戦国大名と天皇 ー室町幕府の解体と王権の逆襲ー』 福武書店

▼目次

目次2

▲目次2

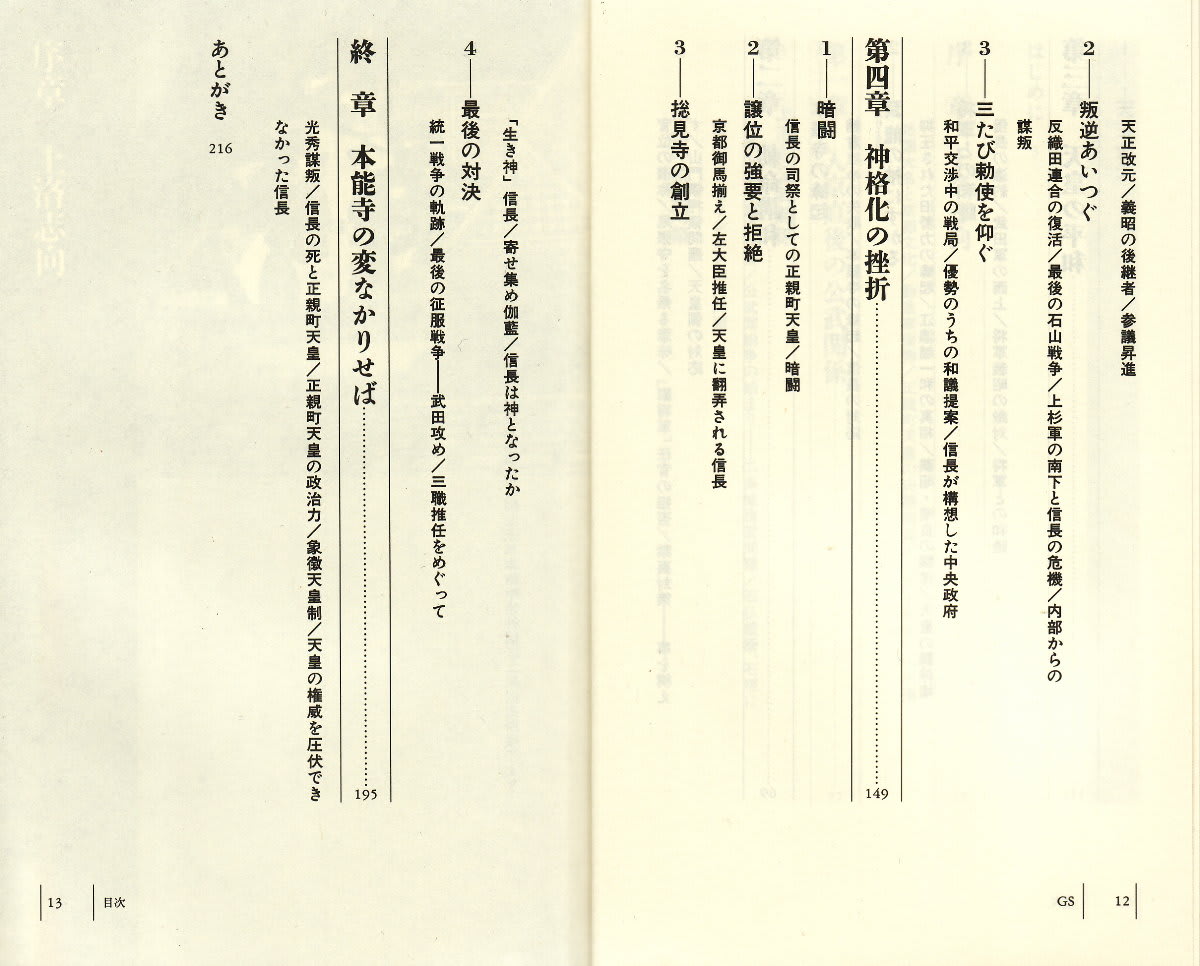

▼ 3 『信長と天皇ー中世的権威に挑む覇王ー』 講談社

▲天下人信長は、天皇を越えようとしたのか。中世的権威を否定することによって統一事業を成功させた信長の前にある正親町天皇という障害。将軍義昭追放の後の政権構想を考察、天皇制の謎と天皇の権威とは何かという問題に迫る。

▼ 目次

▲目次1

▼目次2

▲目次2

▼ 4 『武家と天皇ー王権をめぐる相克ー』

▲今谷明 『武家と天皇ー王権をめぐる相克ー』1993年 岩波書店 当時定価580円(563円+税)

▲今谷明 『武家と天皇ー王権をめぐる相克ー』 目次1

▼今谷明 『武家と天皇ー王権をめぐる相克ー』 目次 2

▲今谷明 『武家と天皇ー王権をめぐる相克ー』目次2

▼今谷明 『武家と天皇ー王権をめぐる相克ー』目次3

▲今谷明 『武家と天皇ー王権をめぐる相克ー』目次3

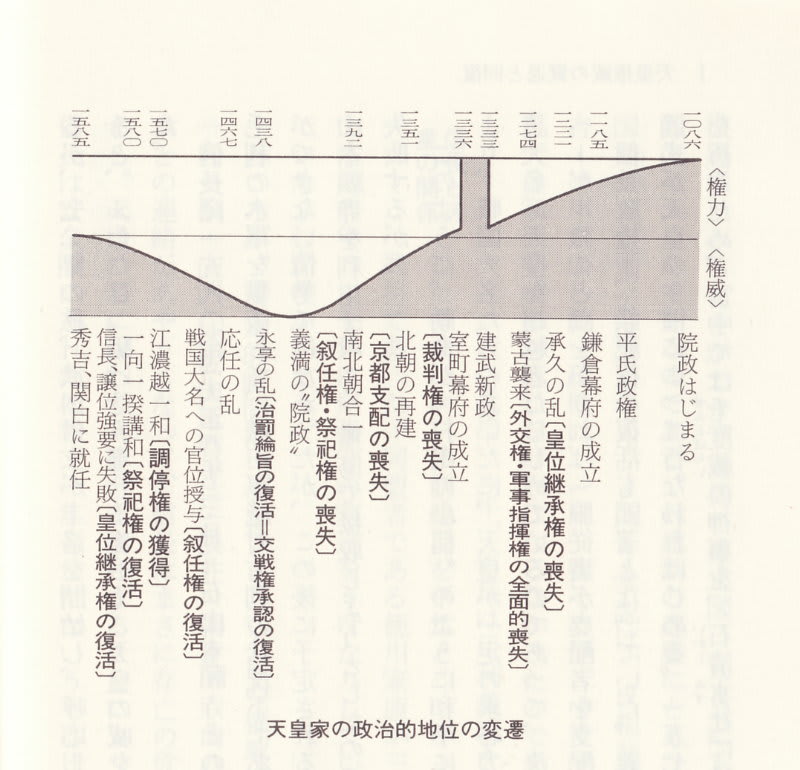

▼今谷明 『武家と天皇ー王権をめぐる相克ー』 28ページに掲げられている「天皇の政治的地位の変遷」

という図解年表が、要を得て王権の歴史的変化の理解が深まる。

今谷明のその後の著作で展望することになるのだが、この「権力」と、「権威」というものの理解を千年単位の長期尺度で考えていくと 「象徴天皇制」というものが、アジア太平洋戦争敗戦の後、突然アメリカに押しつけられたものではなく、日本の「権力」と「権威」の長い歴史に根ざすものであることが見えてきそうなのだ。

▲今谷明 『武家と天皇ー王権をめぐる相克ー』 28ページ

つづく