超久しぶりにワインのエントリを。

明日ちょっと書くかもしれないけど、週末はちょっとトラブルに巻き込まれてブログどころではなかった。

当然、週末に書き溜めることもできなかった。

社会・経済系のネタを平日に考える暇も限られるので、最近飲んだものから1つピックアップ。

ワイン、さすがに盛夏はペースが落ちるものの、年間80本くらいは飲むと思う。まったく、この趣味がなければ少しは家計も楽になるのかも。

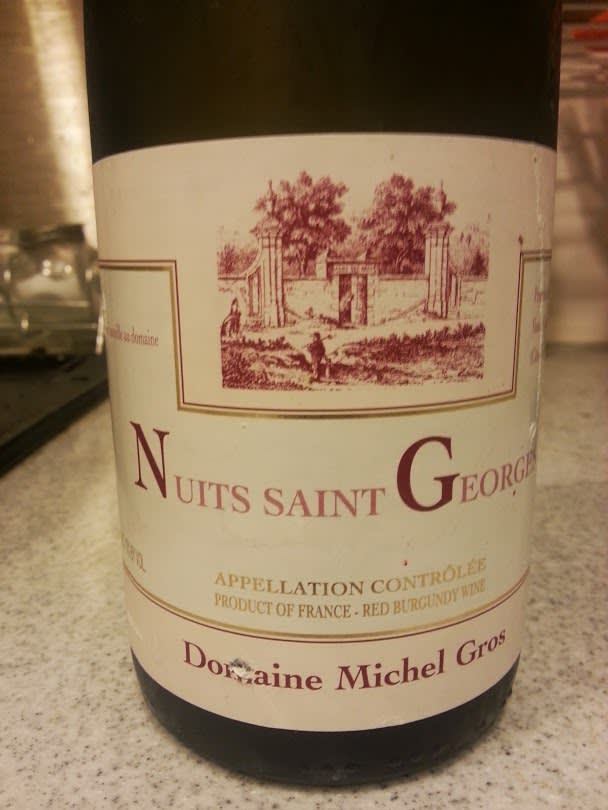

Michel Grosは、ブルゴーニュの生産者。ヴォーヌ・ロマネという村に先祖代々続く生産者の家柄。

私がこの作り手を好きな理由は、「外れがない」ということだと思ってます。

ブルゴーニュの生産者は一般に個性が強く、ワインの元であるピノ・ノワールという種類のブドウも神経質というか年によって出来不出来が結構ぶれるものらしいので、安定した品質のワインを作るのは結構難しいらしい。

しかも、畑が細分化されている上に、丘の斜面の位置が少しずれるとワインの風味が変わってくると言われるデリケートな地区なので、余計に安定感を望むのは難しくなる。

そんな中で、まず外れない。何時飲んでもとても美味しいと思う。そして、超高級ワインはあまり作っていない(幾つかあるが私は買えない)ので、大体がお手ごろ価格で手に入る。こんな作り手はあまり多くないと思いますな。

薀蓄はともかく、最近飲んだGrosのワインのレビュー。

Nuits Saint Georges 2010

色調:まだグラスの淵の色は紫で若々しい。全体的には薄めのルビーは正にピノノワール。照りがある。

アロマ:とても黒い印象。土。腐葉土。ニュイっぽい。

テイスト:とてもバランスがよい。スッキリしているのにジューシーで果実を感じる。同時に土のボリューム、柑橘系の酸、ミネラル。フィニッシュに少しだけタンニン。不味い要素がゼロで、とても品がある。まじめなワイン。まじめでバランスされている。ワインとして旨いだけでなく、食事に合う。主張が強すぎない。そのくせ享楽的なところがあって、ポジティブな印象。楽しい。

コストは4,500円程度。バリュー的には1,000円以上高くてもおかしくないと思う。

10年寝かせれば、黒い土やキノコの感覚が強い、よく枯れたワインに成長すると思う。ブルゴーニュの枯れワインの一典型になることが予想される。味のあるお爺さんのような。

今飲むとジューシーで楽しいが。若くてまじめな人のイメージだが。

ロマネの生産者ですが、これはニュイの村のワイン。一般的にはやや無骨なワインに仕上がるとされるのかもしれないけど、これはとてもバランスがいい。

でも、ニュイらしい黒さがある。

私は、ブルゴーニュの村のイメージを色で持っている。ニュイ・サンは黒。ジュプレは赤。モレは茶からこげ茶。シャンボルは赤から茶。ロマネはこげ茶。ヴージョは作り手によって赤から黒まで。

↓記事がおもしろかったら、投票していただけるとありがたいです

にほんブログ村

にほんブログ村

↓お勧めの本のリストを作りました。

冷たい風のような火を燃やすものたち

冷たい風のような火 by icyfire is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.1 Japan License

冷たい風のような火 by icyfire is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.1 Japan License

明日ちょっと書くかもしれないけど、週末はちょっとトラブルに巻き込まれてブログどころではなかった。

当然、週末に書き溜めることもできなかった。

社会・経済系のネタを平日に考える暇も限られるので、最近飲んだものから1つピックアップ。

ワイン、さすがに盛夏はペースが落ちるものの、年間80本くらいは飲むと思う。まったく、この趣味がなければ少しは家計も楽になるのかも。

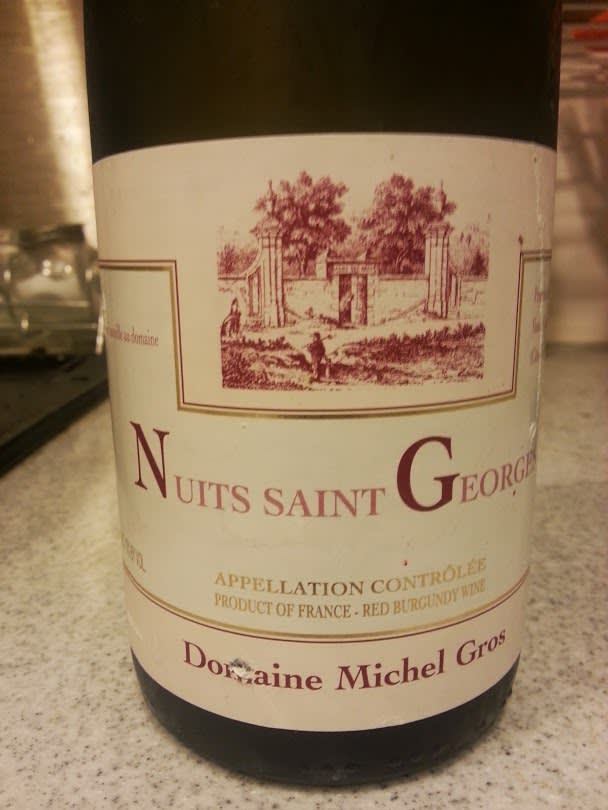

Michel Grosは、ブルゴーニュの生産者。ヴォーヌ・ロマネという村に先祖代々続く生産者の家柄。

私がこの作り手を好きな理由は、「外れがない」ということだと思ってます。

ブルゴーニュの生産者は一般に個性が強く、ワインの元であるピノ・ノワールという種類のブドウも神経質というか年によって出来不出来が結構ぶれるものらしいので、安定した品質のワインを作るのは結構難しいらしい。

しかも、畑が細分化されている上に、丘の斜面の位置が少しずれるとワインの風味が変わってくると言われるデリケートな地区なので、余計に安定感を望むのは難しくなる。

そんな中で、まず外れない。何時飲んでもとても美味しいと思う。そして、超高級ワインはあまり作っていない(幾つかあるが私は買えない)ので、大体がお手ごろ価格で手に入る。こんな作り手はあまり多くないと思いますな。

薀蓄はともかく、最近飲んだGrosのワインのレビュー。

Nuits Saint Georges 2010

色調:まだグラスの淵の色は紫で若々しい。全体的には薄めのルビーは正にピノノワール。照りがある。

アロマ:とても黒い印象。土。腐葉土。ニュイっぽい。

テイスト:とてもバランスがよい。スッキリしているのにジューシーで果実を感じる。同時に土のボリューム、柑橘系の酸、ミネラル。フィニッシュに少しだけタンニン。不味い要素がゼロで、とても品がある。まじめなワイン。まじめでバランスされている。ワインとして旨いだけでなく、食事に合う。主張が強すぎない。そのくせ享楽的なところがあって、ポジティブな印象。楽しい。

コストは4,500円程度。バリュー的には1,000円以上高くてもおかしくないと思う。

10年寝かせれば、黒い土やキノコの感覚が強い、よく枯れたワインに成長すると思う。ブルゴーニュの枯れワインの一典型になることが予想される。味のあるお爺さんのような。

今飲むとジューシーで楽しいが。若くてまじめな人のイメージだが。

ロマネの生産者ですが、これはニュイの村のワイン。一般的にはやや無骨なワインに仕上がるとされるのかもしれないけど、これはとてもバランスがいい。

でも、ニュイらしい黒さがある。

私は、ブルゴーニュの村のイメージを色で持っている。ニュイ・サンは黒。ジュプレは赤。モレは茶からこげ茶。シャンボルは赤から茶。ロマネはこげ茶。ヴージョは作り手によって赤から黒まで。

↓記事がおもしろかったら、投票していただけるとありがたいです

↓お勧めの本のリストを作りました。

冷たい風のような火を燃やすものたち

冷たい風のような火 by icyfire is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.1 Japan License

冷たい風のような火 by icyfire is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.1 Japan License