私の夏山行の目的は、山頂からの絶景よりも高山植物を見ることが基本。特に固有種など珍しいもの。上品なもの。可愛いもの。

ホウオウシャジンは世界で鳳凰三山にしか咲かない固有種で、山歩きを始めた頃から絶対に見たかった花の一つ。ハヤチネウスユキソウやキタダケソウ、ツクモグサやウルップソウに並ぶ見てみたい優先度の高い花でしたが、8月の終わりから9月初めという休暇を取るタイミングとしてはやや微妙な時期が開花の時期なので、これまでは機会を逸していました。しかし、この時期はお天気も比較的安定しているし、週末を利用した1泊の山行でホウオウシャジンだけを狙うのは本来そんなに難しいことではありません。と言うことで、盛夏の頃に日本アルプスに行きそびれた今年、晩夏の南アにお花見登山です。

まずはいつものように山行のまとめ的な写真を幾つか。

9月7日の土曜日、7:30に新宿を出る特急あずさで出発です。比較的遅い出発ですが、これは鳳凰三山にアプローチするルートとして今回は韮崎駅からバスに乗って御座石鉱泉の登山口を目指したため、そのバスの時間に合わせたものです。

テントは鳳凰小屋に張る予定。6年前の夏は山歩きを始めたばかりだったのでテント泊は体力的にも無理で、薬師小屋に泊って縦走しました。今回はその時素通りした鳳凰小屋を目指します。小屋のブログを見る限り、感じのいいスタッフが運営している親切な小屋のイメージです。で、10時40分くらいに御座石鉱泉の登山口を出発。

この日は稜線に出ないので完全に樹林帯の道を行きます。暑い。暑すぎて汗だくです。下手をするとプチ脱水症状に陥って足がつるパターンと序盤で認識。水分補給はこまめに行うように気を付けます。

南アは森林限界が2,700mくらいなので、基本的に稜線以外は森の中。それはそれで原生林の美しさや深い森の雰囲気(自然に対してちょっと畏怖の念を感じるような雰囲気)を楽しめるのですが、風も通りにくい樹林帯は苦しい山行になりがちですね。少し開けたところから、土砂崩れを防ぐ人工物が見えました。南アは今でも年間数センチ成長する世界有数の成長山脈なので、崩落も多いですからね。

この日はキノコを多く見かけたので、樹林帯の花の季節は終わっていたこともあってキノコ写真を幾つか撮りました。

序盤は広葉樹も多い。

暑くてやる気が失せそうになる状況でしたが、小屋泊装備の外国人の方が私の少し先を歩いていて、間隔が詰まらずにしばらく行けたのでペースメーカーになってもらった感じでした。

1時間ほど歩いてきて、お花はそれほどありません。癒しが少ない時期ですね。9月というのは。アキノキリンソウやマルバダケブキなどがありました。ソバナは目立つし華やかな花ですが、これが結構多かったのは救い。

2時間ほど歩いて、ルート上の小ピークである旭岳に到着。地図で見る限り、チェックポイントとなる燕頭山までは2:30のコースタイムなのであと少しかもしれませんが、急坂と書いてあります。これまでもいい加減急登だったと思うけど、さらに急坂が続くのか。

多少は眺望が開けるところも出てきました。富士山も見えたりします。

で、この後は急坂にやられてあまり写真がないですが、苦労して結局出発から2時間50分くらいで燕頭山に到着。このルートでは急登が続くので下から見上げて「あの辺が燕頭山かな」と当たりをつけて登る感じですが、何度も裏切られます。嫌になり始めたところで針葉樹が太くなり、笹原が出てきたら本当に山頂近くです。まあ、テント泊装備だからコースタイムより20分くらい遅れるのはしょうがないとしよう。

燕頭山の山頂にはベンチもあったので、腰かけて足をぶらぶらさせて休憩です。足を宙に浮かせることができると助かる。

さて、ここからは地図でもなだらかな道とされていて、コースタイム2時間ですが350mくらいしか標高は上がりません。少しは楽になるはず。景色もまあまあいい感じ。夏山っぽい。

足元にはノコンギク。奥多摩にもたくさん咲く花。

これは何の花かなタカネビランジに似ているけど、稜線はまだ遠いので違うと思う。

と思ったらコゴメグサも出てきた。樹林帯ですけど稜線の花も交じっているのかしら。

しかし、足元の植物の中心は苔であり、

深い針葉樹である。まったくもって南アルプスらしい風景。そして森の香りが強い。

確かに燕頭山までよりは道はなだらかですが、それでも時々嫌な登りや岩で足の置き所に迷うところもあるので、最後の方は結構バテていましたね。1泊とは言ってもテント泊装備だし。

苦行を続けて登っていると。。。あっオベリスクが見えた。もうそろそろ鳳凰小屋かな。

この風景が見えたら小屋が近い。

と思ってからも少し歩かされますが、15時少し過ぎに目的地の鳳凰小屋に到着。何だかんだ言ってコースタイムをだいぶ巻いた。これは燕頭山から後がコースタイム2時間に設定されているのが甘すぎるだけだと思います。

鳳凰小屋に着くと、入り口のところで若い女性が「お疲れ様」と登山者全員に声をかけていたのが印象的でした。癒されますね。こうした声かけでテント場の受付や水場・トイレの場所確認や注意事項の伝達などもしやすくなるでしょうし、こういう気の利くスタッフは素晴らしいと思います

で、鳳凰小屋のテント場は大人気で、天気が悪くなければ毎週末満員。張るところはスタッフが細かく指定するのが常らしいのですが、この日は台風情報を信じた人たちが多かったため、空いていました。ラッキーです。

小屋の周りには花が多く咲いています。スタッフが保護しているのでしょう。そして、何とホウオウシャジンもありました。

綺麗である。上品である。色も形も。葉の形も。ある意味、この時点で今回の山行の目的は達成してしまいました。しかし、もちろん翌日には稜線に咲くホウオウシャジンを見に行きます。

小屋の周りにはお花が多くて、サラシナショウマやシラヒゲソウもありました。シラヒゲソウは5年ぶりくらい。雲取山で見た。

一段落したらテント場でマッタリして翌日に備えます。台風は翌日の夜ですね。この週末は完全に天気図の読み勝ちです。

で、翌日。4時過ぎの夜明け前に起きて行動開始です。地蔵ヶ岳山頂でのご来光も狙えなくはなかったのですが、実際には小屋泊の団体さんの渋滞に巻き込まれたので、早々にその考えは捨てました。それでも途中で気を利かせて抜かせてくれたので、朝日でオレンジ色に染まるオベリスクと花崗岩質の山体の美しさを見ることができました。

それにしても滑る道だ。急坂だしね。

太陽が上がってしまって、普通の色になったオベリスク。まあ、お天気は最高です。

振り返ると太陽。そして富士山。

オベリスクのところに来ました。登っている人いますね。ちゃんとした装備がないと危険だと思いますが。

そして、この晴天ならではの甲斐駒ヶ岳と仙丈ケ岳のツーショット。地蔵ヶ岳から見る甲斐駒はどっしりしていて風格がある。

明け方は風が強く、山頂付近でもホウオウシャジンを見つけたのですが風に揺れてしまって写真は撮りにくかったです。ピントが合わない。それはともかく、6年ぶりに来た賽の河原。相変わらず多くのお地蔵さん。子宝に恵まれた人が担ぎ上げるという伝説。

鳳凰三山の稜線は、この辺りでは樹林帯に潜って出てを繰り返します。ヤマハハコが可愛い。

そして振り返ってオベリスク。絵になる。

そしてここで待望の白峰三山。手前の北岳がやはり大迫力。北岳は贔屓の山。この2年は登っていないですが。前回鳳凰三山を縦走した時は、北岳は山頂付近だけ雲を被っていたのですが、今回はバッチリ全体を見せてくれました。

大樺沢の雪渓がちょっと残っている。

そして間ノ岳と農鳥岳。2016年に縦走しています。塩見岳から。自分史上最高の山行だった。

稜線にはタカネビランジが多く残っていてくれて嬉しかったですが、さすがに終盤で形のよいものはありませんでした。

コゴメグサは今年は当たり年なのかしら。とても多かった。八ヶ岳でも多かったし。

イワインチンは始めて見た。濃い黄色が目立つお花ですね。

ホウオウシャジン以外にもお花が多くて嬉しいですが、やはり目当てのホウオウシャジンを探してしまう。他の登山者にも見かけなかったか聞きまくる。皆さん、意外とお花に関心ないですね。お天気がよかったせいもあり、稜線の風景に感動していて足元は気にならない模様でした。

そんな中、何とか見つける。ホウオウシャジンは地蔵ヶ岳から観音ヶ岳の間にパラパラと咲いている感じで、大群落はありませんでした。絶対的な個体数はかなり少ないんじゃないかな。登山者としては、登山道を外れて無意識で踏みつけたりしないように気を付けたいものです。

時刻はまだ6時10分です。観音ヶ岳方面にゆっくり移動です。お花と景色を楽しんでいます。時間は余裕があります。

進行方向右側は常にこの景色。

鳳凰三山の花崗岩とのコラボ。

仙丈ケ岳と北岳を一緒に撮る。

イワインチンやタカネビランジは結構出てきますが、ホウオウシャジンは少ない。

やっと岩場に見つけて、コンデジのズーム機能で一生懸命撮る。それにしても上品な感じの花だ。固有種ブランドに魅せられているだけかもしれないが、とても美しいと感じる。

地蔵ヶ岳を振り返る定番のシーン。そして、この辺りから観音ヶ岳の手前までにホウオウシャジンの一番大きな株がありました。

ちょっと離れた崖際のところ。

拡大。

岩場に咲く花です。過酷な環境に咲く花には美しいものが多いというのは事実でしょう。

拡大。

なかなかピントも合わなかったのですが、大株を中心に写真を撮り、もちろん実物も時間をかけて愛でました。

さて、進行方向左側の景色も見てみましょう。雲海が見事です。

ちょっと左後ろを見ると、地蔵ヶ岳の右側には八ヶ岳。今年はついに(ほぼ)全山縦走しましたから思い入れがあります。

八ヶ岳拡大。

この地蔵ヶ岳のシーンは定番だと思うが、確かに日本離れしているというか、花崗岩の山というのは独特の絶景を作るものだ。

岩々しいところに咲いているホウオウシャジン。

実は登山道から結構遠いところに咲いているのを見つけて必死にズームした。

これは日陰になったところに咲いていたもの。これはこれで趣がある。

その奥のウラシマツツジ。草紅葉が早くも始まってますね。

進行方向には富士山が見えてます。

振り返ると稜線の向こうに甲斐駒ヶ岳。格好いい。

で、ゆっくり遊んでいても観音ヶ岳に着きました。7:30頃です。眺望という点ではここからの風景が最高でしょうね。皆さん岩の上から写真を楽しんでいました。私もザックを下ろして岩の上を跳ねて行きます。ホント、テント泊装備がなくなると急に身軽になります。

まずは稜線の向こうに見える富士山。南アルプスから見る富士山は大きい。

太陽と富士山のコラボは絵になります。

振り返ると地蔵ヶ岳の向こうに存在感抜群の甲斐駒ヶ岳。

雲の上に浮かぶ八ヶ岳連峰。

赤岳、阿弥陀岳、硫黄岳、天狗岳は直ぐに見分けられますね。実は権現岳も見えるのだけど。

そして何よりこの白峰三山が一番でしょう。

渋く農鳥岳方面にズーム。白峰南嶺の稜線の向こうに見えるのは荒川三山でしょうか。今年こそは、と思っていて結局行けなかった山域です。

そして間ノ岳。塩見岳から縦走した時は、その大きな山体がボスキャラ感を出していて迫力満点だった。

ザ・北岳。バットレスを正面から眺めるなら、ここかボーコン沢の頭からの眺めが一番なんでしょうね。これほどの男山って感じなのに、実は高山植物が咲き乱れてライチョウさんのいる山だというギャップが素晴らしい。

北岳と間ノ岳。

富士山と、右には南ア南部の山深い、緑深い山々。

南ア南部方面。こっちも歩いてみたいですが、上級者向きなので実現しない可能性が高いです。

もう一回白峰三山。今日の風景の主役。

山頂では20分以上遊んでいました。他の登山者の方々も、ここぞとばかりに写真を撮ったり寝転がって休んだり。あまり混んでいない日だったので、のんびりと絶景を楽しめる贅沢な山頂でした。

さて、鳳凰三山の縦走も終盤。あとは薬師ヶ岳を残すだけです。で、少し歩くと鳳凰三山名物のオブジェが登場。せっかくなので青空と甲斐駒と共に写真に収める。

観音ヶ岳を振り返るとこんな感じ。同じ花崗岩の山として、北アルプスの燕岳は無茶苦茶人気が高いですが、私は鳳凰三山の方がずっと格好いいと思います。オベリスクの大迫力だけでなく、砂浜のような白い稜線はこっちの方が長くて綺麗だし、薬師と観音の両ピークの岩の感じも格好いいし、なによりこっちの方が全体的なスケールが大きい。

進行方向。富士山が見えている。

右手にずっと見えている白峰三山も、徐々に見える角度が変わっていきます。

そして、いよいよ薬師ヶ岳へ。

この辺りは砂浜感が凄い。

薬師ヶ岳から見る白峰三山。特徴的な岩とコラボさせたりしていますが、似たような写真ばかりで飽きますね。さすがに。

まあ、白い砂とのコラボは絵になると思います。

薬師ヶ岳の奇岩と太陽。

奇岩と富士山。

オブジェも天気がいいので絵になる。

と言うことで、とにかくお天気がいいので時間を使って遊びまくり。時刻は8:30。コースタイムを1時間以上オーバーしていますが、そんなのどうでもいいんです。まあ、この後、長い長い夜叉神までの下りが待っている訳ですが、この時はまだ現実逃避タイムなのです。

そんなこんなで遊んでいましたが、夜叉神峠の登山口まではコースタイムで5時間の道。登りで7時間以上のコースタイムは盛りすぎですが、下りはテント泊装備で疲れているとこんなもんでしょうから、そろそろ本格的に下山です。稜線を途中からほぼ一緒に歩いてきた名古屋方面からいらしていたグループは、中道コースを青木鉱泉に下って行ったので、夜叉神に行くのは私だけ。まあ、危険の少ないコースなので問題ないでしょう。

ということで、8時40分に薬師小屋を通過。6年前はここに1泊お世話になりました。その後に建て替えられて、とても綺麗になっていました。

まだ富士山が見えました。ホント、南アから見る富士山はいいと思います。

さて、ここからは急な道ではないもののそれなりの斜度と、それなりの大きさの石(直径15センチほど)が邪魔な長い樹林帯を行きます。シラビソの香りは癒しになるんですけどね。

序盤は元気に下っていました。チェックポイントの南御室小屋まではコースタイムを20分弱まいて到着。

この小屋の周りのお花畑は鳳凰小屋同様によく保護されていて、素晴らしいです。特にヤナギランとトリカブトが見頃でした。ヤナギランはとても上品な色ですね。

南御室小屋からは少し長く登り返します。これは分かっていたことですが、結構キツイ。しかし、樹林帯ならではの美しさは保証されている。

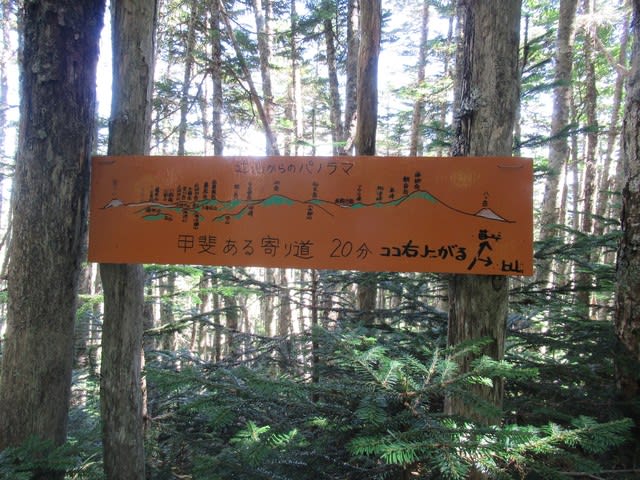

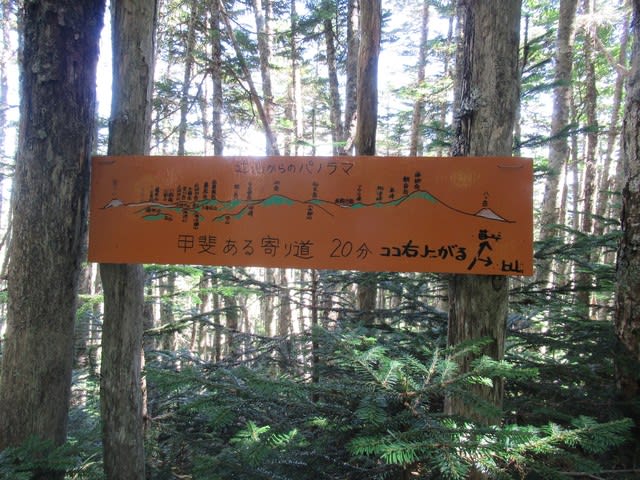

で、25分ほど歩くと辻山への分岐に出ます。ここの展望は、鳳凰小屋のスタッフの方もお勧めされていたので、あえて行ってみます。と言うかテント泊装備が重いので空身でスイスイ歩いてみたかった。

で、15分強歩くと展望のある辻山へ出ます。これは鳳凰山。位置的に薬師ヶ岳でしょう。

そして白峰三山。稜線を下りてくる時には、もうこれでお別れと思ってバイバイしてきたのにもう一回会えた。

しばらくこの展望ポイントでこの山行最後の景色を楽しみました。南アは何となく親近感というか、愛着があります。北アは格好良すぎるんですかね。

で、あまり遊んでいると台風も近づいてくると思うので下山再開です。相変わらずシラビソなどの広葉樹林帯。

特徴的なオブジェも健在。

辻山から2時間20分ほど下ってきて、ついに植生もカラマツに変化。しかし長い樹林帯の道だ。登りの方がまだ長さを感じないかも。下りはどうしても早く下山したいという気持ちがあるので、長い道は精神的につらい。

そして急に広葉樹も増えてきます。ミズナラ登場で癒されます。

ちょっと下って登り返すところと、笹の感じが峠が近いことを暗示。と思っていたらやはり夜叉神峠に着きました。時刻は13:00少し前。辻山によって遊んでいた割にはコースタイムと変わらん感じです。

空はまだまだ夏です。

この後40分くらいで夜叉神の登山口に到着。バス停至近の新しくなった施設(山小屋とは呼ばないと思う)でお風呂に入り、アイスコーヒーをいただいてバスを待ちました。例によって広河原で満員になるバスでは座れませんでしたが、それでも今回の山行はお天気と台風情報のおかげ(人が少なくてゆっくりできた)でとても充実したものになりました。お目当てのホウオウシャジンだけでなく多くの花やキノコも見られたし、鳳凰小屋のスタッフや夜叉神の森の施設の方も感じがよくてよかった。こういう充実した週末は殺伐とした社会人生活から現実逃避するために必要ですね。

それにしても南ア、来年は絶対に赤石岳方面で大縦走したい。

ホウオウシャジンは世界で鳳凰三山にしか咲かない固有種で、山歩きを始めた頃から絶対に見たかった花の一つ。ハヤチネウスユキソウやキタダケソウ、ツクモグサやウルップソウに並ぶ見てみたい優先度の高い花でしたが、8月の終わりから9月初めという休暇を取るタイミングとしてはやや微妙な時期が開花の時期なので、これまでは機会を逸していました。しかし、この時期はお天気も比較的安定しているし、週末を利用した1泊の山行でホウオウシャジンだけを狙うのは本来そんなに難しいことではありません。と言うことで、盛夏の頃に日本アルプスに行きそびれた今年、晩夏の南アにお花見登山です。

まずはいつものように山行のまとめ的な写真を幾つか。

9月7日の土曜日、7:30に新宿を出る特急あずさで出発です。比較的遅い出発ですが、これは鳳凰三山にアプローチするルートとして今回は韮崎駅からバスに乗って御座石鉱泉の登山口を目指したため、そのバスの時間に合わせたものです。

テントは鳳凰小屋に張る予定。6年前の夏は山歩きを始めたばかりだったのでテント泊は体力的にも無理で、薬師小屋に泊って縦走しました。今回はその時素通りした鳳凰小屋を目指します。小屋のブログを見る限り、感じのいいスタッフが運営している親切な小屋のイメージです。で、10時40分くらいに御座石鉱泉の登山口を出発。

この日は稜線に出ないので完全に樹林帯の道を行きます。暑い。暑すぎて汗だくです。下手をするとプチ脱水症状に陥って足がつるパターンと序盤で認識。水分補給はこまめに行うように気を付けます。

南アは森林限界が2,700mくらいなので、基本的に稜線以外は森の中。それはそれで原生林の美しさや深い森の雰囲気(自然に対してちょっと畏怖の念を感じるような雰囲気)を楽しめるのですが、風も通りにくい樹林帯は苦しい山行になりがちですね。少し開けたところから、土砂崩れを防ぐ人工物が見えました。南アは今でも年間数センチ成長する世界有数の成長山脈なので、崩落も多いですからね。

この日はキノコを多く見かけたので、樹林帯の花の季節は終わっていたこともあってキノコ写真を幾つか撮りました。

序盤は広葉樹も多い。

暑くてやる気が失せそうになる状況でしたが、小屋泊装備の外国人の方が私の少し先を歩いていて、間隔が詰まらずにしばらく行けたのでペースメーカーになってもらった感じでした。

1時間ほど歩いてきて、お花はそれほどありません。癒しが少ない時期ですね。9月というのは。アキノキリンソウやマルバダケブキなどがありました。ソバナは目立つし華やかな花ですが、これが結構多かったのは救い。

2時間ほど歩いて、ルート上の小ピークである旭岳に到着。地図で見る限り、チェックポイントとなる燕頭山までは2:30のコースタイムなのであと少しかもしれませんが、急坂と書いてあります。これまでもいい加減急登だったと思うけど、さらに急坂が続くのか。

多少は眺望が開けるところも出てきました。富士山も見えたりします。

で、この後は急坂にやられてあまり写真がないですが、苦労して結局出発から2時間50分くらいで燕頭山に到着。このルートでは急登が続くので下から見上げて「あの辺が燕頭山かな」と当たりをつけて登る感じですが、何度も裏切られます。嫌になり始めたところで針葉樹が太くなり、笹原が出てきたら本当に山頂近くです。まあ、テント泊装備だからコースタイムより20分くらい遅れるのはしょうがないとしよう。

燕頭山の山頂にはベンチもあったので、腰かけて足をぶらぶらさせて休憩です。足を宙に浮かせることができると助かる。

さて、ここからは地図でもなだらかな道とされていて、コースタイム2時間ですが350mくらいしか標高は上がりません。少しは楽になるはず。景色もまあまあいい感じ。夏山っぽい。

足元にはノコンギク。奥多摩にもたくさん咲く花。

これは何の花かなタカネビランジに似ているけど、稜線はまだ遠いので違うと思う。

と思ったらコゴメグサも出てきた。樹林帯ですけど稜線の花も交じっているのかしら。

しかし、足元の植物の中心は苔であり、

深い針葉樹である。まったくもって南アルプスらしい風景。そして森の香りが強い。

確かに燕頭山までよりは道はなだらかですが、それでも時々嫌な登りや岩で足の置き所に迷うところもあるので、最後の方は結構バテていましたね。1泊とは言ってもテント泊装備だし。

苦行を続けて登っていると。。。あっオベリスクが見えた。もうそろそろ鳳凰小屋かな。

この風景が見えたら小屋が近い。

と思ってからも少し歩かされますが、15時少し過ぎに目的地の鳳凰小屋に到着。何だかんだ言ってコースタイムをだいぶ巻いた。これは燕頭山から後がコースタイム2時間に設定されているのが甘すぎるだけだと思います。

鳳凰小屋に着くと、入り口のところで若い女性が「お疲れ様」と登山者全員に声をかけていたのが印象的でした。癒されますね。こうした声かけでテント場の受付や水場・トイレの場所確認や注意事項の伝達などもしやすくなるでしょうし、こういう気の利くスタッフは素晴らしいと思います

で、鳳凰小屋のテント場は大人気で、天気が悪くなければ毎週末満員。張るところはスタッフが細かく指定するのが常らしいのですが、この日は台風情報を信じた人たちが多かったため、空いていました。ラッキーです。

小屋の周りには花が多く咲いています。スタッフが保護しているのでしょう。そして、何とホウオウシャジンもありました。

綺麗である。上品である。色も形も。葉の形も。ある意味、この時点で今回の山行の目的は達成してしまいました。しかし、もちろん翌日には稜線に咲くホウオウシャジンを見に行きます。

小屋の周りにはお花が多くて、サラシナショウマやシラヒゲソウもありました。シラヒゲソウは5年ぶりくらい。雲取山で見た。

一段落したらテント場でマッタリして翌日に備えます。台風は翌日の夜ですね。この週末は完全に天気図の読み勝ちです。

で、翌日。4時過ぎの夜明け前に起きて行動開始です。地蔵ヶ岳山頂でのご来光も狙えなくはなかったのですが、実際には小屋泊の団体さんの渋滞に巻き込まれたので、早々にその考えは捨てました。それでも途中で気を利かせて抜かせてくれたので、朝日でオレンジ色に染まるオベリスクと花崗岩質の山体の美しさを見ることができました。

それにしても滑る道だ。急坂だしね。

太陽が上がってしまって、普通の色になったオベリスク。まあ、お天気は最高です。

振り返ると太陽。そして富士山。

オベリスクのところに来ました。登っている人いますね。ちゃんとした装備がないと危険だと思いますが。

そして、この晴天ならではの甲斐駒ヶ岳と仙丈ケ岳のツーショット。地蔵ヶ岳から見る甲斐駒はどっしりしていて風格がある。

明け方は風が強く、山頂付近でもホウオウシャジンを見つけたのですが風に揺れてしまって写真は撮りにくかったです。ピントが合わない。それはともかく、6年ぶりに来た賽の河原。相変わらず多くのお地蔵さん。子宝に恵まれた人が担ぎ上げるという伝説。

鳳凰三山の稜線は、この辺りでは樹林帯に潜って出てを繰り返します。ヤマハハコが可愛い。

そして振り返ってオベリスク。絵になる。

そしてここで待望の白峰三山。手前の北岳がやはり大迫力。北岳は贔屓の山。この2年は登っていないですが。前回鳳凰三山を縦走した時は、北岳は山頂付近だけ雲を被っていたのですが、今回はバッチリ全体を見せてくれました。

大樺沢の雪渓がちょっと残っている。

そして間ノ岳と農鳥岳。2016年に縦走しています。塩見岳から。自分史上最高の山行だった。

稜線にはタカネビランジが多く残っていてくれて嬉しかったですが、さすがに終盤で形のよいものはありませんでした。

コゴメグサは今年は当たり年なのかしら。とても多かった。八ヶ岳でも多かったし。

イワインチンは始めて見た。濃い黄色が目立つお花ですね。

ホウオウシャジン以外にもお花が多くて嬉しいですが、やはり目当てのホウオウシャジンを探してしまう。他の登山者にも見かけなかったか聞きまくる。皆さん、意外とお花に関心ないですね。お天気がよかったせいもあり、稜線の風景に感動していて足元は気にならない模様でした。

そんな中、何とか見つける。ホウオウシャジンは地蔵ヶ岳から観音ヶ岳の間にパラパラと咲いている感じで、大群落はありませんでした。絶対的な個体数はかなり少ないんじゃないかな。登山者としては、登山道を外れて無意識で踏みつけたりしないように気を付けたいものです。

時刻はまだ6時10分です。観音ヶ岳方面にゆっくり移動です。お花と景色を楽しんでいます。時間は余裕があります。

進行方向右側は常にこの景色。

鳳凰三山の花崗岩とのコラボ。

仙丈ケ岳と北岳を一緒に撮る。

イワインチンやタカネビランジは結構出てきますが、ホウオウシャジンは少ない。

やっと岩場に見つけて、コンデジのズーム機能で一生懸命撮る。それにしても上品な感じの花だ。固有種ブランドに魅せられているだけかもしれないが、とても美しいと感じる。

地蔵ヶ岳を振り返る定番のシーン。そして、この辺りから観音ヶ岳の手前までにホウオウシャジンの一番大きな株がありました。

ちょっと離れた崖際のところ。

拡大。

岩場に咲く花です。過酷な環境に咲く花には美しいものが多いというのは事実でしょう。

拡大。

なかなかピントも合わなかったのですが、大株を中心に写真を撮り、もちろん実物も時間をかけて愛でました。

さて、進行方向左側の景色も見てみましょう。雲海が見事です。

ちょっと左後ろを見ると、地蔵ヶ岳の右側には八ヶ岳。今年はついに(ほぼ)全山縦走しましたから思い入れがあります。

八ヶ岳拡大。

この地蔵ヶ岳のシーンは定番だと思うが、確かに日本離れしているというか、花崗岩の山というのは独特の絶景を作るものだ。

岩々しいところに咲いているホウオウシャジン。

実は登山道から結構遠いところに咲いているのを見つけて必死にズームした。

これは日陰になったところに咲いていたもの。これはこれで趣がある。

その奥のウラシマツツジ。草紅葉が早くも始まってますね。

進行方向には富士山が見えてます。

振り返ると稜線の向こうに甲斐駒ヶ岳。格好いい。

で、ゆっくり遊んでいても観音ヶ岳に着きました。7:30頃です。眺望という点ではここからの風景が最高でしょうね。皆さん岩の上から写真を楽しんでいました。私もザックを下ろして岩の上を跳ねて行きます。ホント、テント泊装備がなくなると急に身軽になります。

まずは稜線の向こうに見える富士山。南アルプスから見る富士山は大きい。

太陽と富士山のコラボは絵になります。

振り返ると地蔵ヶ岳の向こうに存在感抜群の甲斐駒ヶ岳。

雲の上に浮かぶ八ヶ岳連峰。

赤岳、阿弥陀岳、硫黄岳、天狗岳は直ぐに見分けられますね。実は権現岳も見えるのだけど。

そして何よりこの白峰三山が一番でしょう。

渋く農鳥岳方面にズーム。白峰南嶺の稜線の向こうに見えるのは荒川三山でしょうか。今年こそは、と思っていて結局行けなかった山域です。

そして間ノ岳。塩見岳から縦走した時は、その大きな山体がボスキャラ感を出していて迫力満点だった。

ザ・北岳。バットレスを正面から眺めるなら、ここかボーコン沢の頭からの眺めが一番なんでしょうね。これほどの男山って感じなのに、実は高山植物が咲き乱れてライチョウさんのいる山だというギャップが素晴らしい。

北岳と間ノ岳。

富士山と、右には南ア南部の山深い、緑深い山々。

南ア南部方面。こっちも歩いてみたいですが、上級者向きなので実現しない可能性が高いです。

もう一回白峰三山。今日の風景の主役。

山頂では20分以上遊んでいました。他の登山者の方々も、ここぞとばかりに写真を撮ったり寝転がって休んだり。あまり混んでいない日だったので、のんびりと絶景を楽しめる贅沢な山頂でした。

さて、鳳凰三山の縦走も終盤。あとは薬師ヶ岳を残すだけです。で、少し歩くと鳳凰三山名物のオブジェが登場。せっかくなので青空と甲斐駒と共に写真に収める。

観音ヶ岳を振り返るとこんな感じ。同じ花崗岩の山として、北アルプスの燕岳は無茶苦茶人気が高いですが、私は鳳凰三山の方がずっと格好いいと思います。オベリスクの大迫力だけでなく、砂浜のような白い稜線はこっちの方が長くて綺麗だし、薬師と観音の両ピークの岩の感じも格好いいし、なによりこっちの方が全体的なスケールが大きい。

進行方向。富士山が見えている。

右手にずっと見えている白峰三山も、徐々に見える角度が変わっていきます。

そして、いよいよ薬師ヶ岳へ。

この辺りは砂浜感が凄い。

薬師ヶ岳から見る白峰三山。特徴的な岩とコラボさせたりしていますが、似たような写真ばかりで飽きますね。さすがに。

まあ、白い砂とのコラボは絵になると思います。

薬師ヶ岳の奇岩と太陽。

奇岩と富士山。

オブジェも天気がいいので絵になる。

と言うことで、とにかくお天気がいいので時間を使って遊びまくり。時刻は8:30。コースタイムを1時間以上オーバーしていますが、そんなのどうでもいいんです。まあ、この後、長い長い夜叉神までの下りが待っている訳ですが、この時はまだ現実逃避タイムなのです。

そんなこんなで遊んでいましたが、夜叉神峠の登山口まではコースタイムで5時間の道。登りで7時間以上のコースタイムは盛りすぎですが、下りはテント泊装備で疲れているとこんなもんでしょうから、そろそろ本格的に下山です。稜線を途中からほぼ一緒に歩いてきた名古屋方面からいらしていたグループは、中道コースを青木鉱泉に下って行ったので、夜叉神に行くのは私だけ。まあ、危険の少ないコースなので問題ないでしょう。

ということで、8時40分に薬師小屋を通過。6年前はここに1泊お世話になりました。その後に建て替えられて、とても綺麗になっていました。

まだ富士山が見えました。ホント、南アから見る富士山はいいと思います。

さて、ここからは急な道ではないもののそれなりの斜度と、それなりの大きさの石(直径15センチほど)が邪魔な長い樹林帯を行きます。シラビソの香りは癒しになるんですけどね。

序盤は元気に下っていました。チェックポイントの南御室小屋まではコースタイムを20分弱まいて到着。

この小屋の周りのお花畑は鳳凰小屋同様によく保護されていて、素晴らしいです。特にヤナギランとトリカブトが見頃でした。ヤナギランはとても上品な色ですね。

南御室小屋からは少し長く登り返します。これは分かっていたことですが、結構キツイ。しかし、樹林帯ならではの美しさは保証されている。

で、25分ほど歩くと辻山への分岐に出ます。ここの展望は、鳳凰小屋のスタッフの方もお勧めされていたので、あえて行ってみます。と言うかテント泊装備が重いので空身でスイスイ歩いてみたかった。

で、15分強歩くと展望のある辻山へ出ます。これは鳳凰山。位置的に薬師ヶ岳でしょう。

そして白峰三山。稜線を下りてくる時には、もうこれでお別れと思ってバイバイしてきたのにもう一回会えた。

しばらくこの展望ポイントでこの山行最後の景色を楽しみました。南アは何となく親近感というか、愛着があります。北アは格好良すぎるんですかね。

で、あまり遊んでいると台風も近づいてくると思うので下山再開です。相変わらずシラビソなどの広葉樹林帯。

特徴的なオブジェも健在。

辻山から2時間20分ほど下ってきて、ついに植生もカラマツに変化。しかし長い樹林帯の道だ。登りの方がまだ長さを感じないかも。下りはどうしても早く下山したいという気持ちがあるので、長い道は精神的につらい。

そして急に広葉樹も増えてきます。ミズナラ登場で癒されます。

ちょっと下って登り返すところと、笹の感じが峠が近いことを暗示。と思っていたらやはり夜叉神峠に着きました。時刻は13:00少し前。辻山によって遊んでいた割にはコースタイムと変わらん感じです。

空はまだまだ夏です。

この後40分くらいで夜叉神の登山口に到着。バス停至近の新しくなった施設(山小屋とは呼ばないと思う)でお風呂に入り、アイスコーヒーをいただいてバスを待ちました。例によって広河原で満員になるバスでは座れませんでしたが、それでも今回の山行はお天気と台風情報のおかげ(人が少なくてゆっくりできた)でとても充実したものになりました。お目当てのホウオウシャジンだけでなく多くの花やキノコも見られたし、鳳凰小屋のスタッフや夜叉神の森の施設の方も感じがよくてよかった。こういう充実した週末は殺伐とした社会人生活から現実逃避するために必要ですね。

それにしても南ア、来年は絶対に赤石岳方面で大縦走したい。