先週の金曜日、東京社労士会の研修に初めて参加出来た。

「人事労務管理課題解決シンポジウム」、前半は基調講演「若者が働きがいのある会社」(慶應義塾大学大学院政策メディア研究家 高橋俊介特任教授)、後半は「人事労務管理の今日的課題」をテーマとしたパネルディスカッション。

前半の基調講演の、高橋俊介先生のお話は、とにかく実践的でそうとう経験を積んでおられると言うことを感じた。

先生の講演の冒頭の概論的な雇用情勢的分析についてのみメモしておきたい。

雇用の質というものを考える。

雇用の質が低いとは、例えば所謂「ブラック企業」がそれにあたるであろう、社会に出た若者がブラック企業で潰されてしまうと、その人の将来の発展性を阻害してしまっている。

結果、その若者のその後のキャリアが潰されてしまうわけで、失業であったり生涯的収入であったりと社会的コストが増えるという要素があって、ブラック企業=従業員という双方の関係の問題だけでなく、したがって社会的な問題として雇用の質というものを考えなくてはならない。

日本型の人材育成というのはこれまでは企業内人材育成重視(それもOJT重視)であって、その前提として、長期雇用に基づく世代間継承性の(意識の)連鎖がありそれが日本の強みになっていた。

一方で日本では、国際的に比較して、社会人の大学・大学院入学率や企業内研修の取組は著しく低く、自己啓発と言うことが非常に少ない国であって、変化の時代に理論化体系化見える化が弱くなりやすい育成では、応用力に問題が顕在化していた。

すなわち現在では、雇用の不安定化以上に、キャリアの不安定化(陳腐化)と不十分な学び直し、そして長期雇用に基づく世代間継承性が崩壊しつつあることで日本が得意としていた伝承型OJTの機能不全しているという危機である。

仕事しながら職場で人が育つという機能が低下している、みんなPCに黙々と対峙していて、静かな職場でお互いや職場全体の仕事の見えない化があり、さらに若者の社会性や志向性が変化(低下?)しており(携帯電話世代で知らない人と電話で話したことが無いような若者も多い、昔は彼女の家に電話したら親が出るというハードルを乗り越えなくてはいけなかったのだが・・・笑)、また少子化などで特に地方では地元志向が強く(親が子どもを離さない)、そのような傾向に企業が十分対応が出来ていない。

そして「雇用の質が劣化」しているという。

サービス業は製造業に比べて、中堅中小企業も多く、雇用の安定性や人材育成機能、労働条件などの雇用の質が低いと言われるが.

しかしこれまで優等生であった輸出型製造業の雇用の質は、グローバル競争や環境変化で、今、大きく低下している。

さらに最近では、輸出型製造業の業績による予期せぬ雇用の流動化によって、輸出型企業を誘致出来たことで地域振興に頼ったにもかかわらず、景気悪化によってその頼りの企業があっさりと撤退してしまって、結果、非正規で働いた人や地元も(そこで働く人を見込んでマンションとか立てまくった人たち、住む人がいなくなって破産に追い込まれた)が、大きな影響を受けた大分や亀山のように、企業=従業員だけの雇用の問題に留まらず、地域をも引き摺ってしまう社会的な問題ともなっている。

今、日本で伸びている産業としては「介護」の事業。

介護保険が施行されて介護事業が伸びたのだが、もし介護という分野が伸びていなければ、日本の失業率は今のような数字ではない、また沖縄では雇用情勢が厳しいと言われているがサービス業という分野ではたいへんな伸びを示している。

輸出型製造業なんて頼りにならない、サービス業の雇用の質を上げていかなければならない。

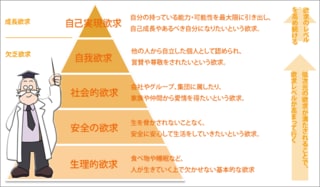

マズローの欲求5段階説をアルダファーが修正した「ERG理論」、人の欲求は、生存(existence)欲求(存在欲求。衛生欲求)、関係(relatedness)欲求(人間関係欲求)、成長(growth)欲求の3階層であるとする理論。

生存欲求(衛生要件)とは労働条件や所得、関係欲求とは職場の人間関係(働きやすさ)。

Rの満足度が高いだけという状況は危険、Rで止まると退職率は高い、成長が無い。

働きやすさから働きがいへ、成長が最大の働きがい。

初期キャリアでの成長経験が、健全な自己肯定観、自己効力観、そして良質な生涯キャリアにつながる、結果として生産性や所得も上昇する(自分に対してポジティブに考えられるようにつなげていくことがポイント=スタバの例)

働きやすさというのは中期キャリア以降で重要になるが、それは中期キャリアの時点では手遅れ。

初期キャリアの働きがいがあって初めて有効、若い時は特に働きやすさより、辛くても負荷が掛かっても働きがいが重要。

この後、講演では、新人看護職員の早期育成定着と沖縄県の県内企業雇用環境改善支援事業の概要の解説があって、そして実践編と続く・・・(この後がこのこの講演の肝やけどね~そこは自粛)。

ところで、今日は熱海での午後からの会議へ直行なのでゆっくり、朝からたっぷり波乗りしてやれと楽しみにしたけど、オンショアビュンビュンで潮も多くだるだるのモモ波、波乗りになら~ん、残念。゜(゜´Д`゜)゜。

生存(Existence:E)欲求:物質的な存在(資源)を獲得したいという欲求

生存(Existence:E)欲求:物質的な存在(資源)を獲得したいという欲求 関係(Relationship:R)欲求:重要な他人との人間関係を維持したいという欲求

関係(Relationship:R)欲求:重要な他人との人間関係を維持したいという欲求 成長(Growth:G)欲求:自分らしい発達と成長の機会を探し求める欲求

成長(Growth:G)欲求:自分らしい発達と成長の機会を探し求める欲求