偽書「東日流外三郡誌」の正体1

偽書「東日流外三郡誌」の正体2

出土や報道の後に文書が出る

千坂 彼ら(古田史学の会)は現在の考古学出土品と「東日流外三郡誌」の記述とが、一致しているという主張もしているようですが、、その点考えですか。 斉藤さんは「壺のいしぶみ」について批判しておられますね。

斉藤 色々な資料を参考にして、あれだけ書きまくった和田氏の文書の中から、ある一点のみを考古学と一致したなどと主張する事は、こじつけにすぎません。

内容をみると石段とか普通にありうる部分だけ合っていても残りの大部分はまったく違っています。

これについては藤村明雄さんが考古学関係と「東日流外三郡誌」を比較研究していますが、彼らが見事な一致と主張している事項は、そのすべてにおいて出土や報道が先で、その後に文書が出現しているのです。特にひどいのは、北海道の余市町の「豪華武具」出土の件です。

余市町には天内山があるので、豪華武具出土は「東日流外三郡誌」に記述のある、南朝の「天真名井宮(あまないのみや)が渡来した証拠ではないかという、佐藤矩康さんの説が新聞報道されたのです。

そしたらほどなく寛政五年に秋田孝季が書いたという「天内山妙」(北方新社)刊 『和田家資料Ⅰ』)という新資料が出現して、その通りの事が記されていたのです。しかも「余市の村」天内山あり。名称正しくは天真名井山なり」と書かれていたので、藤村さんが調べたら、明治二十六年に入植してきた「あまうち=天内」家の所有地なので「天内山」という名がついた事がわかったのです。

千坂 「あまうち」を、漢字の読みだけで「あまない」と解釈してしまったのですか。偽作は歴然ですね。

しかし、この藤本さんの事は省略しますが「東日流外三郡誌」の最大のスポンサーで藤本さんも関係している偽作とみている。

「壺のいしぶみ」

斎藤 「東日流六郡誌絵巻」(津軽書房)に「都母之石碑の画」というのがあって「寛政五年」に「実写」したと書かれています。 しかし、その頃に「日本中央碑」など地上に存在しなかったのは確実で、菅江真澄がたずねても、昔埋められたという伝説しか聞けなかった事が記載されています。 それなのに「東日流六郡誌絵巻」には、ちゃんと書いてあるのです。

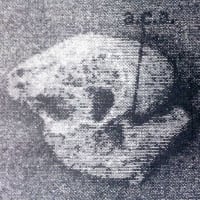

これもおかしいと思い、文献的に調べてみると「日本中央碑」の形が「丸い石=つぼの形の石」という概念ができたのは、十八世紀末頃からだったのです。それ以前の文献に現れる「日本中央碑」の形態は「細長い」形なのです。

ところが「東日流六郡誌絵巻」では、丸い形で描かれています。

つまり新しいわけです。そして現代の「日本中央碑」は昭和二十四年に出土したといわれているものですから、それと形状的にそっくりというのは、「東日流六郡誌絵巻」は昭和二十四年以降に描かれた可能性さえもあります。

千坂 現地で実際に「日本中央碑」を見た感想はどうですか。

斎藤 古いものではないでしょうね。石英質多孔岩の自然な表面に、一定しない深さで、浅く「日本中央碑」と彫ってあり、裏をみても古田さんが言うような、はっきりした切削の痕跡などはありません。あくまでも自然な岩です。

これについては青森市の松田弘州さんも書いてまして(あすなろ舎刊『古田史学の大崩壊』)、やはり発見当時には偽作と真作両説が出て、郷土史家の葛西覧造さん、成田彦栄さんといった人達は、文字を削った面が新しいので、近頃彫られたものだと主張しているんですね。

千坂 ちょっと専門的な人なら、偽書だという事はすぐにわかるのですが、一般の人達は、有名な人やオカルトに傾倒した人達の書いたものを、きちんとした裏付けがないにもかかわらず、信じてしまいがちです。

東北でも地域の小出版物などの中に「アラハバキ族」とか「アラハバキ魂」などの言葉が、ときに見られますが、それによって地域の伝承が変質するかもしれない、非常に危険な状態だと思います。

いくらおかしいという例を挙げても「それは一部で、すべてを偽作とは証明できない。何割かは真実が含まれている」と主張してきます。

しかし、学問的には、正しいと証明されない限り、すべてが疑問の対象であるはずなのに、彼らは何の学問的証明もせずに都合の良い部分だけ引用していろいろ書いているのです。

千坂 中には、自信過剰のあまり、自分の主張が正しいのだから、証明するまでもないと考える人もいます。しかし、大部分の人達は、定常な理性と理解力を持っていますから、だれが見ても偽書だとわかるような例をだせば問題が氷解すると思うんです。

そこで、いくつかそれを挙げてもらえませんか。

斎藤 「東日流外三郡誌」が文書学的に怪しいという例は限りなくあります。

例えば改元以前の月に、まだ使われていない年号が記されていたり、閏月に書かれた文書がほとんどなかったり、記述の内容と年代が合わなかったり、近代的内容だったり、まったく従来の文書学の常識を逸脱したものである事は、千坂先生もご指摘の通りで、また多くの研究家も指摘しているところです。

例えば下記の図ですが、これは太陽系の天体図と、地球の太古図のつもりでしょうが、天体図には「明治壬寅(三十五)年発行大英天文学書より」と書かれた文書に、大正五年に発見された冥王星が記されております。

また地球の太古図には「ウエゲナー学説 明治辛巳(十四)年発表と有りますが、明治十四年といえば、ウエゲナーはまだ一歳で、大陸移動説を発表するのは、それから三十年後のことですから、こんな文書の史料価値はありません。

偽書「東日流外三郡誌」の正体4

偽書「東日流外三郡誌」の正体2

出土や報道の後に文書が出る

千坂 彼ら(古田史学の会)は現在の考古学出土品と「東日流外三郡誌」の記述とが、一致しているという主張もしているようですが、、その点考えですか。 斉藤さんは「壺のいしぶみ」について批判しておられますね。

斉藤 色々な資料を参考にして、あれだけ書きまくった和田氏の文書の中から、ある一点のみを考古学と一致したなどと主張する事は、こじつけにすぎません。

内容をみると石段とか普通にありうる部分だけ合っていても残りの大部分はまったく違っています。

これについては藤村明雄さんが考古学関係と「東日流外三郡誌」を比較研究していますが、彼らが見事な一致と主張している事項は、そのすべてにおいて出土や報道が先で、その後に文書が出現しているのです。特にひどいのは、北海道の余市町の「豪華武具」出土の件です。

余市町には天内山があるので、豪華武具出土は「東日流外三郡誌」に記述のある、南朝の「天真名井宮(あまないのみや)が渡来した証拠ではないかという、佐藤矩康さんの説が新聞報道されたのです。

そしたらほどなく寛政五年に秋田孝季が書いたという「天内山妙」(北方新社)刊 『和田家資料Ⅰ』)という新資料が出現して、その通りの事が記されていたのです。しかも「余市の村」天内山あり。名称正しくは天真名井山なり」と書かれていたので、藤村さんが調べたら、明治二十六年に入植してきた「あまうち=天内」家の所有地なので「天内山」という名がついた事がわかったのです。

千坂 「あまうち」を、漢字の読みだけで「あまない」と解釈してしまったのですか。偽作は歴然ですね。

しかし、この藤本さんの事は省略しますが「東日流外三郡誌」の最大のスポンサーで藤本さんも関係している偽作とみている。

「壺のいしぶみ」

斎藤 「東日流六郡誌絵巻」(津軽書房)に「都母之石碑の画」というのがあって「寛政五年」に「実写」したと書かれています。 しかし、その頃に「日本中央碑」など地上に存在しなかったのは確実で、菅江真澄がたずねても、昔埋められたという伝説しか聞けなかった事が記載されています。 それなのに「東日流六郡誌絵巻」には、ちゃんと書いてあるのです。

これもおかしいと思い、文献的に調べてみると「日本中央碑」の形が「丸い石=つぼの形の石」という概念ができたのは、十八世紀末頃からだったのです。それ以前の文献に現れる「日本中央碑」の形態は「細長い」形なのです。

ところが「東日流六郡誌絵巻」では、丸い形で描かれています。

つまり新しいわけです。そして現代の「日本中央碑」は昭和二十四年に出土したといわれているものですから、それと形状的にそっくりというのは、「東日流六郡誌絵巻」は昭和二十四年以降に描かれた可能性さえもあります。

千坂 現地で実際に「日本中央碑」を見た感想はどうですか。

斎藤 古いものではないでしょうね。石英質多孔岩の自然な表面に、一定しない深さで、浅く「日本中央碑」と彫ってあり、裏をみても古田さんが言うような、はっきりした切削の痕跡などはありません。あくまでも自然な岩です。

これについては青森市の松田弘州さんも書いてまして(あすなろ舎刊『古田史学の大崩壊』)、やはり発見当時には偽作と真作両説が出て、郷土史家の葛西覧造さん、成田彦栄さんといった人達は、文字を削った面が新しいので、近頃彫られたものだと主張しているんですね。

千坂 ちょっと専門的な人なら、偽書だという事はすぐにわかるのですが、一般の人達は、有名な人やオカルトに傾倒した人達の書いたものを、きちんとした裏付けがないにもかかわらず、信じてしまいがちです。

東北でも地域の小出版物などの中に「アラハバキ族」とか「アラハバキ魂」などの言葉が、ときに見られますが、それによって地域の伝承が変質するかもしれない、非常に危険な状態だと思います。

いくらおかしいという例を挙げても「それは一部で、すべてを偽作とは証明できない。何割かは真実が含まれている」と主張してきます。

しかし、学問的には、正しいと証明されない限り、すべてが疑問の対象であるはずなのに、彼らは何の学問的証明もせずに都合の良い部分だけ引用していろいろ書いているのです。

千坂 中には、自信過剰のあまり、自分の主張が正しいのだから、証明するまでもないと考える人もいます。しかし、大部分の人達は、定常な理性と理解力を持っていますから、だれが見ても偽書だとわかるような例をだせば問題が氷解すると思うんです。

そこで、いくつかそれを挙げてもらえませんか。

斎藤 「東日流外三郡誌」が文書学的に怪しいという例は限りなくあります。

例えば改元以前の月に、まだ使われていない年号が記されていたり、閏月に書かれた文書がほとんどなかったり、記述の内容と年代が合わなかったり、近代的内容だったり、まったく従来の文書学の常識を逸脱したものである事は、千坂先生もご指摘の通りで、また多くの研究家も指摘しているところです。

例えば下記の図ですが、これは太陽系の天体図と、地球の太古図のつもりでしょうが、天体図には「明治壬寅(三十五)年発行大英天文学書より」と書かれた文書に、大正五年に発見された冥王星が記されております。

また地球の太古図には「ウエゲナー学説 明治辛巳(十四)年発表と有りますが、明治十四年といえば、ウエゲナーはまだ一歳で、大陸移動説を発表するのは、それから三十年後のことですから、こんな文書の史料価値はありません。

偽書「東日流外三郡誌」の正体4

いくらでも書けますからね

このシリーズは、蔓延してしまった間違った歴史を正そうと思って書いています。

くだらない文をワザワザ読んでいただいてありがとうございます。