この文献と申しますか古文書ですが、多くの人がだまされ、その資料を参考に多くの本が出版され、その本を読んだ人がまた参考文献にしネズミ講のごとくその出版物は増えてゆき、東北の古代史ファンに大きな影響を与え、取り返しがつかないほど広まってしまったのだ。

それは、マスコミを巻き込み、また数か所の町までだまされてしまった。

私は多賀城にある「あらはばき神社」に興味を抱いたことからこの神の存在を知りたくなり古代史を調べるようになった。

隣県にある「あらはばき神社」に知る限り実際行ってみた。 それはHP「あらはばき」にリンクしてある。

「東日流外三郡誌」の影響は古代出雲の研究者にも一部東北に関する部分で引用されてしまっている。

「東日流外三郡誌」については、当初私も根本的な部分は本物で和田喜八郎氏が追記したりして偽書扱いされたとばかり思っていた。

なぜ偽書とされたのか?

著作権の裁判とはどんなものだったのか?

この古文書の真相を探りたいと思い次の三冊の本から抜粋してその内容を記載したいと思います。

偽書「東日流外三郡誌」事件 斎藤光政(東奥日報社編集委員)著 新人物往来社

だまされるな東北人ー「東日流外三郡誌」をめぐって 責任編集 千坂嵃峰 本の森

幻想の荒覇吐秘史 「東日流外三郡誌」の泥濘 原田実 著 批評社

どの本も実情に詳しい方々などと対談形式になっています。

本の中に古田武彦氏・・と出てきますが、この方は「東日流外三郡誌」を広めた一人でもあります。

こんな本も出しています。

先日、朝日新聞の書籍の紹介のところで新刊を出したのか? 掲載されていました。

著者の紹介のところに「邪馬台国」は無かった発表し歴史家たちから見向きされなくなった・・・?みたいな紹介文でした。

これから紹介するなかで良く出てくる人物なので、事前に紹介しました。

それでは、各書籍の文を引用する形になりますが、その内容の一部を記載したいと思います。

序 谷川健一 氏

「東日流外三郡誌」は明らかに偽書であり、世人をまどわす妄誕をおそらく戦後になってから書きつづったものである。

和田長三郎の末裔と称する和田喜八郎氏の著「東日流蝦夷王国」の序文の一節に・・・・・

安倍一族の子孫の秋田孝季とその縁者の和田長三郎吉次であり、編纂のために二人は寛政元年(1789)以来三十三年の歳月をかけて、北は北海道から南は九州まで日本諸国をめぐり歩いて資料蒐集につとめた。

この二人は長崎においてバテレン(宣教師)トマスに師事して、西洋史学を学び、これを取り入れて、東北日本史を語るという当時において画期的な追及をもなしとげたという。 とある。

だが禁教時代にキリスト教を布教する外国人が存在したなどということは、およそ多少の知識ある者は考えることは不可能である。

また、「東日流外三郡誌」上巻143ページに次の文章がある。

「依て都人の智謀術数なる輩に従せざる者は蝦夷なるか。吾が一族の血肉は、人の上に人を造らず人の下に人を造らず、平等相互の暮らしを以て祖来の業とし・・・・・・」

元禄十年七月秋田頼李が書いたとあるこの文章が福沢諭吉の有名な言葉を下敷きにしているのを見るとき唖然とするのである。

この福沢諭吉云々が私のみならず多くの人々に不審な思いをもたれていることを察してか、福沢の手紙が和田家に十通のこされていることを、その友人の藤本光幸氏を通じて平成五年(1993)五月二日付の「陸奥新報」紙に発表している。

それは嘘の上塗りするために和田氏が新たにねつ造した偽りの手紙であることは明白でである。

この手紙は安本美典氏らによって徹底して分析され、追及されることになるがそれについてはここではこれ以上触れない。

後で記しますが、筆跡や福沢家の証言で偽物であることがわかっています。

「戯画」が本物の絵画より芸術的にすぐれている場合があるように、古今東西に偽書と称されるものは数多いが、その中に読ませるものが混じっている。本物と寸分違わぬという以上に本物の特質を捉えている場合がある。

だが、「東日流外三郡誌」はそうではない。文章も文法も滅茶苦茶で、拙劣、醜悪の限りをつくしている。

偽書としては五流の偽書、つまり最低の偽書である。

古文書の出自

有るものは無い 無いものはある

これが「東日流外三郡誌」を書いたペテン師の自分に言い聞かせる呪文である。

この呪文を三回となえたのちに彼は仕事に取り掛かる。

原本はない。しかし写本は有る。 写本が有る以上は原本がある。といった具合である。

天井を張らないことが普通の、東北の農家の天井から、古文書の入った長持ちが一度ならずしきりに落ちてくるのも面白い光景である。

また写真に撮った山中の城が次には忽然と消えているというのも印度の魔術以上の鮮やかな風景である。

学者の本を盗み読みしながら江戸時代の文書にモンゴロイド族と書くのもなかなか愛敬があるではないか。

偽作の場

最後に《偽書「東日流外三郡誌」事件》のエプローグの中で紹介されている部分ですが、古文書が出てきた場所の検証をしています。

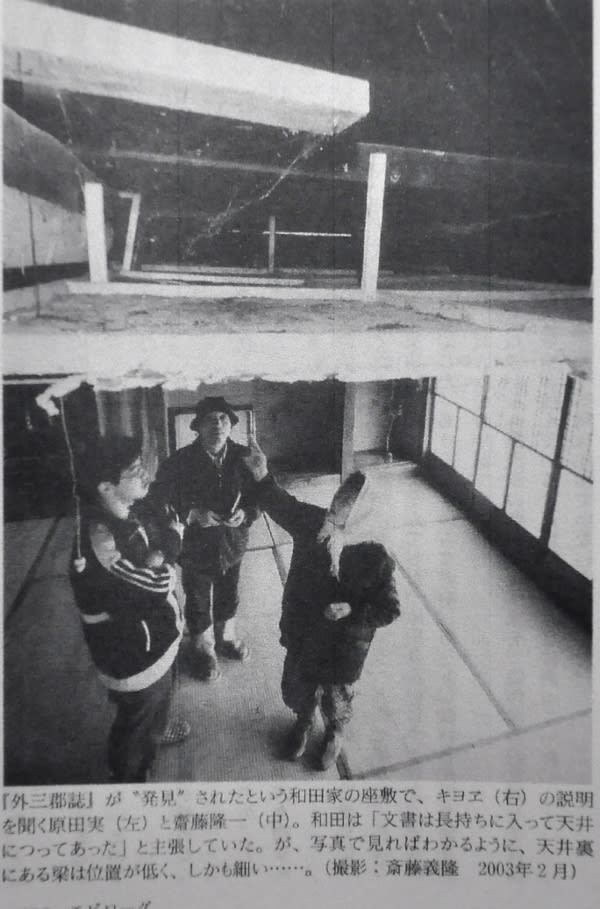

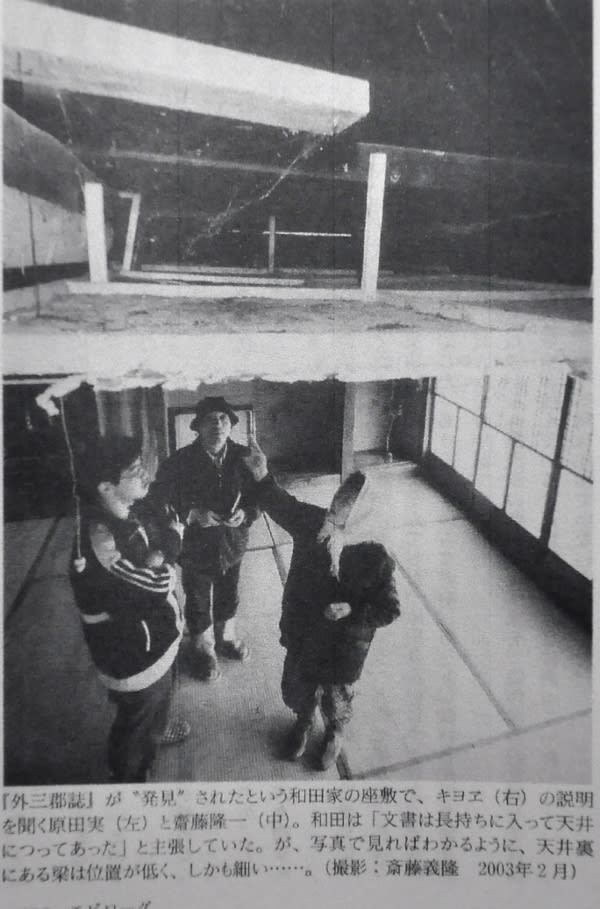

2003年2月,五所川原市飯詰。和田という主を失った「『外三郡誌』発見の家」での現地調査は続いていた。

懐中電灯を持って走り回る原田,この建物の現在の所有者である和田キヨヱが立ち会っていた。

かつて和田は「東日流外三郡誌」の出現の模様を次のように繰り返し語っていた。

昭和二十二年の夏の深夜、突然に天井を破って落下した煤だらけの古い箱が座敷のどまんなかに散らばっていた。

家中みんなが飛び起き煤の塵が立ち巻く中でこの箱に入っているものを手に取ってみると、毛筆で書かれた「東日流外三郡誌」

「諸翁聞取帳」などと書かれた数百の文書である。(「和田家文献は断固として護る)『新・古代学』第一集、新泉社、1995年)

最初に落ちてきた長持ちの中を調べてから、再び天井の上を見たら、まだ六つぶら下がっていた。

(『安倍氏シンポジュウム報告書』衣川教育委員会、1990年)

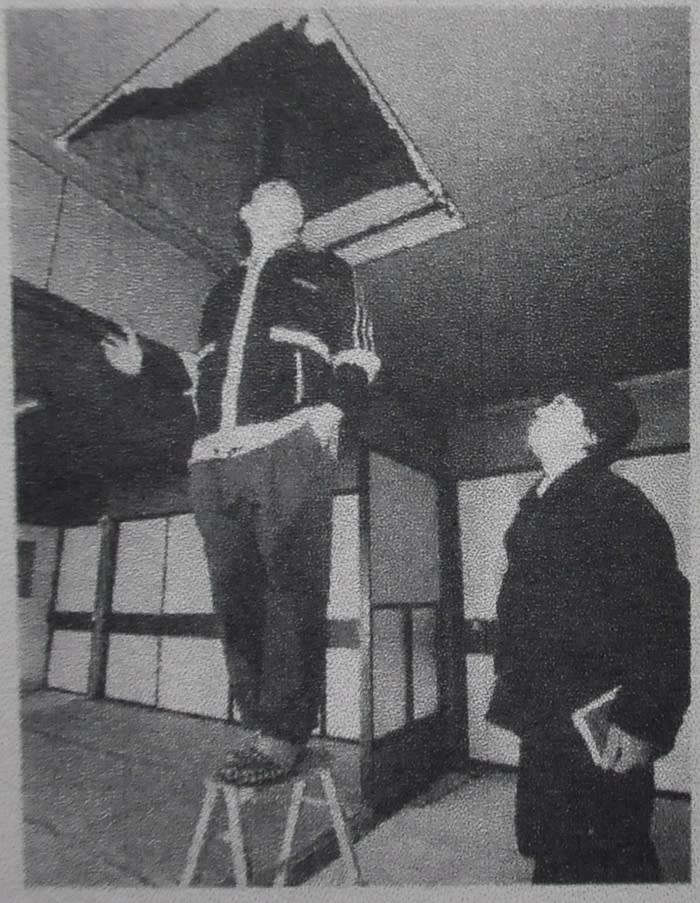

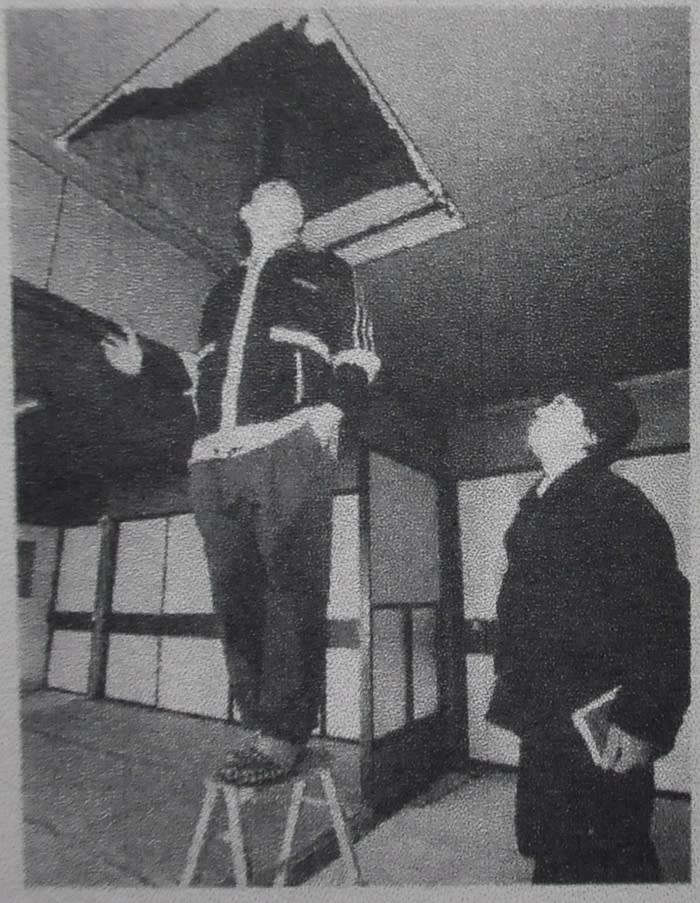

しかし、天井裏には大きな長持ちをつくっておくようなスペースも、梁に長年綱縛っていたような痕跡もなかった。

第一、梁そのものが細く、「膨大な文書」が入った重い長持ちを六個も七個も支えられないことは明白だった。

生前の和田は自宅に人を上げることを極端に嫌った。それは自分の仲間であるはずの擁護派のメンバーに対してもそうだった。

和田の家

この家は、キヨヱさんらの証言で文書が落ちてきたとされる昭和二十二年当時は天井板を張っていなくて、そのかわりにカヤで編んだすだれだけを渡していたことがわかった。

「東日流外三郡誌」がつるされていたとされる部屋の天井裏を見る原田氏と古代史研究家の斎藤隆一氏

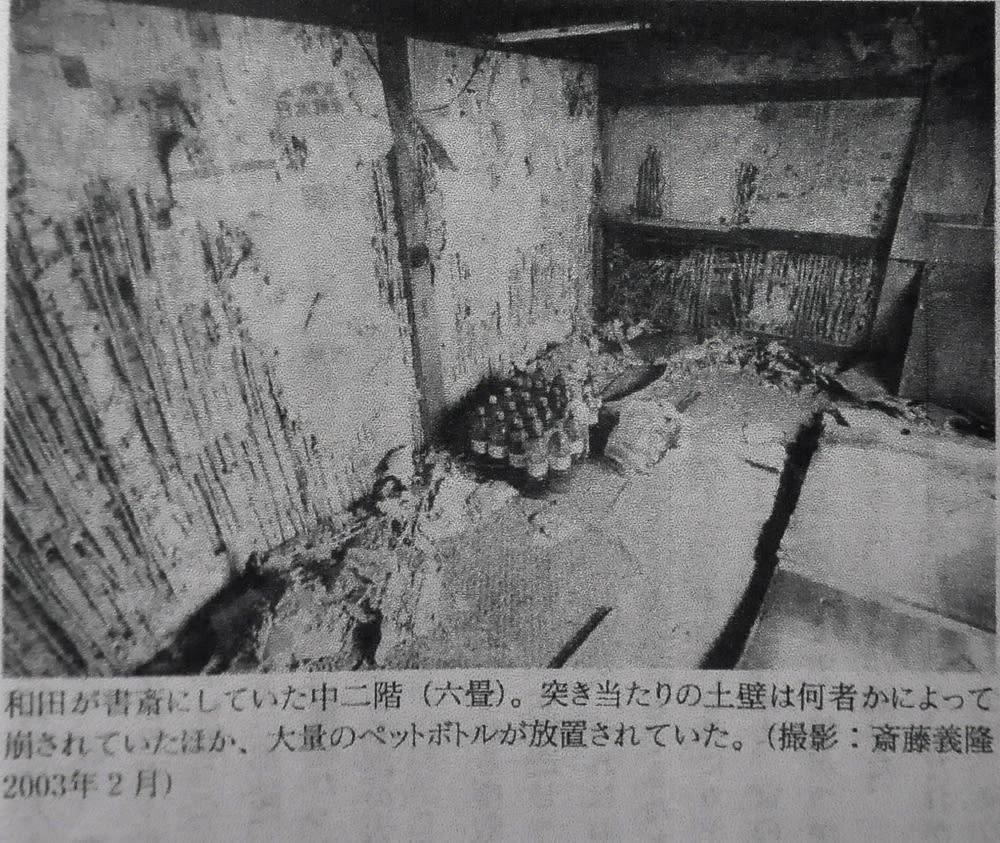

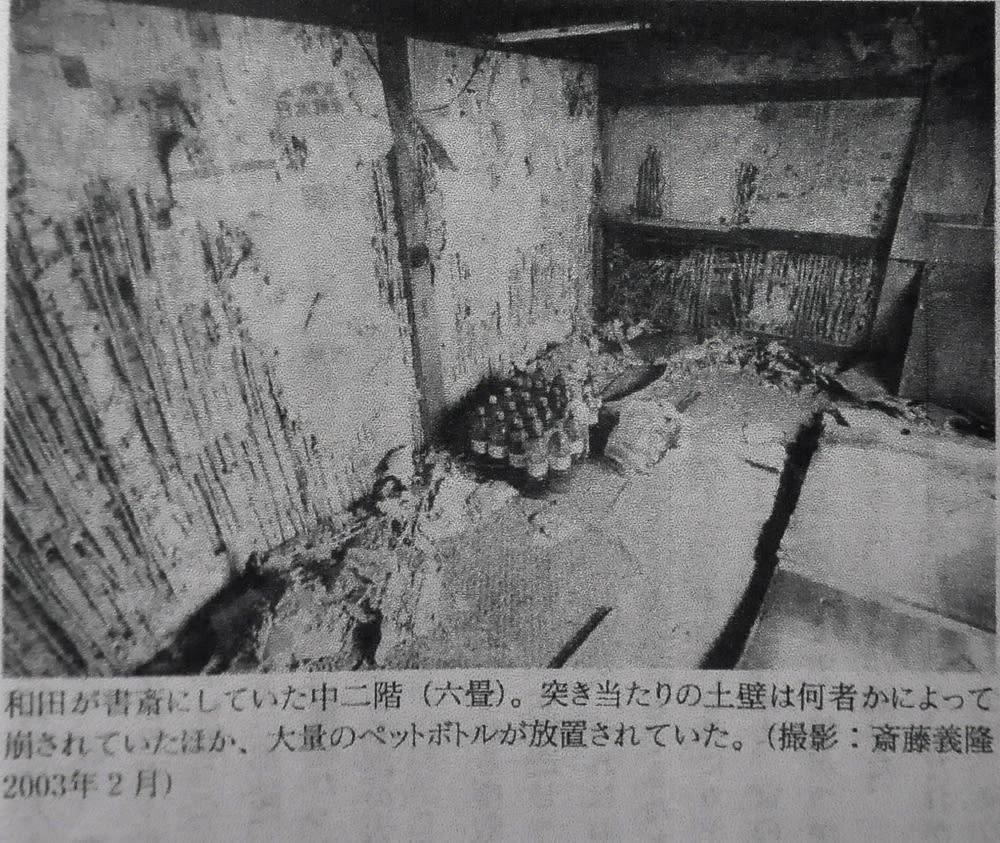

和田が書斎にしていた中二階

今回はこの辺までにします。

長くなると思いますがご拝読下さい。

偽書「東日流外三郡誌」正体2

それは、マスコミを巻き込み、また数か所の町までだまされてしまった。

私は多賀城にある「あらはばき神社」に興味を抱いたことからこの神の存在を知りたくなり古代史を調べるようになった。

隣県にある「あらはばき神社」に知る限り実際行ってみた。 それはHP「あらはばき」にリンクしてある。

「東日流外三郡誌」の影響は古代出雲の研究者にも一部東北に関する部分で引用されてしまっている。

「東日流外三郡誌」については、当初私も根本的な部分は本物で和田喜八郎氏が追記したりして偽書扱いされたとばかり思っていた。

なぜ偽書とされたのか?

著作権の裁判とはどんなものだったのか?

この古文書の真相を探りたいと思い次の三冊の本から抜粋してその内容を記載したいと思います。

偽書「東日流外三郡誌」事件 斎藤光政(東奥日報社編集委員)著 新人物往来社

だまされるな東北人ー「東日流外三郡誌」をめぐって 責任編集 千坂嵃峰 本の森

幻想の荒覇吐秘史 「東日流外三郡誌」の泥濘 原田実 著 批評社

どの本も実情に詳しい方々などと対談形式になっています。

本の中に古田武彦氏・・と出てきますが、この方は「東日流外三郡誌」を広めた一人でもあります。

こんな本も出しています。

先日、朝日新聞の書籍の紹介のところで新刊を出したのか? 掲載されていました。

著者の紹介のところに「邪馬台国」は無かった発表し歴史家たちから見向きされなくなった・・・?みたいな紹介文でした。

これから紹介するなかで良く出てくる人物なので、事前に紹介しました。

それでは、各書籍の文を引用する形になりますが、その内容の一部を記載したいと思います。

序 谷川健一 氏

「東日流外三郡誌」は明らかに偽書であり、世人をまどわす妄誕をおそらく戦後になってから書きつづったものである。

和田長三郎の末裔と称する和田喜八郎氏の著「東日流蝦夷王国」の序文の一節に・・・・・

安倍一族の子孫の秋田孝季とその縁者の和田長三郎吉次であり、編纂のために二人は寛政元年(1789)以来三十三年の歳月をかけて、北は北海道から南は九州まで日本諸国をめぐり歩いて資料蒐集につとめた。

この二人は長崎においてバテレン(宣教師)トマスに師事して、西洋史学を学び、これを取り入れて、東北日本史を語るという当時において画期的な追及をもなしとげたという。 とある。

だが禁教時代にキリスト教を布教する外国人が存在したなどということは、およそ多少の知識ある者は考えることは不可能である。

また、「東日流外三郡誌」上巻143ページに次の文章がある。

「依て都人の智謀術数なる輩に従せざる者は蝦夷なるか。吾が一族の血肉は、人の上に人を造らず人の下に人を造らず、平等相互の暮らしを以て祖来の業とし・・・・・・」

元禄十年七月秋田頼李が書いたとあるこの文章が福沢諭吉の有名な言葉を下敷きにしているのを見るとき唖然とするのである。

この福沢諭吉云々が私のみならず多くの人々に不審な思いをもたれていることを察してか、福沢の手紙が和田家に十通のこされていることを、その友人の藤本光幸氏を通じて平成五年(1993)五月二日付の「陸奥新報」紙に発表している。

それは嘘の上塗りするために和田氏が新たにねつ造した偽りの手紙であることは明白でである。

この手紙は安本美典氏らによって徹底して分析され、追及されることになるがそれについてはここではこれ以上触れない。

後で記しますが、筆跡や福沢家の証言で偽物であることがわかっています。

「戯画」が本物の絵画より芸術的にすぐれている場合があるように、古今東西に偽書と称されるものは数多いが、その中に読ませるものが混じっている。本物と寸分違わぬという以上に本物の特質を捉えている場合がある。

だが、「東日流外三郡誌」はそうではない。文章も文法も滅茶苦茶で、拙劣、醜悪の限りをつくしている。

偽書としては五流の偽書、つまり最低の偽書である。

古文書の出自

有るものは無い 無いものはある

これが「東日流外三郡誌」を書いたペテン師の自分に言い聞かせる呪文である。

この呪文を三回となえたのちに彼は仕事に取り掛かる。

原本はない。しかし写本は有る。 写本が有る以上は原本がある。といった具合である。

天井を張らないことが普通の、東北の農家の天井から、古文書の入った長持ちが一度ならずしきりに落ちてくるのも面白い光景である。

また写真に撮った山中の城が次には忽然と消えているというのも印度の魔術以上の鮮やかな風景である。

学者の本を盗み読みしながら江戸時代の文書にモンゴロイド族と書くのもなかなか愛敬があるではないか。

偽作の場

最後に《偽書「東日流外三郡誌」事件》のエプローグの中で紹介されている部分ですが、古文書が出てきた場所の検証をしています。

2003年2月,五所川原市飯詰。和田という主を失った「『外三郡誌』発見の家」での現地調査は続いていた。

懐中電灯を持って走り回る原田,この建物の現在の所有者である和田キヨヱが立ち会っていた。

かつて和田は「東日流外三郡誌」の出現の模様を次のように繰り返し語っていた。

昭和二十二年の夏の深夜、突然に天井を破って落下した煤だらけの古い箱が座敷のどまんなかに散らばっていた。

家中みんなが飛び起き煤の塵が立ち巻く中でこの箱に入っているものを手に取ってみると、毛筆で書かれた「東日流外三郡誌」

「諸翁聞取帳」などと書かれた数百の文書である。(「和田家文献は断固として護る)『新・古代学』第一集、新泉社、1995年)

最初に落ちてきた長持ちの中を調べてから、再び天井の上を見たら、まだ六つぶら下がっていた。

(『安倍氏シンポジュウム報告書』衣川教育委員会、1990年)

しかし、天井裏には大きな長持ちをつくっておくようなスペースも、梁に長年綱縛っていたような痕跡もなかった。

第一、梁そのものが細く、「膨大な文書」が入った重い長持ちを六個も七個も支えられないことは明白だった。

生前の和田は自宅に人を上げることを極端に嫌った。それは自分の仲間であるはずの擁護派のメンバーに対してもそうだった。

和田の家

この家は、キヨヱさんらの証言で文書が落ちてきたとされる昭和二十二年当時は天井板を張っていなくて、そのかわりにカヤで編んだすだれだけを渡していたことがわかった。

「東日流外三郡誌」がつるされていたとされる部屋の天井裏を見る原田氏と古代史研究家の斎藤隆一氏

和田が書斎にしていた中二階

今回はこの辺までにします。

長くなると思いますがご拝読下さい。

偽書「東日流外三郡誌」正体2

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます