年末の大掃除に由来があるだろうかと、この時期に、とくにするのは、すす払いとのかかわりかと気づく。検索すると、すぐにも、煤払いが、12月13日に行われるのは、正月の事始めとして、正月準備であったことによるという解説が出てくる。そもそも論議で、煤払いは、年神さま、歳徳神を迎える、祭るためのものであった、その宗教的な行事とする。

http://www.jinjahoncho.or.jp/2013/12/19 煤払い(すすはらい)/

神社本庁 > コラム > 19 煤払い(すすはらい)

>

これは1年に1度、家の煤を払い、内外の掃除をすることをいいます。全国的に12月13日に行われることが多く、まもなく新年を迎えることから、併せて大掃除を行うことも多い年の瀬の行事です。今でも各地の神社で、この行事は残っており、テレビや新聞などでその様子が伝えられる年末の風物詩です。

煤払いのことを、正月迎え、ことはじめ、ええことはじめ、まつならし等と呼ぶ地域もあり、掃除とともにお正月に年神さまをお迎えする、お正月準備のはじめとも言われています。

この日に、正月飾りの松を山から切り出す松迎え行事などをする地域などもあります。

http://maminyan.com/shogatsu/know/post-40.html

>

大掃除の由来と歴史

平安時代の宮中の「すす払い」から

大掃除というのは、新年を迎える(すなわち年神様=歳徳神をお迎えする)にあたって、神様をお迎えするのにふさわしいように家の内外を清めるという意味でなされる風習で、平安期に宮中で「すす払い(煤払い)」として始まったとされます。

禅宗の影響も

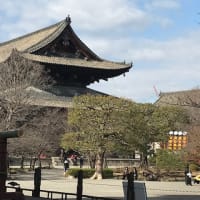

また、鎌倉期以降、掃除が禅宗の修行の一貫としてひろまったのも相まって寺社仏閣に「すす払い」の風習が広まりました。

その後。江戸時代になると一般庶民にも年の瀬の行事としての大掃除が定着したと言われます。

庶民のすす払いは妖怪よけから

ただ、平安時代にはすでに年末に古い道具類を捨てるという風習があったようで、御伽草子などの古典には年の瀬(立春前)に捨てられた道具類の様子が描かれています。

道具類は100年たつ(99年を越えてつかうと)と付喪神(つくもがみ)という「あやかし(妖怪)「に変化して怪異をなすと言われ、そのために古い道具を年の瀬に捨てるといった風習となったのだとか。

九十九を「つくも」と呼ぶのもこのあたりが由来といわれています。

のみの市(蚤の市)と大掃除

また、年末に神社仏閣で「のみの市(蚤の市)」が立つのも、捨てられた古い道具類に新しい命をという意味もあるのだそうです。

>

末端ではあっても

2006年12月29日23:11

年末大掃除の朝、雪がちらついた、冷え込みは厳しかった

これを予想してカーテンの汚れを洗濯し窓のガラスを拭くことは2日前に済ませてあった

天気予報が当たった寒波の襲来はセントレアの除雪ニュース

強い寒気の到来には温かい日和が終止符を打ったようだ

高いところを掃除してという例の役は埃落とし

手早くざっとするのがコツのようだ

明日は墓参りの遠出で渋滞が気になる

散髪をして年がら年中正月気分を談義する、いまの日本

階段を掃除してそれをすることのありがたさにふと

変わらぬは昔も今も心の準備だ

年末アルバイトの求人は需要が高い

時給が1000円を超えてサービス業の人員は

派遣業の斡旋する専門会社によるのと

携帯サイトの職探しだとか

驚くことにはあたらないのかもしれないが

携帯が命の綱となる様相だったのは

フリーターの職が携帯電話によって指示される

その現実があるからだ

何はなくても携帯の呼び出しがあるのを待つというのは

すさまじい現実ではないか、すぐに条件にあった稼ぎに出られる

それは見方によっては操られることの

おそろしさだ

コミュニケーションの社会は

思わぬ進化を遂げている

そういうことなのだ

端末に依存する、とは