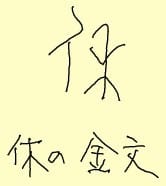

阿辻哲次氏の「漢字逍遥」のなかで

「美は羊と大とを組み合わせた字形である」と書かれてあった。そして、羊は古代中国では神に対するいけにえとして多く使われたが、大きい羊が神も喜ぶから羊に大を付けたとも説明されていた。この説明も変だと思ったので調べてみた。

例によって、白川静著「常用字解」に拠った。

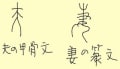

「美」は羊の全形の象形文字。羊は羊の上半身を前から見た形で、羊の後ろ足まで加えて上から見た形が美である。美の下の大は子羊が生まれ落ちる形の羍(たつ)の大と同じく牝羊の腰の形であるから、羊の角から後ろ足までの全体を写した形が美である。とあった。美の下部の大は大きいと言う意味を表すのではなく、羊の腰の形だったのである。

「美は羊と大とを組み合わせた字形である」と書かれてあった。そして、羊は古代中国では神に対するいけにえとして多く使われたが、大きい羊が神も喜ぶから羊に大を付けたとも説明されていた。この説明も変だと思ったので調べてみた。

例によって、白川静著「常用字解」に拠った。

「美」は羊の全形の象形文字。羊は羊の上半身を前から見た形で、羊の後ろ足まで加えて上から見た形が美である。美の下の大は子羊が生まれ落ちる形の羍(たつ)の大と同じく牝羊の腰の形であるから、羊の角から後ろ足までの全体を写した形が美である。とあった。美の下部の大は大きいと言う意味を表すのではなく、羊の腰の形だったのである。