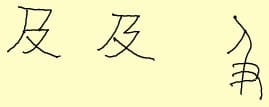

「手」の音はtとeに分解出来るが、日本では古く、そのeとaが入れ替わったり

iとoが入れ替わることが有った事が知られている。

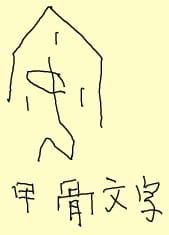

目(me)が目(ma)とも読まれることが有り、木(ki)が木(ko)と読まれる

例が有る。「目のあたり」は「まのあたり」、眼(まなこ)やまなじり、も

そうだろう。木は、こかげ、打ち出の木(こ)づち、なども。

話を「手」に戻すと、「手(て)もつ(保つ)」、「手(た)ずさえる」

手向(たむ)ける、手綱(たづな)などが有る。

何か法則が有りそうだ。対象への働きかけが有るときに音の変化が

現れるのか、わたしには良く分からない。

iとoが入れ替わることが有った事が知られている。

目(me)が目(ma)とも読まれることが有り、木(ki)が木(ko)と読まれる

例が有る。「目のあたり」は「まのあたり」、眼(まなこ)やまなじり、も

そうだろう。木は、こかげ、打ち出の木(こ)づち、なども。

話を「手」に戻すと、「手(て)もつ(保つ)」、「手(た)ずさえる」

手向(たむ)ける、手綱(たづな)などが有る。

何か法則が有りそうだ。対象への働きかけが有るときに音の変化が

現れるのか、わたしには良く分からない。