![]()

う し な

一年の計は穀を樹うるに如くは莫く、

十年の計は木を樹うるに如くは莫く、

終身の計は人を樹うるに如くは莫し。

管子|Guan-zi

● シベリア鉄道 北海道まで延伸案が浮上

今月3日、日本の対露経済協力をめぐる政府間協議の中で、シベリア鉄道を延伸し、サハリンから北海

道までをつなぐ大陸横断鉄道の建設案が浮上していることが2日、明らかになった。両国間の物流だけ

でなく、観光など人的交流の活発化につながるとして、ロシア側が強く要望しているという。シベリア

鉄道の延伸計画は、アジア大陸からサハリン(樺太)間の間宮海峡(約7キロ)と、サハリンから北海

道・稚内間の宗谷海峡(約42キロ)に橋かトンネルを架けて建設する構想だ。実現すれば、日本から

モスクワや欧州を陸路で結ぶ新たなルートとなる。この構想には、プーチン大統領もかつて、「シベリ

ア鉄道を日本の貨物で満載することにつながる」と語り、低コストの大規模な輸送手段として期待感を

示したという。この延伸計画とともに、モスクワの東約800キロにあるカザンからウラジオストクま

でのシベリア鉄道高速化構想も浮上している。日本側は将来の現地生産をにらみ、車両や信号システム

、レールなど日本の技術をパッケージで売り込みたい考えだ。ロシアは中国、米国に次ぐ世界第3位の鉄

道大国。シベリア鉄道が高速化されれば、ロシア国内の経済活性化に貢献するだけでなく、日本企業の商機拡

大にもつながりそうだと伝える(SankeiBiz 2016.10.03)。

このニュースは過去、『ウエルカム・シベリア鉄道』(2012.09.25)でブログ掲載したものとすっかり

とはまでとは言わないが、日本とロシアの夢が実現すればこれほど愉快なことはない。

【折々の読書 齢は歳々にたかく、栖は折々にせばし】

● 朝日新聞「迫る2025ショック取材班」

『日本で老いて死ぬということ』4

[目次]

はじめに

第1部 日本で老いて死ぬということ

第1章 生きがいの喪失と回復

第2章 難しい「平穏な在宅死」

第3章 口から食べたい

第2部 介護の現実~在宅・施設それぞれのリアル

第4章 三人介護

第5章 遠距離介護

第6章 ダブルケア

第7章 虐待を防ぐ

第8章 在宅でみる

第9章 訪問看護師の力

第10章 特養で看取る

第3部 老いは地域社会で見守れるか

第11章 地域で暮らす

第12章 コミュニティ再生

最終章 未来へつなぐ

おわりに

第1部 日本で老いて死ぬということ

第1章 生きがいの喪失と回復

一言きっかけに『あじパーティー』

「さあ、いつもの歌弾いて」と、スタッフの稲垣圭香さん(33)が声をかけると、小針絹子さんが

キーボードを奏で始めた。「赤い靴はいてた 女の子」とみんなで声をへ目わせて歌い、楽しんだ。

神奈川県藤沢市亀井野にある「おたがいさん」は、利用者24人の小さな介護施設。「小規模多機能

型居宅介護」と呼ばれるサービス形態で、「通い」を中心に「訪問」「泊まり」を自由に組み合わ

せられる。16人のスタッフが、お年寄りの思いをくみ取って過ごし方を決めることで 知られてい

る。「管理ではなく、自立の支援を大切にしている」と、運営する株式会社「あおいけあ」の加藤

忠相社長(41スタッフのマニュアルはない,

加藤さんは、25歳で「あおいけあ」の前身企業を起こした。現在は「おたがいさん」のほか、

系列の「いどばた」、グルーブホーム「結]を運営する。全部で利用者45人ほどの「まちの介護

屋さん」(加藤さん)だ。

「おたがいさん」に通う小針さんは、かつて下宿を営み、学生の面倒をみていた。社交的で世話好

き、施設でも、「姉御」的な存在だ。2015年9月の「あじパーティー」は、「昔はよく、アジ

をさばいて、たたきを作ったのよ」という小針さんの一言で始まった。漁港の街、静岡県熱海市網

代の出身。

「じやあ、みんなに振る舞って。江の島まで買いに行こう」とスタッフが反応し、イベントになっ

た。買い物に行く人、アジをさばく人、フライにする人、大漁旗を作る人。お年寄りが役割を分担

し、スタッフがサポートする,「みんなが喜んでくれて、うれしかった」と小針さん。長女のけい

子さんは「母の一言からイベントにする、スタッフのセンスがすごい」と感心する。

高齢になっても一人で海外旅行に行くことがあった小計さんだが、2012年ごろから友人との

待ち合わせに遅れることがたびたびあった。外出することもめっきり減った。認知症の初期症状だ

った。

心配したけい子さんが、知り合いの社会福祉士に相談し、紹介を受けたのが「おたがいさん」だ

った。認知症の利用者も多いが、お年寄りの生きがいを引き出すことに心を砕く。小針さんは転倒

して太ももを骨折することがあったが、施設に泊まり込み、リハビリのサポートを受けて回復した。

小針さんの場合、それまで通いを中心に利用していたが、このときは集中的にリハビリするために、

泊まりのサービスを受けた。

小針さんの今年の目標は、「おたがいさん」の仙‥間でコーラス隊を作ることだという。「思い

きり自分自身を表現してほしい一と管理者の飯尾えり子さん(52)。米寿の小針さんは「コーラス

隊を実現させるまでは死ねない。発表会もしたいです」。目を暉かせた。

恋の力、80代驚異の回復

「トヨちゃん、頑張ってI]。スタッフの椎名萌さん(23)の声を受け、井上トヨ子さん(83)

が、全身を使って団子の粉をこねていた。小正月の2016年1月15日、14人が利用する藤沢

市亀井野の介護施設「いどばた」。小針さんが通う「おたがいさん」の隣にある系列施設だ。定員

が限られているため、二つめを造った。

正月飾りや団子を焼いた「どんど焼き」を庭で終えると、部屋に入り、みんなで童謡や演歌を歌

うことに。するとトヨさんは立ち上がり、歌に合わせ打楽器のボンゴをたたき始めた。

「こんな元気なトヨさんも、昔は歩けなかったんですよ,でも、あることがあってから、元気にな

ったんです」。施設責任者の小池みゆきさん(52)が、こっそり教えてくれた。

ある男性に、恋をしたのだという。数年前、女性スタッフらとの「女子トーク」の最中、トヨさ

んは、ぼそっとつぶやいた。「実は、いどばたに好きな人がいてね……」。トヨさんは、彼に元気

な姿を見せたいと、歩く練習に励んだという。「彼に支えられて歩いたときは、ウハウハ顔でした」

と小池さんは笑う,

トヨさんを直撃した。「うん、近くに好きな人はいますよ。一人思い(片思い)だけどね」。そ

う言うと、顔を赤らめた。「でも、今は別の人が・・・・・・。40歳ぐらい下なんですよ」

「トヨさんは、地域の人たちにも愛されているんです」と小池さん。イベントがあると、「看板娘」

として案内役や物品販売などに活躍する,「ありがとう、と言われるのが、何よりもうれしい」と

トヨさん。

茶わん洗いや洗濯物の整理なども、進んでやる。自菜漬けは本格的だ。普通に家事をしたり、買

い物に行ったりすることが、お年寄りにとっては「生活リハビリ」るのだという。

今は週5回、「いどばた」に通う。「休みの日も行きたくてね。毎日が楽しくてしょうがない」

とトヨさん。同居する長男の幸夫さん(54)によると、休みの日は、翌日着ていく洋服を楽しそう

に選んでいるという。「元々そんなに社交的でなかった母が、みんなと幸せそうに働いているのを

見ると、うれしくなります。恋も回復の力になっているのでしょうね」

年を重ねても、恋愛が人生の活力になることに変わりはないようだ。ソニー生命の調査でも50

~70代でフンニアライフ設計に愛は不可欠」と考える人が全体の6割を占めたという。

「お年寄りは社会資源」

このように、お年寄りたちが仲間の中での役割や恋を生きがいに過ごす施設を運営する「あおい

けあ」(藤沢市亀井野)。お年寄りの思いや力を引き出すケアで、全国から注目を集める。視察も

絶えず、社長の加藤忠相さんは、年50~60回は講演で全国を回る。「お年寄りは介護される存

在ではなく、地域の社会資源。知恵や経験を生かしてもらう」と訴える。

福祉系大学を卒業後、横浜心内の特別養護老人ホームに就職。そこでの経験が原点にある。職員

の動きが、マニュアルでガチガチに管理されていた。入浴時間になると、入居者が嫌がっても風呂

に入れなければならず、お年寄りが体にタオルを巻かれ、並ばされていた。

入居者に「やめないで」と引き留められて3年弱勤めたが、「自分の思うケアをしたい」と25

歳で起業した。居心地を良くしようと、床やテーブルは無垢材などを使い、民家のようなたたずま

いにした。イベントには地域の人も呼び込んで、お年寄りが楽しませる。普段も学校帰りの予ども

たちがやってきて、農業を営んでいた男性をまねて稲を育てたり、認知症の男性と一緒に遊んだり

する。

「2000年の介護保険法で、介護職の仕事は『療養上の世話』から『自立の支援』にフルモデル

チェンジしたはずなのに、多くの施設はそれを知らず、いまだに古いものを売っている」。加藤さ

んの持論だ。

「あおいけあ」は、事業の最終目標を「より良い人間関係の構築」に置き、スタッフに絨砥を与え

る。企画書や報告書は存在しないという。「おたがいさん」管理者の飯尾えり子さんは「「ねばな

らない』ものは何もない。スタッフも異業種出身が多く、いろんな個性が出せる]と話す。

介護施設の多くは、リスクを恐れ、なかなかそこまで踏み出せない,これまで数十回、あおいけ

あに取材に訪れたという医療福祉ジャーナリストの藤原瑠美さん(68)は「加藤さんをトップに、

スタッフが自由に決められる空気感がある。理屈ではなく、体が自然に動いている感じがする。お

年寄りの役割をうまく引き出すやり方は、これからの介護サービスのモデルの一つになると思う」

と話す。

米寿で「介護スタッフ」デビュー

横浜市鶴見区のデイサービス「うしおだ」で20116年3月1目、米寿の女性が介護スタッフ

としてデビューした。川崎市川崎区に住む竹島静枝さん(88)。糖尿病や心臓病の持病があり、「

勉強しておけば、介護される時に相手も自分も楽なはず」と2015年12月、介護の学校・QO

Lアカデミーで介護職員初任者研修を修了した。働くつもりはなかったが、同校の矢野憲彦代表ら

の勧めで、気持ちが傾いていった。

「竹島さん、着付けできます?」。ひな祭りを問近にしたこの日、施設では利用者の男女が着物を

着て、男びなと女びなの役で写真を撮った。エプロン姿の竹島さんは同僚に声を掛けられると、真

剣な顔つきで帯を結んだり、着物を整えたりした。

「同じ昭和一ケタ生まれだから、話が合いそうですね」と利用者の男性(83)。管理者の笠原さつ

きさん(35)も「利用者と年齢が近いので、コミュニケーションカに期待しています」と話す。

帰宅する利用者を見送った後は、湯飲みを洗い、テーブルを拭いていく。主婦歴770年弱の手

際の良さを発揮した,午後2時から3時間余りの仕參を終え、「ゆうべは緊張して眠れなかった」

と竹島さん。「一つ一つ仕事を覚え、利用者の皆さんとも、だんだん友達になれれば」と笑顔で話

した。

週に2回、創作活動を手伝ったり、利用者の話し相手になったりする。業務の中で気づいたこと

は、日誌に書いて本社に送る。施設を運営する「ジャパウイン](川崎市川崎区)の水口勉社長

(53)は、「竹島さんが入ることで、若い社員に良い影響を与えるのでは」と期待する。「年齢で

介護する側と、される厠を分ける時代ではなくなる」と話すのは、QOLアカデミーの矢野代表だ。

次の竹島さんが生まれることを期待して、70歳以上は受講料を割引する制度を導入した。何歳に

なっても、誰かの役に立ついる――。そのことが、お年寄りの生きがいになっている。

● ワンポイントコラム

お年寄りの取材を重ねていて、「生きがい」「役割」がいかに大事かを痛感する。小さくても何

かの役割をもっているお年寄りは、表情が生き生きとしている。特に印象に残っている人がいる。

70代の末期がんの男性患者を取材したときのことだ。体調が決して良くない状態のところに、在

宅医と一緒に自宅を訪問し、取材させて頂いた。男性は、そのIカ月後に亡くなった。記事になっ

たのは、亡くなった後だった。ただ、在宅医に「(取材に協力することで)最後に少しでも何かの

役に立てれば」と話していたという。奥様からも「記事になって、天国の主人もきっと喜んでいる

と思う」という丁重なお手紙を頂いた。亡くなる直前まで、人は役割を求めている。そう強く感じ

た出来事だった,

「お年寄りは社会資源」という言葉に少し戸惑いを感じる。それは機能概念で喩えられている所為だか

からだ。言いたいことはよくわかる気がするが、ちょっと違う。それは、「社会の宝」と喩えることが

できるが、「かけがえのない人」と言い換えた方がよいのだが、「社会」に吸い寄せられことにより、

「社会ファシズム」の偏狭な思念(あるいは思想)も吸い寄せることになるのではと躊躇させるためか

らだ。それを解きほぐす(あるいは叩解する)行動(働きかけ)を交換する関係性を持つということに

違いないのだが、それをどのように呼んでいいのか途惑うのである。

この項つづく

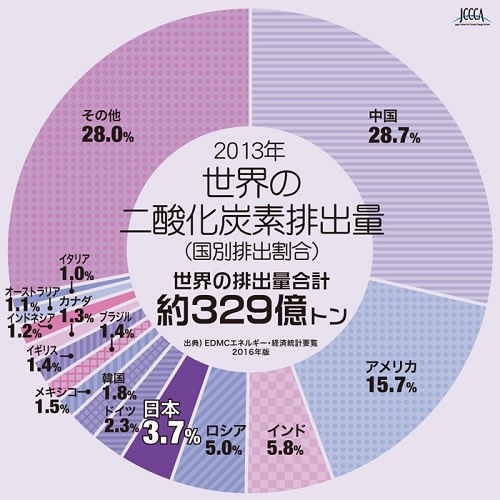

【地球温暖化ビジネスの此岸】

● 二酸化炭素止めても7℃上昇に批判相次ぐ

先月29日、世界有数の科学誌「ネイチャー」に掲載された論文では、過去2百万年に及ぶ世界の海面

温度が示され、気候変動の記録の一部として高く評価されているが、大気中の温室効果ガスの濃度が今

以上に高くなるのを防いだとしても、地球の気温は最高7℃まで上昇するという大胆な結論については、

データ裏付けがないとしてい物議を醸している。米スタンフォード大学元博士研究員のキャロリン・ス

ナイダー。過去の海面温度の変化と二酸化炭素の自然な排出量に密接な関係があることを調べ、それが

地球の未来に何を意味するのかを示す。その結果、化石燃料による温室効果ガスの排出をいますぐ停止

したとしても、数千年後には地球の気温が3~7℃上昇する結論付ける。「海面温度と温室効果ガスには

密接な関係があり、それが驚くほど安定していることがわかった。この2つと関係があるものについて

調査した。これに対して専門家らは、スナイダーが気候の全く違う現代に過去の関係性を当てはめよう

としたために、著しく高い値が導出されたと指摘されている。

※ Evolution of global temperature over the past two million years, Carolyn W. Snyder, Nature (2016)

doi:10.1038/nature19798 ↓

基本的には、地球の公転軌道の変化が氷期を終わらせ、それにともない海面温度も上昇することで、海

から二酸化炭素が放出され、大気中の二酸化炭素濃度が高くなる。つまり、現在は二酸化炭素の増加が

地球温暖化の主な原因となっているのに対し、過去には逆に気温が上昇した結果として二酸化炭素の量

が増えたのであり、氷河期当時の温暖化が全て温室効果ガスによるものではなく、さらに二酸化炭素の

現在に及ぼす影響を著しく誇張することになる。人為的な二酸化炭素の排出に地球の気候がどのような

反応を示すのか、という問いに対する明確な答えはまだ出ていない。さまざまなフィードバックが働き

数千年という長期のほうが、温暖化はより加速するという兆候があると言われているが、「気温上昇に

よる二酸化炭素濃度上昇」と「二酸化炭素濃度上昇による気温上昇」とは筋が異なることだけは確かで

ある。

※ Two million years of records show emissions could already warm world to dangerous levels - Science News -

ABC News (Australian Broadcasting Corporation)Sep. 27, 2016。

※ Climate change study accused of erring on rising temperature predictions - ABC News (Australian Broadcast-

ing Corporation)Sep. 27, 2016

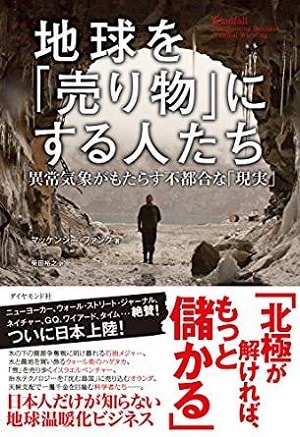

● 今夜の一冊:跋扈する現代の三角貿易商人たち

北極海に眠る資源争奪戦に明け暮れる石油メジャー、治水テクノロジーを「沈む島国」に売り込むオラ

ンダ、水と農地を買い漁るウォール街のハゲタカ……壊れゆく地球すらビジネスチャンスに変わる「温

暖化ビジネス」のえげつない実態を全米注目のジャーナリストが暴く。あらゆる紙誌で絶賛の嵐を巻き

起こした現代の「必読書」。

「北極が解ければ、もっと儲かるのに」

「地球温暖化は、新たなビジネスチャンスだ」

氷の下の資源争奪戦に明け暮れる石油メジャー、水と農地を買い漁るウォール街のハゲタカ、「雪」を

売り歩くイスラエルベンチャー、治水テクノロジーを「沈む島国」に売り込むオランダ、天候支配で一

攫千金を目論む科学者たち……。温暖化「後」の世界を見据えて、実際に気候変動を利用して「金持ち」

になるべく行動を起こしている国家、企業、人物を世界24か国で徹底取材。これは、「地球環境版三

角貿易」だ!とはいえ、日本の排出量はもっと減らす必要ある。

※武器(酒・繊維)輸出→奴隷売買→綿花(砂糖)売買→※

※二酸化炭素排出→温暖化商い(排出権・海底資源・水・食料)→防災事業(治水・防潮など)→※

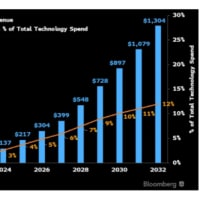

Fig. Carbon emissions per capita per country on 2007