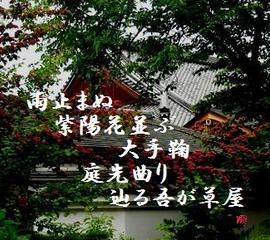

雨止まぬ 紫陽花並ぶ 大手鞠 庭先曲り 辿る吾が草屋

■

【低木樹の旅 大手鞠】

オオデマリ (Viburnum plicatum var. plicatum

f.plicatum) はスイカズラ科の植物の一種。

別名テマリバナ。日本原産のヤブデマリ

(V.plicatum var.tomentosum)の園芸品種で

ある。花期は5月頃で、アジサイのよう

な白い装飾花(近年はピンクのものもあ

る)を多数咲かせる。原種は花序の周辺

にだけ装飾花をつけるものだが、品種改

良によって花序の花すべてが装飾花とな

ったものである。1~3mの高さになる落葉

低木で、4~5月に直径10cm以上もある白

い大きな手鞠のように花を付ける。庭木

として植えられることが多い。

半世紀ぶりの集中豪雨で西日本は荒れて

いる。大手毬などの3m余り育つため立

派な屋敷やお寺などしか植栽されていな

い。そんな家の植木の下を車で細い民道

を突き抜けていくと、そこは見窄らしい

我が家がある安らげる草屋がある。そう

詠いながら雨のなか帰ってくるのだ。

■

2008/12/13「流域治水シンポジウム 」

【流域治水環境システム概論】

「論より証拠」とは、近年の温暖化の影

響→地球規模の気候変動→局地的な異常

気象→気象集中豪雨の頻発が日本各地で

水害や土砂災害の発生が進行している点

である。そして、今後もその傾向は悪化

し猛威を増長させるのでという不安が募

るばかりだ。だからこそ、従来の川の中

の対策に加え、川の外、つまり流域での

対策も含めた流域治水対策に取り組の強

化が叫ばれているのである。

ところで、「治水」とは洪水・高潮など

の水害や、地すべり・土石流・急傾斜地

崩壊などの土砂災害から人間の生命・財

産・生活を防御するために行う事業を指

し、具体的には、堤防・護岸・ダム・放

水路・遊水池(遊水地)などの整備や河

川流路の付け替え、河道浚渫による流量

確保、氾濫原における人間活動の制限な

どが含まれる。

・水災被害額を表す関数式・

D :被害額

S :被害ポテンシャル→水災害によ

って被害を受ける対象物の量・

金額

F :外力規模→水が人間生活圏へ与

える力の大きさ。雨量、河川流

量、水位など

F0:治水容量→河川や遊水池の流下

能力・収容能力>

ここでは、先ず「流域治水」の意味を荒

削りに画像形成した上で、地球環境変動

(地球規模の気象変動)から従来の治水

工学を見直し問題点を洗い出し、そこか

ら、地域生活環境の最適化システム(→

「地域防災力を高める処方箋」 )の基

本設計の考察を行うこととする。その意

味では「地域防災環境システム概論」と

一部を重複する。 岩井國臣

岩井國臣

唐突だが、岩井國臣の「土木流石」とい

う言葉を知る。曰く、「土石流」は、豪

雨時に山地などの上流域でしばしば発生

して多くの被害をもたらすことで知られ

ている。これに対して、ここでは新たに

「土木石流」を定義する。これは、集中

豪雨などにより山間地に大量の降雨があ

ったとき、投棄された土砂と樹木の切り

株などが崩落を始め、沢筋の岩盤上の薄

い土壌に生育する立木などを巻き込みな

がら流下するものである。通常の土石流

では流下する物質が土砂であるが、土木

石流では土砂に止まらず、大量の流木も

流下することに特徴がある。土木石流に

よって沢から支流へと運ばれた土砂や流

木は、洪水流によって支川から本川へ、

本川から最終的には海まで流下する。と

『9805台風に伴う青森県大畑川の洪水記

録』で述べている。興味深いのは「国有

林伐採のための作業道から始まった崩落」

との結論から「大量の流木の発生である

(中略)新小目名橋では大きな木の株が

橋脚に引っかかっていたが、その形状は

コウモリ傘の杖のような形状をしており、

橋脚にちょうど引っかかり易い形状を有

していた」「いずれも林道や作業道・ブ

ル道路など、人の手が加わった場所から

発生している。自然状態では表土の中で

樹木など植物の根が複雑に絡み合って強

勒なネットを形成し、崩落の発生を抑制

しているが、それらがブルドーザで切断

されてバージン・ソイルが露出すると、

雨水が浸透し決壊・崩落が発生すると考

えられる。崩落した土砂は、林道から沢

筋に捨てられた土砂と、切り株や不要木、

さらには立木などを巻き込んで、まさに

土木石流へと成長して流下する」という

点だ。

近くの犬上川も洪水の流木で橋が破壊さ

れていることを思い出した。

犬上川河口三角州の豊な植生を破壊

する必要があったのだろうか。河川

改修の工事関係者は三角州のヤナギ

林が水を堰きとめ、洪水をひきおこ

したと考えているのである(中略)

1990年の台風19号で八坂北町が洪水

被害を受け、古い犬上川橋が破壊さ

れた時、能登川町北部でも洪水が起

こっていた。ぼくはその調査をし、

東海道線が愛知川を渡る鉄橋の下流

側の橋がビーバーのダムのようにな

り、水位が著しく増えたために、愛

知川左岸側の堤防からの越流水が能

登川町北部一帯に洪水をひきおこし

ているのを見ていたからだ。

伏見碩二

『環境生態学科のひとつの歩み』  伏見碩二

伏見碩二

流域対策の前提として、地域の地理的条

件や土地利用、河川との係わり等により

対応が異なり、その特性に応じて地域を

区分することが必要である。流域の区分

に当たり、主に山地・丘陵など降った雨

が河川に流出する地域で、流域の開発等

に伴う洪水流出の増大への対応を考える

べき「雨水の流出域」、洪水時に氾濫の

危険性のある河川沿いの低平地のうち市

街化の進展した地域で、洪水の氾濫や内

水による浸水に対して防御の方法を考え

るべき「都市水害の防御域」、洪水時に

は氾濫の危険性のある河川沿いの低平地

のうち都市水害の防御域を除く地域で、

氾濫への効率的な対処のしかた等を考え

るべき「洪水の氾濫域」の三地域は次の

ような課題を有している(国交省『流域

での対応を含む効果的な治水の在り方に

ついて』H12/12/19)が、基本的な考え方

が地域特性に合わせて当該地域の共同体

を主体的に組織して対策を立てるという

柔構造(「信玄堤」※1)の視点であり、

その課題は以下のように列記されている。

○ 河川と下水道の計画論の整合のための

技術的な検討

○ 河川及び下水道のみならず、多様な主

体が参加する総合的な洪水対策等の検討

○ 貯留施設等の設置・運用についての総

合的な基準の検討

○ 貯留施設等の機能担保方策のさらなる

具体化

○ 洪水の氾濫域での対策における区域の

設定や対策手法についての技術的な検討

○ 治水の観点からの土地利用の誘導方策

などの検討

○ 洪水対策に加え、平常時の水質の改善

や健全な水循環などを含めた総合的な

流域対策の検討

○ 情報の収集・伝達・共有の高度化

※1「信玄軍団が大合戦に連勝し、天下

から注目され、自らも天下を視野に入れ

るようになったのは、永禄3年(1560)、

信玄40歳の時、今日では「信玄堤」と呼

ばれる、実に19年の歳月を要した大治水

工事が成功してからである。これによっ

て、甲府盆地の生産量は2倍どころか一

気に数倍に跳ね上がったに違いない。そ

の結果、武田軍団は一気に強大になった

のだ」などと評価され、この治山治水の

工法は「甲州流河除法」と呼ばれ、わが

国における河川工学の祖となる優れたも

のとされる。

【これからの治水ダム】

通常、貯水池の容量である総貯水容量か

ら堆砂が100年間に貯水池内に貯まる量を

試算して算出した堆砂容量を差し引いた

残りの貯水容量が、実際にダムの目的に

使用される有効貯水容量と定義するする

が、地球規模の気象変動時代に対応でき

る「洪水調節のダム機能」の再定義が喫

緊の課題として浮上。つまり、貯水量超

え(1)→緊急放流→下流の防災堤決壊

→貯水量拡大工事→(1)へ戻るの悪循

環からどう断ち切るかということになり

「穴あきダム」が登場するが以下の問題

点を有す。

1)ダムの存在自体が周辺の景観を破壊し、

局所的な気象の変化をもたらす。

2)穴あきダムといってもまったく水を貯

めないわけではなく、土砂の流下や生

物などの移動を妨げるといった環境へ

の悪影響がある。

3)水質への影響が懸念される。

4)一定規模以上の洪水に対してしか所定

の流量調節機能を発揮しない。

5)放流口が閉塞される危険性がある。

6)湛水試験を行わない場合は安全性に不

安を残す。

つまり、放流口を河床の高さに下げただ

けの自由放流式のダムであり中途半端だ

と批判されている。個人的には、1)2)3)

6)は解決できる項目で、4)5)のみとなり

自由放流式の改良という流れを組み入れ

た『環境リスク本位制』時代の<信玄堤>

的研究開発が最優先ということになる。

さて、容量も尽きた。中沢新一の『モノ

的技術の復権』を掲載し一旦終わろう。

■

この同盟関係の樹立にさいしては「

技術」というものが大きな意味を持

つであろう。私たちがここで見てき

たように、タマ(純粋意識)とモノ

(物的肉体)との間に存在する微妙

な差異には、内包空間の強度とそれ

に働く技術との繊細な関係が反映さ

れている。モノはそれ自体が、すで

にして道具であり、技術なのであり、

そのモノを上手に利用して、人間は

長いこと、瞑い光の充てる内在性の

空間の冒険をおこない、伝統をつう

じて、個人の内的体験を大きな公共

的知識の集大成へと成長させてきた

のである。

中沢新一『モノ的技術の復権』

■

※H-Q 曲線:観測地点の水位(H) と流

量(Q) の関係を求め、連続的に観測でき

る水位データにより、観測した水位に対

応する流量を算出することができる。

※『「しがの流域治水」について』

■