![]()

僖公二十三年:晋の文公、亡命十九年 / 晋の文公制覇の時代

※ 前七世紀末、天下の覇者となった晋の文公(重耳:ちょう

じ)には、即位するまえ、長い雌伏の時代があった。すな

わち、父献公の寵愛する驪姫の姦計(驪姫の禍)により出

奔を余儀なくされたかれは、諸国を流浪する。父に追われ、

異母兄弟にねらわれての逃避行のすえ、本国に帰って即位

したのは、嬉公二十四年のことである。その間の人間模様

がここに一括して記されている。この条、経文はない。

※ 旅立ち:重耳(後の文公)は、父猷公が即位したとき、す

でに二十歳をすぎていた。父と義母に苦しめられつづけた

かれは、四十三歳の年、少年時代いらいの忠実な付き人五

人とともに亡命の旅に出る。

先ず、母の出身地の白狄へ亡命(既に重耳は43歳)。この

亡命のときに、白狄族と敵対して破れた赤狄族の姉妹が重

耳たちに差し出され、妹の季隗を重耳が娶った。重耳は季

隗との間に伯鯈、叔劉を儲ける。白狄での亡命五年目の年

に献公が薨去。驪姫らにより奚斉とその弟悼子が晋公に建

てられ、その直後に里克らのクーデターで驪姫らは皆殺し

となる。里克は重耳を晋公として迎え入れようと使者を出

すも重耳は断ったため。代わりに異母弟の夷吾は受け入れ

て帰国し、晋公として恵公となる。恵公は、人気が高く、

重耳を後々の禍根と見、里克ら重耳派を粛清し、更に勃鞮

を刺客に送るも、重耳の知ることになり「晋に近い小国に

身を寄せたままでは危ないので、大国の斉へ行こう。名宰

相の管仲も死に、人材を求めているだろう」と旅立つ。

【新徐福伝説:湖国未来風ブイヤベース】

● オルニチンブームと瀬田しじみ

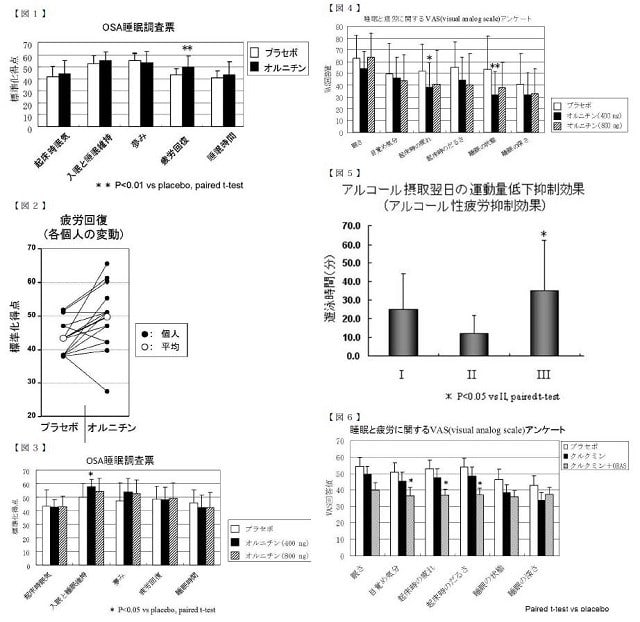

「オルニチン」という非必須アミノ酸のサプリメントが今でも人気があるのか、テレビ通販を視てい

てそう思った。先回でブログでは「二度寝癖」をなくすために調べ――日本人の半数以上が「寝つき

が悪い」「熟睡できない」「目覚めが悪い」といった眠りに対する不満を抱えており、オルニチンが

睡眠や朝の目覚めに及ぼす影響を調査し、就寝前にオルニチンを摂取する事で、体感の改善、起床が

すっきりし、目覚めが良くなる――しじみ汁を食べてみたりしたが、結局、三日坊主に終わる。そこ

で協和発酵バイオのオルニチンを試飲することに(この結果については後日掲載)。

ところで、協和発酵バイオ株式会社の「特開2014-237715 アルコール性疲労改善剤」によると、人間

が日常生活で感じる疲労とは、❶眠気とだるさに関する症状、❷注意集中の困難に関する症状、❸及

び、身体的違和感の症状のような各種の症状として感じられる疲労感、疲労の自覚症状として集約さ

れ、一見共通する自覚症状として認識されるが、その疲労の原因には、各種の要因が関与しその疲労

回復は、その要因に対応する改善が要求され、アルコール性疲労の改善について鋭意研究する中で、

オルニチンがアルコール性疲労の改善に有効な作用を有することを見い出し、更には、オルニチン/

その塩と、ウコン、発酵ウコンエキス、及びクルクミンからなるグループから選ばれる1つ/2つ以上の成分

を含有するものがアルコール性疲労の改善に有効な作用があることを発見する。

JP 2014-237715 A 2014.12.18

勿論、オルニチンの過剰摂取や摂取拒絶・不適合体質、オルニチン体内蓄積濃度以上遺伝子疾患をも

つひとたちは専門医師/薬剤師の相談・指示が必要である。例えば、オセラ セラピューティクス イ

ンコーポレイテッド社「特開2017-081940 L-オルニチンフェニルアセテートおよびその製造方法」

では、高アンモニア血症は肝疾患の広範な神経精神症状を含む精神状態の変化を誘因し、かつ他の機

序も関連している可能性があるが、L-オルニチン一塩酸塩/他のL-オルニチン塩は、高アンモニ

ア血症/肝性脳症治療で使用できるものの、特定の塩、特にナトリウムまたはクロリド塩は、肝性脳

症などの肝疾患に伴う疾患を有する患者を治療する場合、望ましくない可能性がある。例えば、高い

ナトリウム摂取は腹水、体液過剰/電解質平衡異常を起こす傾向がある肝硬変患者には危険で、同様

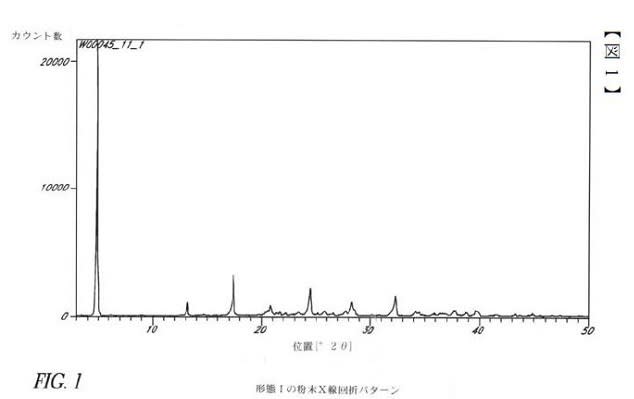

に、特定の塩は浸透圧が高く溶液高張性である。従って、結晶形態のL-オルニチンフェニルアセテ

ートを含む組成物はL-オルニチンとフェニル酢酸との塩であって、好ましくは、約6.0°、13.

9°、14.8°、17.1°、17.8°及び24.1°2θからなる群から選択される少なくとも3

つの特性ピークを含む粉末X線回折パターンを示す(下図1)体液過剰及び電解質平衡異常を伴う肝

性脳症等の治療で、有効成分のL-オルニチンの特定の塩(例:ナトリウム)の摂取に起因する腹水、

体液過剰、電解質平衡異常等の副作用を回避することができる、L-オルニチンとフェニル酢酸との

塩の調製方法、並びにこの塩を含有する医薬組成物が提案されている。このように、オルニチンの使

用に際しては必要/十分なる配慮を前提とする。

ところで、オルニチン (ornithine、略称 Orn) は、アミノ酸の1種で、尿素回路――ほとんどの脊椎動

物に見られる代謝回路のひとつ。肝臓細胞のミトコンドリアと細胞質において発現し、アンモニアか

ら尿素を生成する[1]。最初に発見された代謝回路であり、1932年にハンス・クレブスとクルツ・ヘ

ンゼライトによって発見された(クレブスのクエン酸回路は1937年に発見)――を構成する物質の1

つ。アルギニンの分解によって生成する。また、オルニチンは成長ホルモン誘導体であり、同じアミ

ノ酸の一種のアルギニンとともに、サプリメントに配合されている。本題とはそれるが、オルニチン

はシリコンなどの半導体製造のエッチング溶液の組成物質としての用途もあるが、同様に金属エッチ

ング溶液の微量の遊離酸濃度測定方法の開発にクエン酸回路からヒントを得ているが、奇しくも、尿

素回路 vs.クエン酸回路という点で記憶に残る。

※ The Effect of L-Ornithine on the Phosphorylation of mTORC1 Downstream Targets in Rat Liver, Prev Nutr

Food Sci. 2015 Dec; 20(4): 238–245. Published online 2015 Dec 31. doi: 10.3746/pnf、PMC

● オルニチンはブイヤベースにして摂るべし

「しじみ汁」についても、過去ブログでも「瀬田しじみスープ商品開発考」で小考しているが、オル

ニチンとしての効用を考える、もっとバラエティに富んだレシピ開発が必要だろうと考える。そこで

思いつくのが「海鮮鍋」、まさか「瀬田蜆蜆鍋」と銘打つとなると、ムール貝ほどのサイズであれば

「オール殻つきムール貝鍋」(スープ鍋というより蒸し鍋といった方がよいだろうか)なら絵になる

だろうが、瀬田蜆なら剥き身(-4℃で保存し、再び常温に戻すと、オルニチンが増加するという研

究結果があるというが)を入れて鍋にするの正解のように思うがどうだろう。レシピとしては味噌汁

(日本の漁師鍋と言い換えた方が良いだろう)か定番だろう。が、何かもっと工夫が欲しい。剥き身

をタップリと使った西洋海鮮スープ鍋/寄せ鍋、フランスでいう「ブイヤベース」、イタリアでいう

「アクアパッツァ」、チリ、ペールでいう「ソパデマリスコス」(「セビーチェ」はマリネ)。ブイ

ヤベース( bouillabaiss])は、地元の魚貝類を香味野菜で煮込む、フランスの寄せ鍋料理。南フラン

スのプロヴァンス地方、地中海沿岸地域の代表的な海鮮料理。マルセイユの名物。原型は付近の漁師

が見た目が悪かったり、毒針があって危険などの理由で商品価値のない魚を自家消費するため、大鍋

で塩と煮るだけの料理で、17世紀に新大陸からトマトが伝来すると食材に取り入れられ、また19

世紀にマルセイユが観光地化すると、多数のレストランが地元料理のブイヤベースを目玉料理にして

料理法が発展今日に至る。また、アクアパッツァ(Acqua pazza:魚のアックア・パッツァ風)は、魚介

類をトマトと水にオリーブ・オイルなどとともに煮込んだカンパニア州の料理。

最後に、ソパデマリスコス(Sopa de Mariscos)は、塩のみのスープで、これにトマトやサフランが入ればブイヤ

ベースだが、濃厚な潮汁。魚介類のスープ。魚(pescados)のスープとして、ソパ・デ・ペスカードス

ということもる。トマトを加えたり、サフラン風味にしたり、ポタージュ風にとろみをつけたり、色

々なタイプがある(下図:❶トマト、タマネギとニンニクをみじん切り 。❷大鍋に油を加熱し撹拌し、

高い熱で4分間タマネギをソテー。❸トマトが柔らかくなるまで3分間トマトとニンニク、ソテー、

水2リットル、エビ粉を追加。❹ニンジン、ジャガイモを小さなキューブに切る。緑豆、エンドウ豆

と一緒に鍋に入れる。❺野菜、魚、エビ、 タコ 、ムール貝とイカをいれ15分煮込む。❻火を消し

鍋から取り分ける。 コリアンダー、タマネギ、レモンとビスク(クリームベースの滑らかで濃厚な味

わいのフランスのスープ。本来はをベース。ロブスター、カニ、エビ、ザニガニ等の甲殻類の裏ごし

クーリを用いる。

滋賀県は海はないが、内陸部でも、大きく回遊する魚でなければ、内陸部養殖可能であることを前提

として、魚は、鮎、イワナ、ヤマメ、アマゴ、ニジマス、ビワマス、ナマズ、シジミ、モルダール(

物流)を考えれば、若狭、伊勢湾、大阪湾などの魚介類、エビ、タコ、沢ガニ、フエフキダイ、イカ、

アサリ、サザエ、ムール貝、アワビ、各種海藻など近場の府県で獲れたもの使用。野菜類は、県内で

十分に間に合うだろう。ここに椎茸、アスパラガス、トマト、香草、魚介以外にパンチェスタ、チー

ズ、ヨーグルト、タマゴ、タイ、台湾、韓国ベースのスープへのアレンジも可能。鍋、食器類、信楽、

伊賀上野、長浜、湖東焼き等々地元産品であらかたまかなえるだろう。メインはあくまでも、瀬田シ

ジミの剥き身。後は、湖国産ワイン、湖国産ライスワイン、湖国産リキュール、湖国産ビールを揃え

れば、世界で初めての「ブイヤベース専門のレストランテ」が誕生する(なんで、フランスとイタリ

アがごちゃ混ぜなんや、まぁ、なんでもいいやん、サンセットをみながら「君の瞳に乾杯」というこ

とや)。

● 今夜のアラカルト

● 今夜のアラカルト

Grilled baby snapper with sauce Antiboise:アンチボシスソース仕立てのアスパラとフエフキ鯛グリル

※ アンチボイス:トマトとオリーブオイルで揚げたニンニクで作る。その後、ケーパーとブラック

オリーブを加え、オイルにバルサミコの数滴振りかける。

読書録:村上春樹著『騎士団長殺し 第Ⅱ部 遷ろうメタファー編』

33. 目に見えないものと同じくらい、目に見えるものが好きだ

日曜日もきれいに晴れ上がった一目になった。風らしい風もなく、秋の太陽が様々な色合いに

染まった山間の樹木の葉を美しく輝かせていた。胸の白い小さな鳥たちが彼から彼へと飛び回っ

て、赤い本の実を器用についばんでいた。私はテラスに腰を下ろして、そんな光景を飽きること

なく眺めていた。自然の美しさは金持ちにも貧しき者にも分け隔てなく公平に提供される。時間

と同じだ……いや、時間はそうではないかもしれない。裕福な人々は時間を余分に金で買ってい

るのかもしれない。

とても正確に十時に、明るいブルーのトヨタ・プリウスが坂を上ってやってきた。秋川笙子は

ベージュのタートルネックの薄いセーターに、談緑色のほっそりとしたコットンのパンツをはい

ていた。首には金の鎖のネックレスが控えめに光っていた。髪型はこの前と同じようにほぼ理想

的なかたちに整えられていた。髪が揺れると美しい首筋がちらりと見えた。今日はハンドバッグ

ではなく、バックスキンのショルダーバッグを肩からさげていた。靴は茶色のデッキシューズだ

った。さりげない服装だが、細部にまで気が配られている。そして彼女の胸はたしかにきれいな

かたちをしていた。姪の内部情報によれば「詰め物はない」胸であるらしい。私はその乳房に

――あくまで美的な意昧合いにおいてではあるけれど――少し心を惹かれた。

秋川まりえは色の槌せたストレートのブルージーンズに、白いコンバースのスニーカーという

この前とはがらりと違うカジュアルなかっこうだった。ブルージーンズにはところどころ穴があ

いていた(もちろん意図的に注意深く開けられた穴だ)。グレーの薄手のヨットパーカを着て、

その上に本こりが着るような厚い格子柄のシャツを羽織っていた。相変わらず胸の膨らみはなか

った。そして相変わらず不機嫌そうな顔をしていた。食べかけの皿を途中で持って行かれた猫の

ような顔つきだった。

私は前と同じように台所で紅茶をいれ、それを居間に運んだ。そして私は、先週描き上げた三

枚のデッサンを二人に見せた。秋川笙子はそのデッサンを気に入ったようだった。「どれもとて

も生き生きしている。写真なんかより、ずっと本物のまりちゃんみたいに見える」

「これ、もらっていい?」と秋川まりえは私に尋ねた。

「いいよ、もちろん」と私は言った。「絵が完成したあとでね。それまではぼくにも必要になる

かもしれないから」

「そんなこと言って……、本当にいただいてもかまわないんですか?」と叔母は心配そうに私に

尋ねた。

「かまいません」と私は言った。「いったん絵を完成させてしまえば、そのあととくに使い途は

ありませんから」

「この三枚のデッサンのどれかを下絵として使うの?」とまりえが私に尋ねた。

私は首を振った。「どれも使わない。この三枚のデッサンは、言うなれば、ぼくが君を立体的

に理解するために描いたんだ。キャンバスにはまた違う君の姿を描くことになると思う」

「そのイメージみたいなのは、もう先生の頭の中に具体的にできているわけ?」

私は首を振った。「いや、まだできていないよ。これから君と二人で考える」

「立体的に私を理解する?」とまりえは言った。

「そうだよ」と私は言った。「キャンバスは物理的に見ればただの平面だけど、練はあくまで立

体的に描かれなくてはならないんだ。わかるかな?」

まりえはむずかしい顔をした。「立体的」という言葉から、たぶん自分の胸の膨らみのことを

考えているのだろうと私は想像した。事実、彼女は薄いセーターの下できれいなかたちに盛り上

がった叔母の胸にちらりと目をやってから、私の顔を見た。

「どうしたらそんなにうまく練が描けるようになるの?」

「デッサンのこと?」

秋川まりえは肯いた。「デッサンとか、クロッキーとか」

「練習だよ。練習しているうちにだんだんうまくなっていく」

「でもどれだけ練習してもうまくならない人もたくさんいると思う」

彼女の言うとおりだ。私は美大に通っていたが、どれだけ練習してもさっぱり絵がうまくなら

ない練友たちを山ほど見てきた。どうあがいても、人はもって生まれたものに大きく左右される。

でもそんなことを言い出したら、話の収拾がつかなくなる。

「でもだからといって練習しなくてもいいということにはならない。練習をしなければうまく外

に出てこない才能や資質も、ちゃんとあるんだよ」

秋川笙子は私の言葉に強く肯いた。秋川まりえはちょっと唇を斜めに傾けただけだった。ほん

とにそうかしら、という風に。

「君は絵がうまくなりたいんだね?」と私はまりえに尋ねた。

まりえは肯いた。「目に見えるものが好きなの。目に見えないものと同じくらい」

私はまりえの目を見た。その目は何かしら特別な種類の光を浮かべていた。彼女が具体的に何

を言おうとしているのか、今ひとつつかみかねた。でも私は彼女の口にしたことより、むしろそ

の目の奥にある光に興味を惹かれた。

「ずいぷんと不思議な意見ね」と秋川笙子が言った。「なんだか謎かけみたい」

まりえはそれには返事をせず、黙って自分の手を見ていた。少しあとに彼女が顔を上げたとき、

その目からはもう特別な光が消えていた。それは一瞬のことだったのだ。

私と秋川まりえはスタジオに入った。秋川笙子はバッグから先週と同じ――見かけからしてた

ぶん同じだと思う――厚い文庫本を取りだし、ソフアにもたれてすぐに読み始めた。どうやらそ

の本に夢中になっているようだった。どういう種類の本なのか、私には前回にも増して興味があ

ったが、題名を尋ねるのはやはり差し控えた。

まりえと私は先週と同じように、ニメートルほどの距離を隔てて向き合った。先週との違いは、

私の前にキャンバスを載せたイーゼルが置かれていることだった。しかしまだ絵筆と絵の具は手

にしていない。私はまりえと空白のキャンバスとを代わりばんこに見ていた。そしてどのように

彼女の姿をキャンバスの上に「立体的に」移し替えていけばいいのか、思いを巡らせた。そこに

はある種の「物語」が必要とされていた。ただ相手の要かたちをそのまま絵にすればいいという

ものではない。それだけでは作品にはならない。ただのよくできた似顔絵で終わってしまうかも

しれない。そこに揺かれるべき物語を見出すこと、それが私にとっての大事な出発点になる。

私はスツールの上から、食堂椅子に座った秋川まりえの顔を長いあいだ見つめていたが、彼女

は視線をそらせなかった。ほとんど瞬きもせず、私の目をまっすぐ見返していた。挑戦的なまな

ざしというのではないのだが、そこには「ここからはあとに引かない」という決意のようなもの

がうかがえた。人形を思わせる端正な見かけのせいで人は間違った印象を抱きがちだが、実際に

は芯の強い性格の子なのだ。自分のやり方を揺らぎなく特っている。一本まっすぐな絵をいった

ん引いたら、簡単には曲げない。

よく見ると、秋川まりえの目にはどこか免色の目を想わせるものがあった。以前にも感じたこ

とだが、その共通性に私はあらためて驚かされた。そこには「瞬間凍結された炎」とでも表現し

たくなる不思議な輝きがあった。熱気を含んでいるのと同時に、どこまでも冷静な輝きだった。

内部にそれ自体の光源を特つ特殊な宝石を想起させる。そこでは外に向かう率直な求めの力と、

完結に向かう内向きの力が鋭くせめぎ合っていた。

でもそう感じるのは、秋川まりえはひょっとしたら自分の血を分けた娘かもしれないという。

免色の打ち明け話を前もって聞かされているせいかもしれない。その伏線があるために、私は二

人のあいだに何かしら呼応するものを見いだそうと、無意識に努めてしまうのかもしれない。

いずれにせよこの目の輝きの特殊さを、両面に描き込まなくてはならない。秋川まりえの表贋

に出てこない才能や資質も、ちゃんとあるんだよ」

秋川笙子は私の言葉に強く肯いた。秋川まりえはちょっと唇を斜めに傾けただけだった。ほん

とにそうかしら、という風に。

「君は絵がうまくなりたいんだね?」と私はまりえに尋ねた。

まりえは肯いた。「目に見えるものが好きなの。目に見えないものと同じくらい」

私はまりえの目を見た。その目は何かしら特別な種類の光を浮かべていた。彼女が具体的に何

を言おうとしているのか、今ひとつつかみかねた。でも私は彼女の目にしたことより、むしろそ

の目の奥にある光に興味を惹かれた。

「ずいぷんと不思議な意見ね」と秋川笙子が言った。「なんだか謎かけみたい」

まりえはそれには返事をせず、黙って自分の于を見ていた。少しあとに彼女が顔を上げたとき、

その目からはもう特別な光が消えていた。それは一瞬のことだったのだ。

私と秋川まりえはスタジオに入った。秋川笙子はバッグから先週と同じ――見かけからしてた

ぷん同じだと思う――厚い文庫本を取りだし、ソフアにもたれてすぐに読み始めた。どうやらそ

の本に夢中になっているようだった。どういう種類の本なのか、私には前回にも増して興味があ

ったが、題名を尋ねるのはやはり差し控えた。

まりえと私は先週と同じように、ニメートルほどの距離を隔てて向き合った。先週との違いは

私の前にキャンバスを載せたイーゼルが置かれていることだった。しかしまだ絵筆と絵の具は手

にしていない。私はまりえと空白のキャンバスとを代わりばんこに見ていた。そしてどのように

彼女の姿をキャンバスの上に「立体的に」移し替えていけばいいのか、思いを巡らせた。そこに

はある種の「物語」が必要とされていた。ただ相手の姿かたちをそのまま絵にすればいいという

ものではない。それだけでは作品にはならない。ただのよくできた似顔絵で終わってしまうかも

しれない。そこに揺かれるべき物語を見出すこと、それが私にとっての大事な出発点になる。

私はスツールの上から、食堂椅子に座った秋川まりえの顔を長いあいだ見つめていたが、彼女

は視線をそらせなかった。ほとんど瞬きもせず、私の目をまっすぐ見返していた。挑戦的なまな

ざしというのではないのだが、そこには「ここからはあとに引かない」という決意のようなもの

がうかがえた。人形を思わせる端正な見かけのせいで人は間違った印象を抱きがちだが、実際に

は芯の強い性格の子なのだ。自分のやり方を揺らぎなく特っている。∵不まっすぐな絵をいった

ん引いたら、簡単には曲げない。

よく見ると、秋川まりえの目にはどこか免色の目を想わせるものがあった。以前にも感じたこ

とだが、その共通性に私はあらためて驚かされた。そこには「瞬間凍結された炎」とでも表現し

たくなる不思議な輝きがあった。熱気を含んでいるのと同時に、どこまでも冷静な輝きだった。

内部にそれ自体の光源を特つ特殊な宝石を想起させる。そこでは外に向かう率直な求めの力と、

完結に向かう内向きの力が鋭くせめぎ合っていた。

でもそう感じるのは、秋川まりえはひょっとしたら自分の血を分けた娘かもしれないという、

免色の打ち明け話を前もって聞かされているせいかもしれない。その伏線かおるために、私は二

人のあいだに何かしら呼応するものを見いだそうと、無意識に努めてしまうのかもしれない。

いずれにせよこの目の輝きの特殊さを、画面に描き込まなくてはならない。秋川まりえの表情

の核心をなす要素として。彼女の顔の端正な見かけを貫き揺さぶるものとして。しかしそれを圃

面に描き込むための文脈を、私はまだ見出すことができなかった。下手に描けばそれはただの冷

ややかな宝石としか見えないだろう。その奥にある熱源がどこから生まれてきたのか、そしてど

こに行こうとしているのか。私はそれを知らなくてはならなかった。

Portrait of Woman in Blue

Portrait of Woman in Blue

十五分ばかり彼女の顔とキャンバスを交互に睨んでから、私はあきらめた。そしてイーゼルを

脇に押しやり、ゆっくり何度か深呼吸した。

「何か話をしよう」と私は言った。

「いいよ」とまりえは言った。「どんな話?」

「君のことをもう少し知りたいな。もしよかったら」

「たとえば?」

「そうだな、君のお父さんはどんな人なんだろう?」

まりえは小さく唇を歪めた。「お父さんのことはよくわからない」

「あまり話をしたりしないの?」

「顔を合わせることもそんなにないから」

「お父さんの仕事が忙しいからかな?」

「仕事のことはよく知らない」とまりえは言った。「でもたぶんわたしのことにそんなに興味が

ないんだと思う」

「興味がない?」

「だからずっと叔母さんにまかせきりにしているのよ」

私はそれについてはとくに意見を述べなかった。

「じやあ、お母さんのことは覚えている? たしか君が六識のときに亡くなったんだよね?」

「お母さんのことは、なんだかまだらにしか思い出せない」

「どんな風にまだらに?」

「すごくあっという間に、お母さんはわたしの前から消えてしまった。そして人が死ぬというの

がどういうことなのか、そのときのわたしには理解できていなかった。だからお母さんはただい

なくなったとしか思えなかった。煙がどこかのすきまに吸い込まれるみたいに」

まりえは少し沈黙してから、話を続けた。

「そのいなくなり方があまりにも急だったから、そこにあるリクツがうまく呑み込めなかったか

ら、お母さんが死んだ前後のことが、わたしにはうまく思い出せないの」

「そのとき君はとても混乱していた」

「お母さんがいたときの時間と、いなくなってからの時間とが、高い壁みたいなので二つにヘダ

てられている。その二つがうまくつながらない」、彼女はしばらく黙って唇を噛んでいた。「そ

ういうのってわかる?」

「たぶんわかるような気はする」と私は言った。「ぼくの妹が十二識で死んだことは前に話した

よね?」

まりえは肯いた。

「妹は生まれつき心臓の弁に欠陥があったんだ。大きな手術をして、うまくいったはずだったん

だけど、なぜか問題が残った。いねば体内に爆弾を抱えて生きているようなものだった。だから

家族はみんな日頃から、最悪の場合をある程度は覚悟していた。つまり君のお母さんがスズメバ

チに刺されて亡くなったみたいに、まったくの青天の言言というわけじゃなかった」

「せいてんの……」

「青天の宣言」と私は言った。「晴れた日に突然雷鳴がとどろくことだよ。予想もしなかったこ

とが出し抜けに起こること」

「せいてんのヘキレキ」と彼女は言った。「どんな宇を書くの?」

「セイテンは青い天。ヘキレキという宇はむずかしくて、ぼくにも書けない。書いたこともない。

もし知りたければ、うちに帰って辞書で調べてみるといいよ」

「せいてんのヘキレキ」と彼女はもう一度繰り返した。その言葉は彼女の頭の中の抽斗にしまい

込まれたようだった。

「とにかくそれはある程度予想できたことだった。でも実際に妹が突然の発作に襲われて、その

日のうちに死んでしまったときには、目頃からの覚悟なんて何の役にも立だなかった。ぼくは文

字通り立ちすくんでしまった。ぼくだけじゃなくて家族全員が同じだった」

「その前とあととでは、先生の中でいろんなことが変わってしまった?」

「うん、その前とあととでは、ぼくの中でもぼくの外でも、いろんなものごとがすっかり変わっ

てしまった。時間の流れ方が違ったものになってしまった。そして君が言うように、その二つを

うまくつなげることができない」

まりえは十秒ばかりじっと私の顔を見ていた。そして言った。「妹さんは先生にとってとても

犬事なヒトだったのね?」

私は肯いた。こつん、とても大事なヒトだった」

秋川まりえはうつむいて何かを深く考えていた。それから顔を上げて言った。

「そんなように記憶がヘダてられてしまっているせいで、わたしにはお母さんのことがうまく思

い出せないの。どんなひとだったか、どんな顔をしていたか、どんなことをわたしに言ったか。

お父さんもあまりお母さんのことを話してくれないし」

私が秋川まりえの母親について知っていることといえば、免色が微に入り細にわたって語って

くれた、免色と彼女との最後の性行為の様子くらいだった。彼のオフィスのソファの上で行われ

た――そこで秋川まりえの受胎がおこなわれたのかもしれない――激しいセックスのことだ。し

かしもちろんそんな話をするわけにはいかない。

「でもお母さんのこと、何か少しは覚えているんじゃないかな。六識まで一緒に暮らしたわけだ

から」

「匂いだけは」とまりえは言った。

「お母さんの休の匂い?」

「そうじゃなくて、雨の匂い」

「雨の匂い?」

「そのとき、雨が降っていたの。雨粒が地面に当たる音が聞こえるくらいはげしい雨。でもお母

さんは傘をささないで外を歩いていた。わたしも手をつないで、いっしょに雨の中を歩いていた。

季節は夏だったと思う」

「夏の夕立のようなものかな?」

「たぶん。太陽にやかれたアスファルトが雨に打たれたときの匂いがしていたから。その匂いを

わたしは覚えている。そこは山の上の展望台のようなところだった。そしてお母さんは歌をうた

っていた」

「どんな歌?」

「メロディーは思い出せない。でも歌詞は覚えている。川の向こう側には広い縁の野原が広がっ

ていて、そちらにはそっくりきれいに日が照っていて、でもこちら側にはずっと長く雨が降って

いて……というような歌だった。ねえ、先生はそんな歌って耳にしたことがある?」

私にはそんな歌を耳にした記憶はなかった。「聴いたことはないと思うな」

秋川まりえは小さな屑をすくめるような動作をした。「これまでいろんな人に尋ねてみたんだ

けど、誰もそんな歌は聴いたことがない。どうしてかな? それはわたしが頭の中でかってにつ

くった歌なのかしら?」

「それともお母さんがその場でこしらえた歌なのかもしれないよ。君のために」

まりえは私の顔を見上げて微笑んだ。「そんなふうに考えたことはなかったけど、でももしそ

うだとしたら、それってなんだか素敵よね」

彼女が微笑みを浮かべるのを目にしたのは、たぶんそのときが初めてだった。まるで厚い雲が

割れて、一筋の陽光がそこからこぼれ、土地の選ばれた特別な区画を鮮やかに照らし出すような、

そんな微笑みだった。

私はまりえに尋ねた。「その場所にもうコ伎行ったら、ここだったって君は思い出せるかな?

その山の上の展望台みたいなところに行ったら?」

「たぶん」とまりえは言った。「それほど自信はないけれど、たぶん」

「そういう風景をひとつ自分の中に持っていられるというのは、素敵なことだよ」と私は言った。

まりえはただ肯いた。

第Ⅱ部に入る。サイキック、異能者、エスパー、超能力、スーパーナチュラルという言葉が頭にこび

りつく思いにかられる。さて、今夜から春樹ワールドに再突入だ。

この項つづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます