【非接触型独立系電子デバイス市場の創成】

トヨタ自動車は、プラグイン・ハイブリッド車(PHEV)や電気自動車(EV)など電気

を使う車両向けの非接触充電システムを開発し、2014年2月下旬から愛知県内で実証

実験を開始(非接触充電システムの実用化に向けた技術開発に反映させる計画)とい

う。同県に住むPHEVの所有者の自宅などで3台の車両を使い、当面は実証実験を1年

間続けるという。これにより、充電システムの満足度や利便性、駐車の位置ズレ量の

分布、充電頻度などを検証する。新しい充電システムの充電方式は磁界共鳴方式。地

面に設置したコイル(送電側コイル)と車両に搭載したコイル(受電側コイル)の両

コイル間における磁界の共鳴現象を利用して車両側に電力を供給する。電磁波による

周辺機器などへの影響を抑制するとともに、送電側コイルは車両の乗り上げに耐えら

れる構造とするなど、実用化を視野に入れた設計を施した。加えて、最適な車両の位

置合わせをガイドするために、駐車場に設置した送電側コイルの位置をナビ画面に表

示する駐車支援機能も盛り込んだ。使用周波数は85kHzで、入力電圧は交流(AC)200V。

充電電力は2kWで、充電時間は約90分という。ところで、昨夜の『爆発する技術革新』

の「世界初、柔らかいワイヤレス有機センサーシステム」でも紹介した有機デバイス

だけで構成されるワイヤレスセンサーシステムと共通するところがあり、グリッド(

送電線網)があれば、それを、電源(電線に巻付ける等)どして非接触で独立型電子

デバイスが配置できるわけで、例えば埋設してる上下水道・通信網・電力網などのイ

ンフラ定点測定や圧電素子などで異常警報発令(地震予知)システムなど敷設配置で

きる。 つまりは、非接触型独立系電子デバイス市場が誕生するというわけだ。

【小水力発電現在進行形】

「神の水」と尊ばれた湧き水で動かす小水力発電の点灯式が、甲賀市土山町の史跡「

御場泉(おんばせん)」であり、事業を主導した大野地域自治振興会のメンバーらが

参加した。振興会は「伝説の地を新たな形で残したい」と意気込んでいる。御場泉は

国道1号近くの雑木林の斜面下にひっそりとある湧き水。諸国巡行でこの地に滞在し

た倭姫命(やまとひめのみこと)の飲用に、湧水が献上されたという伝説がある。地

域の歴史散策のポイントの一つになっていたが、周囲は竹が生い茂り荒れた状態だっ

た。再生可能エネルギーへの関心の高まりもあり、振興会の産業振興部会が中心とな

って小水力発電と合わせた整備を企画した。昨年十一月に着工し、作業にのべ百人以

上が参加した。竹やぶや雑草を刈り取り、湧き水に下る階段を整えた。泉は石積みで

囲い、水を導くU字溝を整備し、発電機一基を設置。事業費は約三十七万円で、半分

は再エネを地域に導入するための市の補助金を使ったが、一基で得られる電力量は数

ワットと少なく、当面は泉を照らすLED灯に使われる。発電機の増設や、散策に訪

れる人のための看板の設置も検討しているという。興味を惹いたの小水力発電という

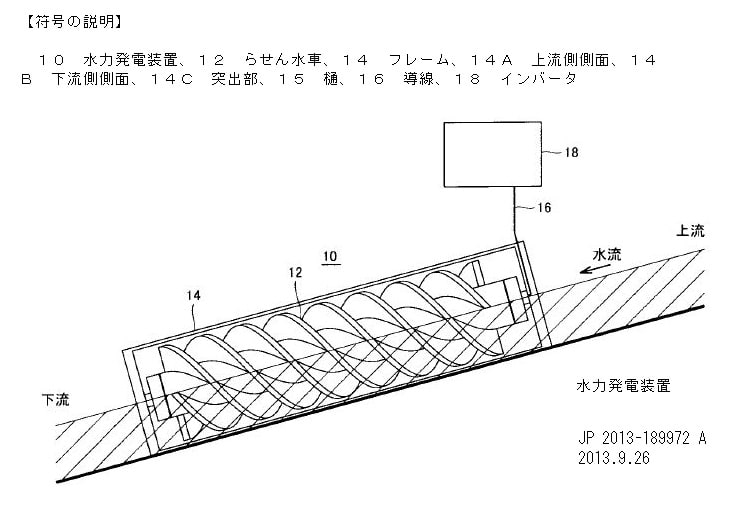

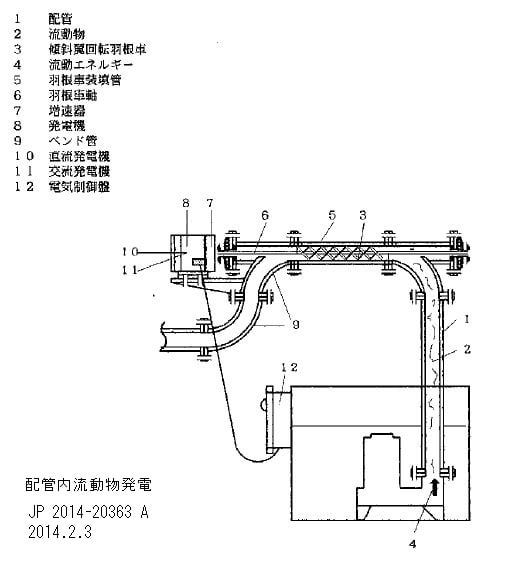

だが日本の技術レベルがどのようになっているのか調べてみた。下図はその発電機装

置であろう 岐阜県の角野製作所の「緊急時用モバイル電源装置」の新規考案である。

その下の図は同形式の水力発電装置の新規考案、またその下の図は、配管流体を利用

した発電装置の新規考案である。

このニュースに触発されただけでなく、以前から小水力発電に興味があったが、もっ

とコンパクトな発電装置、簡単にいうと圧電素子のような電子デバイスを応用した発

電装置に興味を持っていたが、金沢大学の研究グループから下図のような振動を利用

した発電装置、特に、磁歪材料を使用した発電装置の提案がなされている。これは、

発電装置10は、磁歪材料で構成された磁歪棒118を有する発電素子100と、発

電素子100の一端に設けられた弾性線130と、弾性線130に設けられた複数の

錘140とを備え、発電素子100の他端が固定され、複数の共振周波数で振動する

ことにより発電することで、幅広い周波数領域の振動に対応して振動できる発電装置

というもの。これを応用すれば回転運動だけでなく、振動・揺動運動にも対応でき、

小水力、小風力、潮力、波動などの幅広い発電方式に対応できる。例えば、高速道路

や工場の振動も原理的に電力変換できる。つまり、小さな電力変換デバイスを数多く

最適配置することで膨大な出力も得ることが可能であり、これこそがデジタル革命渦

論の基本特性を応用展開させるものだと信じている?!というわけだ。

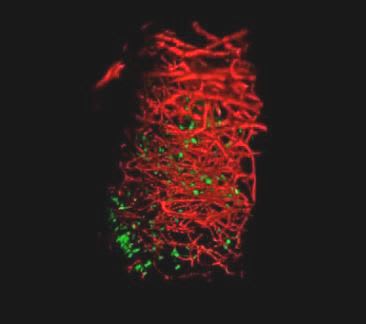

X-Y images of mouse neural network

X-Y images of mouse neural network

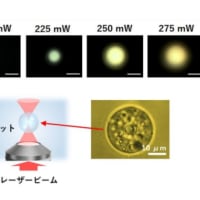

【透明化と画像化】

随分前のことになるが(2011年08月30日)、理化学研究所の宮脇敦史らの研究グルー

プが生体試料を透明化する水溶性試薬「Scale」を開発、試料を傷つけることなく表面

から数ミリメートルの深部を高精細に観察することができる技術を確立している。テ

レビを見ていたら『テレビ未来遺産 生命38億年スペシャル最新脳科学』というタ

イトルだった思うが、複雑な3次元の神経回路を可視化して神経細胞同士の連絡を網

羅的に調べ再構築する「コネクトミクス(プロジェクト)」が世界中で進み、生体深

部を観察する手法として、光の散乱を取り除く透明化技術がいくつか開発されきたが、

蛍光シグナル消失の欠点を補う、透明化した試料で蛍光シグナルを生体深部まで観察

できる技術、その画像の鮮明さに驚いた。ノーベル化学賞の下村脩博士のオワンクラ

ゲの研究がこんな形で展開しているのかと二度驚くことなる(特開2011-036262 蛍光蛋

白質)。つまり、吉本隆明が想定した無形物と無形物が交換される、クールな第4次産

業の高度化が加速する時代に立ち会っていることに驚いている自分がここにいる。

※ http://www.riken.jp/pr/press/2011/20110830_3/ 生体をゼリーのように透明化

する水溶性試薬「Scale」を開発)