寒に入ったとは思えない穏やかな1日。游文舎も含め、柏崎はこの時期休館になるところが多い。そこで新潟市に出かけてみた。

まずは秋葉区のやまぼうし。舟見倹二さんの「ヒコーキに魅せられて」

ボックスアートと鉛筆画である。日露戦争時の地図を初めとする父の遺品が、小さな箱の中で強い存在感を放つ。ヒコーキは戦争の象徴でありながら、若き日の憧れでもある。その複雑な感情こそが次世代への証言として説得力を持つ。

ついで中央区のゆうむへ。写真は本間恵子さんの、繊細にしてちくちくと心に刺さるような作品。影も魅力的。他に佐藤裕子さんの、不思議な形の染色作品。初めて見る季村江里香さんの、布や紐が荒々しい質感となった小品に惹かれた。

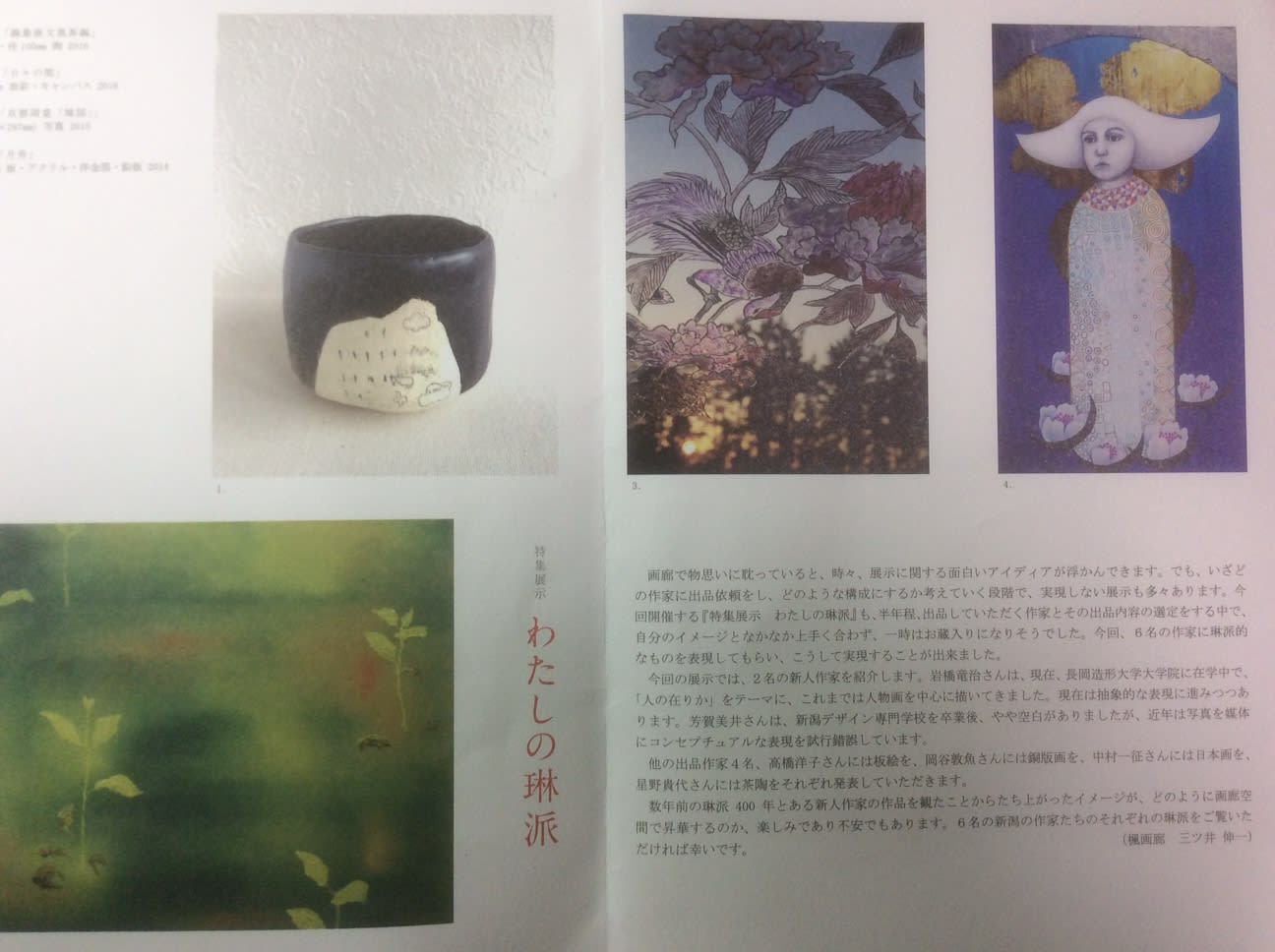

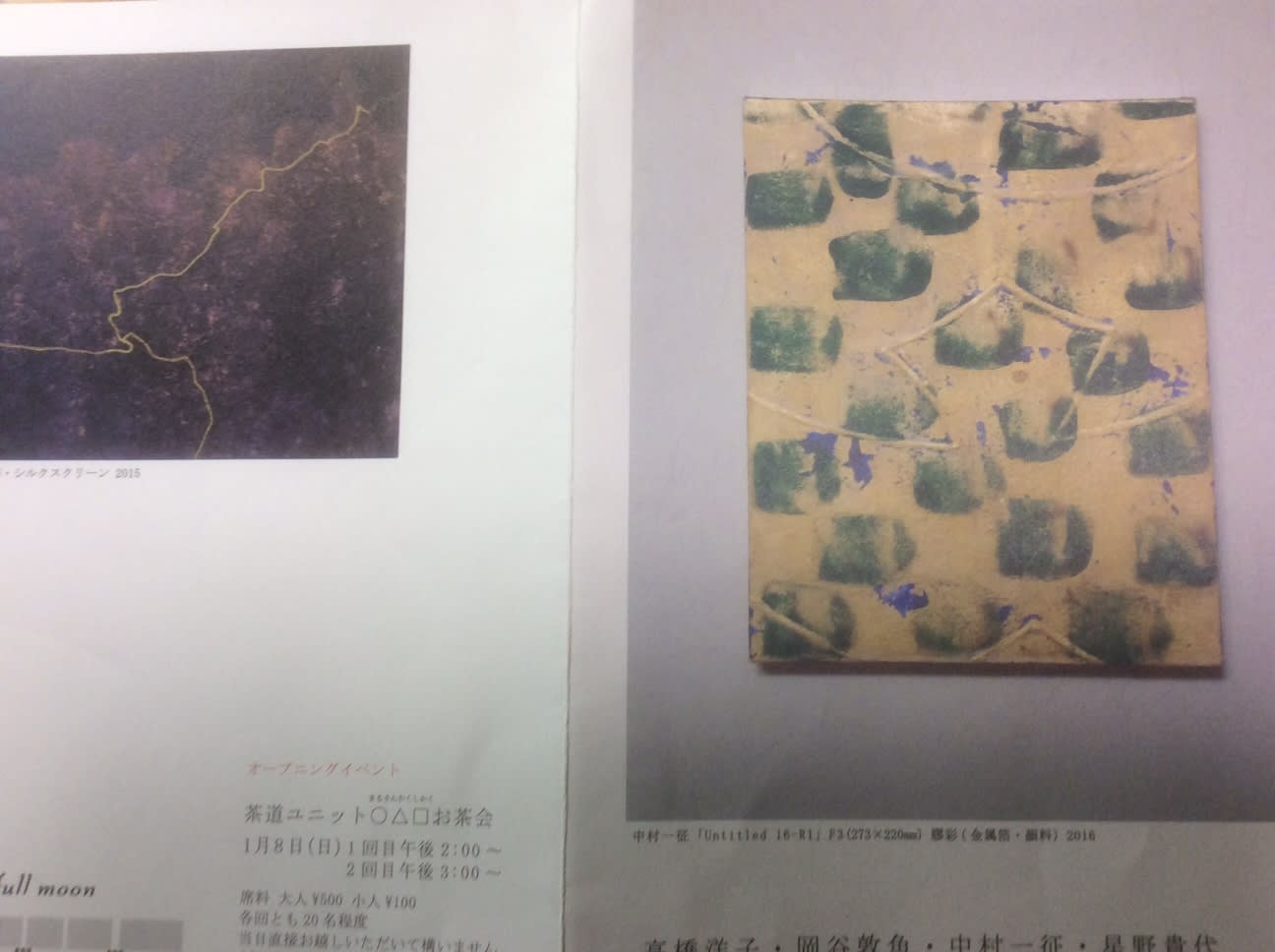

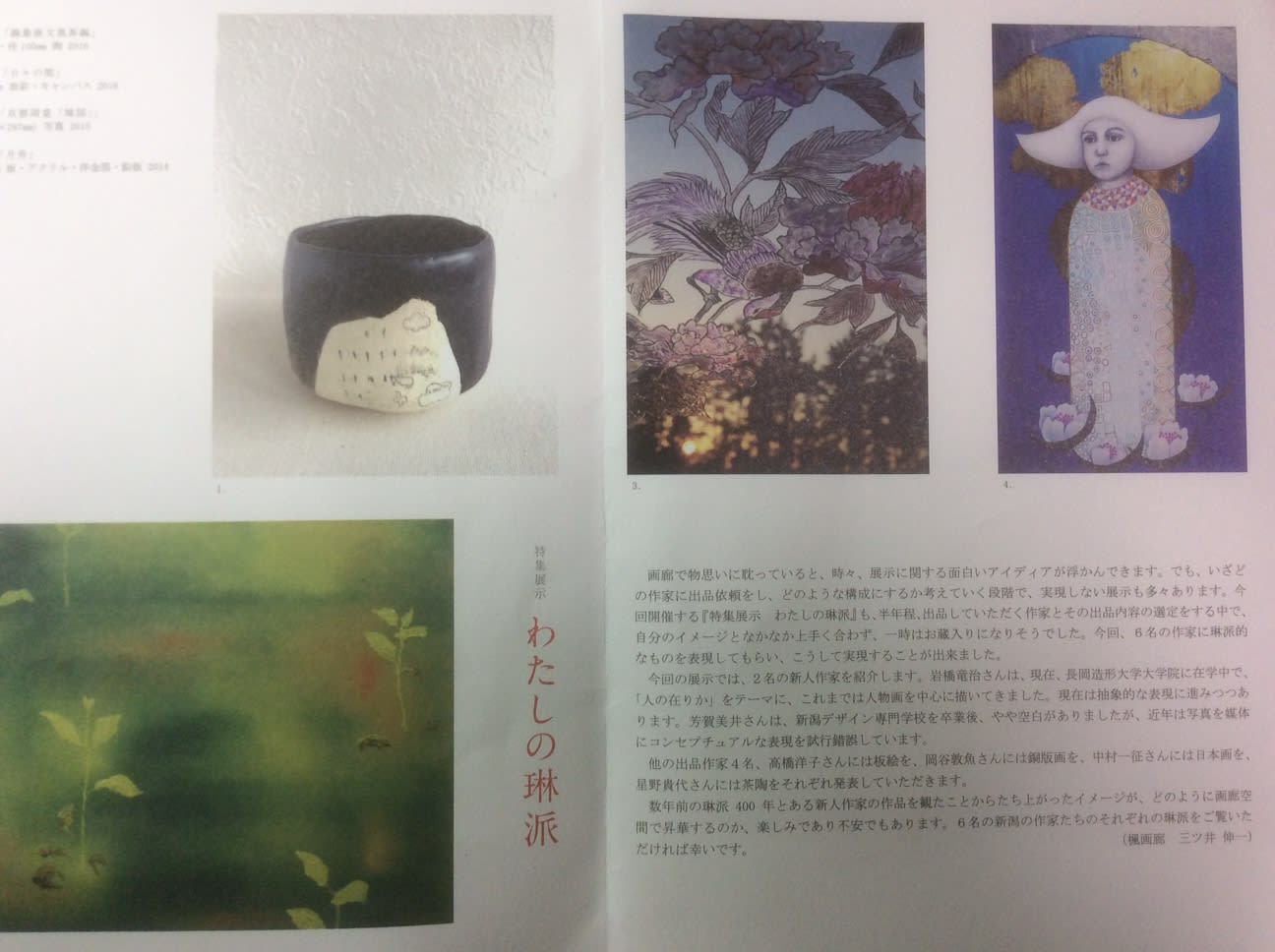

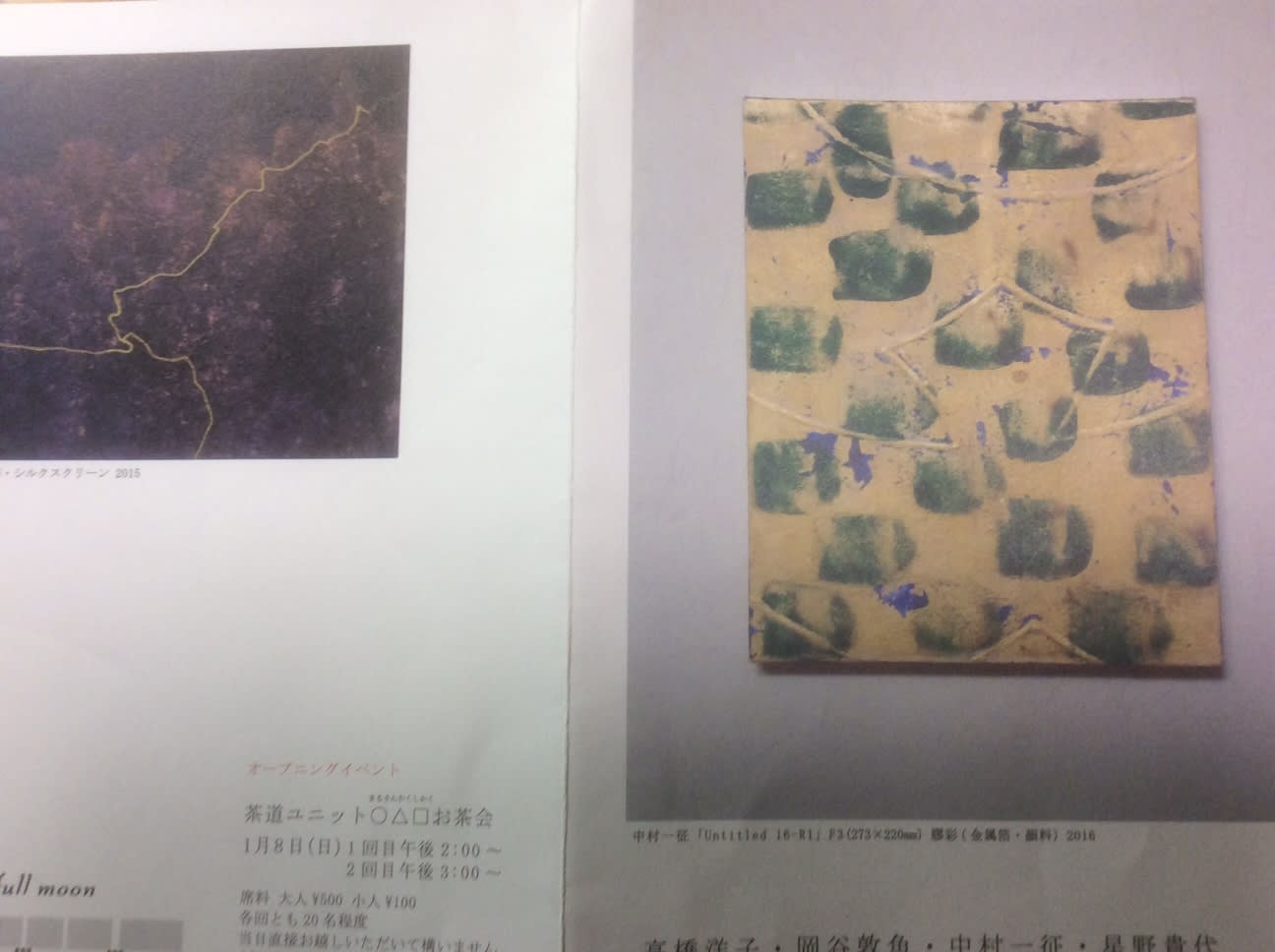

KaedeGyallery+fullmoonでは「わたしの琳派」展。手法の異なる6人の作家の、それぞれの琳派風作品。色、モチーフ、空間などとらえ方はいろいろあろうが結局改めて自分に向き合い、突き詰める―こうして新たな可能性を見せてくれている。華麗だが力強い。DMから。

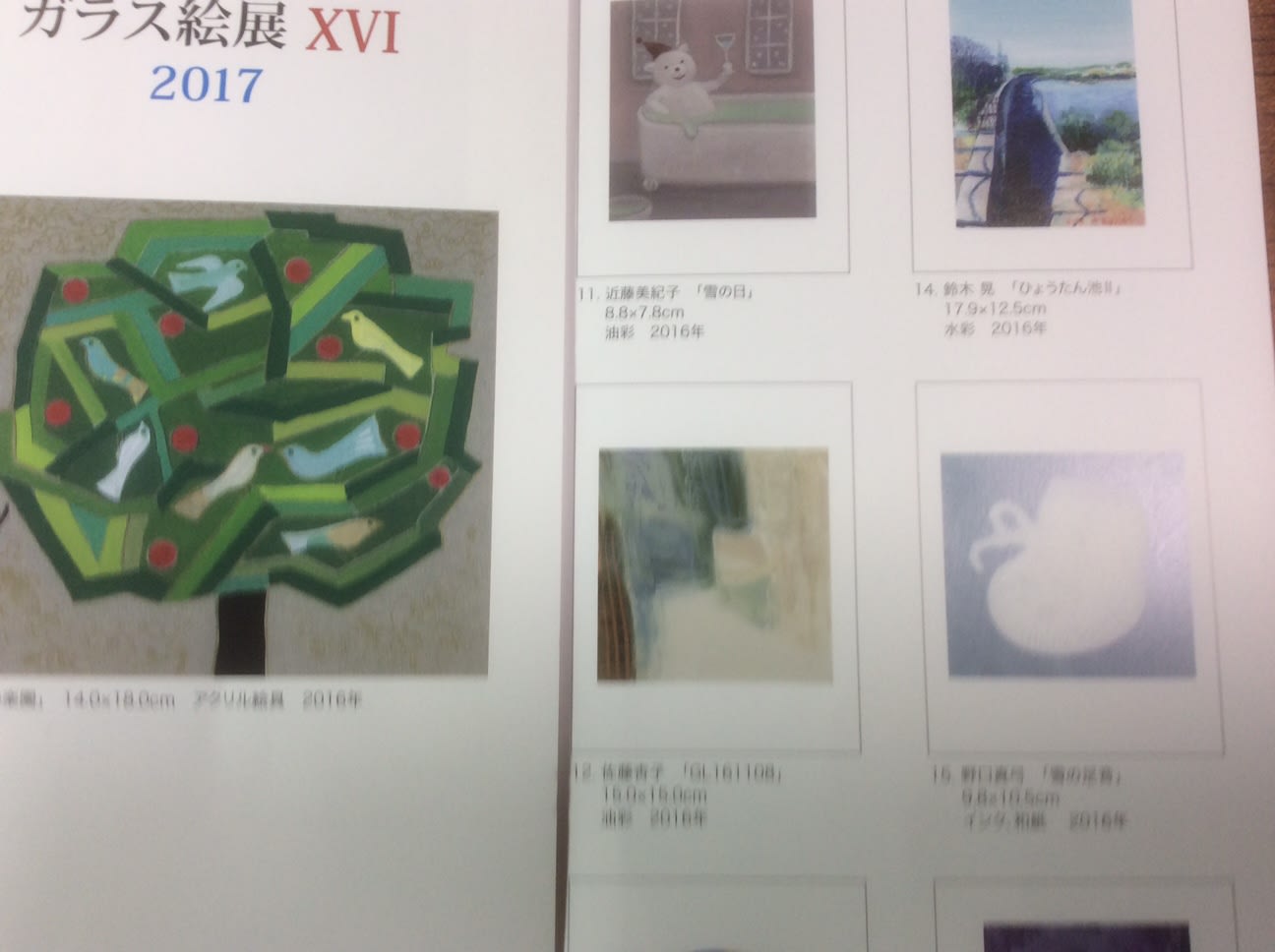

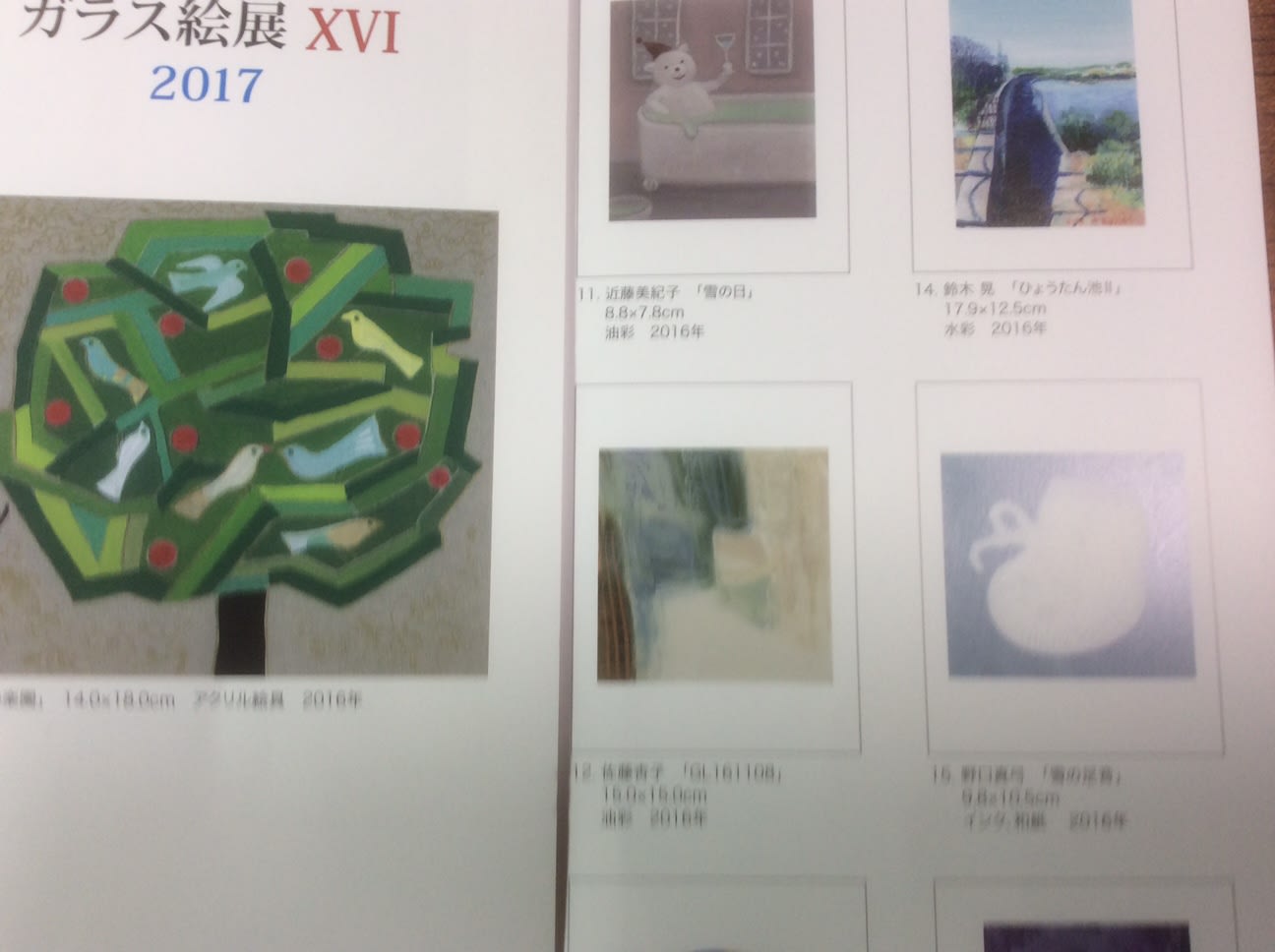

さらに羊画廊へ。「ガラス絵」展である。こちらはテーマは自由。バラエティーに富み、技法上の制約を逆手にとって、楽しさが溢れている。こちらもDMから。

游文舎は1月から3月までを、昨年の移転以来なかなか進まない書籍類の整理にあてさせていただきます。

毎週土曜日午後1時から4時は開館し、所蔵品の展示なども行います。気軽にお立ち寄りください。本年もよろしくお願いいたします。

まずは秋葉区のやまぼうし。舟見倹二さんの「ヒコーキに魅せられて」

ボックスアートと鉛筆画である。日露戦争時の地図を初めとする父の遺品が、小さな箱の中で強い存在感を放つ。ヒコーキは戦争の象徴でありながら、若き日の憧れでもある。その複雑な感情こそが次世代への証言として説得力を持つ。

ついで中央区のゆうむへ。写真は本間恵子さんの、繊細にしてちくちくと心に刺さるような作品。影も魅力的。他に佐藤裕子さんの、不思議な形の染色作品。初めて見る季村江里香さんの、布や紐が荒々しい質感となった小品に惹かれた。

KaedeGyallery+fullmoonでは「わたしの琳派」展。手法の異なる6人の作家の、それぞれの琳派風作品。色、モチーフ、空間などとらえ方はいろいろあろうが結局改めて自分に向き合い、突き詰める―こうして新たな可能性を見せてくれている。華麗だが力強い。DMから。

さらに羊画廊へ。「ガラス絵」展である。こちらはテーマは自由。バラエティーに富み、技法上の制約を逆手にとって、楽しさが溢れている。こちらもDMから。

游文舎は1月から3月までを、昨年の移転以来なかなか進まない書籍類の整理にあてさせていただきます。

毎週土曜日午後1時から4時は開館し、所蔵品の展示なども行います。気軽にお立ち寄りください。本年もよろしくお願いいたします。