思考集団プロジェクト「エチカ福島」を仲間3人で立ち上げました。

日々ブログで書いてきて思ったのは、ひとりで書いて考えるだけじゃ駄目なんだ、ということです。

行動する?

もちろんそれも大切ですが、一体何をすればいいのやら。

ただ、分からないんだけど何か考えずにはいられない。

だからブログを書いたり、友人に誘われて雑誌を作ったりはしてきた。

折に触れて友人とも酒を飲み、語り続けてもきた。

仕事(授業)においてももちろん一緒に考えている。小論文の指導でも、現代文の授業でも、問題演習の解説でも、この大震災と原発事故について考え続けてきた。

あの日以来考えてきたことの全てが、あの日に起こった出来事に繋がっていたような気もしている。

私たちの主体を飲み込み尽くして立ち現れる圧倒的な現実について考えることは、「私」という場所だけじゃ足りない。

そう考えるようになりました。

個人的なリアルだけでは決定的に足りない。

社会的なリアルの枠にも全く当てはまらない。

自然の驚異=脅威というだけでも足りない。

「私」の外部に広がる自然と人為。

それらの全てをなおも私たちが問おうとするとき、「環境」概念は重要さを増す。

だから「エチカ」なのです。

とかいって、ま、自分=自己だけではよくわからない、ってことなんですが。

「自分の外はみんな他者」、といっているだけではダメだって感触です。

それでは「文法」問題になってしまう。

この場所、この環境、この世界に立ち現れた「裂け目」を目の前にしては、もう一度共に考えることがどうしてもひつようなのではないか。

既存の共同体や、行政のリソースを全て捨てて山に穴を掘って暮らせばいいというわけにもいかないでしょう。

どこか外部から簡単に正しい答えを調達してくるわけにはいかない。

そう、だから「エチカ」なのです。

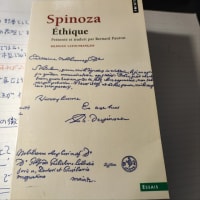

エチカは、まずはスピノザの主著の題名です。

ほとんど何が書いてあるか一読して理解するのが難しい本です。

でも、いわゆる哲学書が難解だ、というのとはちょっと違う感触がある。

國分センセはそれをOSが違う、と表現していた。

思考の前提が違う、ということか。

だがそれは、単に社会の仕組みがちがうとか、常識とかけ離れているとかいうことではない。

まあそりゃ17世紀といまじゃいろんな当たり前はちがっているでも、そういうことだけでもない。

その分かりにくさが、むしろ今、必要になっている。と感じるのです。

訳が分からないから浸っていられるということじゃない。

むしろ信じられないほど削ぎ落とされている。

とりつくしまがない、というその感じが逆に、自然と人為の「裂け目」を目の当たりにし、誰からも意味を与えてもらえないままその「裂け目」の近傍に立ち続けようとするとき、すぴの「エチカ」は、私たちの心を勇気づけてくれるのです。

削ぎ落とされているのにあっけないほど柔軟で、徹底しているのにある種の広さがある。

スピノザの「エチカ」はまだ読み始めたばかりで、多分長く読み続けていくのでしょう。

二つ目は、「公共性」です。

畏れは、実のところ倫理と接続しているのではないか、と私は漠然と感じています。完全なコントロールの元では、人は全体に思いを巡らすことはない。

人為を超えたシステムならぬシステム。

そこに「公共性」の根拠がある、というのは穿ちすぎだろうか。

これは現在の課題です。

えちかは日本語では「倫理」。

倫=ともがら

の

理=ことわり

です。

私たちがこういう中でもなお、共に生きていこうとするとき、「倫理」は徹底して参照すべきモノではないでしょうか。

そんなこんなで、イベントを立ち上げちゃいました。

始めるからには、行くところまで行って終えようと思います。

というわけで

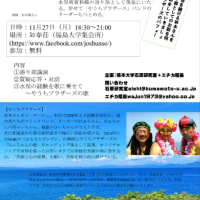

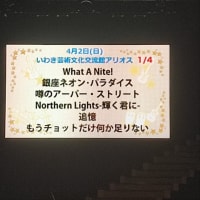

「エチカ福島」第1回セミナーのおしらせです。

日々ブログで書いてきて思ったのは、ひとりで書いて考えるだけじゃ駄目なんだ、ということです。

行動する?

もちろんそれも大切ですが、一体何をすればいいのやら。

ただ、分からないんだけど何か考えずにはいられない。

だからブログを書いたり、友人に誘われて雑誌を作ったりはしてきた。

折に触れて友人とも酒を飲み、語り続けてもきた。

仕事(授業)においてももちろん一緒に考えている。小論文の指導でも、現代文の授業でも、問題演習の解説でも、この大震災と原発事故について考え続けてきた。

あの日以来考えてきたことの全てが、あの日に起こった出来事に繋がっていたような気もしている。

私たちの主体を飲み込み尽くして立ち現れる圧倒的な現実について考えることは、「私」という場所だけじゃ足りない。

そう考えるようになりました。

個人的なリアルだけでは決定的に足りない。

社会的なリアルの枠にも全く当てはまらない。

自然の驚異=脅威というだけでも足りない。

「私」の外部に広がる自然と人為。

それらの全てをなおも私たちが問おうとするとき、「環境」概念は重要さを増す。

だから「エチカ」なのです。

とかいって、ま、自分=自己だけではよくわからない、ってことなんですが。

「自分の外はみんな他者」、といっているだけではダメだって感触です。

それでは「文法」問題になってしまう。

この場所、この環境、この世界に立ち現れた「裂け目」を目の前にしては、もう一度共に考えることがどうしてもひつようなのではないか。

既存の共同体や、行政のリソースを全て捨てて山に穴を掘って暮らせばいいというわけにもいかないでしょう。

どこか外部から簡単に正しい答えを調達してくるわけにはいかない。

そう、だから「エチカ」なのです。

エチカは、まずはスピノザの主著の題名です。

ほとんど何が書いてあるか一読して理解するのが難しい本です。

でも、いわゆる哲学書が難解だ、というのとはちょっと違う感触がある。

國分センセはそれをOSが違う、と表現していた。

思考の前提が違う、ということか。

だがそれは、単に社会の仕組みがちがうとか、常識とかけ離れているとかいうことではない。

まあそりゃ17世紀といまじゃいろんな当たり前はちがっているでも、そういうことだけでもない。

その分かりにくさが、むしろ今、必要になっている。と感じるのです。

訳が分からないから浸っていられるということじゃない。

むしろ信じられないほど削ぎ落とされている。

とりつくしまがない、というその感じが逆に、自然と人為の「裂け目」を目の当たりにし、誰からも意味を与えてもらえないままその「裂け目」の近傍に立ち続けようとするとき、すぴの「エチカ」は、私たちの心を勇気づけてくれるのです。

削ぎ落とされているのにあっけないほど柔軟で、徹底しているのにある種の広さがある。

スピノザの「エチカ」はまだ読み始めたばかりで、多分長く読み続けていくのでしょう。

二つ目は、「公共性」です。

畏れは、実のところ倫理と接続しているのではないか、と私は漠然と感じています。完全なコントロールの元では、人は全体に思いを巡らすことはない。

人為を超えたシステムならぬシステム。

そこに「公共性」の根拠がある、というのは穿ちすぎだろうか。

これは現在の課題です。

えちかは日本語では「倫理」。

倫=ともがら

の

理=ことわり

です。

私たちがこういう中でもなお、共に生きていこうとするとき、「倫理」は徹底して参照すべきモノではないでしょうか。

そんなこんなで、イベントを立ち上げちゃいました。

始めるからには、行くところまで行って終えようと思います。

というわけで

「エチカ福島」第1回セミナーのおしらせです。