現在、86才5ヶ月になるジェリー・ルイス。わたしにとってコメディ界のアイドルであり永遠のプリンス、そして尊敬する偉大な映画作家です。

「コメ旬」Vol.2 で書いたコラムでは、ジェリーの60年代の監督作がハリウッドでリメイクされるというニュースをとりあげましたが、映画より先にミュージカル化が実現しました。

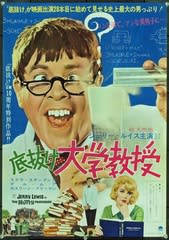

ジェリー・ルイスの1963年の監督・主演作『底抜け大学教授』が、『ナッティ・プロフェッサー・ザ・ミュージカル』となってよみがえった!7月からテネシー州ナッシュビルで上演され、大好評を博したようです。批評家のレビューもかなりの好評価らしい。

オフブロードウェイで反応をみてから、ブロードウェイ進出をねらっているところですが、ぜひ実現してほしい!ブロードウェイでの上演が決定したあかつきには、わたしも渡米を真剣に考えようかしらと思っています。

86才のジェリーみずから演出にたずさわっています。稽古中には疲労のためか、倒れて救急搬送されたというニュースも流れ、かなり心配しました。でもすぐ現場に復帰。カーテンコールにサプライズで姿をみせて、お客さんを喜ばせる一幕もあったようです。

舞台の画像や動画を観るかぎり、かなり良さそう。考えてみれば、オリジナル映画のカラフルさ、60年代の空気感、マンガチックなドタバタ、ポップさ、などなどの要素はたしかにミュージカル向きなんですよね。いままでミュージカル化されていなかったのが、逆に不思議なくらい。

主役の俳優は、ジェリーを演じるわけだし、もうちょい華があってもよかったんじゃ、と感じましたが、歌声を聴いて気が変わった。うまい!!

Hot In Here - Beginning

・・・ルックスが、ジェリーよりも、ジェリーのかつての相棒のディーン・マーティンによく似てる・・・

映画『底抜け大学教授』は、「ジキル博士とハイド氏」をベースにしたコメディです。

おとなしくて自尊心のかけらもなく、恋する女子大生ステラに声もかけられない不器用な教授ジュリアス・ケルプは、ある薬を開発。それを飲むとジュリアスは超イケメンのバディ・ラブに変身できる。

口がうまくて才能ゆたかなバディ・ラブだが、性格は傲慢でわがままな最低男。ステラは、強引に言い寄るバディ・ラブに惹かれながらも、どこか違和感をぬぐいきれない。

薬の効き目がだんだん弱くなってきて、ジュリアスとバディ・ラブが交互に顔を出すようになる。ダンスパーティの夜、ジュリアスはついに勝負をかけることに・・・

エディ・マーフィがリメイクした『ナッティ・プロフェッサー』は、ごらんになっている方も多いでしょう。決して悪くはない(エディ・マーフィが好きだし)楽しい映画だけれど、オリジナルとくらべると、やや底が浅くなってしまった感はいなめない。ジェリー・ルイス自身、エディ・マーフィの才能はみとめつつも「下ネタ多すぎ」とさすがにダメ出ししてました。

オリジナル映画もDVD化されているので、未見の方はぜひ観ていただきたいです。

とにかく傑作なので。

Jerry Lewis - That Old Black Magic

「ジェリー・ルイスの顔が濃い」とか「バディ・ラブってそんなイケメンか?」とか、疑問も多々あるでしょうが(笑)経年劣化したディテールには目をつぶって、“森”を観ていただきたい・・・

さっきもちらりと書いたように、ジェリー・ルイスは1950年代にディーン・マーティンとお笑いコンビを組んでいました。戦後のアメリカでメガブレイクをはたして、まさに一世を風靡したふたりでしたが、結成10年後の1956年に解散。コンビ間の確執が原因でした(簡単に言えば。事情はもっと複雑だったんだけどね)。

オードリー・ヘプバーンとマーティン&ルイス

ジェリーが『底抜け大学教授』を作ったとき、ジュリアス・ケルプの“アルターエゴ=第2の自我”であるバディ・ラブが「ディーン・マーティンにそっくりだ。かつての相棒へのあてつけだ」と、さんざん言われました。じつは、それはいまだに言われてる。ジェリー自身はきっぱり否定したにもかかわらず。

バディ・ラブがそれほどディーン・マーティンに似ているとは、わたしは思わないし、ましてや相棒へのあてつけなどでは絶対にないと確信しています。ディーンに似ているのは、むしろヒロインを演じたステラ・スティーブンスのほう。ボケ役のジェリーを寛大に受けとめるツッコミを、ステラは完璧に演じている。

ただ、かつて、コンビを組んでいたころの相棒ディーン・マーティンが、ジェリー自身のアルターエゴであったことは、おそらく否定できない。自分のなかにあるふたつの人格のせめぎあいを、ジェリーが映画で表現したというのは、ありえることだろうと思う。

もちろん、難しく考えなくても『底抜け大学教授』はとにかく安心して大笑いできる映画です。これから観る方は気負わずに気楽に観ていただきたい。

でも、見終わったあとには、心になにかがグッと刺さっているはず。自分ってなんだろう、自分とどう折り合いをつけて生きていけばいいんだろう---そんなことを、笑いながらも考えさせてくれる。そして、また観たくなる。

それこそ、傑作コメディの証でしょう。

もうひとつ、とっても大事なことがあります。

リアル“キング・オブ・コメディ”こと、生きた伝説であるジェリー・ルイスその人が、いまなお現役で創造しつづけている、ということです。

彼と同時代のエンタテイナーたちは、もう誰もいない。ディーン・マーティンも、フランク・シナトラも、ダニー・ケイも、ジュディ・ガーランドも。ピーター・セラーズもジャック・レモンももういないけど、ジェリー・ルイスはここにいる。

これは、すごいことです。マジですごいことなんです。

コメディというのは、往々にして、同時代には正当な評価をうけにくい。時がたち、過去のなかにそれを“再発見”したときに、ようやく冷静で正しい評価ができる、ということが多いものです。

おそらく、同時代にはトンガリすぎて受けいれがたかったものが、時間とともにマイルドになったり、「やっとわかる」という時期がくるからでしょう。

わたしだって、いまこうしてジェリー・ルイスに夢中になっているのも、時間と空間をへだてたこの日本という地で再発見したからこそかもしれない。

しかし、バスター・キートンやローレル&ハーディのように、『ミッドナイト・イン・パリ』的奇跡が起きないかぎり絶対に会えない人々とちがい、ジェリー・ルイスは、ここにいる。同じ惑星で、同じ時代に生きている。

だからこそ、いまきちんと彼を評価して、彼がオファーしてくれるものを喜んで楽しむことが大事なのです。

ジェリー・ルイスの映画には、くだらないものもつまらないものももちろんあるけど、びっくりするほど独創的な大大傑作もいくつもある。そのすばらしさを、たくさんの人に知ってもらいたい!

リアル“キング・オブ・コメディ”

ところで、フェイスブックをやっていると妙なことがいろいろあって、これまでに「ジェリー・ルイスと仕事をした」「ジェリー・ルイスに取材をした」という人に4人ほど出会いました(ガセでなく)。最初こそびっくり仰天したけど、4人目ともなると「ああ、そうですか」くらいな反応に(笑)エキサイティングであることにかわりはないけどね。

ジェリー・ルイスという人は、ずけずけ物を言う性格も災いして、非常にいろいろな誤解を受けてきた人です。でもきっと素顔の彼は、寛大で、気前が良く、オープンな人なのだろうと・・・わたしの妄想でないことを祈りますが(笑)

彼といっしょに仕事をした人たちがみんな「ジェリーと過ごした時間はすばらしかった。私の人生最高の体験だった」と口をそろえて言うのを聞くと(日本人のいちファンなんぞにウソを言ってもしかたがないしね)ますますジェリーLOVEな想いがつのってしまいます。

The Nutty Journals

「1963年に僕がつくった『底抜け大学教授』という映画が、すっごく良い出来だったんで(苦笑)ブロードウェイの舞台にかけることにしたんだ。いまこうしてナッシュビルにいるのは、ここが腕試しには最高の場所だからさ。特別なことは何もお願いしないよ。とにかく、来て観てください。最高ですから!」---ジェリー・ルイス

関連記事はマーティン&ルイスのカテゴリーをご参照ください。

ジェリー・ルイスがコンビ時代を綴った回顧録『Dean&Me~A Love Story』の翻訳をしています。ご興味のある出版社様からのご連絡をお待ちしております。

第2章までの翻訳はこちらで公開しています。訳自体は最後まで終わっており、細部の修正と調査に入るところです。よろしくお願いします。

| Dean and Me: a Love Story |

| Pan Books |

Buddy Love - That Old Black Magic (Special Remix) - by Ds-ARt

バディ・ラブ リミックス かっこいい!

彼の出演したコメディ映画の基本ですが、今考えるに「権威や強いモノには屈しない」けど、「自然は畏れる」のでは?と感じます。例えば、「底抜けモテて・・」では、ヤクザ者にはヘイコラする様で結局小馬鹿にしてコテコテにしてしまう。然し一方、ライオンには(当然乍ら)キャ〜と腰抜けとなる、等です。本当に恐ろしいのは何か?と考えさせるギャクをも含めた、一種の啓蒙作品かもと考えます。一対一で人間何処まで強いのですか?ですね。銃等を持たない場合の人間は、本当に弱い唯の二足歩行の類人猿ですよ〜って。

彼の出演したコメディ映画の基本ですが、今考えるに「権威や強いモノには屈しない」けど、「自然は畏れる」のでは?と感じます。例えば、「底抜けモテて・・」では、ヤクザ者にはヘイコラする様で結局小馬鹿にしてコテコテにしてしまう。然し一方、ライオンには(当然乍ら)キャ〜と腰抜けとなる、等です。本当に恐ろしいのは何か?と考えさせるギャクをも含めた、一種の啓蒙作品かもと考えます。一対一で人間何処まで強いのですか?ですね。銃等を持たない場合の人間は、本当に弱い唯の二足歩行の類人猿ですよ〜って。