いつも無洗米を買う訳にいかないので、過去の先人達も挑んで跳ね返されてきただろうが、自分もなんとか白米でリゾットを作れないか?挑戦してみた。

【甘エビのリゾット】

海老の殻が余っていたので、使った後か、冷凍しておいて(?)前日にでも煮出しておく(後で温めるので、まだアクは取らなくてもいいかも)。

米1合が100gだと解ったので、覚えておくと便利。

米を洗って、冷蔵庫で3時間乾かしてみた(←固まってしまって、そこに水が溜まってしまった)

今回は、半額の甘エビの余りがあったので、

尾っぽだけ(片手は優しく押し出しつつ、身をそっと引き抜けば途中で切れづらいコツがある)、海老ダシを

温める時に一緒に入れてしまう。

ここで、本格的にアク取り。

トマトやタメネギの微塵切りを用意して、

オリーブオイルでニンニクをゆっくり抽出し、

これはなんか違うが

これはなんか違うが、小鍋に油を分けておき、

ニンニクも取り出す(

焦げ付く前に取り出さないと苦味が出るので注意)。

フライパンで甘海老を軽く炒めたら取り出し、

トマトを加えて炒め、トマトジュースを加えて(リッチな人や缶のニオイが気にならない人はトマト缶でも)、煮詰めてトマトソースを作る。

海老の殻をザルで海老のダシを濾しておく、

タマネギを透明にやや亜麻色になるまで炒め、

米を炒め、

海老の出しを加えて弱火で煮ていく

トマト系は、4回目スープを足す時の、最後の1回だけトマトソースに代えて煮る。

甘海老も最後に加えて温め、

火からおろして、バターを加えて全体を繋げ、塩・胡椒で味を整える。

(

魚貝系は滅多にチーズは使わない)

なんとか「甘エビのリゾット」が完成したけれど、オジヤみたい(最初やや軟らかいアルデンテでも、時間が経つ毎に、更に軟らかくなってくる)味は悪くなく、ビスク風とでも言おうか、手がとまらなくなるんだけれどこれはリゾットではない、オジヤだ(関東ではオジヤ・関西では雑炊らしい)。

普通の煮る時間で作ったけれど、米を洗うと米の中から水が出てきているのでは?というぐらい、スープを吸っては吐き出す様に水分が出てくるのでスープを足す量に注意だ。

そしてアルデンテではない。

【アサリのリゾット】

まだ、スープとトマトソースが余っていたので(上記の途中で失敗を見越して余らせておいた)、次の食事の時に、米を1度洗って炒ってみた(→シマッタくっ付いたのですぐ皿にあけて、殆ど炒めていない)

気を取り直して、フライパンを洗い、ニンニク・オリーブオイルで抽出したフライパンに、砂抜きしたアサリをぶち込み、軽く炒める。

ワインを少々入れて(50ccぐらいかな)、貝が口を開くのを待ち、アルコールを飛ばす。

貝を取り出し、殻からハズす。

今度はフライパン1個で出来ないかな?と、そのフライパンでタマネギの微塵切りと米を炒め、スープで煮ていく。

今度は、オジヤにならないように、普通のリゾットの煮る時間よりも短く、そして、常にヒタヒタのスープの量を気をつけていたが、今度は

フライパンの口径が広いので、蒸発が早い。

こりゃ、難しい、そして作っていて

無洗米の時よりも何故かツマラナイ、神経を使い過ぎる。

最後に分けておいたアサリを入れ、今回は基本の

オリーブオイルを入れるレシピで(勿論別の器に取ってから入れた)、バターと塩・胡椒と共に。

「アサリのトマトリゾット」を作ったが、今度は、蒸発した部分が多かったのか、アルデンテの部分が米のアチコチに出来て硬い。

海老の出汁の時は、オリーブオイルを入れないでバターだけの方がクリーミーで海老の甘味や風味が引き立っていた気がした(無添加ワインを入れたからかな?)=前回の方がアメリケーヌソースな感じがしたので、個人的には前回のパターンを今後は選択していこう。

時間が経つ毎に、普通のリゾットに戻っていったが

海老の出汁の時は、オリーブオイルを入れないでバターだけの方がクリーミーで海老の甘味や風味が引き立っていた気がした(無添加ワインを入れたからかな?)=前回の方がアメリケーヌソースな感じがしたので、個人的には前回のパターンを今後は選択していこう。

時間が経つ毎に、普通のリゾットに戻っていったが、口径が広いのでスープの量をヒタヒタに出来ていれば出来たのかも。

常にヒタヒタのスープの量が大事なんだなと改めて再教育を自分に課した。

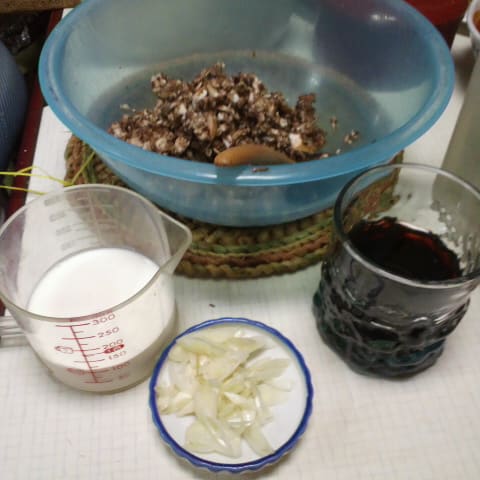

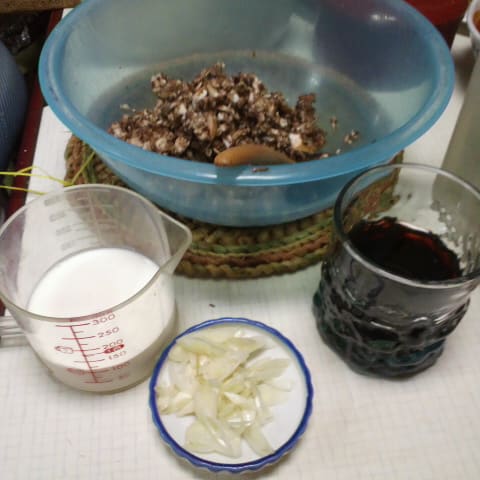

【デュクセルのリゾット】

冷凍して保存しておいた鳥をボイルした出し汁を、

溶かして、足りない分は水を足して、1度沸騰させ、

イギリス料理の

「ビーフウェリントン」に使う

「デュクセル」を使ってリゾットが作れないか?試してみた。

デュクセルの練習にもなるし、今回はリゾットがメインなので、昔みたいにバターを自作したり、タイムを生からつむぐなどをしないで、どこまで近づけるか?も試してみたかったので、ドライのタイムにしてみた(結構強い香りなのね)

マッシュルームが少なかったので

もう少しタイムを控えれば良かったけれど、まあ、それなりに出来た。

余裕があると、火加減など、小さいとこにコダワッてしまうな、よくない、もっと上を目指さなければ。

ま、それはともかく、ブイヨンで、米を洗う最後の1回としてチャレンジしてみた。デュクセルがバター系なので、マッシュルームやタイムの風味を活かす為もあってニンニクとオリーブオイルは使わずバターで。

100gだと少し多いので8割方のおそらく80gぐらいにして、米を炒めた後、無添加の白ワインを入れ(←白ワインを入れると味が強くなるなぁ)、きちんとアルコールを飛ばし、

デュクセルを大さじ4入れた。

相変わらず洗米なのでスープを吸わなくて、

風味が薄いので、ラストにもう1回デュクセルを大さじ足して

風味が薄いので、ラストにもう1回デュクセルを大さじ足して、火からおろし、バターでまとめて、塩胡椒で味を整えた。そのままでも完成ではあったが、事前にポーチドエッグを作っておいて乗せてみたが白味の味が邪魔だな。

全体的にデュクセルの風味は強いのだがデュクセルに塩味がついているので、後から塩味が出てくる。これ以上は塩味を入れたら危なかった。風味はとても複雑でイタリアンでもフレンチでもない、(かといってイギリスでもない)、とても国際的な味になった。米が洗米でなかったら~、もっとイタリアンっぽく、米自体の香りでなっていただろう。固さは、前2回の丁度中間になったが、やはりモチモチのリゾットではない。そしてこれ以上は洗米でリゾットっぽく作るのは無理だ。ここで洗米への挑戦はもう無理だ、自分はここで諦めよう、良くて、固く炊いて、冷める温度でアルデンテにするまでだ(2回目の)。後は後世の次世代達に挑戦してもらおう。

翌日、余っていたリゾットで、ボーチドエッグではなく、卵黄自体がソースになるかな?

とやってみた。

う~ん、今回は味が強め(のデュクセル)だから、ソースとして崩すと面白いことにはなったな。

【ブッロッコリーのリゾット】(これは殆ど失敗しなかったのだけれど)

国産のブロッコリー(流石に外国産は農薬が・・・)をボイルしたものが食べきれなかった時に、軽く裂いた半分をチキン出汁本当に少々とミキサーにかけて緑のペーストを作る(アスパラとかもこの要領で)。

玉葱を炒め、無洗米を炒めたらブロッコリーを入れ、チキン出汁でリゾットを作り、

最後にペーストを加え、

アルデンテ状態で火から下ろし、バターでまとめて

チーズ20g~30gを混ぜて、塩・胡椒で味を手早く整え、

ギリ完成。

何が失敗したかったって?、殆ど失敗しなかったのだけれど、

①急な電話で集中力が途切れ、いつも量が多いので

米を少なくしたのに身体が勝手に動いて手元が狂いチキン出汁をつい、いつもの分量で

多く入れてしまった。→スープの水気を減らそうと、必死に上手く火加減を調節し、かき回していたがその時間が長引いたのでアルデンテの米に火が入り過ぎてしまった。

②ブロッコリーのペーストの

チキン出汁に牛乳をつい加えてしまって、↑上記失敗に加えて更に水気が多くなってしまった=ペーストが多かったら翌日ブロッコリーのパスタかブロッコリーのポタージュにでもすればよかったのに加減が出来なかって、更に水気を少しでも失くそうと、かき回し過ぎて、更に米に火が入りアルデンテでなくなってしまった。

③更にブロッコリーのペーストが水分が多いので、頭の中で作り上げてきた味より薄まり、中々最終的な味が決まらなくて、調味料を入れる度にかき回し過ぎてアルデンテの米に火が入り過ぎてしまった(

もっと早い段階でペーストを入れるべきだった、バジルの様に緑の色がボケるかな?と加熱の段階が遅過ぎた)。

↓

つまりは上記3つのコンボが重なって、アルデンテでなくなってしまったんだ。

↓

アルデンテでなければ、リゾットじゃない!!

(今は、ちょっとした洋風居酒屋の

ランチでも美味しい本格的なアルデンテのリゾットを出してくれる、こんなことじゃダメだ。)

他、注意するマトメ

・リゾットの米は新米よりも古米の品質が日本の良いものとは基準が違うというし(新米はスープを吸いづらい、モチモチした米よりサラサラした米の方が向いている)。

・調子に乗ってスープの入れ過ぎには注意。

・風味を活かす時はニンニクをあまり使わない。

・魚貝系や風味を活かす時もニンニクをあまり使わない。

まだまだ見えない所もあると思うけれど、こんな所で、ギリ、ホンの少し身に付いたかな?

あと、30~40回作れば、より安定するだろうな。

なるほど。今回、随分いろんなパターンのリゾットを作れた。