総タイトル:【アベノミクス崩壊の危険性(2)・・・「紙切れ」で「マネタリーベース」を増やしても「マネーストック」は増えない】

まず、私は右でも左でも無く、党派にも拘り(こだわり)は有りません。それぞれの政策毎に捉え判断して見ているだけです。何処の党が言うからとか誰が言うからとかで、頭から正否を決めつけません。完璧な人間がいない様に、政党も政策毎に色々な評価に値する様なものが混ざっています。また構成する党員も様々な人が含まれている為に、一概に捉える事は間違いです。その上、選挙前の公約通りに行わない事も併せて考えた場合に、安易に拘り信用する事の危険性を覚える必要があると思います。

少ないコストで輪転機で印刷する「紙切れ」は莫大な金額を示して日銀から供給されますが、「マネタリーベース」(資金供給残高)を2012年末の138兆円から2014年末にその約2倍の270兆円まで印刷して増やし拡大する政策を、今年の4月に日銀は発表しました。

「マネタリーベース」は日銀が世の中に供給しているお金の残高です。日本銀行券=お金(お札)です。

・1981年3月以前は、「マネタリーベース」=「日本銀行券発行高」+「貨幣流通高」+「準備預金額」。

・そして現在は、「マネタリーベース」=「日本銀行券発行高」+「貨幣流通高」+「日銀当座預金」。

一方、「マネーストック」は、「(中央銀行を含む)金融部門全体から経済に対して供給される通貨」です。

「マネタリーベース」は「中央銀行が供給する通貨」であるため、流通現金は「マネーストック」統計の現金と異なり、金融機関(市中銀行)の保有分が含まれます。

つまりは、印刷しまくって市中の金融機関(民間銀行)にお金を供給してもその市中銀行が企業にお金を貸さずに抱え込んだり、自身が利益を得る目的で日本よりも金利の高い国外の金融機関にお金を投資してしまい、国内のモノづくりを中心とした実体経済にはほとんど投資されません。そして国外に流れた「紙切れの日銀券」(お金)は穀物やエネルギー等の先物取引の投資に使われて、それ故にそれらの物価が高騰してしまいます。

また例え国内の大企業にお金を流しても、バブル崩壊やリーマンショックの時の様な影響を懸念している為に、その大企業が蓄え・備えとして抱え込んでしまい、下請けの中小・零細企業まではお金が回りません。

そしてその後には、紙切れの紙幣が何処かで溢れてしまってから、或る時に急に「ハイパーインフレ」が起こります。国外にお金が流れ続けるので国内でのインフレは起こらないですが、それが或る時急に「ハイパーインフレ」が起こる訳です。マネーゲームによる物価の高騰が既に起きていますが、その上に「ハイパーインフレ」が起こる訳です。

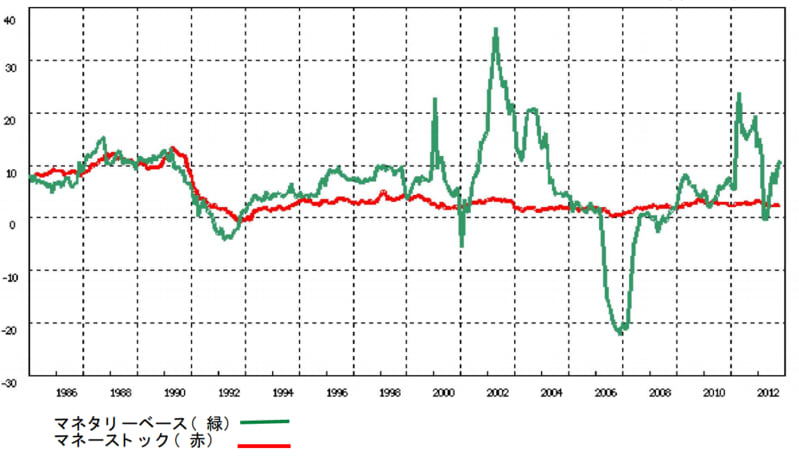

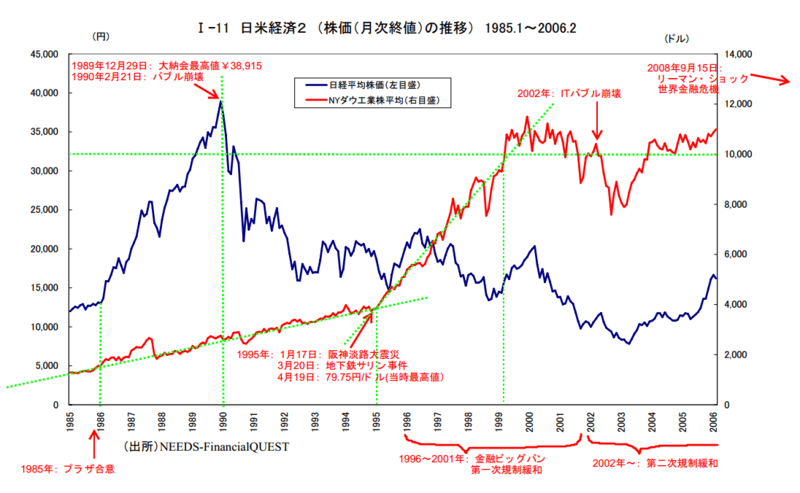

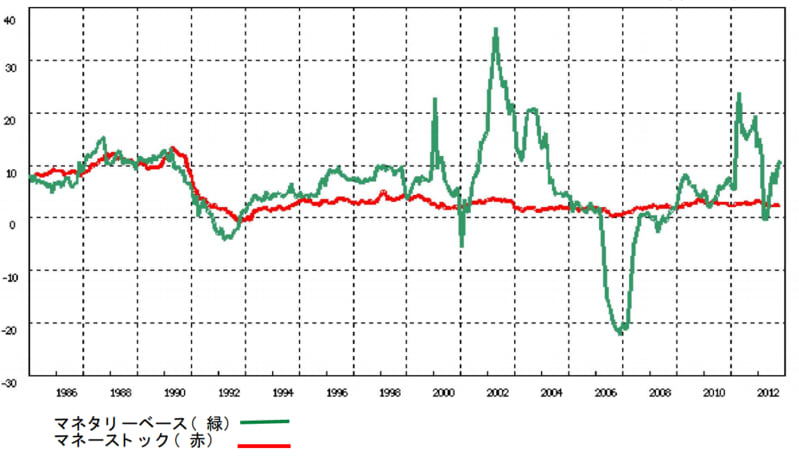

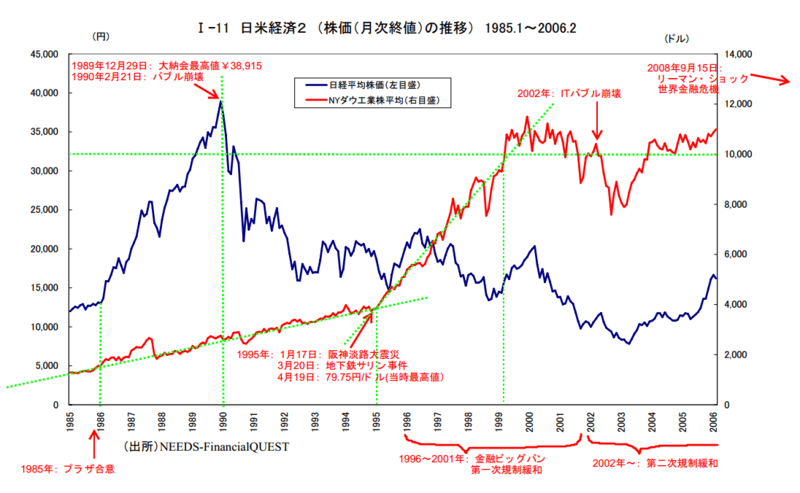

1999年の「ゼロ金利政策」による金融緩和までは、「マネタリーベース」と「マネーストック」はほぼ連動していました(下の添付している推移グラフを参照願います)。それは金利が今よりも高かった為に、中央銀行(日銀)から供給されたお金を市中銀行が国内の企業等に回していたからです。しかしその「ゼロ金利政策」が施行されてからは「マネタリーベース」と「マネーストック」は解離してしまい、「マネタリーベース」を増やしても「マネーストック」はほぼ一定で変わりませんでした。つまり、日銀の供給量を増やした分は殆ど国外に流れてしまった訳です。現在のアメリカのニューヨーク・ダウ工業株平均株価の異常な暴騰ぶりは、その様な事から起きている訳です。

私のブログの、過去の関連ウェブページが次に在ります。↓↓

「アベノミクス崩壊の危険性・・・希望的観測では無く、危機意識を持って備えを」

「麻生副総理兼財務・金融相『刷って返せばいい』・・・国の借金返済に使用する『紙切れ』」

次に、関連ウェブページが在ります。↓↓

「アゴラ・言論プラットホーム」~2012年11月18日付・池田信夫氏:「安倍晋三氏のためのインフレ入門」

「IT & Economics池田信夫blog・part2」~2013年6月19日付「麻生財務相の公言するテールリスク」

以下に、関連動画を添付します。↓↓

※尚、写真のクリックにより、ポップアップにて拡大されます↓↓。

←「マネタリーベース」と「マネーストック」の年次推移

(「アゴラ・言論プラットホーム」~2012年11月18日付・池田信夫氏:「安倍晋三氏のためのインフレ入門」より引用)

←「日経平均株価」と「ニューヨーク・ダウ工業株平均株価」の年次推移(1985年~2006年)

まず、私は右でも左でも無く、党派にも拘り(こだわり)は有りません。それぞれの政策毎に捉え判断して見ているだけです。何処の党が言うからとか誰が言うからとかで、頭から正否を決めつけません。完璧な人間がいない様に、政党も政策毎に色々な評価に値する様なものが混ざっています。また構成する党員も様々な人が含まれている為に、一概に捉える事は間違いです。その上、選挙前の公約通りに行わない事も併せて考えた場合に、安易に拘り信用する事の危険性を覚える必要があると思います。

少ないコストで輪転機で印刷する「紙切れ」は莫大な金額を示して日銀から供給されますが、「マネタリーベース」(資金供給残高)を2012年末の138兆円から2014年末にその約2倍の270兆円まで印刷して増やし拡大する政策を、今年の4月に日銀は発表しました。

「マネタリーベース」は日銀が世の中に供給しているお金の残高です。日本銀行券=お金(お札)です。

・1981年3月以前は、「マネタリーベース」=「日本銀行券発行高」+「貨幣流通高」+「準備預金額」。

・そして現在は、「マネタリーベース」=「日本銀行券発行高」+「貨幣流通高」+「日銀当座預金」。

一方、「マネーストック」は、「(中央銀行を含む)金融部門全体から経済に対して供給される通貨」です。

「マネタリーベース」は「中央銀行が供給する通貨」であるため、流通現金は「マネーストック」統計の現金と異なり、金融機関(市中銀行)の保有分が含まれます。

つまりは、印刷しまくって市中の金融機関(民間銀行)にお金を供給してもその市中銀行が企業にお金を貸さずに抱え込んだり、自身が利益を得る目的で日本よりも金利の高い国外の金融機関にお金を投資してしまい、国内のモノづくりを中心とした実体経済にはほとんど投資されません。そして国外に流れた「紙切れの日銀券」(お金)は穀物やエネルギー等の先物取引の投資に使われて、それ故にそれらの物価が高騰してしまいます。

また例え国内の大企業にお金を流しても、バブル崩壊やリーマンショックの時の様な影響を懸念している為に、その大企業が蓄え・備えとして抱え込んでしまい、下請けの中小・零細企業まではお金が回りません。

そしてその後には、紙切れの紙幣が何処かで溢れてしまってから、或る時に急に「ハイパーインフレ」が起こります。国外にお金が流れ続けるので国内でのインフレは起こらないですが、それが或る時急に「ハイパーインフレ」が起こる訳です。マネーゲームによる物価の高騰が既に起きていますが、その上に「ハイパーインフレ」が起こる訳です。

1999年の「ゼロ金利政策」による金融緩和までは、「マネタリーベース」と「マネーストック」はほぼ連動していました(下の添付している推移グラフを参照願います)。それは金利が今よりも高かった為に、中央銀行(日銀)から供給されたお金を市中銀行が国内の企業等に回していたからです。しかしその「ゼロ金利政策」が施行されてからは「マネタリーベース」と「マネーストック」は解離してしまい、「マネタリーベース」を増やしても「マネーストック」はほぼ一定で変わりませんでした。つまり、日銀の供給量を増やした分は殆ど国外に流れてしまった訳です。現在のアメリカのニューヨーク・ダウ工業株平均株価の異常な暴騰ぶりは、その様な事から起きている訳です。

私のブログの、過去の関連ウェブページが次に在ります。↓↓

「アベノミクス崩壊の危険性・・・希望的観測では無く、危機意識を持って備えを」

「麻生副総理兼財務・金融相『刷って返せばいい』・・・国の借金返済に使用する『紙切れ』」

次に、関連ウェブページが在ります。↓↓

「アゴラ・言論プラットホーム」~2012年11月18日付・池田信夫氏:「安倍晋三氏のためのインフレ入門」

「IT & Economics池田信夫blog・part2」~2013年6月19日付「麻生財務相の公言するテールリスク」

以下に、関連動画を添付します。↓↓

</object>

YouTube: 安倍晋三氏のためのインフレ入門 池田信夫Blog 2012.11.18

</object>

YouTube: 安倍政権の大胆な金融緩和策はハイパーインフレの可能性が出てくる!

</object>

YouTube: 積極財政というモラルハザード 池田信夫Blog 2013.1.3

</object>

YouTube: 2012/8/15 世界各地で干ばつ、食料価格上昇

</object>

YouTube: 燃料高騰で漁師が集会 東京

※尚、写真のクリックにより、ポップアップにて拡大されます↓↓。

←「マネタリーベース」と「マネーストック」の年次推移

(「アゴラ・言論プラットホーム」~2012年11月18日付・池田信夫氏:「安倍晋三氏のためのインフレ入門」より引用)

←「日経平均株価」と「ニューヨーク・ダウ工業株平均株価」の年次推移(1985年~2006年)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます