pregnancy-induced hypertention: PIH

【定義】 妊娠高血圧症候群は、妊娠20週以降、分娩後12週までに高血圧がみられる場合、または高血圧に蛋白尿を伴う場合のいずれかで、かつこれらの症候が偶発合併症によらないものをいう。

【病型分類】

a. 妊娠高血圧(gestational hypertension: GH)

妊娠20週以降に初めて高血圧が発症し、分娩後12週までに正常に復する場合。

b. 妊娠高血圧腎症(preeclampsia: PE)

妊娠20週以降に初めて高血圧が発症し、かつ蛋白尿を伴うもので、分娩後12週までに正常に復する場合。

c. 加重型妊娠高血圧腎症(superimposed preeclampsia)

①高血圧が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し、妊娠20週以降に蛋白尿が出現した場合。

②高血圧と蛋白尿が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し、妊娠20週以降に、いずれか一方、または両症状が増悪が認められた場合。

③蛋白尿のみを呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し、妊娠20週以降に高血圧が出現した場合。

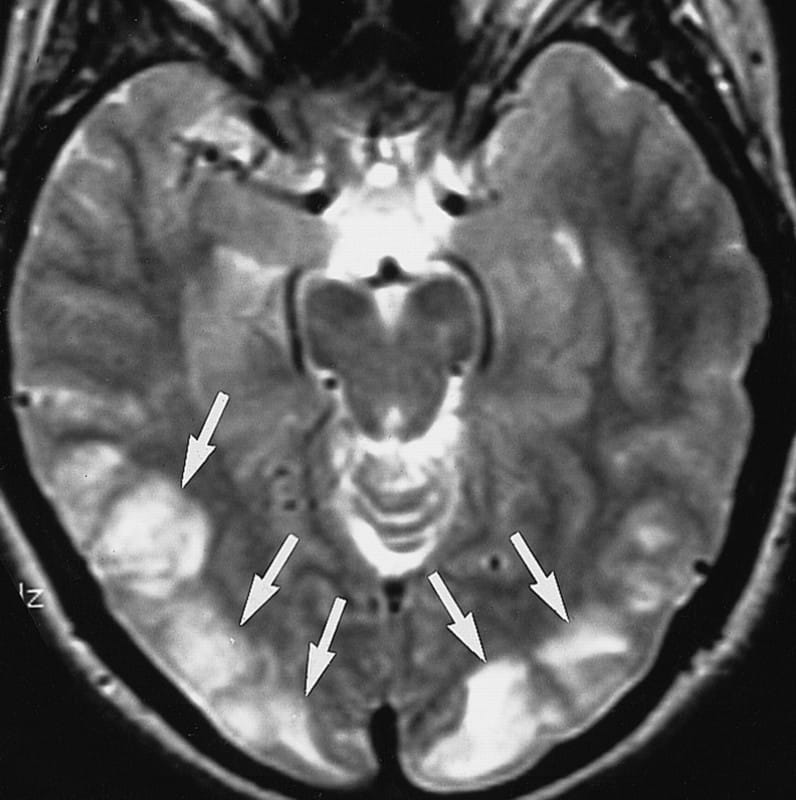

d. 子癇(eclampsia)

妊娠20週以後に初めて痙攣発作を起こし、てんかんや二次性痙攣が否定されるもの。痙攣発作の起こった時期により、妊娠子癇、分娩子癇、産褥子癇に分ける。

【症候による亜分類】

①軽症

血圧:次のいずれかに該当する場合

収縮期血圧 140mmHg以上、160mmHg未満

拡張期血圧 90mmHg以上、110mmHg未満

蛋白尿:300mg/日以上、2g/日未満

②重症

血圧:次のいずれかに該当する場合

収縮期血圧 160mmHg以上

拡張期血圧 110mmHg以上

蛋白尿:2g/日以上

【発症時期による分類】

①早発型(early onset type: EO)

妊娠32週未満に発症するもの

②遅発型(late onset type: LO)

妊娠32週以後に発症するもの

軽症は遅発型が大多数を占める。重症は早発型と遅発型のいずれでも発症する可能性がある。早発型では合併症の頻度が高く、母や児が予後不良となりやすい。早発型は胎児の発育が障害されていることが多く、胎盤形成不全が大きく関わる。遅発型は胎児発育の障害はないかあっても軽度で、胎盤形成不全以外の母体因子(肥満など)が発症原因と考えられる。

【頻度】

・ PIHの発生頻度は全妊婦数の約5%(4~8%)である。

・ PEの頻度は2~3%である。

・ 重症PIHは全妊婦の1~2%である。

・ GHのうち約15~25%がPEに移行する。

・ PEにおいて高血圧のみ、あるいは蛋白尿のみである期間は平均2~3週間で、PEの診断基準を満たしてから分娩までの期間は平均2週間前後と報告されている。

【リスク因子】

①遺伝素因:高血圧家系

②既往歴:既往妊娠のPIH、高血圧症、慢性腎炎、糖尿病、抗リン脂質症候群、甲状腺機能亢進症

③身体的因子:高年齢、肥満(BMI≧26)

④産科的因子:初産、多胎、羊水過多

⑤社会的因子:過労、ストレス、低所得、塩分過剰摂取

【検査】

①血液濃縮(Ht ↑)

②水、Naの貯留

③腎機能低下(GFR ↓、BUN ↑、尿酸 ↑)

④アシドーシス

⑤慢性DIC(血小板 ↓、過凝固)

⑥尿蛋白(+)、低蛋白血症

⑦脂質 ↑

⑧PGI2/TXA2比の低下 (TXA2優位)

子宮・胎盤のほか主要臓器の血流低下、血小板機能異常

PGI2(プロスタサイクリン):血管内皮細胞で主に産生され強力な血管平滑筋弛緩作用と血小板凝集抑制作用を有する。

TXA2(トロンボキサンA2):血小板で産生され血管平滑筋収縮作用や血小板凝集作用を有する。

【合併症】 妊娠高血圧腎症では、全身の血管内皮細胞障害による血管攣縮、血管透過性亢進、凝固亢進が生じ、重大な合併症が生じやすく、厳重な監視とその患者に適した分娩時期・方法の決定が必要になる。

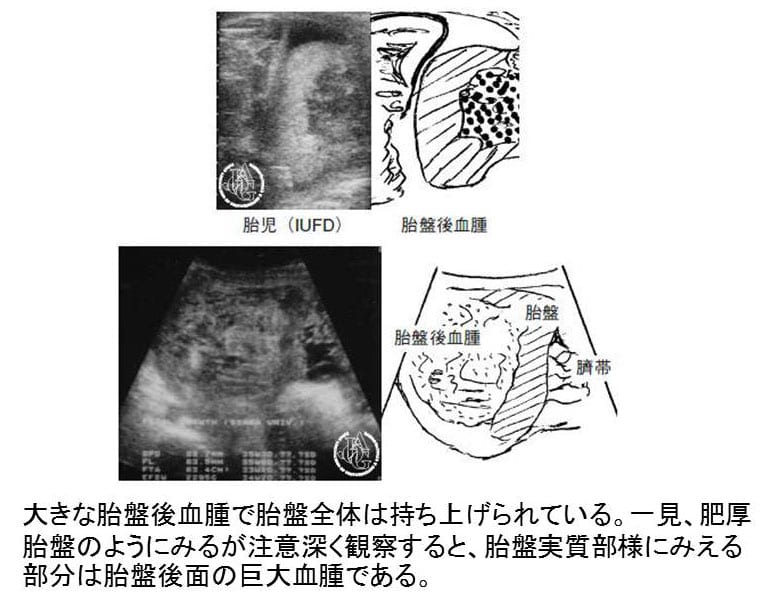

DIC、子癇、脳出血、肺水腫、肝機能障害、HELLP症候群、腎機能障害、常位胎盤早期剥離、胎児発育不全(FGR)、胎児機能不全など。

【治療】 妊娠高血圧症候群の最終的な治療は妊娠中断である。児が未熟な場合は妊娠を継続し、適切な分娩時期を判断する。

1. 安静・食事療法(食塩摂取7~8g/日程度)

※以前は厳重な塩分制限が推奨されていたが、現在は否定的である。

2. 薬物療法:

①降圧薬:

ヒドララジン(アプレゾリン)

メチルドーパ(アルドメット)

ニフェジピン(アダラート) ※妊娠20週以降で保険適用

ラベタロール(トランデート) ※妊婦に保険適用

ニカルジピン(ペルジピン) ※注射薬は高血圧緊急症で保険適用(妊婦へは有益性投与)

②硫酸マグネシウム:子癇の治療、発症・再発の予防

※ 妊娠高血圧症候群に降圧利尿剤は禁忌である。

3. 妊娠中断(ターミネーション)

①重症で、児が十分に成熟している場合

②母体の状態悪化や合併症、胎児機能不全がある場合

******

産婦人科診療ガイドライン・産科編2011

CQ312 妊娠高血圧腎症の取り扱いは?

Answer

1. 原則として入院管理を行う。(C)

2. 早発型(32週未満発症型)は低出生体重児収容可能施設と連携管理を行う。(B)

3. 母体の理学所見・血液検査所見と胎児の発育・健康状態を定期的に評価し適切な分娩時期を決定する。(B)

4. 腹痛(上腹部違和感)や頭痛を訴えた場合、血圧を測定し子癇発作予防に努めるとともにHELLP症候群・常位胎盤早期剥離にも注意し、検査(血液検査、NST、超音波検査)を行う。(B)

5. 36週以降の妊娠高血圧腎症軽症の場合、分娩誘発を考慮する。(C)

6. 経腟分娩時は、血圧を定期的に測定するとともに、緊急帝王切開が行えるよう準備しておく。(B)

7. 分娩中は分娩監視装置を用いて連続的胎児心拍数モニタリングを行う。(B)

8. 降圧剤使用に関しては表1を参考にする。(C)

------

(表1) 降圧剤使用法と注意点(主に妊娠高血圧腎症の場合)

1. 妊娠中

1)降圧剤投与は高血圧重症レベル(160/110mmHg)で開始し、降圧目標は高血圧軽症レベル(140~159/90~109mmHg)とする。

2)高血圧は妊娠高血圧腎症の重症度を示す1つの徴候であって、血圧の適正化は妊娠高血圧腎症の改善を意味しない。適切な分娩時期を決定するにあたっては、血圧以外の母体理学所見(体重推移、浮腫の程度、訴え等)や血液検査所見(Ht値・血小板数・アンチトロンビン活性値・尿酸値・AST・LDH値推移)、胎児の発育・健康状態も参考にする。

3)降圧剤は以下の2薬剤を単独あるいは併用で使用する。

・メチルドーパ(250~2000mg/日) 商品名:アルドメット

・ヒドララジン(30~200mg/日) 商品名:アプレゾリン

4)ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)とARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)は、胎児発育不全、羊水過少、先天奇形、ならびに新生児腎不全の危険を高めるので使用しない。【禁忌!】

2. 分娩中の急激な血圧上昇(>160/110mmHg)時

子癇(CQ315参照)が危惧されるのでMgSO4 を投与する(4gを1時間で、引き続き1~2g/時間で持続静注)。場合により以下のいずれかを併用する。

・ ヒドララジン(注射用、1アンプル中20mg)

1アンプル(20mg)を筋注、あるいは1アンプルを徐々に静注(1/4アンプルをbolusで、その後20mg/200mL生理食塩水を1時間かけて点滴静注)

・ ニカルジピン(注射用、2mg、10mg、25mgの製剤あり、商品名:ペルジピン)

10mg/100mL生理食塩水を0.5μg/kg/分(60kg妊婦では18mL/時間)で投与開始する。

******

妊娠高血圧腎症は、胎盤機能不全、胎児機能不全、FGR/IUFD、早産、常位胎盤早期剥離、HELLP症候群、子癇、DIC、急性腎不全など、母児の生命を危うくする重篤な合併症を併発しやすい。入院管理はこれらの早期診断・早期治療に有用であると考えられている。

妊娠高血圧腎症では、血管内皮機能不全による血管透過性亢進(血漿成分が血管外に漏出しやすくなる)のため、循環血漿量減少(血液濃縮)が起こっている。

アンチトロンビン活性は血管透過性亢進を反映している可能性があり、アンチトロンビン活性の減少が激しい妊婦では循環血漿量が減少していることが多い。

妊娠36週以降の軽症妊娠高血圧腎症と軽症妊娠高血圧患者を対象とした分娩誘発の効果についてのRCTの結果、誘発は帝王切開率を減少させた(14% vs 19%)。

硫酸マグネシウムの投与(4gを1時間で、引き続き1~2g/時間で持続静注)は子癇予防に有効であるが、降圧剤が子癇予防に効果があるかについては結論が出てない。

******

入院後の管理

・ 利尿剤投与ならびに水分摂取制限は行わない!

妊娠高血圧腎症では循環血液量減少がある。利尿剤投与は血液濃縮・循環血液量減少を加速させ、むしろ高血圧を助長し、胎盤循環に悪影響を与える。

・ 血圧測定:3回/日

血圧160/110mmHg前後が複数回観察される場合には降圧剤投与を考慮する。

メチルドーパ(アルドメット): 初期投与量250~750mg/日(分1~3)、効果がでるまでに数日ごとに250mgずつ増量、2000mgまで増量可(経口投与)

ヒドララジン(アプレゾリン): 初期投与量30~40mg/日(分3~4)、効果をみながら漸次増量、200mgまで増量可(経口投与)

上記両剤を併用することも可能である。

ニフェジピン(アダラート)、ラベタロール(トランデート)、ニカルジピン(ペルジピン)の経口投与も妊娠高血圧腎症時の降圧に有効で、妊婦にも比較的安全に使用できる。しかし、これらの薬剤は保険適用はなく添付文書中では「妊婦への投与は禁忌」となっていた。しかし、最近、アダラートの添付文書は「妊娠20週未満の妊婦では禁忌」と改訂され、トランデートの添付文書の「妊婦への投与は禁忌」の項目が削除された。これらの改訂により、ニフェジピンの妊娠20週以降の妊婦への投与、ラベタロールの妊婦への投与が保険適用で可能になった。

「ニフェジピンの妊娠20週以降の妊産婦への投与についての要望」について

「塩酸ラベタロール錠の妊産婦への投与についての要望」について

【禁忌薬剤】 ACE(angiotensin converting enzyme)阻害薬とARB(angiotensin receptor blocker)は、胎児発育不全、羊水過少、先天奇形、ならびに新生児腎不全の危険を高めるので使用しない。

・ 体重測定:連日

急激な体重増加(>2.0kg/週)は高度血液透過性亢進を示唆。

・NST、BPP(biophysical profile)、臍帯動脈血流速度波形:適宜

・エコーによる胎児推定体重評価:1回/週

・血液検査:1回以上/週

血算、血小板数、アンチトロンビン活性、GOT/GPT/LDH、尿酸、BUN、クレアチニン、FDP、APTTなどの評価。特に血小板数ならびにアンチトロンビン活性の経時的変化に注意する。

・尿量測定(蓄尿、連日)と尿検査(1回以上/週)

1日当たりの尿中蛋白喪失が2.0g/日以上で蛋白尿重症と診断される。

******

分娩時期の設定

以下の場合は分娩(ターミネーション)が考慮される。

・ 調節困難な高度高血圧(180/110mmHg前後)出現

・ 体重増加が顕著(>3.0kg/週)

・ 肺水腫の出現

・ 尿中蛋白喪失量増大(>5.0g/日)

・ NST、BPP(biophysical profile)で胎児well-beingの悪化傾向

・ 胎児発育の2週間以上の停止

・ 血小板数減少傾向が明らかでありかつ以下のいずれかがある場合

血小板数<10万/μL、もしくはGOT/LDHの異常値出現

・ アンチトロンビン活性減少傾向が明らかでありかつ以下のいずれかがある場合

アントトロンビン活性<60%、もしくはGOT/LDHの異常値出現

******

経腟分娩時の管理

・ 絶飲食

・ 静脈ラインの確保と輸液

・ 定期的血圧測定(血圧測定間隔に一致した見解はない)

急激な高度高血圧出現をみたら表1を参考に対応する。ニカルジピン(ペルジピン)注射薬は高血圧緊急症で保険適用があり、妊婦へは有益性投与となっている。短時間内の分娩が困難と判断された場合は緊急帝王切開に切り替える。

******

帝王切開時の管理

・ 循環血液量減少があることを想定する。

・ 帝王切開後乏尿に対しては肺水腫に注意しながら輸液を行う。

フロセミド(ラシックス)投与は、十分な輸液を行い、5mg(1/4アンプル)投与して反応を観察する。高度の循環血液量減少がない場合にはよく反応する(反応しない場合は輸液が足りない)。

・ 血管透過性亢進は多くの場合、分娩後36時間以内に正常化する。

******

問題

重症妊娠高血圧症候群の母体検査所見で認められるのはどれか、2つ選べ。

a ヘマトクリット値の低下

b 血糖値の上昇

c 血小板数の減少

d 尿酸値の上昇

e 動脈血酸素分圧の上昇

------

正解:c、d

妊娠高血圧症候群の検査所見:

①血液濃縮(Ht ↑)

②水、Naの貯留

③腎機能低下(GFR ↓、BUN ↑、尿酸 ↑)

④アシドーシス

⑤慢性DIC(血小板 ↓、過凝固)

⑥尿蛋白(+)、低蛋白血症

⑦脂質 ↑

⑧PGI2/TXA2比の低下 (TXA2優位)

******

問題

重症妊娠高血圧症候群でみられるのはどれか。1つ選べ。

a プロスタサイクリン/トロンボキサンA2比の増加

b 循環血液量の減少

c 血漿トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)値の低下

d 血中トリグリセリド値の低下

e 血中尿酸値の低下

----

正解:b

******

問題

妊娠高血圧症候群の病態として正しいのはどれか。

a ヘマトクリット値の低下

b 血小板数の増加

c 血液凝固能の低下

d 血管透過性の亢進

e 腎血流量の増加

------

正解:d

妊娠高血圧症候群では、血管透過性の亢進から血漿成分の血管外漏出をきたし、ヘマトクリット値は脱水により高値となる。血小板数は低下、血液凝固能は亢進、腎血流量は低下する。

******

問題

Asymmetrical typeの胎児発育不全をきたしやすいのはどれか。1つ選べ。

a 妊娠糖尿病

b 胎位異常

c 風疹感染

d 血液型不適合妊娠

e 妊娠高血圧症候群

------

正解:e

******

問題

妊娠高血圧腎症でただちに分娩(ターミネーション)とすべき条件はどれか。1つ選べ。

a 血圧150/90mmHg

b 肺水腫の出現

c 蛋白尿2g/dL

d 下肢浮腫の増悪

e 血小板15x104/μL

------

正解:b

以下の場合は分娩(ターミネーション)が考慮される。

・ 調節困難な高度高血圧(180/110mmHg前後)出現

・ 体重増加が顕著(>3.0kg/週)

・ 肺水腫の出現

・ 尿中蛋白喪失量増大(>5.0g/日)

・ NST、BPP(biophysical profile)で胎児well-beingの悪化傾向

・ 胎児発育の2週間以上の停止

・ 血小板数減少傾向が明らかでありかつ以下のいずれかがある場合

血小板数<10万/μL、もしくはGOT/LDHの異常値出現

・ アンチトロンビン活性減少傾向が明らかでありかつ以下のいずれかがある場合

アントトロンビン活性<60%、もしくはGOT/LDHの異常値出現

******

問題

25歳の初妊婦。妊娠36週の妊婦健診で高血圧、下腿浮腫を指摘されて紹介、入院。胎児発育は週数相当と言われていた。血圧146/94mmHg。子宮口の開大はなく、展退も認めない。尿蛋白(-)。Ht33%、血小板20万。

まず行うべき検査はどれか。2つ選べ。

a ノンストレステスト(NST)

b 超音波検査による羊水量計測

c 羊水鏡検査

d マイクロバブルテスト

e 胎児血液ガス分析

------

正解:a、b

妊娠高血圧症候群では、まず胎児機能不全の検査(NST、羊水量計測など)を行う。

******

正誤問題

a 癒着胎盤は妊娠高血圧症候群において起こりやすい。

b 常位胎盤早期剥離は妊娠高血圧症候群において起こりやすい。

c 胎児発育不全(FGR)は妊娠高血圧症候群において起こりやすい。

d 仰臥位低血圧症候群によるショックは妊娠高血圧症候群において起こりやすい。

e 重症妊娠高血圧症候群では羊水過多症がみられる。

------

a X 絨毛が子宮筋層に侵入し、胎盤と筋層が癒着するもの。

b O

c O

d X 妊娠子宮による下大静脈圧迫のために起こる。左側臥位に体位変換すれば軽快する。

e X 重症妊娠高血圧症候群では羊水過少症を起こすことが多い。

******

正誤問題

a 妊娠高血圧症候群ではヘマクリット値の低下がみられる。

b 妊娠高血圧症候群では血小板増加がみられる。

c 妊娠高血圧症候群では血液凝固能低下がみられる。

d 妊娠高血圧症候群では血管透過性亢進がみられる。

e 妊娠高血圧症候群では循環血液量が減少する。

------

a X 妊娠高血圧症候群では血液は濃縮状態でヘマトクリット値は上昇する。

b X 血小板減少が妊娠高血圧症候群の重症化の目安となる。

c X 血液凝固能は亢進状態である。

d O 血管内皮の障害に基づく血管透過性の亢進が浮腫の一因となる。

e O

******

正誤問題

a 妊娠高血圧症候群は双胎妊娠に合併しやすい。

b 妊娠高血圧症候群は糖尿病妊婦に合併しやすい。

c 甲状腺機能亢進症が妊婦に及ぼす影響として妊娠高血圧症候群がある。

d 妊娠高血圧症候群は一般に妊娠28週以降に発症するものをいう。

e 妊娠高血圧症候群は初産婦に多い。

------

a O

b O

c O

d X 妊娠高血圧症候群は、妊娠20週以降、分娩後12週までに高血圧がみられる場合、または高血圧に蛋白尿を伴う場合のいずれかで、かつこれらの症候が偶発合併症によらないものをいう。

e O

******

正誤問題

a 妊娠高血圧腎症では次回妊娠で再発しやすい。

b 妊娠高血圧腎症の症状の多くは分娩後早期に消失する。

c 妊娠30週以前に発症するものは加重型妊娠高血圧腎症が多い。

d 加重型妊娠高血圧腎症は、妊娠回数を重ねると重症化する。

e 妊娠高血圧症候群では正期産で低出生体重児が生まれやすい。

------

a X 妊娠高血圧腎症では次回妊娠での再発はあまりない。加重型妊娠高血圧腎症は再発しやすい。

b O 妊娠高血圧腎症の症状の多くは約1カ月で消失する。

c O 加重型妊娠高血圧腎症は比較的早期に症状が現れ、慢性の経過をとる。

d O 加重型妊娠高血圧腎症は、妊娠回数を重ねると、子癇、肺水腫などへの移行が多い。

e O

******

正誤問題

a 重症妊娠高血圧症候群の判定基準として収縮期血圧160mmHg以上は正しい。

b 重症妊娠高血圧症候群の判定基準として拡張期血圧100mmHg以上は正しい。

c 妊娠高血圧症候群は全妊娠の2~4%にみられる。

d 妊娠高血圧症候群は一般に胎盤病とされている。

e 妊娠高血圧症候群には妊娠偶発合併症による高血圧を含める。

------

a O

b X 拡張期血圧110mmHg以上が重症PIHの判定基準である。

c X 妊娠高血圧症候群は全妊娠の4~7%にみられる。

d O

e X 妊娠高血圧症候群は、妊娠20週以降、分娩後12週までに高血圧がみられる場合、または高血圧に蛋白尿を伴う場合のいずれかで、かつこれらの症候が偶発合併症によらないものをいう。

******

正誤問題

a 妊娠偶発合併症による高血圧で症状が増悪した場合を、加重型妊娠高血圧腎症という。

b 妊娠高血圧症候群の症候による亜分類では、収縮期血圧が140mmHg以上、160mmHg未満、拡張期血圧が90mmHg以上、110mmHg未満を軽症とする。

c 妊娠高血圧症候群の症候による亜分類では、収縮期血圧が160mmHg以上、拡張期血圧が110mmHg以上を重症とする。

d 24時間尿の蛋白尿が300mg/日以上、2g/日未満を蛋白尿軽症、2g/日以上を蛋白尿重症とする。

e 重症妊娠高血圧症候群は全妊娠の1~2%に発生する。

------

a O

b O

c O

d O

e O

******

正誤問題

a 32週未満の発症を早発型、32週以後の発症を遅発型とする。

b 早発型では遅発型に比較してFGRが減少する。

c 妊娠高血圧症候群では一般に血液希釈が認められる。

d 妊娠高血圧症候群では一般に循環血液量の増加が認められる。

e 妊娠高血圧症候群によるFGRはsymmetrical FGR(均衡型発育不全)になる。

------

a O

b X 早発型では遅発型に比較してFGRが増加する

c X 妊娠高血圧症候群では血液濃縮が認められる。

d X 妊娠高血圧症候群では一般に循環血液量の減少が認められる。

e X asymmetrical FGR(不均衡型発育不全)

******

正誤問題

a 妊娠高血圧症候群の治療の基本は安静・食事療法である。

b 妊娠高血圧症候群では一般に高カロリー療法を行う。

c 妊娠高血圧症候群では一般に食塩摂取量を5g/日に制限する。

d 妊娠高血圧症候群では一般に厳重な水分制限を行う。

e 妊娠高血圧症候群の薬物療法ではACE阻害薬が第一選択である。

------

a O

b X 妊娠高血圧症候群では一般に軽度の低カロリー療法を行う。

c X 妊娠高血圧症候群では一般に食塩摂取量を7~8g/日に制限する。極端な塩分制限はしない。

d X 妊娠高血圧症候群では循環血液量の減少が認められるため、極端な水分制限はしない。口渇を感じない程度に摂取させる。

e X 妊娠高血圧症候群ではACE阻害薬は禁忌薬剤である。PIHの降圧剤としてはヒドララジン(アプレゾリン)、メチルドーパ(アルドメッド)、ニフェジピン(アダラート)、ラベタロール(トランデート)などを用いる。

インフルエンザ(流行性感冒)とは?

インフルエンザウイルスによる急性感染症で、発病すると、高熱、筋肉痛などを伴う風邪のような症状があらわれ、急性脳症や二次感染により死亡することもある。

インフルエンザウイルスとは?

インフルエンザの病原体(RNAウイルス)。本来はカモなどの水鳥を自然宿主として、その腸内に感染する弱毒性のウイルスであったものが、突然変異によってヒトの呼吸器への感染性を獲得したと考えられている。

インフルエンザAウイルス、インフルエンザBウイルスは、患者の気道分泌物から飛沫感染により伝搬する。B型は宿主域が狭いために世界的大流行(パンデミック)が発生しないが、A型はヒト、鳥類、ウマ、ブタなどに感染し、時に種を超えて感染し、パンデミックをきたすことが懸念されている。

インフルエンザ・パンデミック(世界的大流行)の歴史:

・1918~19年: スペインかぜ、H1N1亜型のA型インフルエンザ、感染者6億人、死者4000~5000万人。

・1957年: アジアかぜ、H2N2亜型のA型インフルエンザ、死者100万人以上。

・1968~69年: 香港かぜ、H3N2亜型のA型インフルエンザ、死者50万人以上。

・1977~78年: ソ連かぜ、H1N1亜型のA型インフルエンザ、パンデミックと言われることもあるが、主に青年のみに感染したため厳密にはパンデミックではなく、エピデミック(局地流行)である。

・2009~10年: 2009年新型インフルエンザ、H1N1亜型のA型インフルエンザ、死者約10万人程度。本インフルエンザに対するワクチンはすでに完成しており、2010年後半から接種可能なインフルエンザワクチンは、通常の季節性インフルエンザワクチン2種に加えて新型インフルエンザワクチンにも対応した3価ワクチンとなっているものがほとんどである。

・今後も新型インフルエンザウイルスが出現することが予測されており、世界的規模で警戒し続けられている。

症状:

・ 気道感染症状、発熱、頭痛、筋肉痛、全身倦怠感など。

・ 健康人に感染して合併症がない場合は、対症的対応で感染により1週間以内で軽快することが多い。

・ 65歳以上の高齢者、妊娠28週以降の妊婦、慢性肺疾患(肺気腫、気管支喘息、肺線維症、肺結核など)、心疾患(僧帽弁膜症・鬱血性心不全など)、腎疾患(慢性賢不全・血液透析患者・腎移植患者など)、代謝異常(糖尿病・アジソン病など)、免疫不全状態の患者などの場合には、ハイリスクとしての対応が必要である。

診断:

・ 迅速診断キット: 鼻の奥の咽頭に近い部分を採取すると検出率が高い。15~20分で結果が分かる。A型とB型の鑑別も可能である。

オセルタミビル(タミフル®)は発症後48時間以内でないと効果が期待できないため、迅速診断キットは非常に重要な検査方法となっているが、発症直後ではウイルス量が少ないため陽性と判定されないことがある。検査で陰性と判定されても症状などから医師の判断で抗ウイルス薬を処方する場合もある。

インフルエンザウイルスの胎児への直接的影響:

妊婦が妊娠初期にインフルエンザに罹患した場合、直接的な胎児への催奇形性はないと考えられる。

妊婦に対する治療:

妊婦は心肺機能や免疫機能に変化を起こすため、インフルエンザに罹患すると重篤な合併症を起こしやすい。

米国疾病予防管理センター(CDC)ガイドラインでは、インフルエンザ流行期間に妊娠予定の女性へのインフルエンザワクチン接種を推奨している。妊娠全期間においてワクチン接種希望の妊婦には接種可能としている。これまでのところ、妊婦にインフルエンザワクチンを接種した場合に生じる特別な副反応の報告はなく、胎児に異常の出る確率が高くなったとするデータもない。

妊婦がインフルエンザに罹患した場合、一般的な対症療法のほか、抗インフルエンザ薬(リレンザ®、タミフル®)が有効であり、児への有害事象もないとされる。

******

産科診療ガイドライン・産科編2011

CQ102 妊婦・授乳婦へのインフルエンザワクチン、抗インフルエンザウイルス薬投与は?

Answer

1. インフルエンザワクチンの母体および胎児への危険性は妊娠全期間を通じて極めて低いと説明し、ワクチン接種を希望する妊婦には接種する。(B)

2. 感染妊婦・授乳婦人への抗インフルエンザウイルス薬(リレンザ®とタミフル®)投与は利益が不利益を上回ると認識する。(C)

3. インフルエンザ患者と濃厚接触後妊婦・授乳婦人への抗インフルエンザ薬(リレンザ®とタミフル®)予防投与は利益が不利益を上回る可能性があると認識する。(C)

******

解説

インフルエンザは主に冬期に流行するインフルエンザウイルスによる感染症で、急激な38度以上の発熱・頭痛・関節痛・筋肉痛などの症状を認める。その症状には特徴的な臨床症状や所見はなく、確定診断にはウイルス学的検査が必要である。最近では迅速診断キットによるウイルス抗原の検出が普及している。

インフルエンザに罹患した大多数は特に治療を行わなくても1~2週間で自然治癒するが、乳幼児・高齢者・基礎疾患のある人の場合には、気管支炎・肺炎などを併発し、死に至ることもある。

妊婦も心肺機能や免疫機能に変化を起こすため、インフルエンザに罹患すると重篤な合併症を起こしやすい。妊婦がインフルエンザ流行中に心肺機能が悪化し入院する相対リスクは産後と比較して妊娠14~20週で1.4倍、妊娠27~31週で2.6倍、妊娠37~42週で4.7倍であり、妊娠週数とともに増加するとの報告もある。

現在使用されているインフルエンザワクチンは不活化ワクチンであり、理論的に妊婦、胎児に対して問題はなく、約2000例のインフルエンザワクチン接種後妊婦において児に異常を認めていない。そのため、米国におけるCDCガイドラインではインフルエンザ流行期間に妊娠予定の女性へのインフルエンザワクチン接種を推奨している。ACOGもCDCの勧告を支持している。本邦の国立感染症研究所は妊婦にワクチンを接種した場合に生ずる特別な副反応はなく、また妊娠初期にインフルエンザワクチンを接種しても胎児に異常の出る確率が高くなったというデータもないと報告している。妊娠初期の接種は避けた方がいいという慎重な意見もあるが、流産・奇形児の危険が高くなるという研究報告はないため、妊娠全期間においてワクチン接種希望の妊婦には摂取可能とした。

不活化インフルエンザワクチンを妊娠第3三半期に接種した妊婦からの児は、非接種妊婦からの児に比して、生後6ヵ月までのインフルエンザ罹患率は63%に減少する。通常、6ヵ月未満の乳児に対するインフルエンザワクチン接種は認められていないため、妊婦へのインフルエンザワクチン接種は妊婦と乳児の双方に利益をもたらす可能性がある。

インフルエンザワクチン接種後、効果出現には約2~3週間を要し、その後約3~4ヵ月の防御免疫能を有するため、ワクチン接種時期は流行シーズンが始まる10~11月を理想とする。また授乳婦にインフルエンザワクチンを投与しても乳児への悪影響はないため、希望する褥婦にはインフルエンザワクチンを接種する。

本邦では抗インフルエンザ薬としてザナミビル(リレンザ®:吸入薬)とオセルタミビル(タミフル®:内服薬)などが使用できる。これらの薬剤は、感染した細胞からウイルス粒子を遊離させるために働くノイラミニダーゼの活性を阻害し、インフルエンザウイルスの増殖を抑制する。このため、抗インフルエンザウイルス薬を適切な時期(発症から48時間以内)から服用開始することにより、発熱期間は1~2日間短縮され、ウイルス排出量も減少する。

Pandemic(H1N1)2009(本邦では2009年5月~2010年4月)時、本邦では妊婦死亡例は報告されなかった。この理由の1つとして、本邦妊婦は患者との濃厚接触後、高率に抗インフルエンザウイルス薬の予防的投与を受けたこと、また感染後は速やかに抗インフルエンザウイルス薬の治療的投与を受けたことが挙げられている。

****** 日本産科婦人科学会、お知らせ

妊娠している婦人もしくは授乳中の婦人に対してのインフルエンザに対する対応Q&A

平成22年12月22日

社団法人 日本産科婦人科学会

分娩前後に母親が感染した場合の対応については昨シーズンと大きく異なっていますのでご注意下さい

Q1: 妊婦は非妊婦に比して、インフルエンザに罹患した場合、重症化しやすいのでしょうか?

A1: 妊婦は重症化しやすいことが知られています。幸い、昨シーズンの新型インフルエンザでは本邦妊婦死亡者はありませんでしたが、諸外国では妊婦死亡が多数例報告されています。昨シーズン、新型インフルエンザのため入院を要した妊婦では早産率が高かったことが報告されています。また、タミフル等の抗インフルエンザ薬服用が遅れた妊婦(発症後48時間以降の服用開始)では重症化率が高かったことも報告されています。

Q2: 妊婦へのインフルエンザワクチン投与の際、どのような点に注意したらいいでしょうか?

A2: 妊婦へのインフルエンザワクチンに関しては安全性と有効性が証明されています。昨シーズンの新型インフルエンザワクチンに関しても、妊婦における重篤な副作用報告はありませんでした。チメロサール等の保存剤が含まれていても安全性に問題はないことが証明されています。

インフルエンザワクチンでは重篤なアナフィラキシーショックが100万人当たり2~3人に起こることが報告されており、卵アレルギーのある方(鶏卵、鶏卵が原材料に含まれている食品類をアレルギーのために日常的に避けている方)ではその危険が高い可能性があります。したがって、卵アレルギーのある妊婦(鶏卵、鶏卵が原材料に含まれている食品類をアレルギーのために日常的に避けている方)にはワクチン接種を勧めず、以下が推奨されます。

1) 発症(発熱)したら、ただちに抗インフルエンザ薬(タミフル)を服用(1日2錠を5日間)するよう指導します。

2) 罹患者と濃厚接触した場合には、ただちに抗インフルエンザ薬(タミフル、あるいはリレンザ)を予防的服用(10日間)するよう指導します。

Q3: インフルエンザ様症状が出現した場合の対応については?

A3: 発熱があり、周囲の状況からインフルエンザが疑われる場合には、「できるだけ早い(可能であれば、症状出現後48時間以内)タミフル服用開始が重症化防止に有効である」ことを伝えます。妊婦から妊婦への感染防止という観点から「接触が避けられる環境」下での診療をお勧めします。妊婦には事前の電話やマスク着用での受診を勧めます。一般病院への受診でもかまいませんが、原則としてかかりつけ産婦人科医が対応します。

インフルエンザ感染が確認されたら、ただちにタミフル投与を考慮します。妊婦には、「発症後48時間以内のタミフル服用開始(確認検査結果を待たず)が重症化防止に重要」と伝えます。

Q4: 妊婦がインフルエンザ患者と濃厚接触した場合の対応はどうしたらいいでしょうか?

A4:抗インフルエンザ薬(タミフル、あるいはリレンザ)の予防的投与(10日間)を行います。予防投与は感染危険を減少させますが、完全に予防するとはかぎりません。また、予防される期間は服用している期間に限られます。予防的服用をしている妊婦であっても発熱があった場合には受診するよう勧めます。

Q5: 抗インフルエンザ薬(タミフル、リレンザ)は胎児に大きな異常を引き起こすことはないのでしょうか?

A5:?昨シーズン、多数の妊婦(推定で4万人程度)が抗インフルエンザ薬(タミフル、リレンザ)を服用しましたが、胎児に問題があったとの報告はあがってきていません。

Q6: 抗インフルエンザ薬(タミフル、リレンザ)の予防投与(インフルエンザ発症前)と治療投与(インフルエンザ発症後)で投与量や投与期間に違いがあるのでしょうか?

A6:以下の投与方法が推奨されます。

1) タミフルの場合?

予防投与:75mg錠 1日1錠(計75mg)10日間、

治療のための投与:75mg錠 1日2回(計150mg)5日間。

2) リレンザの場合 ?

予防投与:10mgを1日1回吸入(計10mg)10日間、

治療のための投与:10mgを1日2回吸入(計20mg)5日間。

Q7: 予防投与した場合、健康保険は適応されるのでしょうか?

A7: 予防投与は原則として自己負担となりますが、自治体の判断で自己負担分が公費負担となる場合があります。

Q8:分娩前後に発症した場合は?

A8:タミフル(75mg錠を1日2回、5日間)による治療をただちに開始します。新生児への対応は以下のように行ないます。

1) 母親が妊娠~分娩 8 日以前までにインフルエンザを発症し治癒後に出生した場合

・通常の新生児管理を行います。

2) 母親が分娩前 7 日から分娩までの間にインフルエンザを発症した場合

・分娩後より、母子で個室隔離。分娩後より、飛沫・接触感染予防策を講じて母子同室とします。

・個室がない場合は母子を他の母子と離して管理します。その際、飛沫・接触感染予防策を十分講じます。

・児への抗インフルエンザ薬の予防投与はせず、児の症状の観察とバイタルサインのモニタリングを行います。

3)母親が分娩後~産院退院までにインフルエンザを発症した場合(カンガルーケアや直接授乳などすでに濃厚接触している場合)

・個室にて、直ちに飛沫・接触感染予防策を講じて母子同室を継続します。その際、児を保育器に収容等の予防策を講じ、母子間の飛沫・接触感染の可能性につき十分注意を払います。

・母親の発症状況や児への曝露の程度を総合的に判断して、必要な場合、厳重な症状の観察とバイタルサインのモニタリングをできる環境に児を移送し、発症の有無を確認します。移送後の児は、保育器管理を行います。保育器がない場合は他児と十分な距離をとります(1.5m 以上,可能ならば,他児との間をカーテン等で分離する)。

・児への抗インフルエンザ薬の予防投与は原則、行なわないことにします。

4)新生児に発熱、咳嗽・鼻汁・鼻閉などの上気道症状、活気不良、哺乳不良、多呼吸・酸素飽和度の低下などの呼吸障害、無呼吸発作,易刺激性 などが認められた場合

・直ちにインフルエンザの検査診断(簡易迅速診断キットによる抗原検査と可能ならば RT-PCR 検査の施行が望ましい)を行います。治療を行う事も考慮します。また,新生児の場合、インフルエンザ以外の疾患で上記の症状を認める場合があるので、鑑別診断に努め適切な治療を行う必要があります。

・早産児へのインフルエンザの影響は不明なことが多いので、疑い例であってもウイルス検査を行うように努めます。

Q9: 感染している(感染した)母親が授乳することは可能でしょうか?

A9: 原則,母乳栄養を行います. 以下が勧められます。

・母親がインフルエンザを発症し重症でケアが不能な場合には、搾母乳を健康な第 3 者に与えてもらう。

・母親が児をケア可能な状況であれば、マスク着用・清潔ガウン着用としっかりした手洗いを厳守すれば(飛沫・接触感染予防策)、直接母乳を与えても良い。

・母親がオセルタミビル・ザナミビルなどの投与を受けている期間でも母乳を与えても良いが、搾母乳とするか、直接母乳とするかは、飛沫感染の可能性を考慮し発症している母親の状態により判断する。

・母親の症状が強く児をケアできない場合には、出生後、児を直ちに預かり室への入室が望ましい。その際、他児と十分な距離をとる(1.5m 以上)。

・哺乳瓶・乳首は通常どおりの洗浄でよい。

・原則、飛沫・接触感染予防策の解除は、母親のインフルエンザ発症後 7 日以降に行う。

本件Q&A改定経緯:

初版 平成21年5月19日

2版 平成21年6月19日

3版 平成21年8月4日

4版 平成21年8月25日

5版 平成21年9月7日

6版 平成21年9月28日

7版 平成21年10月22日

8版 平成21年11月9日

9版 平成22年12月22日