2021年4月28日放送、NHKテレビ歴史探偵「飛鳥の八角形古墳」を視聴しました。

昨年から関西大学文学部考古学研究室と奈良県明日香村教育委員会が発掘調査を

進めている明日香村平田の中尾山古墳の調査が主題であった。取材は2021年1月。

それでは写真を中心に中尾山古墳の真実を探ってみたいと思います。

以前に下記ブログで中尾山古墳について纏めています。

「中尾山古墳」が文武天皇陵と確実に宮内庁はいつまで“ねじれ構造”を放置するのか - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

上の写真は中尾山古墳(文武天皇陵)現地の遠景です。 撮影:2011-5-16

高松塚古墳の近くにあります。

文武天皇陵は別名粟原塚穴(あわらつかあな)、ジョウセン塚古墳とも

言われる。

享保19年(1734)の『大和志』では、「平田村の西に在り。

俗に中尾の石墓と呼ぶ」(現在の中尾山なかおやま古墳)としている。

明治14年(1881)に現在地に指定替えとなった。

以下現地の説明板より引用させていただきます。

「陵名を檜隈安古岡上陵(ひのくまのあこのおかのうえのみささぎ)と称する。

文武天皇は、追尊岡宮天皇(草壁皇子)の皇子で慶雲4年(707)6月に

崩御され、11月に飛鳥岡で火葬の上、この陵に葬られたことが「続日本紀」に

見られる。」

以上は下記ブログより再掲載

奈良散策記 その7 第42代文武(もんむ)天皇陵 : 散策とグルメの記録 (exblog.jp)

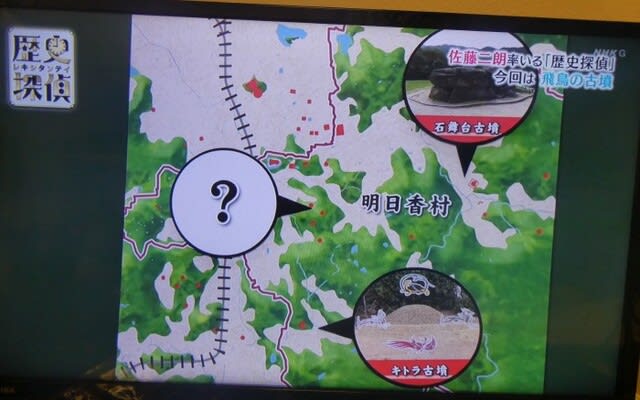

上の写真は番組の冒頭部

上の写真は中尾山古墳の位置を示したもの

上の写真は中尾山古墳を上空より撮った遠景

上の写真は発掘現場の一部

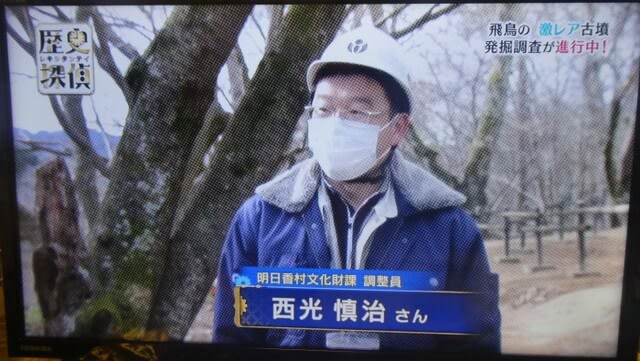

上の写真は現地調査を担当した西光慎治さん

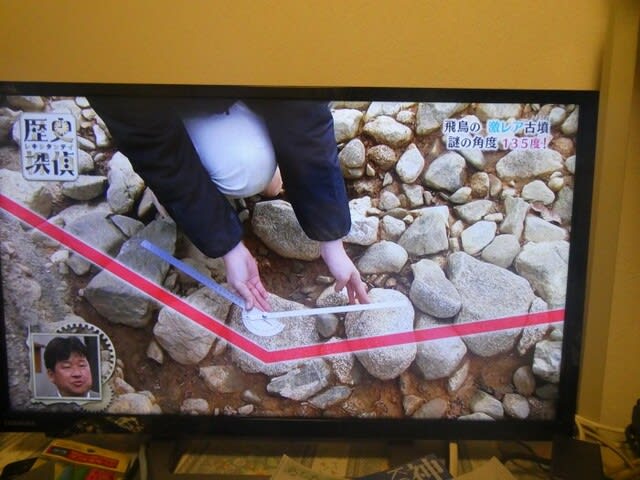

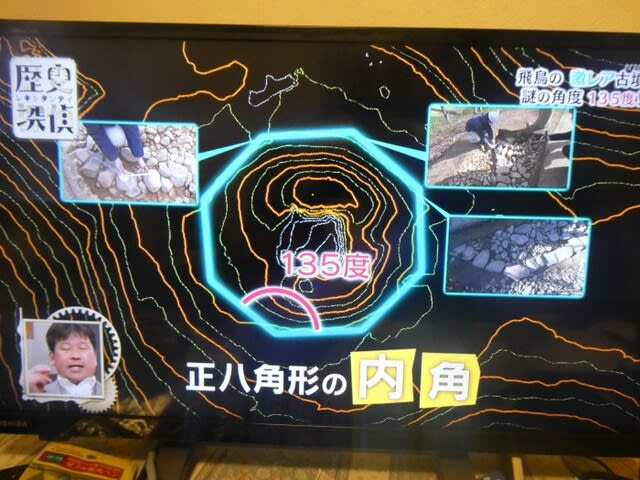

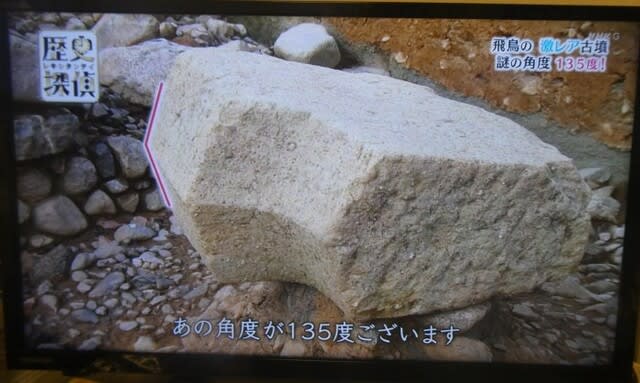

上の写真は石積みの角度が135度となっている部分の分度器による測定確認

上の写真は地形をレーザー照射により測定

上の写真は測定範囲と測定結果

上の写真は測定結果

上の写真は沓形石(くつがたいし)の拡大

沓形とは

飛鳥時代や奈良時代の古い仏殿や宮殿の大棟の両端にちょうど沓(中国から伝わった靴)

を立てたような形をしている瓦で、その形から沓形(くつがた)という。

また鴟尾(しび)、鮪(しび)とも呼ばれる。これはその形がもともとは空想上の鳥

あるいは魚からきたことから付けられた。空想上の鳥や魚を載せることによって、

悪魔除けや火除けの意味が込められている。飛鳥時代に大陸から伝わり、

大規模な建築の大棟で使われた。

石敷きの上には墳丘から転落したとみられる沓形石(くつがたいし)があり、八角形の隅に

合うよう約135度に加工されていたことから、墳頂部に置かれた可能性が高いという。

上の写真は沓形石が墳頂部に置かれた状態の想定図(8つの沓形石が使用か?)

鴟尾(しび)のように2つだけの配置か?証拠は無し

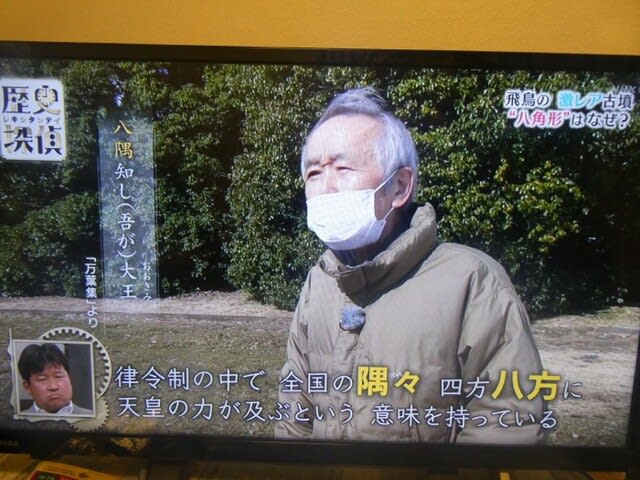

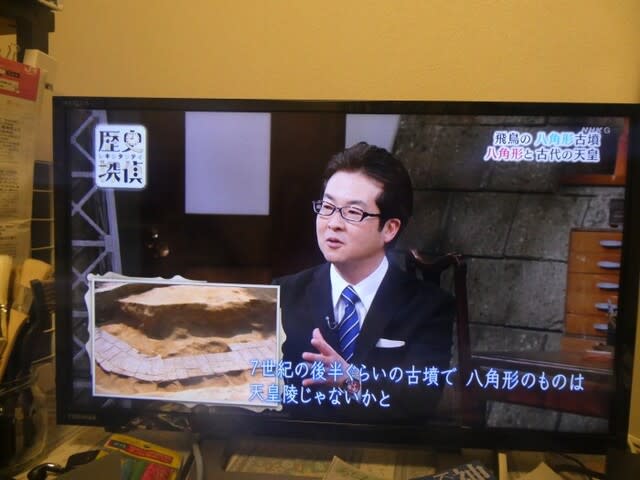

上の4枚の写真は8世紀の初めにこの場所で八角形の古墳といえば天皇陵であると解説

京都橘大学名誉教授の猪熊兼勝さん

令和天皇の即位礼正殿の儀の際の高御座が八角形。他に聖徳太子が祀られている

法隆寺夢殿や仏像の基壇なども八角形という例が紹介された。

八角形の天皇陵としてこれまでに確認されている古墳は天武・持統天皇陵(檜隅大内陵)

及び牽牛子塚古墳(斉明天皇陵?)。

上の2枚の写真は天武・持統天皇陵(檜隅大内陵)と八角形(135度)であるとの検証結果

天武・持統天皇陵について私が書いたブログにリンクしておきます。

天武・持統天皇陵に関するNHKテレビ報道と訪問(2011-5-16)時の写真 : 散策とグルメの記録 (exblog.jp)

上の3枚の写真は2010年に発掘調査された牽牛子塚古墳(斉明天皇陵?)も八角形と

解説される多摩大学 客員教授の河合敦さん

私も牽牛子塚古墳についてブログを書いています。(下のリンク)

奈良県立橿原考古学研究所 土曜講座 「牽牛子塚古墳外周部の調査」 on 2016-8-6 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

番組では中尾山古墳がどのように造成されたかを判り易く図示(上の6枚の写真)

500トンの石が使用され約2万人の人が動員されたと推定。

中央部の高さ5m、対辺長19.5mの3段構造

これから被葬者が眠る石室へと調査が進みます。

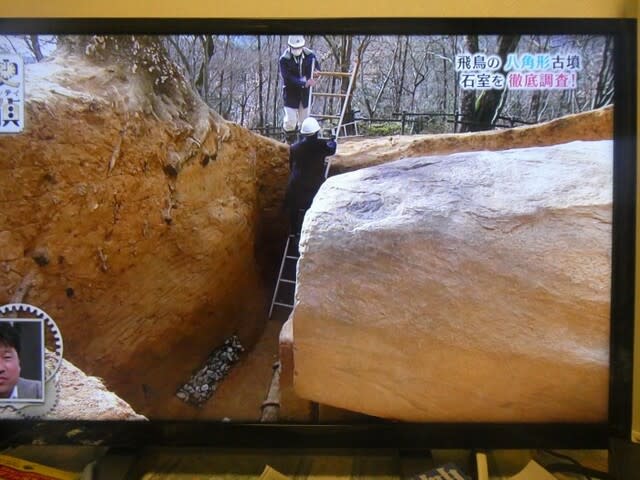

上の3枚の写真は石室の外観

鎌倉時代に盗掘され遺物はなし。盗掘の隙間は25~26cm

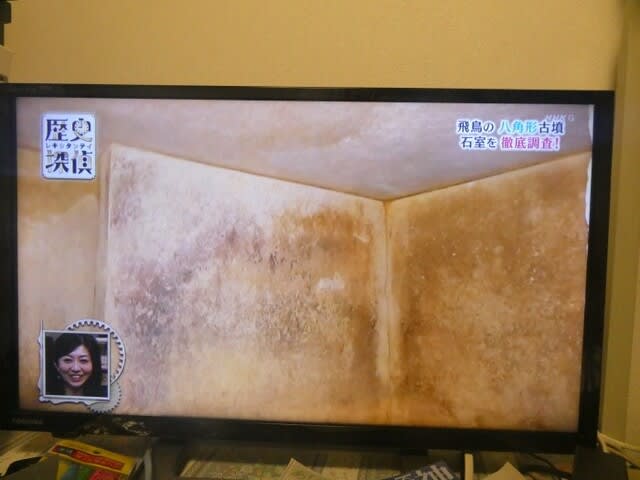

上の写真は石室の内部 水銀朱が確認されています。

約0.9m四方の石室寸法であり、被葬者は火葬されたことが判明。

上の写真は石室の構造で10個の巨石で構成

天井部の石は約30トンの花崗岩 側面の石(8つ)は竜田石(高砂市より運搬の凝灰岩)

底面部の石は黒御影石

底面部には骨壺を置く基壇跡や排水のための溝加工がされている。

10個の石の総重量は約60トンで段丘に使用された石500トンを加えて計560トンの石材が

使用。高松塚古墳の約4倍の石材が使用されています。

被葬者は誰か

火葬されていたことから、僧道昭(629-700)、持統天皇、文武天皇の3人に絞る

道昭は風葬、持統天皇の骨壺が42cmの寸法ということから被葬者は文武天皇と結論

但し、宮内庁が文武天皇陵と比定されている御陵があるために確定までとはしなかった。

火葬については下記ブログで纏めています。

火葬のはじまり - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

Wikipediaから文武天皇の基本情報

第42代天皇

天皇在位期間 697年8月22日 - 707年7月18日

元号 大宝、慶雲

先代 持統天皇 次代 元明天皇

誕生 683年 崩御 707年7月18日

御名 珂瑠(軽) =かる

異称 倭根子豊祖父天皇

天之眞宗豊祖父天皇

父親 草壁皇子

母親 阿陪皇女(元明天皇)

夫人 藤原宮子

子女 首皇子(聖武天皇)

皇居 藤原京

さらにWikipediaの解説で下記のように書かれています。

公式記録の続日本紀には妃・皇后を持った記録は無い。皇后及び妃は

皇族出身であることが条件であり、夫人の藤原宮子が妻の中で一番上位

であった。皇后は皇族出身であることが常識であった当時の社会通念上

から考えれば、当初より後継者に内定していた段階で、

将来の皇后となるべき皇族出身の妃を持たないことは考えられず、

何らかの原因で持つことができなかったか、若しくは記録から

漏れた(消した)とされる。

このことについて梅原猛著『黄泉の王』では、万葉集を根拠に紀皇女こそ

妃であったが 弓削皇子と密通し、それが原因で妃の身分を廃されたという

仮説を述べている。紀皇女については記録が殆ど残されておらず、

将来の皇后の不倫という不埒な事件により公式記録から抹消されたと

いうことであるが、真相は不明である。

第42代 文武天皇の時代の事績として大宝律令の制定(701)及び

日本国号の制定(702)があります。

関連ブログ:

倭国から日本国になった年は大宝2年(702) - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

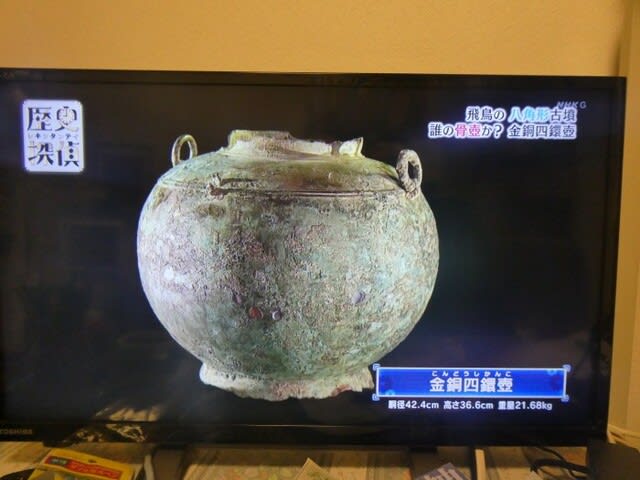

おまけとして骨壺として

上の写真は皇室ゆかりの品々を展示する皇居、東御苑の三の丸尚蔵館に所蔵の

明日香村古宮遺跡出土の金銅四鐶壺(こんどうしかんこ)が文武天皇 or 持統天皇

の骨壺か?の話題に・・・・・・・

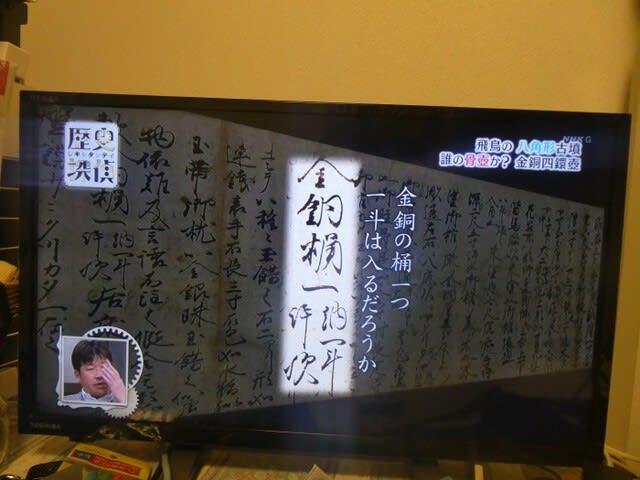

上の写真は持統天皇の骨壺(国立奈良文化財研究所の展示より)

骨壺の寸法が約40cmであり下の写真の持統天皇に関する文書からこの骨壺は

持統天皇の骨壺ではと推論

しかし、奈良文化財研究所飛鳥資料館が2003年に実施したX線分析で浮かんだ孔雀の

画像から持統天皇の骨壺ではないとの反論あり。(下の写真はX線の分析機)

上の4枚の写真は反論の根拠を示した奈良文化財研究所の加藤真二さん

疲れてきたのでこの辺で下記の関連事項を添付して筆を置きます。

現地説明会資料(2020年11月28日(1300人)&11月29日(1500人)に実施)

プレスリリース「奈良県明日香村・中尾山古墳 文武天…|最新情報 一覧|大学広報・プレスリリース|関西大学について|関西大学 (kansai-u.ac.jp)