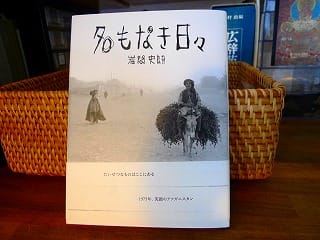

「名もなき日々」(ポプラ社:岩間史朗/写真・文)

帯には「たいせつなものはここにある 1975年、笑顔のアフガニスタン」とあります。

2007年に発行されたものですが、カメラマンの岩間さんが1975年8月から9月にアフガニスタンを旅したときの32枚の写真が収められています。当時岩間さんは20代後半、アフガニスタンはそのときは静かで平和な国だったことが伺えます。

岩間さんはこの中の写真のことを文中で、次のように書いています。

「そこには笑顔があり、貧しくても仲のよい家族がいた。何にでも興味を示し目をきらきれさせている子どもがいた。人間が速く歩けと急かしても焦る気配のない驢馬の歩みがあった。生きている手ごたえが、どの写真にもうつっていた」と書いています。

むき出しの土肌の景色の中で生きる貧しい人々が纏っている衣類にも、私は何かしら強いメッセージ性を感じました。そもそも衣類とは、纏うとはこういうことではなかったのかしらと。

豊かではないけれど、つつましく意思を持った面持ちの人たちが村の風景とともに写真集にはモノクロの姿で切り取られています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

先日のワークショップで、寝袋を畳む時に針穴のような穴をいくつもあけてしまった私。

登山専門店に行き、「寝袋用ナイロンリペアテープ」を買い求め、10円玉の大きさの円い補正布を10数個作って穴の補修をしました。

繕っている時の気分はとても爽快で、これでまた寝袋が役に立ってくれると思うとうれしくなりました。

母の時代、繕いものをしていると、訪ねてきた近所のおばさんが「洗濯ですか?」と訊いたものです。

洗濯という言葉は、洗い物をするだけでなく繕い物などをするときにも広範に用いられたのですね。

一日に一回は何かしら繕いものをしている最近の私。ときどき心の洗濯もいっしょにしているような気分になります。

自分の心も日々修繕するように、繕うという作業は、人をとても落ち着かせるものなのかも知れません。

「名もなき日々」のこの一瞬を大切に生きる。

1979年のソ連侵攻をきっかけに、今も混乱状態にあるアフガニスタンの国と人びと。

「毎日の、この場所の、この一瞬が、なにものにも代えがたい人生だった。生きているこの瞬間が、人生だったのである」と、岩間さんは2003年にガン告知を受けた後、アフガンの写真を眺めながら「名もなき日々」を編纂するきっかけとなった心境の変化や気付きを言葉少なに「あとがき」で語っています。

平凡な日常のありがたさの中で、生きる喜びをもっともっと感じていきたいと思います。