写真は「ハーブ&ドロシー」(佐々木芽生監督作品)のチラシから。

ニューヨークに暮らす元郵便局員で郵便仕訳人のハーブとその妻で元図書館司書だったドロシーを追ったドキュメンタリー映画です。

渋谷の映画館「シアター・イメージフォーラム」で13日から始まったこの映画。

私は、美容室で髪をカットしてもらっている間に雑誌『クロワッサン』を読んでいてこの映画のことを知り、観たい!と思いました。

「ハーブ&ドロシー」は狭い1LDKのアパートにつつましく暮らしながら30年にもわたり現代アートをコレクションしその数は4000点以上にも及びます。蒐集した当時無名の売れない作家は有名になり作品はやがて高値が付いていくようになって行きます。それら作品を1点も売ることなくすべて国立美術館に寄贈したことなどが記され、上映の案内がなされていました。

いまや私の周辺には「断捨離」ブーム到来で、まるでそれと反するようなふたりの膨大なコレクション。見様によってはガラクタと紙一重の現代アート。作品は部屋中にあふれ、次世代に引き継ぐために作品を保護し、その一部を布で覆っていたり、およそ自室の鑑賞用とはかけ離れた作品群の数々。美術館に運び出すとき大型トラック5台分があったというので驚きです。しかしもっと驚くのは作品を選ぶふたりの目の狩人のような確かさで、20世紀現代アートの名作ばかりを結果としてコレクションしたことになります。ふたりの作品に対峙するときの眼差しの優しさや鑑識眼の確かさ、

ふたりが選ぶ基準は「自分たちのアパートに入る作品」と「自分たちのお金で買えるもの」という2点、あとは好き(美しい)かどうかということのみ。換金の目的を持たずただひたすら作家と交わり惚れた作家の作品を買い続けることのエネルギーに圧倒されました。

佐々木監督の舞台挨拶では、映画を作ることになったきっかけなども語られ、「ハーブもドロシーも150cmにも満たない小さな人で可愛らしい普通の、今は年金暮らしの老夫婦です、取材を通して人の持つ情熱の力を感じました」と話されていました。また映画作りのために当初の計画より予算が3倍もかかり、ニューヨークの自宅を担保にしてお金を借りて完成させたことなども。完成さえすればそこから何とかなって行くという強い信念があったけれど、日本では「ドキュメンタリーで現代アートを扱っている」という理由で観客動員が見込めないということで上映してくれる映画館がなく、途方にくれたことなど、監督の話しも映画と同じくらいのドキュメントタッチの迫力がありました。

小柄なハーブとドロシーが手を取り合って歩くうしろ姿は、まるでチャップリン映画の中のチャップリンのようにも見えました。

人は周りを気にすることなく、置かれた環境にひるむことなく、自分の信じた道をひたすら突き進めばいいのだと、そんな勇気とほほえましさも同時にいただいた映画でした。

私の観た17日は調べた当初は19:00~からのレートショウの1回上映で1週間で終了となっていましたが、今は違っているようです。19:00~の上映は満席でした。ドキュメンタリーで満席になるなんて、すごいですね。何かが動いているようです。

平日朝10時の「渋谷ユーロスペース」。映画開始時の観客は5名、終わるころには10数名。

これがドキュメンタリー映画の実態なのでしょうか……。

「ユーロスペース」で『うつし世の静寂(しじま)に』が上映されています。(11月19日まで10:00~の上映)。

『うつし世の静寂に』(由井英監督作品)は「念仏講」が描かれ、「巡り地蔵」や「初山獅子舞」が描かれ、「谷戸田のお百姓」が描かれ、庶民の自然を敬い祈る姿が描かれています。

川崎市の一角に残る現在の風土と暮らしを記録した映画です。

背景には巨大な団地群が間近に迫りながら、まるでその一角だけが昔をそのまま残しています。そこに住む人たちの日々の暮らしの和やかさに映画の中で触れた私は、思わず忘れ去ってしまっていた何かを思い出したのか、懐かしさにふるえ自分でも不思議な涙があふれ続けました。

そして映画の中での小さな告発。

ときには祈りの伝統が戦争により断ち切られた初山獅子舞の歴史が1枚の記録写真を基に画面に示されます。

また明治政府の命じた「神社合祀」により村人の祈りの場であったお社は失われ、今はその鎮守の森だけが密やかに残っているという現実、さらにそこで100年ぶりの獅子舞が老若の村人たちにより奉納されます。

私たちが近代化の中で失ってきたものは、自らの意思に添うように微妙に糾われた国の仕掛けがあったのかと、そんな思いが静かに広がって行きます。

風土を生かし、風土に添い、田を作り、畑を耕し農作物を収穫するという少し前までは当たり前に在った日本の原風景、そこには自然への畏敬があり、神仏への感謝と祈りがあり、祭りがありました。これら生活の風景はいつまで保たれて行くのであろうかと、そんな危惧を残しながらどの場面も私の乾いた心に深く沁み込んで行きました。

子供の頃は私の田舎にも講があり、大人たちから講の様子を聞いたことがあります。村のてっぺんにある天神さまでは奉能神楽が行われていたかすかな記憶。映画の中に観た田の畔のクロの作り方などどれも懐かしく琴線を揺さぶるものでした。

畔が出来上がると祖母はそこに棒を刺し、等間隔に大豆を植えていました。その祖母の後を付いて歩いた幼子の私が周辺の里山風景とともに鮮やかによみがえってきました。

環境問題や自然保護を声高に語ることなく淡々と映し出されて行くごく日常の世界。周辺に迫る環境汚染を口にはしないけれど、祖先を敬い土地を守り風土を見つめる人々の無言の実践の姿に心を揺さぶられ続けた私。現在においては過酷ともいえる谷戸田を作る百姓という労働が日々の年月の中で継承され、そこには知識を超えた実践の中で培われてきた知恵が生き、身体に確かな要素として沁み込んでいることも。

由井監督の前回作『オオカミの護符―里びとと山びとのあわいに―』も観てみたくなりました。

西千葉にある「山口画廊」で「舟山一男展」が始まります。(11月10日~11月29日まで)。

(下は山口画廊からの案内ハガキより)

………………………………………

我が家の玄関に「舟山一男」の絵が2枚かかっています。

1枚は玄関の土間の壁(左)に、もう1枚は土間を上がってすぐの廊下の正面に(中)。

他の1枚は玄関わきの小部屋の壁面(右)にと、この数年で計3枚の絵とご縁がありました。いずれも「山口画廊」で購入。

定期的に配送される宅配便の方で、いつも荷物の受け渡しのときに、じっとこの舟山さんの玄関に飾った2枚の絵を見つめられる方がいます。

「この絵、お好きですか?」と尋ねるとこっくりとうなづき、次の仕事へ足早に向かわれます。

舟山さんはサーカスをモチーフにしている画家として知られていますが、私の持っている絵はいずれも植物ということになるのでしょうか。

山口画廊・画廊通信Vol.83によると、その舟山さんにまつわることが山口さんの筆致で書かれていますが、その中に次のような文があります。

「――何しろ、お聞きする機会がないのである。電話でたずねるのも気が引けるので、お会いした際にじっくりとお話できればと思うのだが、作家来廊日は「人前が苦手なのでご遠慮したい」と断られてしまうし、会期中にせっかくお越し頂いても(それも大概は、来客のない開店直後か閉店直前なのだが)ものの5分といらっしゃらないので、何かを話すという状況にはほど遠い。

今までに一度だけお茶を出すのに成功し、お客様の中できっかり3人だけ、幸運にもお会い出来た方がいる。」と。

この舟山さんと幸運にも行き遇った3人の中のひとりはきっと私のことだと思います。私の時はお茶を出すまでには至らずの感で、そのときの様子はこのブログにも書いています。こちら→★

舟山さんは2枚目、3枚目と絵を購入した私に封書で手書きのお礼状を下さるような律儀な方でもあります。

仕事をやめてからというもの、この数年「山口画廊」ともすっかりご無沙汰していますが、久しぶりに舟山さんの新作を拝見しに足を運んでみようかしら?

それにしても山口さんの「画廊通信」における博識に基づく健筆にはただただすごいなあと思うばかりです。

西千葉界隈で行われた「第2回ウエストビレッジ文化祭2010」(11月4日~11月7日)の関連イベントとして企画された「現代アート展」。

主宰者で美術・文化社会批評などで『週刊金曜日』などに記事を書いているアライ・ヒロユキさんがセレクトした作家さんが6名集い、そのギャラリートークを聞くために参加しました。

ギャラリートークは「アートは社会と教育にどう関わるか」。こちらはちょっと私には難解でしたが……。

「現代アート展」は『梁塵秘抄』に倣い、人工空間ではなく生活の場で展示した作品を見せていました。

上の写真は「カトリック西千葉教会」の図書室ともいえる場に展示された「柳川貴司・住むところ」です。作家さんの柳川さんから今回の限られた展示空間の中での苦労話や工夫の跡なども伺うことができました。

柳沢さんは2年に一度のペースで銀座などで個展を開いているそうです。過去の個展など詳しくはこちら★

テーブルの上に置かれたなめらかで円く小さな柳沢さんの作品は木でありながら化石を感じさせる佇まい。まあ可愛い!と私はその円い球体を手にして思わず撫でさすりました。

「テーブルの下も覘いて見て下さい」と促され、かがんで見るとそこにはタイムスリップしたような古い壺のような作品が。

ここは画廊とは違い教会の図書室の中。設えられたテーブルやカーテン、書籍などは動かすことができません。書棚に並んだ書籍は特にインパクトが強いため、作品とのバランスを考え色紙で一冊一冊くるみ統一感を出したそうで、作家さんから直にお話しを伺わなければ、気づかないところでした。

こちらは同じ教会の隣室に展示された「北村真行・落雷をきく」より。

時計やテーブル、カーテンなどはすでにそこに在ったものです。

他には「絵画教室アトリエMIWA」で展示された4人の作家さんたち。

「緒方敏明・創作の生い立ち」「二宮淳・光りなしに在ったもの」「坂内美和子・BO209‐NO.1」「羽賀洋子・植物の形相HASU」。羽賀洋子さんの作品は私にとって久しぶりに絵を買いたいなあと思わせるとても好きな絵でした。(買いませんでしたが……)。

アート作品を日常生活の場へどう取り込むか、これは画廊で眺めるのとは違いミスマッチな雑多なものに囲まれた生活空間への挑戦でもあるわけで、そのキワの部分への挑みを「仏は常にいませども、現(うつつ)ならぬぞあらわれる、人の音せぬ曉に、ほのかに夢に見え給ふ」と『梁塵秘抄』に重ね合わせての仕掛け。

近くでこんな企画をして下さる方がいることに感謝!!

私の中では「めがね」を超えるか……との思いもありましたが、う~ん、どうでしょう……。

しかし、いい映画で好きな映画であることには違いがありません。

「めがね」のときもそうでしたが、映画の中のもたいまさこは、もしかしたらシャーマンなのではと思わせるものがあります。

最後のシーンが思いがけず、ドキリとしてエンディング。そして大貫妙子が歌う「マザーウォーター」の歌が流れます。その曲と歌詞がたまらなく素敵でした。

私も、「頑張らなくてもいい ひたむきであれば 探していたものにきづくだろう」(歌詞より)に共感しました。ゆっくりそれぞれの画面を思い出しながら噛みしめています。

家に帰ると、夜NHKテレビで「金子兜汰91歳の人生訓」をやっていました。

何千枚(確か6~7000句)という投稿句を前にして、取材者が「先生、これ、全部に目を通されるんですか!」と問いかけると、金子師は「当たり前でしょ!全部見ます。それが誠実というもの」ときっぱりと答えた姿が印象に残りました。

頑張らないことと手抜きをすることとは違います。

ひたむきに誠実に自分の周辺を見つめて行きたいなと、そんな一日が終わりました。

いつかは観たいと思っていた映画「ミツバチの羽音と地球の回転」。

昨日その上映情報を知り、今日、台風接近の中を西葛西の会場まで行ってきました。

「ミツバチの羽音と地球の回転」は、上関原発反対運動と祝島の人々を撮ったドキュメンタリー映画です。祝島周辺は生物多様性のホットスポットといわれるところ。その対岸田の浦に原発予定地があり、海を埋め立てるための工事が始まろうとしています。さらに2020年までに石油に依存しない都市づくりを宣言しているスウェーデンの脱石油、脱電気などへの取り組みや環境裁判所の紹介など、自然環境から観た上関原発反対運動とスウェーデンの電力自由化運動が映画の中で展開して行き、とても見応えのあるものでした。

詳しくはオフィシャルサイトで。

今後の上映情報は、10/31八王子 11/3川崎 11/14小金井 11/15立川 11/19杉並区 11/20杉並区 11/21小田原 12/11大田区・世田谷区 (いただいたチラシより)

詳しい上映情報はこちら→☆

上映後の鎌仲ひとみ監督とマエキタミヤコさん、田中優さんのトークでも鎌仲監督の話は説得力があり、「島の人たちは自分たちの生活を守るために反対運動をやっている。そのためには一人一人が農業や漁業やその他自活できる仕事を持ちながら経済的になんとか自立しながら、手弁当で反対運動をしている。仕事を休み、船を出すと1日1万円のガソリン代がかかる。当事者ではない支援者の若者たちはそれなりの役割を担っているけれど、彼らは他でアルバイトをし、そのお金を使って島に来る。島では宿や食べ物などの生活を島の人への依存で行わざるを得ない。そこが問題ともなっている。彼らが経済的な自立を果たしながら運動が出来るかという課題がある」と踏み込んだ話もされたのもとても意義のあることだと思いました。

一人でも多くの方がこの映画を観るといいなと思いました。

映画の中で島の女性は「ただ生活を守るために反対運動をやっているだけ」「海を守るために27年間やっている。遊び事でやっているのではない」と語り、「信念を持っているからあきらめるわけにはいかない」と一本釣り漁業の男性。

「闘う本命はエネルギーの政策転換であり、島の人たちだけでは闘いきれない側面を持っている。そこまで持って行くためには市民運動が成就して行くことが大切」と鎌仲監督。

色々のことをこの映画は示唆し、大変な問題を投げかけているにも関わらず、観終わったあとに清々しさが残る映画でした。それは「いのちき」を何でするか、そこにある先祖伝来の海や田畑、山や森をどう守るかなどそこにある地に足のついた暮らしぶりが反対運動の中に描かれていたからだと思います。

六本木ヒルズのヒルズアリーナに展示されていた「いろはす」で作ったペットボトルツリ―です。

「この木は植物由来の素材を一部(5~30%)を使用した『プラントボトル』の空容器12,000本から作られています。」と説明書きがあります。

「第23回東京国際映画祭」がヒルズを中心に行われ、レッドカーペットではなく環境を考えるグリーンカーペットで開幕したことをニュースで知ったのはつい先日。いまその映画祭が行われています(31日まで)。映画祭のときの主演女優や男優、監督などの写真パネルも展示されていました。

たとえば、「一枚の写真」の新藤兼人監督は、羽織はかま姿で車いすに乗っている写真が、「レオニー」では松井久子監督が黒いレースのロングドレス姿でスタッフと一緒の写真が展示されていました。などなど。(他にもたくさんあったけれど、外国の方は判らなくて……。ただ皆さんドレスアップされていて写真はどれもすごくきれいでした!)

また、トヨタのハイブリットカ―「プリウス」なども数か所展示されていました。

ペットボトルだけを使ったインスタレーションは、以前「東京都現代美術館」で観たことがあります。

「2003 田中一光回顧展」だったと思います。調べて行くとインスタレーションというよりパーティションなど室内の設営にペットボトルを使ったということだったのかしらとも。大量の透明のペットボトルを使った意表をつく展示に度肝を抜かれたことを覚えています。

最近、私は美術館巡りともとんと御無沙汰です。ちょっと反省。

雨に始まり、雪に終わる……。

雪が融けたら春になる……?。

「シェルブールの雨傘」(DVD)を観終わった感想です。

名画はやはり心に沁みますね。

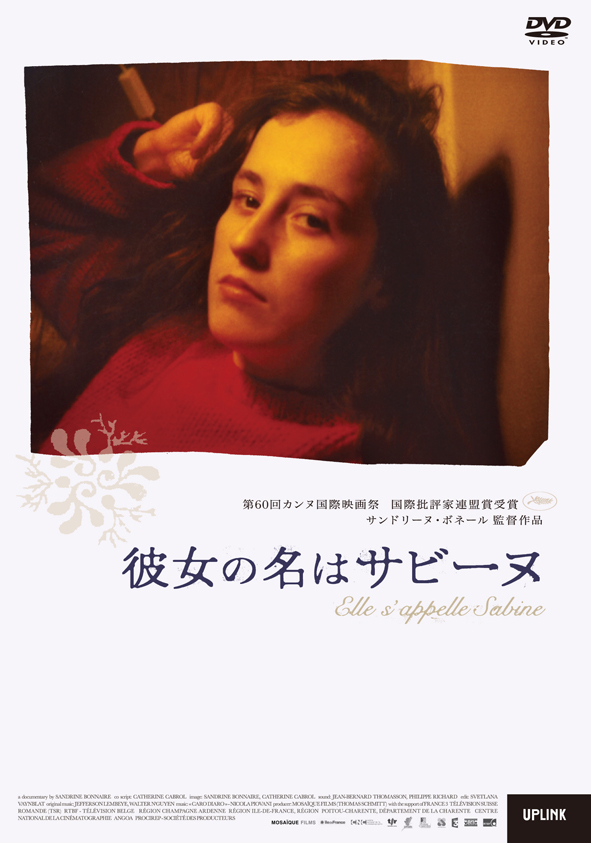

ドキュメンタリー映画『彼女の名はサビーヌ』をDVDで観ました。

サビーヌは自閉症を患い、サビーヌのひとつ違いの姉で女優サンドリーヌ・ボネールが監督を務めた作品です。25年をかけて撮影された記録です。

家で家族と暮らしていた時の若きサビーヌは美しく、ほとんど自閉症ということを感じさせないのびやかな肢体と長い髪、生き生きと豊かな表情の生きようが画面を通して映し出されます。

数十年の家族史の中で兄弟姉妹も変化し、それぞれが独立し家を離れ、最後はサビーヌと母の二人暮らしとなり、最後まで残った兄を喪った寂しさもありサビーヌは荒れ始めます。

サビーヌは精神病と診断され、病院で5年を暮らします。

大量の薬投与と、患者としての過酷な扱いの中で30キロも太ってしまったサビーヌは、昔の面影がすべて消え、同じ人かと見紛うほどです。

病院を出て新しい施設で暮らしているどこから見ても患者に見える表情の乏しくなったサビーヌをカメラは静かに静かに追います。

背景に流れる音楽が観る者を慰めるかのように耳元に届くのが印象的。

施設に移って薬の量が半分に減り、よだれも減り、感情が戻って来つつあるというサビーヌ。しかし太っていることに変わりはなく、歩き方もオボロゲで目にはまだまだ力がなく精神を病んでいる人ということはどこから見ても否めません。

ナレーションは最後に問います。

「薬から解放されるのだろうか……能力が低下するのは病気のせいだろうか……妹は回復するのだろうか……」と。

これは自閉症という問題にとどまらず、今の医療や施設のありかたを問うているように思います。

ケアするための施設、病院も含めてですが、そこで薬漬けになりひとりの人間としての個性はつぶされ尊厳がさらに冒されて行くという、人が壊れて行く現実の前に、成す術もなく立ちすくむわたしたち。身の周りにもたくさんあります。

映画は静かで、暮らすサビーヌの日常に寄り添い、サビーヌの言葉を引き出し、それを観客にみせているだけ、その淡々とした静かな営みがさらに胸を突きます。

やはり岩波ホールで上映される映画は手強いなと言うのが私の率直な感想です。

貧乏な女流画家と力のある画商が出逢い、画家は不幸からの脱却でハッピィな物語へと展開していく……そんなイメージを勝手に抱いていた私。家政婦をして生活費や必要最低限な画材を買うのがやっとのセラフィーヌ。

タイトルに付けられた「庭」という言葉。広大な庭が登場するけれど、それはどちらかというとただ美しいだけの庭とは違う森のような林のようなワイルドガーデンの深い味わい、そして何より心の中に庭を持っていたセラフィーヌ。

その庭を貧しい衣装を着てはだしでどこまでも歩くセラフィーヌ。よく働くセラフィーヌ。

華奢とは真反対を行くセラフィーヌは中年のおデブさんで醜いおばさんです。そのセラフィーヌがひたすら描き続ける個性的で色彩豊かな果実や花、木。

画商によって見出されたセラフィーヌは自分の絵の評価を最初は疑いながらも画商の援助を受けるけれど、貧しさへの反逆からかまるで買い物症候群に陥ったようにモノモノを買いまくり、守護天使の声に従って絵を描き生きるという大義のもとにお金を浪費し、現実とのバランスを失い、精神病院へ収容され、死に至ります。

女ゴッホと称されるセラフィーヌ・ルイの絵が売れ始めたのはセラフィーヌ没後で、絵を描くセラフィーヌとセラフィーヌの私生活は狂気を帯びて行きます。

ひたすらに一途にということはこういうふうに世間の常識とはかけ離れ均衡な感覚を失って行くことなのかと、そんな静かだけれどヒタヒタと胸の詰まるような展開。

しかし、名画に共通するのは、2時間の上映時間が退屈と言うものからはるか離れてあっという間に終わり、淡々と脳裏に深く光を照射されたように場面場面が残り続けるということでしょうか。

主人公セラフィーヌの崩れた体躯、乱れたほつれ毛、破れた毛糸の肩掛け、そのどれをとっても演技派女優ヨランド・モローの際立った個性が発揮されています。川で水浴びをするセラフィーヌの幾重にも垂れた肉が波打つ背中。引き比べて画商ウーデの紳士的で優しい物腰。セラフィーヌの絵を理解し認めながらも恐慌に巻き込まれ画商としてままならない状況に陥ってしまうなど。

そんな中で、日常の中に潜む芸術表現とは何かなど、映画が投げかけて来るものの重層さに惹き込まれ魅入りました。

恵まれた環境で絵を描けない不条理と格闘しながら貧しくても狂っても生涯を賭して取り組めるものを持っていたセルフィーヌはやはり天才といえるのでしょう。

画面の中のセラフィーヌの絵も一度観たら忘れられぬほどのインパクトで記憶に刻み込まれました。

よい映画でした。

…………………

8月31日の歩数 9323歩

「水道の蛇口をひねるとお湯が出る!」と話した人がいました。

この暑さで、お湯のような水が出続けています。

そんな中、歩かなければいけない状況に置かれると人はかなり歩けるものなのですね。

今日はそんな感じで得た歩数です。