「坊っちゃん」

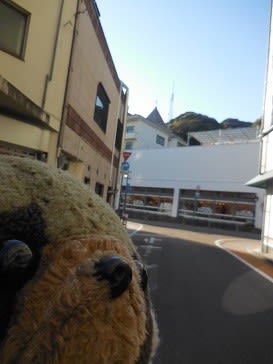

「坊っちゃん」 も 通ったという、道後温泉

も 通ったという、道後温泉

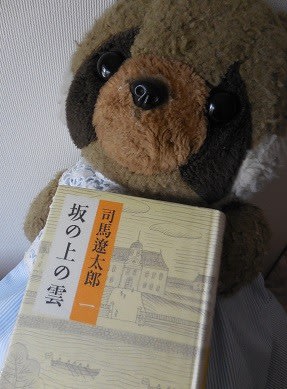

ここに来る前、久しぶりに小説『坊っちゃん』をよんでいた

ここに来る前、久しぶりに小説『坊っちゃん』をよんでいた

うちのチット が、

が、

「解説に、すごくいい文章が載ってた。」

と言うので、

ちょっと、紹介しておきたい、と 思います

ちょっと、紹介しておきたい、と 思います

それは、

伊豆利彦という、そうせき(漱石)研究家が、

伊豆利彦という、そうせき(漱石)研究家が、

昔、『ジュニア版・日本の文学』に

あとがきしたもので、

『坊っちゃん』だけでなく、他の作品の話もまじえながら、

『坊っちゃん』だけでなく、他の作品の話もまじえながら、

そうせき(夏目漱石)の生い立ち~作家になるまでの へんせん(変遷)、

そうせき(夏目漱石)の生い立ち~作家になるまでの へんせん(変遷)、

彼の人生かん(観)の形成を、

当時の社会はいけい(背景)や、時代の空気もふくめて

当時の社会はいけい(背景)や、時代の空気もふくめて

子どもにもわかりやすいように、

しんせつ(親切)に

記しているものだそうです

ちょっと、

分りょう(量)多めに、ばっすい(抜粋)してみますので、

道後温泉ハイカラ通り

道後温泉ハイカラ通り や、坊っちゃん時計などの シャシン(写真)とともに

や、坊っちゃん時計などの シャシン(写真)とともに

よろしければ

ごらんください

「夏目漱石は、本名を金之助といいます。

1867年に、江戸の牛込馬場下に、ふるい家柄の名主の子として生まれました。

五男三女の末っ子でした。

ちょうど江戸幕府が倒れ、明治の新時代がはじまろうとする時代でした。

ちょうど江戸幕府が倒れ、明治の新時代がはじまろうとする時代でした。

その翌年に年号は明治とかわり、

江戸は東京と呼ばれるようになったのです。

新しい時代の波は次々にふるいものをうちこわして、驚くほどの速さで

新しい時代の波は次々にふるいものをうちこわして、驚くほどの速さで

世の中を変えていきました。

ふるい家柄の夏目の家も、

こうした激しい時代の波の中で 没落していったのでした。

漱石の生まれ育った時代は、一面では西洋の文化や社会制度をとりいれた、

漱石の生まれ育った時代は、一面では西洋の文化や社会制度をとりいれた、

進歩と発展の時代だったのですが、

一面では不安定な、

落ち着きのない時代でもありました。

金之助が小学校に入学したのは明治七年ですが、

金之助が小学校に入学したのは明治七年ですが、

小学校というものが出来たのが 明治五年ですから、

まだ制度も設備も ととのっていませんでした。

卒業するまでに何度も制度が変わり、

そのたびに学校のよび方もかわる

という有様でした。

金之助は大学に進むまでに、

いくつか学校を変わり、いろいろ迷っていますが、

そこには、たえず変化する時代に生きる少年の、心の動揺を見ることができます。

そこには、たえず変化する時代に生きる少年の、心の動揺を見ることができます。

おさない金之助は、

自分がどんな時代に生きているかを

自覚してはいなかったけれど、

維新の動乱の最中に生まれ、

激動の時代を、そのうずの中心である東京で育ったということは、

漱石の文学に 大きな意味をもっています。

(中略)

・・・・

生まれるとすぐから、他人の手から手へ渡されて、

生まれるとすぐから、他人の手から手へ渡されて、

本当に安心してすがりつく

母の胸を持たなかった

孤独と不安は、

漱石の文学に、おおうことの出来ないかげを おとしています。

漱石の文学には、虚偽を憎み、真実の愛を求める、愛と真実にうえた心が

漱石の文学には、虚偽を憎み、真実の愛を求める、愛と真実にうえた心が

強く感じられます。

『坊っちゃん』の清(きよ)は、

そんな心が生んだ人物でした。

清は、身よりもなく、金も地位もない女です。もちろん新時代の教育を受けたわけでもなく、

清は、身よりもなく、金も地位もない女です。もちろん新時代の教育を受けたわけでもなく、

松山は箱根の向こうか、こちらか、と

きくような女です。

坊っちゃんに対する愛も、おろかで盲目的な愛だったと

いえばいえるでしょう。

けれども清は なんの打算もなく、ひたすら坊っちゃんを愛したのです。

けれども清は なんの打算もなく、ひたすら坊っちゃんを愛したのです。

この愛を漱石は、

なににもまして美しいものに 描きました。

清が坊っちゃんに、そんないちずな愛を注いだのは、

坊っちゃんが親からも愛されぬ

不幸な子だったからでしょう。

はやく母親に死なれ、親から可愛がられた記憶がないという

『坊っちゃん』の主人公に、

私たちは 漱石自身の不幸な生いたちが

刻み込まれているのを 感じます。

『坊っちゃん』は痛快なユーモア小説だけれど、

『坊っちゃん』は痛快なユーモア小説だけれど、

その笑いのかげに、

やはり孤独な漱石の、

真実の愛を求めてやまぬ寂しい心が

しみじみ感じられるのです。

そういえば、漱石の最初の作品である『吾輩は猫である』の主人公も、

そういえば、漱石の最初の作品である『吾輩は猫である』の主人公も、

生まれるとすぐ捨てられて、

親の愛も知らず、厄介者あつかいされる

不幸な猫でした。

人間たちから無視され、名前さえもつけられないこの猫は、

人間たちから無視され、名前さえもつけられないこの猫は、

わずかに 苦沙弥(くしゃみ)先生のお情けで、

台所の片すみに辛うじて命をつなぐ、

あわれな猫でした。

しかしこの猫は、

万物の霊長などといって いばっている人間たちの、

いつわりやおろかさを

笑っているのです。

元来この猫の主人である苦沙弥先生が、世間から無視され、

元来この猫の主人である苦沙弥先生が、世間から無視され、

生徒からも馬鹿にされる、

中学の 無名の英語教師なのでした。

当時の社会で、力をもち、はばをきかせていたのは、

金持ちであり、華族であり、

軍人や政治家たちでした。

かれらは金力や権力をもって、善良な人々を圧迫し、

かれらは金力や権力をもって、善良な人々を圧迫し、

自分のおもうままに 支配しようとします。

世間の人たちも、この金力や権力に頭を下げ、

その手先になって、

金力や権力に従わないものを 圧迫しました。

漱石はこれらの人々に対して、お金も地位もなく、世の中から馬鹿にされている、

漱石はこれらの人々に対して、お金も地位もなく、世の中から馬鹿にされている、

無名の猫と主人を、その仲間たちを、

社会的には無力であっても、

人間(?)としては、

はるかに高いものとして 描きました。

そして、

お金さえあればなんでも出来ると考えている実業家と、

その家族の、

人間としての下劣さ、卑しさを、

思う存分に描きました。

漱石は、四民平等の新しい社会をつくろうとする、はげしい時代の精神に

漱石は、四民平等の新しい社会をつくろうとする、はげしい時代の精神に

はぐくまれて 成長しました。

漱石には、

平民の子としての 自覚と誇りがありました。

しかし

いつのまにか明治の日本は、

金持ちや華族や軍人たちが、

金力や権力で善良な人たちを苦しめる社会に なってしまったのです。

日清・日露の戦争は、数え切れないほど多数の国民を戦場で殺しましたが、

日清・日露の戦争は、数え切れないほど多数の国民を戦場で殺しましたが、

その結果

肥えふとったのは、

成り上がりの実業家たちでした。

政府と結びついたかれらは、

国民を思うままに支配するようになりました。

人間が人間として尊重されず、人間の真実の愛など、無視され、

人間が人間として尊重されず、人間の真実の愛など、無視され、

ふみにじられました。

お金がすべてという世の中になってしまったのです。

漱石はこのような社会に対して、

はげしい怒りをおぼえました。

漱石ははっきりと、こんな社会とたたかうために、自分は文学をやるのだ

漱石ははっきりと、こんな社会とたたかうために、自分は文学をやるのだ

といっています。

お金は大切なものだ。漱石はよくそれを知っていました。

けれどもお金がすべてではない。

お金以上に大切なものがある。

漱石はそのことを、世の人に知らせたいとおもいました。

お金よりも大切なもの、

それは人間でした。

真実の愛でした。

人間らしいやさしい心であり、

親切な心でした。

そしてまた 人間ひとりひとりの自由と独立でした。

そしてまた 人間ひとりひとりの自由と独立でした。

人間は各人がそれぞれに自分自身を大切にし、

自分の力で 生きていかなければならない。

しかし自分を大切にするものは、

他人をも大切にしなければならない。

自分のために

他人を犠牲にしてはならない。

漱石は対等平等な人間どうしでつくる自由な社会を夢見ました。

漱石は対等平等な人間どうしでつくる自由な社会を夢見ました。

この考えから、自分たちだけの利益のために、

民衆を苦しめる金力と権力を

はげしく憎み、

強く抗議したのです。

『坊っちゃん』や『二百十日』には、

漱石のこんな考えが

はっきりと表現されています。

・・・・・

」

このあと、伊豆さんのお話は

『虞美人草』や、『三四郎』や、『こころ』『明暗』にまで

『虞美人草』や、『三四郎』や、『こころ』『明暗』にまで

つづいていき、

そうせき文学の全ぼう(貌)を

伝えています・・。

そうせきろん(漱石論)をてんかい(展開)する、

そうせきろん(漱石論)をてんかい(展開)する、

さまざまにすぐれた人がいるのは

知っているけど、

「 この先生の『あとがき』には

この先生の『あとがき』には

心につきささる、

漱石の文章のような、力を感じた。」

と

うちのチット は まいっていました

は まいっていました

(その19、「一六本舗の坊っちゃん団子」に、つづく)

司馬さん(かんじ:司馬遼太郎)により 生み出された、

司馬さん(かんじ:司馬遼太郎)により 生み出された、

同じく、司馬さんが書いた・小説「功名が辻」

同じく、司馬さんが書いた・小説「功名が辻」 により、

により、 やまうち・かつとよ(山内一豊)のつま(妻)です

やまうち・かつとよ(山内一豊)のつま(妻)です (昔は「やまのうちかずとよ」って言ってました)

(昔は「やまのうちかずとよ」って言ってました) 「山内一豊の妻」の夫、である、「山内一豊

「山内一豊の妻」の夫、である、「山内一豊 」とは、

」とは、 「

「 織田家の家中にあって、数にもならぬ貧乏くさい者」

織田家の家中にあって、数にもならぬ貧乏くさい者」 「

「 日本史の代表的賢婦人といわれるようになる」

日本史の代表的賢婦人といわれるようになる」

「高知城の主

「高知城の主 」となった、戦国ぶしょう(武将)

」となった、戦国ぶしょう(武将)

「内助の功」をした・つま(妻)のほうが 有名になってしまい

「内助の功」をした・つま(妻)のほうが 有名になってしまい 、

、 の人生は

の人生は

(さらに、前土佐国主・長宗我部元親の人気の影にかくれています

(さらに、前土佐国主・長宗我部元親の人気の影にかくれています )

) 夫より有名な、つま(妻)・千代は、何をして

夫より有名な、つま(妻)・千代は、何をして

夫を目立たせるために、へそくり

夫を目立たせるために、へそくり をはたいて、名馬を買わせたり

をはたいて、名馬を買わせたり 、

、 関が原で、いえやす(徳川家康)しょうり(勝利)の糸口をつけるのに

関が原で、いえやす(徳川家康)しょうり(勝利)の糸口をつけるのに 夫に手柄を立てさせるため

夫に手柄を立てさせるため あれこれ・おぜんだて(お膳立て)した、

あれこれ・おぜんだて(お膳立て)した、

そんな千代の「内助の功

そんな千代の「内助の功 」は、

」は、 さらに、そのきしつ(気質)は、高知女性のきしつ(気質)として

さらに、そのきしつ(気質)は、高知女性のきしつ(気質)として

げんざい、「高知の女性」といえば、

げんざい、「高知の女性」といえば、

「いごっそう」(頑固な高知男性)たちの たづな(手綱)をしめる、

「いごっそう」(頑固な高知男性)たちの たづな(手綱)をしめる、

「内閣府」のしらべでは、「就業率

「内閣府」のしらべでは、「就業率 管理職率

管理職率 起業率

起業率 」、

」、 (テレビでやってました)

(テレビでやってました) 実に たのもしい、しょうさん(賞賛)されるべき・女たち

実に たのもしい、しょうさん(賞賛)されるべき・女たち

「

「 ・・・私、高知に生まれなくてよかった~。

・・・私、高知に生まれなくてよかった~。 」

」

それに、わ(輪)をかけて、高知市内は

それに、わ(輪)をかけて、高知市内は

個人びょういん(上町病院)のとなりに

個人びょういん(上町病院)のとなりに

そこは大通りに面しているから まだいいのですが、

そこは大通りに面しているから まだいいのですが、

しずかに うんえい(運営)されていたので、クリンたち、

しずかに うんえい(運営)されていたので、クリンたち、 「

「 高知じょう(城)は、大きな

高知じょう(城)は、大きな

桂浜で、太平洋の波と たわむれていた

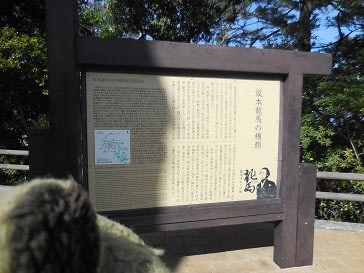

桂浜で、太平洋の波と たわむれていた 「竜王岬」のとったん(突端)に、お堂のようなものを

「竜王岬」のとったん(突端)に、お堂のようなものを 「行ってみよう

「行ってみよう

お堂方面から歩いてきた人に、きいてみると、

お堂方面から歩いてきた人に、きいてみると、 この「竜宮橋」をわたった・向こうは、「竜王宮

この「竜宮橋」をわたった・向こうは、「竜王宮 海の神さまをまつった、神いき(域)らしい

海の神さまをまつった、神いき(域)らしい

「良縁祈願

「良縁祈願 」もうたっている、

」もうたっている、

(ダダダ・・

(ダダダ・・ )

)

わたつみ(海津見)神社、と記された、小さな

わたつみ(海津見)神社、と記された、小さな 」

」  (ガランガラン・・

(ガランガラン・・

えんぎ(縁起)も何も わからない、小さなほこら・・

えんぎ(縁起)も何も わからない、小さなほこら・・

があり、

があり、 、

、

みたいなやつが、かんじられます

みたいなやつが、かんじられます

とびこんできたのは、「アイスクリン」の文字

とびこんできたのは、「アイスクリン」の文字 ってこと

ってこと 」

」 さっそく・きっちょう(吉兆)です

さっそく・きっちょう(吉兆)です

まるで、あいする

まるで、あいする ってなかんじで、恋する乙女・クリン

ってなかんじで、恋する乙女・クリン が そこ知れぬ・幸せ

が そこ知れぬ・幸せ

目の前にある、おみやげ屋さんの

目の前にある、おみやげ屋さんの  「とさいぬ(土佐犬)パーク

「とさいぬ(土佐犬)パーク 」という

」という  うれしそうに、こう、告げてきました

うれしそうに、こう、告げてきました

)

)

まずは、クリンたちも、りょうま

まずは、クリンたちも、りょうま

(え・・・

(え・・・ )

)

ぜんぜん、デカい

ぜんぜん、デカい )

) (かおなんて、下からじゃ、見えません。

(かおなんて、下からじゃ、見えません。 )

) 「

「

古くは、月の名所として、名をはせた かつら(桂)浜

古くは、月の名所として、名をはせた かつら(桂)浜

りょうま・うんぬんを はぶいても、十分おとずれる

りょうま・うんぬんを はぶいても、十分おとずれる

みさき(岬)とみさき(岬)の間に広がる、浜と松林・・

みさき(岬)とみさき(岬)の間に広がる、浜と松林・・

そこには、五色石

そこには、五色石 と呼ばれる石が、波に洗われて、

と呼ばれる石が、波に洗われて、

赤・白・くろ・みどり・グレー

赤・白・くろ・みどり・グレー

浜辺からは、りょうま(龍馬像)も、見えないし

浜辺からは、りょうま(龍馬像)も、見えないし 「龍馬記念館

「龍馬記念館 」も、丘の上にひっそりあって、目立ちません・・

」も、丘の上にひっそりあって、目立ちません・・ 思ったよりも、「龍馬・龍馬」してない・桂浜に、

思ったよりも、「龍馬・龍馬」してない・桂浜に、

しかし

しかし

「桂浜駐車場

「桂浜駐車場 」うらにある、「龍馬の店

」うらにある、「龍馬の店 店とう(頭)に、ちょうどいいサイズの、りょうまが

店とう(頭)に、ちょうどいいサイズの、りょうまが とっても、まんぞくできると思います

とっても、まんぞくできると思います

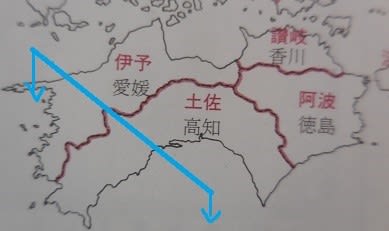

四国3県をめぐった クリンたちは、さいごのひとつ、

四国3県をめぐった クリンたちは、さいごのひとつ、

「高知」といえば、「四万十川」

「高知」といえば、「四万十川」 東京から車で走りつづけてきた

東京から車で走りつづけてきた 四万十川と、あしずり(足摺)岬をふくむ、左下のエリアは、

四万十川と、あしずり(足摺)岬をふくむ、左下のエリアは、 (だんちょうの思い

(だんちょうの思い )

) 「

「

さて、松山~高知市内へは、高速と下道の時間さ(差)

さて、松山~高知市内へは、高速と下道の時間さ(差) が

が せつやく(節約)ファミリー・クリン家は、

せつやく(節約)ファミリー・クリン家は、

(途中、けっこういい道の駅があったりしますし

(途中、けっこういい道の駅があったりしますし けんさく(検索)すると、「国道33号で行け」と出てきますが、

けんさく(検索)すると、「国道33号で行け」と出てきますが、 そんなに山道を 通らなくていい、地元民おすすめの

そんなに山道を 通らなくていい、地元民おすすめの まず、国道11号で、いったん高松方面に向かい

まず、国道11号で、いったん高松方面に向かい 、

、

この道は、ず~っと、川沿いに車をすべらせるから

この道は、ず~っと、川沿いに車をすべらせるから キラキラした・けいこく(渓谷)を横目に いどう(移動)する

キラキラした・けいこく(渓谷)を横目に いどう(移動)する

菜の花も、ところどころに咲いていて、

菜の花も、ところどころに咲いていて、

うちのゲンサイのじょうほう(情報)によると、「

うちのゲンサイのじょうほう(情報)によると、「 夏は、カヌーやラフティングなど、川くだりしたい人が、

夏は、カヌーやラフティングなど、川くだりしたい人が、

とみこ先生の自伝に出てくる によどがわ(仁淀川)の流れを

とみこ先生の自伝に出てくる によどがわ(仁淀川)の流れを

クリン一行が 松山を去る日、松山市中心部の「大街道」という

クリン一行が 松山を去る日、松山市中心部の「大街道」という インパクトある、オレンジ色のかん(看)板を

インパクトある、オレンジ色のかん(看)板を  「なんだろうね?」

「なんだろうね?」 気になりながらも、

気になりながらも、 旅行からかえってきてから しらべたら、それは、昭和初めからある

旅行からかえってきてから しらべたら、それは、昭和初めからある

夜学生たちの、安価なエネルギーげん(源)、および「学資確保」目的で

夜学生たちの、安価なエネルギーげん(源)、および「学資確保」目的で (←今治名物「焼豚玉子飯」)

(←今治名物「焼豚玉子飯」) (玉子の裏は、肉ぎっしり)

(玉子の裏は、肉ぎっしり) 「大原美術館」をあいする

「大原美術館」をあいする してもらえるけれど、

してもらえるけれど、

オリジナルを食べたことがないから、「蒸し加減」が

オリジナルを食べたことがないから、「蒸し加減」が 昔ながらのせい(製)法に

昔ながらのせい(製)法に  (・・これは、もう一度、松山に買いに行かなければ

(・・これは、もう一度、松山に買いに行かなければ 「

「

それは昔、松山の町の横丁ごとにあった、小さなお店でつくられていた

それは昔、松山の町の横丁ごとにあった、小さなお店でつくられていた

たづなコンニャクみたいな形をした、じょうちょ(情緒)いっぱいの

たづなコンニャクみたいな形をした、じょうちょ(情緒)いっぱいの

これ、坊ちゃん団子の大きいのかと思ったら、「しょうゆ餅」って書いてない

これ、坊ちゃん団子の大きいのかと思ったら、「しょうゆ餅」って書いてない 「えっ

「えっ

2つのおかしを買いに、松山を さいほう(再訪)しなければ

2つのおかしを買いに、松山を さいほう(再訪)しなければ

が、

が、 この兄弟と、しき(子規)を通じて、

この兄弟と、しき(子規)を通じて、

ついでに、「銘菓」もつくり出しました

ついでに、「銘菓」もつくり出しました その名も、ズバリ

その名も、ズバリ

司馬さんのタイトルのいみ(意味)は、そんなところだそうです。

司馬さんのタイトルのいみ(意味)は、そんなところだそうです。 そのくも(雲)

そのくも(雲) 白さにこだわった、にゅうか(乳菓)でした

白さにこだわった、にゅうか(乳菓)でした

(←松山市中心部の、秋山兄弟生誕地にて)

(←松山市中心部の、秋山兄弟生誕地にて) 「

「 『そうなったのは、戦争の惨禍を見すぎたせいなんじゃないか?』

『そうなったのは、戦争の惨禍を見すぎたせいなんじゃないか?』 と、れきし(歴史)にくわしい・チット

と、れきし(歴史)にくわしい・チット 明治の青年は、追い求めた「坂の上の雲」を つかむことができなかった・・

明治の青年は、追い求めた「坂の上の雲」を つかむことができなかった・・ しかし

しかし

夏目そうせき(漱石)

夏目そうせき(漱石)

そのとき、しき(正岡子規)のお母さんが、ふるまった

そのとき、しき(正岡子規)のお母さんが、ふるまった

ときき、

ときき、

クリンたち、ぜひ

クリンたち、ぜひ

松山地方で、お祝いやお客さまがあった時、しゅふ(主婦)が

松山地方で、お祝いやお客さまがあった時、しゅふ(主婦)が 「瀬戸内海の海の幸・ちらし寿司」

「瀬戸内海の海の幸・ちらし寿司」

やさい(野菜)や、しいたけに(煮)や

やさい(野菜)や、しいたけに(煮)や

すごい・おもてなし料理

すごい・おもてなし料理 「

「 すし丸では、その他、名物のじゃこ天や、

すし丸では、その他、名物のじゃこ天や、

板前さんや、仲居さんたちの仕事ぶりも、てっていしていて、

板前さんや、仲居さんたちの仕事ぶりも、てっていしていて、

クリンたちは、おもしろいものを 見つけました

クリンたちは、おもしろいものを 見つけました 「『蛇口をひねるとみかんジュースがでるけん』だって

「『蛇口をひねるとみかんジュースがでるけん』だって え・えひめ県の都市伝説として、そんな話は きいたことがあるけれど・・

え・えひめ県の都市伝説として、そんな話は きいたことがあるけれど・・

「やけにうまいね、このジュース

「やけにうまいね、このジュース

を こうあん(考案)した・とのさま(松平定行)

を こうあん(考案)した・とのさま(松平定行)

を 奥ざしき(座敷)とし、

を 奥ざしき(座敷)とし、

これから、クリンたちが向かう 松山じょう(城)は、

これから、クリンたちが向かう 松山じょう(城)は、

クリンたち、のぼってみることに しました

クリンたち、のぼってみることに しました (わあ・・

(わあ・・

石垣の上にそびえる、松山じょう(城)は、郷土がほこる・天才

石垣の上にそびえる、松山じょう(城)は、郷土がほこる・天才

(・・まさに

(・・まさに

次なる天守かく(閣)への道のりが ひらけます

次なる天守かく(閣)への道のりが ひらけます

おしろ(城)には関心のうすい、チット

おしろ(城)には関心のうすい、チット ・・・より、高いところ・高いところへと、ゆうどう(誘導)された

・・・より、高いところ・高いところへと、ゆうどう(誘導)された さらに、おしろの中の急かいだん(階段)をのぼり

さらに、おしろの中の急かいだん(階段)をのぼり

すると、そこには・・・

すると、そこには・・・

広く、広く、松山タウンが、いちぼうできました

広く、広く、松山タウンが、いちぼうできました (なんて、いいながめだろう

(なんて、いいながめだろう ・・・っていうか、

・・・っていうか、 おとのさま(殿様)になった、気分です

おとのさま(殿様)になった、気分です これじゃあ、城下の者たちは、みんな

これじゃあ、城下の者たちは、みんな これが、廃城の危機に陥ったなんて、信じられない

これが、廃城の危機に陥ったなんて、信じられない ひたすら、

ひたすら、 さっきの句より、もっと・有名な、しき(正岡子規)

さっきの句より、もっと・有名な、しき(正岡子規) クリンたち、実はその句のこと、ここに来るまで、

クリンたち、実はその句のこと、ここに来るまで、 でも、ここに立つと、しき(正岡子規)がどうして

でも、ここに立つと、しき(正岡子規)がどうして

この句が、がぜん、いみ(意味)をもちはじめるのです

この句が、がぜん、いみ(意味)をもちはじめるのです

「坊っちゃん団子」です

「坊っちゃん団子」です 小ぶりな ぎゅうひもち(求肥餅)を、抹茶あん・黄身あん・小豆あんでつつんで、

小ぶりな ぎゅうひもち(求肥餅)を、抹茶あん・黄身あん・小豆あんでつつんで、 道後ハイカラ通りの「つぼや菓子舗」のが、有名ですが

道後ハイカラ通りの「つぼや菓子舗」のが、有名ですが 松山に来てみて、気がついたのは、けっこう・いろんなお店が

松山に来てみて、気がついたのは、けっこう・いろんなお店が たとえば、えひめ(愛媛)ナンバーワン

たとえば、えひめ(愛媛)ナンバーワン タルトとともに、「坊っちゃん団子」を かんばん(看板)商品

タルトとともに、「坊っちゃん団子」を かんばん(看板)商品 「マドンナ団子

「マドンナ団子 (上:坊っちゃん団子、下:マドンナ団子)

(上:坊っちゃん団子、下:マドンナ団子) 小説『坊っちゃん』の主人公「坊っちゃん」は、

小説『坊っちゃん』の主人公「坊っちゃん」は、 それに対し

それに対し 小説にとう(登)場する「マドンナ」は、

小説にとう(登)場する「マドンナ」は、 」

」 、ココナッツ

、ココナッツ

ここに来る前、久しぶりに小説『坊っちゃん』をよんでいた

ここに来る前、久しぶりに小説『坊っちゃん』をよんでいた ちょっと、紹介しておきたい、と 思います

ちょっと、紹介しておきたい、と 思います 伊豆利彦という、そうせき(漱石)研究家が、

伊豆利彦という、そうせき(漱石)研究家が、 『坊っちゃん』だけでなく、他の作品の話もまじえながら、

『坊っちゃん』だけでなく、他の作品の話もまじえながら、 そうせき(夏目漱石)の生い立ち~

そうせき(夏目漱石)の生い立ち~

道後温泉ハイカラ通り

道後温泉ハイカラ通り や、坊っちゃん時計などの シャシン(写真)とともに

や、坊っちゃん時計などの シャシン(写真)とともに ちょうど江戸幕府が倒れ、明治の新時代がはじまろうとする時代でした。

ちょうど江戸幕府が倒れ、明治の新時代がはじまろうとする時代でした。 新しい時代の波は次々にふるいものをうちこわして、驚くほどの速さで

新しい時代の波は次々にふるいものをうちこわして、驚くほどの速さで  漱石の生まれ育った時代は、

漱石の生まれ育った時代は、 金之助が小学校に入学したのは明治七年ですが、

金之助が小学校に入学したのは明治七年ですが、 そこには、たえず変化する時代に生きる少年の、心の動揺を見ることができます。

そこには、たえず変化する時代に生きる少年の、心の動揺を見ることができます。 生まれるとすぐから、他人の手から手へ渡されて、

生まれるとすぐから、他人の手から手へ渡されて、 漱石の文学には、虚偽を憎み、真実の愛を求める、愛と真実にうえた心が

漱石の文学には、虚偽を憎み、真実の愛を求める、愛と真実にうえた心が 清は、身よりもなく、金も地位もない女です。もちろん新時代の教育を受けたわけでもなく、

清は、身よりもなく、金も地位もない女です。もちろん新時代の教育を受けたわけでもなく、 けれども清は なんの打算もなく、ひたすら坊っちゃんを愛したのです。

けれども清は なんの打算もなく、ひたすら坊っちゃんを愛したのです。 『坊っちゃん』は痛快なユーモア小説だけれど、

『坊っちゃん』は痛快なユーモア小説だけれど、 そういえば、漱石の最初の作品である『吾輩は猫である』の

そういえば、漱石の最初の作品である『吾輩は猫である』の 人間たちから無視され、

人間たちから無視され、 元来この猫の主人である苦沙弥先生が、世間から無視され、

元来この猫の主人である苦沙弥先生が、世間から無視され、 かれらは金力や権力をもって、善良な人々を圧迫し、

かれらは金力や権力をもって、善良な人々を圧迫し、

漱石は、四民平等の新しい社会をつくろうとする、

漱石は、四民平等の新しい社会をつくろうとする、 日清・日露の戦争は、数え切れないほど多数の国民を戦場で殺しましたが、

日清・日露の戦争は、数え切れないほど多数の国民を戦場で殺しましたが、 人間が人間として尊重されず、人間の真実の愛など、無視され、

人間が人間として尊重されず、人間の真実の愛など、無視され、

そしてまた 人間ひとりひとりの自由と独立でした。

そしてまた 人間ひとりひとりの自由と独立でした。 漱石は対等平等な人間どうしでつくる自由な社会を夢見ました。

漱石は対等平等な人間どうしでつくる自由な社会を夢見ました。 『虞美人草』や、『三四郎』や、『こころ』『明暗』にまで

『虞美人草』や、『三四郎』や、『こころ』『明暗』にまで そうせきろん(漱石論)をてんかい(展開)する、

そうせきろん(漱石論)をてんかい(展開)する、

ここは、なかなか・入り方がむずかしく、まず、

ここは、なかなか・入り方がむずかしく、まず、 「お風呂体験

「お風呂体験

クリンたちは、せっかくなので、4つあるコースのうちの

クリンたちは、せっかくなので、4つあるコースのうちの

「坊ちゃん団子」と、お茶のサービスをも うけられる

「坊ちゃん団子」と、お茶のサービスをも うけられる

ビギナー

ビギナー には、「神の湯」だけ入れて、お茶とせんべいがつく、

には、「神の湯」だけ入れて、お茶とせんべいがつく、 クリンたちは、「坊ちゃんの間」や「天皇のお風呂」とかも

クリンたちは、「坊ちゃんの間」や「天皇のお風呂」とかも めっちゃ・充実かん(感)

めっちゃ・充実かん(感)

ぜったい・3かい(階)こしつ(個室)を とったほうがいいです

ぜったい・3かい(階)こしつ(個室)を とったほうがいいです

「

「 と、チットが言いました。

と、チットが言いました。 「・・・なんか、あんまり・しょうさん(賞賛)になってない言い方だね。。」

「・・・なんか、あんまり・しょうさん(賞賛)になってない言い方だね。。」 でも、小説の中で、『坊ちゃん』には、毎日この温泉に通わせているよ

でも、小説の中で、『坊ちゃん』には、毎日この温泉に通わせているよ

しかも、ここのお風呂で、人がいないのを見計らって

しかも、ここのお風呂で、人がいないのを見計らって

今は湯船に一人もいない、ってことは ありえないけど・・

今は湯船に一人もいない、ってことは ありえないけど・・ ひとりもいないってことも、

ひとりもいないってことも、 「3階個室コース」が、ぜったい・おすすめです

「3階個室コース」が、ぜったい・おすすめです

それと同じように、「高松中学校長

それと同じように、「高松中学校長 いさにわゆきや(かんじ:伊佐庭如矢)

いさにわゆきや(かんじ:伊佐庭如矢)

クリンたちがその人を知ったのは、わりとさいきんで、

クリンたちがその人を知ったのは、わりとさいきんで、 Eテレの「知恵泉」っていう番組で、「道後温泉本館」をたてた人

Eテレの「知恵泉」っていう番組で、「道後温泉本館」をたてた人

彼は、松山はん(藩)に仕える、有のう(能)な役人

彼は、松山はん(藩)に仕える、有のう(能)な役人 、

、

晩年、道後町長になって はじめたのが、

晩年、道後町長になって はじめたのが、

もともと、ここ・道後には、いい温泉

もともと、ここ・道後には、いい温泉 近所の人や、牛馬が、つかれをいやす

近所の人や、牛馬が、つかれをいやす それを、「温泉観光地

それを、「温泉観光地

ゆきや

ゆきや 「町民の雇用創出のため

「町民の雇用創出のため 「

「 大反対されます

大反対されます しかし

しかし 「道後の未来のため

「道後の未来のため しだいに、妨害者はへり、みんな・協力しはじめた

しだいに、妨害者はへり、みんな・協力しはじめた 「日本初の公衆浴場」である、

「日本初の公衆浴場」である、 すぐさま、大当たりして

すぐさま、大当たりして 、

、

西日本きっての、「観光温泉街

西日本きっての、「観光温泉街 「道後・百年の計

「道後・百年の計 「清廉潔白な生き方こそ、人生の基本で、成功の秘訣だ

「清廉潔白な生き方こそ、人生の基本で、成功の秘訣だ ぜひ

ぜひ