食堂にさえ・かん(冠)された、「百姓」という文字・・。

食堂にさえ・かん(冠)された、「百姓」という文字・・。

さいきん見かけない

この文字が、

ほくりく(北陸)にくると、がぜん・いみ(意味)をもってくる

ほくりく(北陸)にくると、がぜん・いみ(意味)をもってくる

今回の旅で、

クリンは、そのことを 知りました。

クリンは、そのことを 知りました。

それは、このあたりが、日本有数の米どころ

それは、このあたりが、日本有数の米どころ だから、

だから、

というばかりでは

ありません。

このあたりが、戦国時代の1世紀、「百姓たちの国」

このあたりが、戦国時代の1世紀、「百姓たちの国」

だったことに

かんけい(関係)しています

(今日は、長文です)

クリンたちが、今いる「福井県北部」は、昔、「越前国」と

クリンたちが、今いる「福井県北部」は、昔、「越前国」と

よばれていました。

ある日、都から、一人のえらい・お坊さんが 布教にやってきます

ある日、都から、一人のえらい・お坊さんが 布教にやってきます

れんにょ(かんじ:蓮如)っていう・お坊さんです 。

。

れんにょ(蓮如)は、当時「一向宗」と呼ばれた「浄土真宗」の

れんにょ(蓮如)は、当時「一向宗」と呼ばれた「浄土真宗」の

リーダーで、

武士やきぞく(貴族)でなく、

庶民を すくうべく、この地に やってきました

庶民を すくうべく、この地に やってきました

れんにょ(蓮如)は、

村のお百姓さんたちに

むかって

言いました。

「

「 心から『南無阿弥陀仏』と唱えれば、必ず極楽に行けるよ。」

心から『南無阿弥陀仏』と唱えれば、必ず極楽に行けるよ。」

戦や、ねんぐ(年貢)、圧政、ききん(飢饉)などで 苦しみぬいてきた

戦や、ねんぐ(年貢)、圧政、ききん(飢饉)などで 苦しみぬいてきた

人々にとって、

これは、まさに

「救いの言葉」・・

しかも、れんにょ(蓮如)は、見た目かっこよく

しかも、れんにょ(蓮如)は、見た目かっこよく 、あたまがよく

、あたまがよく

気さくで

しんせつ(親切)な

とおとい・高そう(僧)

百姓たちは、われさきに その手に すがりました

百姓たちは、われさきに その手に すがりました

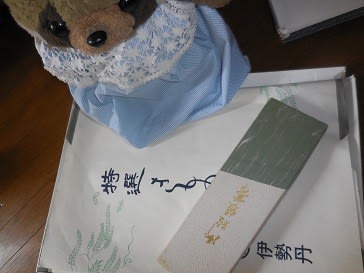

(←本当は このような方です。)

(←本当は このような方です。)

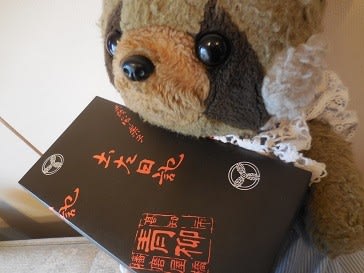

れんにょ(蓮如)の 布教方法は、

おふみ(御文)という、百姓にもわかる やさしい言葉で

おふみ(御文)という、百姓にもわかる やさしい言葉で

書いた、きょうてん(教典)を

くばり、

みんなをあつめて、「講」という、仏教サークルをつくらせる、

みんなをあつめて、「講」という、仏教サークルをつくらせる、

というもの。

かが(加賀)、のと(能登)、えっちゅう(越中)

と、

れんにょ(蓮如)の行く先々で、おふみ(御文)が配られ、

れんにょ(蓮如)の行く先々で、おふみ(御文)が配られ、

こう(講)ができ、

信者のわ(輪)が

広がりました

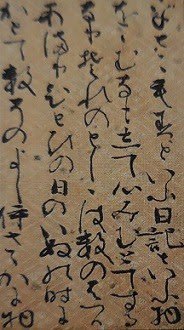

おふみ(御文)には、かかれているのは、たとえば

おふみ(御文)には、かかれているのは、たとえば

こんなことです。

「朝に紅顔あって 世路に誇れども、暮に白骨となって郊原に朽ちぬ」

「朝に紅顔あって 世路に誇れども、暮に白骨となって郊原に朽ちぬ」

<意味>

「朝、元気でも、夕方には 死んでるかもしれないから、

「朝、元気でも、夕方には 死んでるかもしれないから、

しっかり生きな 」

」  みたいなやつです。

みたいなやつです。

そぼく(素朴)

そぼく(素朴) にして、じゅんすい(純粋)

にして、じゅんすい(純粋) な 教えは、

な 教えは、

きびしくて

汚い世界で

生きるしかなかった

百姓の心を、

がっちり・とらえました

一大・ブームとなった

一大・ブームとなった 「一向宗」は、やがて

「一向宗」は、やがて

大きく

まとまりはじめ、

れんにょ(蓮如)の予想以上の

巨大せい(勢)力となって、

しだいに、けん(権)力者に ていこう(抵抗)

信者たちは、地元の大名を はいじょ(排除)するための

信者たちは、地元の大名を はいじょ(排除)するための

いっき(一揆)を

おこしはじめます

とくに、「加賀国」(石川県)では、信者が大名をたおし

とくに、「加賀国」(石川県)では、信者が大名をたおし 国をのっとる

国をのっとる

「加賀の一向一揆」

が

おこりましたが、

そのあとが、すごくて、

百姓たちは、

「ここは、一向宗の国だ

ここには、大名なんかいらねえ

ここには、大名なんかいらねえ

俺たちゃ、平和に暮らすぜ

俺たちゃ、平和に暮らすぜ

」

」

と

宣言し、

100年間の間、自分たちだけの国

100年間の間、自分たちだけの国 を、守りぬいたのです

を、守りぬいたのです

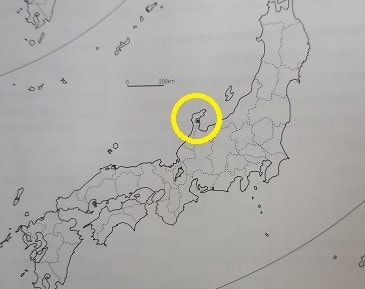

(こんなような状態→)  (赤が加賀国)

(赤が加賀国)

戦国大名たちも、これには、おどろき・手をやき、

戦国大名たちも、これには、おどろき・手をやき、

おそれましたが、

さいごは、のぶなが(織田信長)が出てきて、一向宗は つぶされて

さいごは、のぶなが(織田信長)が出てきて、一向宗は つぶされて

しまったのでした。。

が

それでも

「

「 信長は、どんな戦国武将よりも 一向宗の制圧に 骨を折ったはず。」

信長は、どんな戦国武将よりも 一向宗の制圧に 骨を折ったはず。」

と

れきし(歴史)にくわしい、

うちのチットは

言ってます。

「

「 あの、うるわしの文化都市・金沢の前身が、百姓の

あの、うるわしの文化都市・金沢の前身が、百姓の

宗教王国だなんて

めちゃ・すごすぎる 」

」

と、

チットは、かんしん(感心)しきり・・

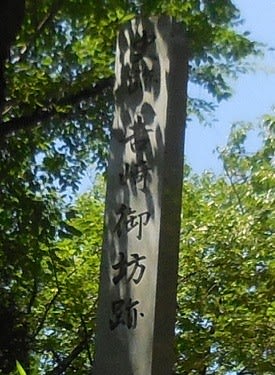

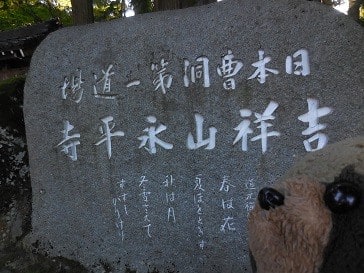

ところで、「北陸宗教王国」のきてん(起点)となった

ところで、「北陸宗教王国」のきてん(起点)となった

ここ

よしざき(吉崎)には、

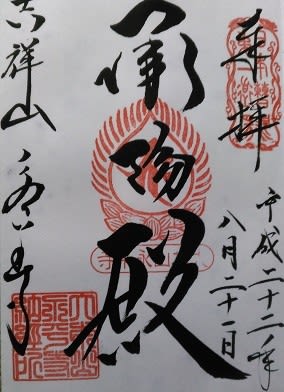

げんざい(現在)、「蓮如を顕彰する施設」が いくつか・たっています

げんざい(現在)、「蓮如を顕彰する施設」が いくつか・たっています

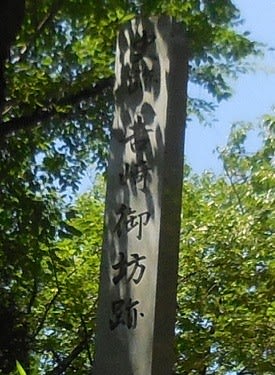

「蓮如像」がある・おやま(御山、「吉崎御坊跡」)には、

「蓮如像」がある・おやま(御山、「吉崎御坊跡」)には、

おどう(堂)こそ・もう、ありませんが、

おどう(堂)こそ・もう、ありませんが、

「蓮如上人・お腰掛の石」っていうのがあったり、

その山自体が、吉崎の地形が見わたせる

その山自体が、吉崎の地形が見わたせる 「展望台」に

「展望台」に

なってますし、

ふもとには、「蓮如上人記念館」があり、

ふもとには、「蓮如上人記念館」があり、

だれでも入れて、カフェもあり ・・

・・

その向かいには、お庭あり

その向かいには、お庭あり 、

、

はくぶつかん(蓮如館)あり 、

、

あんない(案内)人のおじさんの、かいせつ(解説)あり

あんない(案内)人のおじさんの、かいせつ(解説)あり 、

、

と

見るとこ・いっぱい

見るとこ・いっぱい

てんじ(展示)室とかもていねいに見る人は、

てんじ(展示)室とかもていねいに見る人は、

全部あわせて

2~3時間

かくご(覚悟)したほうが いいと思います

クリンたちの

旅行初日は、

この、よしざきごぼう(吉崎御坊)めぐりで、

この、よしざきごぼう(吉崎御坊)めぐりで、

くれていったくらいですから。

(その6、「火消しの蟹の話」につづく)

えちぜん・よしざき(越前吉崎)にある、「蓮如記念館」

えちぜん・よしざき(越前吉崎)にある、「蓮如記念館」

そこで、クリンたちは、一向宗と れんにょ(蓮如)のことを

そこで、クリンたちは、一向宗と れんにょ(蓮如)のことを

「

「 いや~、お兄ちゃん、蓮如の名前も 知らなかったけど、

いや~、お兄ちゃん、蓮如の名前も 知らなかったけど、

ここの人たちが、蓮如のために 3ヶ月くらいで

ここの人たちが、蓮如のために 3ヶ月くらいで 」(おにいちゃん)

」(おにいちゃん) 「だね~。。・・・でも、クリン・・

「だね~。。・・・でも、クリン・・

れんにょさんが、5人の奥さんとのあいだに、27人の子どもつくった、

れんにょさんが、5人の奥さんとのあいだに、27人の子どもつくった、

さいごに、子どもつくったの、84さいの時なんでしょう・・?

さいごに、子どもつくったの、84さいの時なんでしょう・・?

」

」

「

「 ・・そうかあ? お兄ちゃんはかえって尊敬したぞ

・・そうかあ? お兄ちゃんはかえって尊敬したぞ

それに昔は、子どもは命を落としやすかったからね

それに昔は、子どもは命を落としやすかったからね

」

」 「ギャッ

「ギャッ

」

」 「蓮如さんは、いやらしくなんかない

「蓮如さんは、いやらしくなんかない 子どもたちを立派に育てて、

子どもたちを立派に育てて、

」

」 「わかった

「わかった わかった

わかった わかったから、どいてよお~~

わかったから、どいてよお~~

」

」 「は~っ、は~っ・・

「は~っ、は~っ・・ 」

」 (・・・・・カニミン

(・・・・・カニミン )

) )

)

「蓮如七不思議」のお話のひとつを、思い出しました。

「蓮如七不思議」のお話のひとつを、思い出しました。 」っていう お話です

」っていう お話です

(まさか、あの子、いつの間にか 一向宗の信者だとか

(まさか、あの子、いつの間にか 一向宗の信者だとか )

)

ほくりく(北陸)にくると、がぜん・いみ(意味)をもってくる

ほくりく(北陸)にくると、がぜん・いみ(意味)をもってくる

クリンは、そのことを 知りました。

クリンは、そのことを 知りました。 それは、このあたりが、日本有数の米どころ

それは、このあたりが、日本有数の米どころ だから、

だから、 このあたりが、戦国時代の1世紀、「百姓たちの国」

このあたりが、戦国時代の1世紀、「百姓たちの国」 クリンたちが、今いる「福井県北部」は、昔、「越前国」と

クリンたちが、今いる「福井県北部」は、昔、「越前国」と ある日、都から、一人のえらい・お坊さんが 布教にやってきます

ある日、都から、一人のえらい・お坊さんが 布教にやってきます

れんにょ(蓮如)は、当時「一向宗」と呼ばれた「浄土真宗」の

れんにょ(蓮如)は、当時「一向宗」と呼ばれた「浄土真宗」の 庶民を すくうべく、この地に やってきました

庶民を すくうべく、この地に やってきました

「

「

戦や、ねんぐ(年貢)、圧政、ききん(飢饉)などで 苦しみぬいてきた

戦や、ねんぐ(年貢)、圧政、ききん(飢饉)などで 苦しみぬいてきた

しかも、れんにょ(蓮如)は、見た目かっこよく

しかも、れんにょ(蓮如)は、見た目かっこよく

百姓たちは、われさきに その手に すがりました

百姓たちは、われさきに その手に すがりました (←本当は このような方です。)

(←本当は このような方です。) おふみ(御文)という、百姓にもわかる やさしい言葉で

おふみ(御文)という、百姓にもわかる やさしい言葉で みんなをあつめて、「講」という、仏教サークルをつくらせる、

みんなをあつめて、「講」という、仏教サークルをつくらせる、 れんにょ(蓮如)の行く先々で、おふみ(御文)が配られ、

れんにょ(蓮如)の行く先々で、おふみ(御文)が配られ、

おふみ(御文)には、かかれているのは、たとえば

おふみ(御文)には、かかれているのは、たとえば 「朝に紅顔あって 世路に誇れども、暮に白骨となって郊原に朽ちぬ」

「朝に紅顔あって 世路に誇れども、暮に白骨となって郊原に朽ちぬ」 「朝、元気でも、夕方には 死んでるかもしれないから、

「朝、元気でも、夕方には 死んでるかもしれないから、 みたいなやつです。

みたいなやつです。 そぼく(素朴)

そぼく(素朴) にして、じゅんすい(純粋)

にして、じゅんすい(純粋)

一大・ブームとなった

一大・ブームとなった

信者たちは、地元の大名を はいじょ(排除)するための

信者たちは、地元の大名を はいじょ(排除)するための とくに、「加賀国」(石川県)では、信者が大名をたおし

とくに、「加賀国」(石川県)では、信者が大名をたおし 国をのっとる

国をのっとる ここには、大名なんかいらねえ

ここには、大名なんかいらねえ 俺たちゃ、平和に暮らすぜ

俺たちゃ、平和に暮らすぜ 100年間の間、自分たちだけの国

100年間の間、自分たちだけの国 を、

を、

(赤が加賀国)

(赤が加賀国) 戦国大名たちも、これには、おどろき・手をやき、

戦国大名たちも、これには、おどろき・手をやき、 さいごは、のぶなが(織田信長)が出てきて、一向宗は

さいごは、のぶなが(織田信長)が出てきて、一向宗は  「

「 信長は、どんな戦国武将よりも 一向宗の制圧に 骨を折ったはず。」

信長は、どんな戦国武将よりも 一向宗の制圧に 骨を折ったはず。」 「

「

ところで、「北陸宗教王国」のきてん(起点)となった

ところで、「北陸宗教王国」のきてん(起点)となった げんざい(現在)、「蓮如を顕彰する施設」が いくつか・たっています

げんざい(現在)、「蓮如を顕彰する施設」が いくつか・たっています

「蓮如像」がある・おやま(御山、「吉崎御坊跡」)には、

「蓮如像」がある・おやま(御山、「吉崎御坊跡」)には、 おどう(堂)こそ・もう、ありませんが、

おどう(堂)こそ・もう、ありませんが、

その山自体が、吉崎の地形が見わたせる

その山自体が、吉崎の地形が見わたせる 「展望台」に

「展望台」に ふもとには、「蓮如上人記念館」があり、

ふもとには、「蓮如上人記念館」があり、 ・・

・・

その向かいには、お庭あり

その向かいには、お庭あり

あんない(案内)人のおじさんの、かいせつ(解説)あり

あんない(案内)人のおじさんの、かいせつ(解説)あり 、

、 見るとこ・いっぱい

見るとこ・いっぱい

この、よしざきごぼう(吉崎御坊)めぐりで、

この、よしざきごぼう(吉崎御坊)めぐりで、 地元の小麦を使った・うどんが売りで、

地元の小麦を使った・うどんが売りで、

ふくい(福井)に入ってから、「越前そば」の

ふくい(福井)に入ってから、「越前そば」の  クリンたち、おおいに しげき(刺激)され

クリンたち、おおいに しげき(刺激)され ところが

ところが 「このままじゃ、帰れないよ

「このままじゃ、帰れないよ えちぜんそば、330円

えちぜんそば、330円 ソースカツ丼、360円

ソースカツ丼、360円 2つを組み合わせると、さいこう(最高)

2つを組み合わせると、さいこう(最高) (ちょっと甘くて、

(ちょっと甘くて、

ソースカツ丼に 見えたほど、ハマりました

ソースカツ丼に 見えたほど、ハマりました

永平寺とならんで、とうじんぼう(東尋坊)があります。

永平寺とならんで、とうじんぼう(東尋坊)があります。 ギザギザの岩が そそり立つ、

ギザギザの岩が そそり立つ、 ちょっと・あぶない、じさつ(自殺)の名所・・。

ちょっと・あぶない、じさつ(自殺)の名所・・。

』

』 って言ってたな~。」(チッ

って言ってたな~。」(チッ

あばれん坊で、めいわく者で、みんなからきらわれていて、

あばれん坊で、めいわく者で、みんなからきらわれていて、 そうへい(僧兵)の名前、だそうです。

そうへい(僧兵)の名前、だそうです。 (なんとなく、イメージがかさなる、おにいちゃんの ヘアースタイル・・)

(なんとなく、イメージがかさなる、おにいちゃんの ヘアースタイル・・)

「

「 とうじんぼうに来たら、ぜったい・やらなきゃ

とうじんぼうに来たら、ぜったい・やらなきゃ おにいちゃんが、犯人で、クリンが、けいさつ(警察)役ね

おにいちゃんが、犯人で、クリンが、けいさつ(警察)役ね

」

」

「ピストルを すてなさい

「ピストルを すてなさい (ガチャン)

(ガチャン) 「え~、犯人かくほ(確保)~。」

「え~、犯人かくほ(確保)~。」

「今から、とりしらべるよ

「今から、とりしらべるよ 」

」

」、さいしょのほう(訪)問地は、

」、さいしょのほう(訪)問地は、 永平寺とは、かまくら時代に 「道元

永平寺とは、かまくら時代に 「道元

人里はなれた・山中

人里はなれた・山中 という、ちょうぜん(超然)

という、ちょうぜん(超然) たいへん・リスペクトされている

たいへん・リスペクトされている うちのチット

うちのチット に コウフン

に コウフン

今回は、その中の、「荒木十畝」っていう・お気に入りの日本画家の絵を

今回は、その中の、「荒木十畝」っていう・お気に入りの日本画家の絵を (クリンも、ゴマどうふを買う

(クリンも、ゴマどうふを買う 「

「 ここに来る前、ガイドブックと、「加賀温泉郷」のHPなどで

ここに来る前、ガイドブックと、「加賀温泉郷」のHPなどで 「8時から」って書いてある・サイトもあったので、

「8時から」って書いてある・サイトもあったので、

だから、4時から 開いてるはず

だから、4時から 開いてるはず 朝・8時開門だって

朝・8時開門だって (入れないじゃん

(入れないじゃん ←ショックで、しばし・かたまる。

←ショックで、しばし・かたまる。 「・・4時開門だと思って、参拝に見える方が

「・・4時開門だと思って、参拝に見える方が 来てみないとわからないことって、あるものです

来てみないとわからないことって、あるものです (これはもしや、永平寺に ためされているのでは

(これはもしや、永平寺に ためされているのでは 仕方がないので、けいだい(境内)を 一周することに

仕方がないので、けいだい(境内)を 一周することに 朝の えいへいじって、なんて、すがすがしいんだろう。。)

朝の えいへいじって、なんて、すがすがしいんだろう。。) 出家とか、しゅぎょうとかに ふさわしい、

出家とか、しゅぎょうとかに ふさわしい、

(こんなところで、ざぜんを組んだら、クリンも さぞ

(こんなところで、ざぜんを組んだら、クリンも さぞ さすがに、夏の朝は、セミのなき声が うるさく

さすがに、夏の朝は、セミのなき声が うるさく

杉林が多いから、春なんて、クリン、花粉しょう(症)

杉林が多いから、春なんて、クリン、花粉しょう(症) 「

「 今年の行き先は、のと(能登)半島です。

今年の行き先は、のと(能登)半島です。

クリン、のと半島は、もちろん・はじめて

クリン、のと半島は、もちろん・はじめて ですが、

ですが、 おにいちゃんも、

おにいちゃんも、

石川県に加えて、ふくい(福井)県と、のと(能登)半島も

石川県に加えて、ふくい(福井)県と、のと(能登)半島も ドライブプランとしては、たま(東京都多摩市)の自宅を

ドライブプランとしては、たま(東京都多摩市)の自宅を

「東海北陸道の飛騨・清見IC」で高速にのって

「東海北陸道の飛騨・清見IC」で高速にのって ナビを入れると、「もっと高速を使って、ぐるっと回れ!」

ナビを入れると、「もっと高速を使って、ぐるっと回れ!」 東京~のと(能登)間には、立山が そびえたっているので、

東京~のと(能登)間には、立山が そびえたっているので、

「50キロも、100キロも、余計に走らされるのは、イヤ

「50キロも、100キロも、余計に走らされるのは、イヤ さっきのルートだと、たいした山にも ぶつからず、

さっきのルートだと、たいした山にも ぶつからず、

とちゅう、30分の休けい(憩)を入れて、

とちゅう、30分の休けい(憩)を入れて、

「

「

ですが・・ じっさい、旅がはじまると、

ですが・・ じっさい、旅がはじまると、 あれ、越前大野城だよ

あれ、越前大野城だよ

)

)

「いつもどおり、

「いつもどおり、

」(チット)

」(チット) 「

「

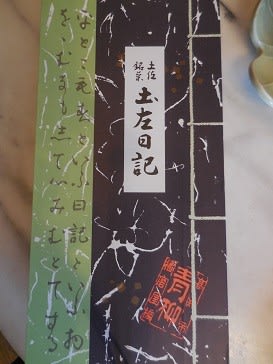

四国旅のおわりに、クリンたちが買ったおみやげ、

四国旅のおわりに、クリンたちが買ったおみやげ、

「土佐日記」というと、平安時代の歌人・きのつらゆき(紀貫之)が、

「土佐日記」というと、平安時代の歌人・きのつらゆき(紀貫之)が、

その内容は、国司(地方官)として おとずれていた

その内容は、国司(地方官)として おとずれていた 文学史的にも、高知県的にも、スペシャルないみ(意味)をもつ、

文学史的にも、高知県的にも、スペシャルないみ(意味)をもつ、 わとじ(和綴じ)の日記ちょう(帳)をもした・はこが、

わとじ(和綴じ)の日記ちょう(帳)をもした・はこが、 土佐の地で、かえらぬ人となってしまった・娘

土佐の地で、かえらぬ人となってしまった・娘 への、つらく、

への、つらく、 の中に

の中に

「みやこへと 思ふをもののかなしきは かえらぬ人の あればなりけり 」

「みやこへと 思ふをもののかなしきは かえらぬ人の あればなりけり 」 おかし(菓子)そのものは、ぎゅうひ(求肥)で

おかし(菓子)そのものは、ぎゅうひ(求肥)で やわらかく、いにしえの 京のみやび(雅)

やわらかく、いにしえの 京のみやび(雅) 目上の方への おみやげに ぴったりな

目上の方への おみやげに ぴったりな

」の 一角に、

」の 一角に、

本場のメーカー「南国製菓」の、しお(塩)けんぴ

本場のメーカー「南国製菓」の、しお(塩)けんぴ

1月にお父さんが亡くなって、ショックでやせた

1月にお父さんが亡くなって、ショックでやせた 「よかったね

「よかったね 春先でしたら、ブンタン(文旦)

春先でしたら、ブンタン(文旦) 東京で、1つ・500円とかで売られている・ブンタンが、

東京で、1つ・500円とかで売られている・ブンタンが、 四国は、やっぱり・かんきつ(柑橘)のほうこ(宝庫)でした

四国は、やっぱり・かんきつ(柑橘)のほうこ(宝庫)でした

かん(観)光客は、ここに行けば まちがいない

かん(観)光客は、ここに行けば まちがいない いろいろ・おいしそうです

いろいろ・おいしそうです が

が 気合入ります

気合入ります クリンたちは、市場内の「明神丸」っていうお店で、

クリンたちは、市場内の「明神丸」っていうお店で、

←こっちは、もうひとつの・高知のでんとう(伝統)食文化、

←こっちは、もうひとつの・高知のでんとう(伝統)食文化、 老若男女が、せいだい(盛大)に おさしみを 食べまくっていました

老若男女が、せいだい(盛大)に おさしみを 食べまくっていました 「

「 「昼間の道の駅

「昼間の道の駅 「クリンも食べればいいじゃん。道の駅で買ってた『にんじん芋の干し芋』

「クリンも食べればいいじゃん。道の駅で買ってた『にんじん芋の干し芋』 (た・たしかに、ホシイモですら、タタキのよいん(余韻)でおいしく食べれる・・

(た・たしかに、ホシイモですら、タタキのよいん(余韻)でおいしく食べれる・・ )

)

それは、「ぼうしパン」とよばれる、かし(菓子)パンです

それは、「ぼうしパン」とよばれる、かし(菓子)パンです

このパンを つくりました

このパンを つくりました 高知では、どのベーカリーにもおいてあるそうですが、

高知では、どのベーカリーにもおいてあるそうですが、 ステキなイートインスペースで、アイスカフェオレとともに

ステキなイートインスペースで、アイスカフェオレとともに 、

、 ついつい・あたまに のせてみたくなります

ついつい・あたまに のせてみたくなります

「

「

ペギーはやま(葉山)っていう人の歌を、

ペギーはやま(葉山)っていう人の歌を、 この歌の中には、「よさこい節」という、

この歌の中には、「よさこい節」という、 「土佐の高知の はりまやばしで~、坊さん、かんざし買うを見た~

「土佐の高知の はりまやばしで~、坊さん、かんざし買うを見た~ 」

」 クリンたちも、

クリンたちも、

高知市でもっとも・交通りょう(量)の多い、交差点に、

高知市でもっとも・交通りょう(量)の多い、交差点に、

いくつかのモニュメントと、人口水ろ(路)で

いくつかのモニュメントと、人口水ろ(路)で

「あっ、あったよ

「あっ、あったよ 」

」 それは、こんなお話です

それは、こんなお話です 彼は、寺に出入りしていた、17さいの美少女・お馬

彼は、寺に出入りしていた、17さいの美少女・お馬

はりまやばしの小間物屋で、プレゼント用のかんざしを

はりまやばしの小間物屋で、プレゼント用のかんざしを  しかし

しかし しっと(嫉妬)のあまり、「純信のやつが、女にかんざしを買ってた

しっと(嫉妬)のあまり、「純信のやつが、女にかんざしを買ってた

でも、すぐに見つかって、二人そろって 引き出され、

でも、すぐに見つかって、二人そろって 引き出され、 という、昼ドラ系の、ざんこく(残酷)ストーリー

という、昼ドラ系の、ざんこく(残酷)ストーリー 仏道に生きてきた・37さい(歳)のお坊さん

仏道に生きてきた・37さい(歳)のお坊さん 二人は、その後 別れて、のち、それぞれ

二人は、その後 別れて、のち、それぞれ  じゅんしん(純信)

じゅんしん(純信) それでも

それでも

ゆずの風味が香る、

ゆずの風味が香る、

しかも

しかも

若い・お馬の、かれん(可憐)さ

若い・お馬の、かれん(可憐)さ

本丸のたてものが、ほとんど・げんそん(現存)する、

本丸のたてものが、ほとんど・げんそん(現存)する、 おしろの正門(追手門)のよこ、

おしろの正門(追手門)のよこ、 机といすを出して、なにやら あつまっている、

机といすを出して、なにやら あつまっている、 これが

これが

、でも!

、でも!

などなど・・

などなど・・

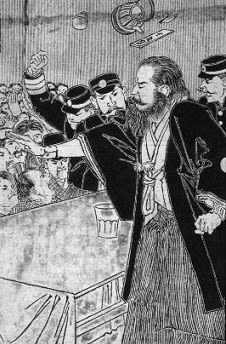

そんな、「いごっそう」たちの気しつ(質)が 時代のニーズとマッチして、

そんな、「いごっそう」たちの気しつ(質)が 時代のニーズとマッチして、 「自由民権運動」の時代です

「自由民権運動」の時代です

)

) 武力にうったえたりは しないけど、マスメディアの力をくし(駆使)して、

武力にうったえたりは しないけど、マスメディアの力をくし(駆使)して、 政府にとっては、あばれてくれない

政府にとっては、あばれてくれない そんな、自由民けん(権)うんどうを 引っぱっていたリーダーが、

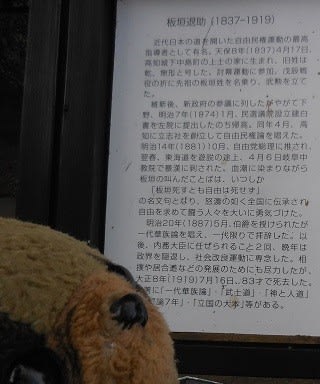

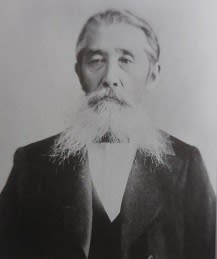

そんな、自由民けん(権)うんどうを 引っぱっていたリーダーが、 板垣たいすけは、はじめ、軍人で、しかも明治政府の

板垣たいすけは、はじめ、軍人で、しかも明治政府の 故郷にかえるやいなや

故郷にかえるやいなや 、

、 「政府は独走しちゃダメだ

「政府は独走しちゃダメだ その人気は、ぜっちょう(絶頂)を むかえます

その人気は、ぜっちょう(絶頂)を むかえます 「板垣死すとも、自由は死せず

「板垣死すとも、自由は死せず

しかし・・、そんな板垣の人生も、このあと・逆風に

しかし・・、そんな板垣の人生も、このあと・逆風に

国会が開かれるまでに、10年もまたされたため

国会が開かれるまでに、10年もまたされたため 、

、 内部ほうかい(崩壊)をきたして、手に負えなくなったのです・・

内部ほうかい(崩壊)をきたして、手に負えなくなったのです・・ その、人を容れない「いごっそう」的性格が わざわいし

その、人を容れない「いごっそう」的性格が わざわいし もはや、大臣などのようしょく(要職)についても、

もはや、大臣などのようしょく(要職)についても、 自由党が、てき(敵)方の「伊藤博文」の手におちる

自由党が、てき(敵)方の「伊藤博文」の手におちる

そんな、「民権運動」に いろいろ失敗しちゃった

そんな、「民権運動」に いろいろ失敗しちゃった 政界からしりぞいた後は、かえって、かつて「民権の闘士

政界からしりぞいた後は、かえって、かつて「民権の闘士

「維新の精神に反する」といって、しゃくい(爵位)を返上し

「維新の精神に反する」といって、しゃくい(爵位)を返上し 83さいで、亡くなったとき、小さなそうしき(葬式)しか出せない

83さいで、亡くなったとき、小さなそうしき(葬式)しか出せない 「

「

」とならんで、高知女性を もうひとり。

」とならんで、高知女性を もうひとり。

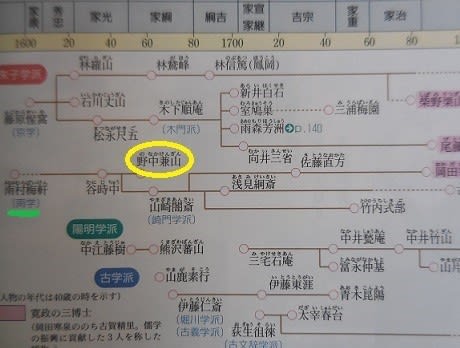

そのお父さんは、土佐はん(藩)のじゅうちん(重鎮)

そのお父さんは、土佐はん(藩)のじゅうちん(重鎮)

ところが・・

ところが・・ みんなから にくまれて

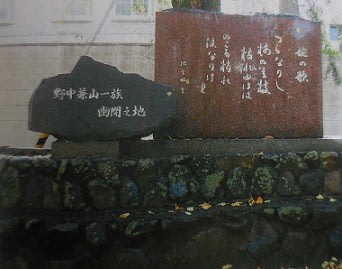

みんなから にくまれて 野中えん(婉)

野中えん(婉) えん(婉)

えん(婉)

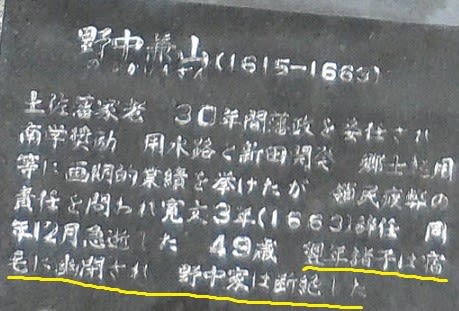

「兼山の血を引く男子が 全員死に絶えるまで、

「兼山の血を引く男子が 全員死に絶えるまで、 とじこめられた・野中一家は、存在をタブーし(視)され

とじこめられた・野中一家は、存在をタブーし(視)され その間、「幽閉」された家の中では、けんざん(兼山)の 長男が病死

その間、「幽閉」された家の中では、けんざん(兼山)の 長男が病死 世にもおそろしい・生きじごく(地獄)が くり広げられました

世にもおそろしい・生きじごく(地獄)が くり広げられました さいごまで生きていた・けんざん(兼山)の四男が

さいごまで生きていた・けんざん(兼山)の四男が 生きて出られたのは、

生きて出られたのは、 えん(婉)はそのとき、

えん(婉)はそのとき、 「大罪人の娘

「大罪人の娘 せまい家の中で

せまい家の中で

たぶん、「うれしい

たぶん、「うれしい クリンは そう 思います。

クリンは そう 思います。 えん(婉)はその後、がんばって医者になり、残り少ない後半生を

えん(婉)はその後、がんばって医者になり、残り少ない後半生を

えん(婉)

えん(婉) 年に一度、

年に一度、 、

、 会ったことはないけれど、自分たちに同じょう(情)をよせ、

会ったことはないけれど、自分たちに同じょう(情)をよせ、 谷じんざん(秦山)は、まさに

谷じんざん(秦山)は、まさに 小説でも じっさいでも、

小説でも じっさいでも、 「アンギャ~!!

「アンギャ~!! 」

」