<はじめに>

「小説版 旭川青春グラフィティ ザ・ゴールデンエイジ」の掲載は、今回から後半、まずは第六章と第七章です。

後半では、主人公の義雄と武志、そして周辺の人々が、前半で登場した二つの団体の対立に巻き込まれていきます。

この両者の対立、実際にこの時代の旭川であったことをもとにしています。

また対立激化のきっかけとなった酌婦の少女の逃亡も、同じく実話をもとにしています。

2021年に出版した旭川歴史市民劇の記録本の中にも書きましたが、この物語は大正〜昭和初期の旭川の歴史を調べていたワタクシの頭の中に、ある日、突然下りてきたストーリーが土台になりました。

なので、このお話は、旭川の歴史が書かせてくれた物語と思っています。

それでは今回も最後までお付き合いください。

**********

第6章 昭和二年六月 佐々木座界隈

ふるさとは馬追帽子に

垢じみたつづれをまといて帰るところ

無骨な靴の底は裂け

沓下ちぎれて素足に土をなつかしみ

飢渇わけば草に聞いて

田園近き清水に遠き日を想へ

ふるさとは古き友に嘲けり追われ

花と変りし幼馴染に恐れられ

子供らの礫の的となるところ

(塚田武四「ふるさと」)

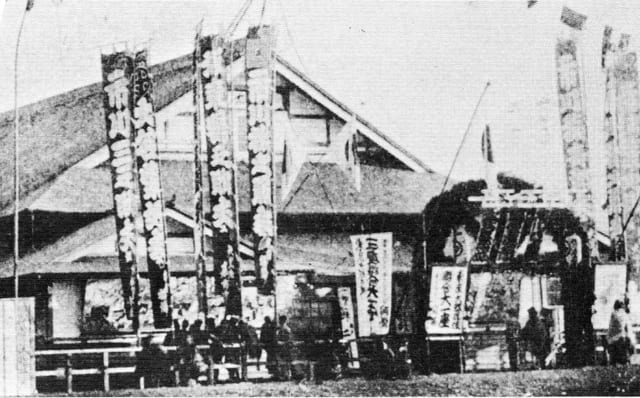

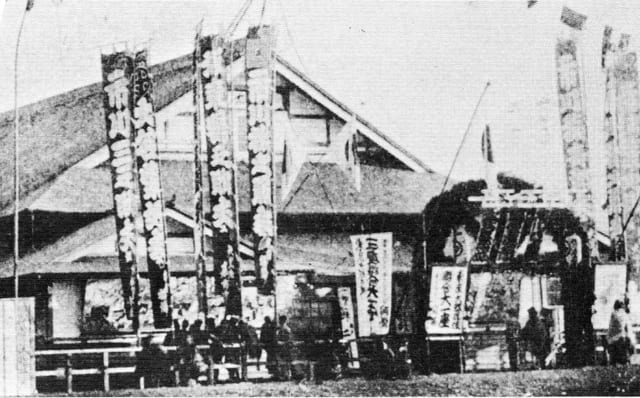

佐々木座といえば、北海道でも有数の規模を誇る本格劇場である。三角の大屋根のある木造三階建て。中には間口十二間(約二十二メートル)、奥行き十間(約十八メートル)、高さ三間半(約六点三メートル)の堂々たる舞台がある。さらに舞台中央には、直径六間(約十一メートル)の回り舞台まで設けてある。

旭川の目抜き通りである師団道路から少し外れた、当時は本町(ほんちょう)と呼ばれた一条通六丁目にこの劇場がお目見えしたのは明治三十二年のこと。建てたのは、岩手出身の博徒の顔役、佐々木源吾(ささきげんご)である。

詳しい経緯(いきさつ)は本人も明らかにしていないが、幕末の江戸で遊侠の群れに身を置いていた佐々木は、函館戦争を戦った榎本武揚(えのもとたけあき)に従い北海道に渡った。維新後、函館に留まった佐々木は、当地を本拠地として全道に勢力を伸ばしていた博徒の元締め、森田常吉(もりたつねきち)率いる丸モ(まるも)派に加わり、やがて大幹部となる。そして明治二十年代半ば、森田によって送り込まれたのが、新開地である旭川だった。

開拓当初、厳しい労働に明け暮れた男たちにとって、慰めは酒、そして賭け事だった。親分に倣って丸サ派を名乗った佐々木は、まず各所に賭場を設ける。さらに料理屋や妓楼、芝居小屋の経営に乗り出し、たちまちのうちに旭川一の高額納税者となった。このうち当初は平屋の粗末な造りだった芝居小屋を大規模に改築したのが佐々木座である。

現在、佐々木座は、博徒稼業から足を洗って朝鮮に渡った佐々木に代わり、配下だった辻川泰吉が仕切っている。この辻川、興行主としての能力は佐々木以上というのがもっぱらの評判。近年は関西から文楽一座、東京から菊五郎、左団次ら歌舞伎の看板役者を次々と招聘し、土地っ子の喝采を浴びた。

その佐々木座に近い裏通りを歩いている三十半ばの男がある。書生姿で長髪。手には安物のバイオリンと弓。胸元から売り物の歌本が覗いている。半年ほど前に東京から流れてきた演歌師である。

この日も師団道路でのどを披露したが、ここしばらく同じ歌ばかりを歌っているせいか、通行人の反応は今ひとつ。足を止めるものもいたが、歌本を求めるものはいなかった。

「けっ、しけた街だぜ。景気が良いと言うから、こんな果てにまで足を運んだのに。そろそろ潮時だな」

そう演歌師がひとりごちたとき、突然、女が目の前に飛び出してきた。走って角を曲がってきたらしい。

「おっと、危ねえ」

演歌師が身を捩るようにして避けると、女はあっと声を上げ、つんのめるように膝をついた。黄色地に赤の格子模様の木綿の着物。割れた裾から覗く足元は裸足である。年は、かなり若い。

「ごめんなさい」

立ち上がって先を急ごうとする女を、演歌師が呼び止めた。

「お待ちよ姉さん。落としもんだよ」

そう言って拾い上げたのは、一葉の写真である。家族らしい四人が写っている。

「あ、それ」

演歌師が差し出す写真を半ば引ったくるように受け取ると、一瞬、胸に押し当てた。

「すみません」

頭を下げた女は、一度後ろを気にするとかけ出した。すぐに二つほど先の小路に入り、姿は見えなくなる。

「……ふん、訳ありって感じだねえ」

演歌師がため息交じりにつぶやくと、先程の角から今度は男たちが飛び出してきた。旭川極粋会の揃いの法被。行動部長の片岡とともにカフェー・ヤマニに現れた三人のうちの二人である。やはり演歌師にぶつかりそうになり、足を止めた。

「なんだ演歌師か」

「こんなところで、ぼけっと突っ立ってんじゃねーよ」

毒づきながらも息が荒い。とすると、先程の女を追ってきたのか。

「はいはい。あいすいませんねえ」

演歌師が首をすくめると、年長の小柄な男が横にらみしながら聞いた。

「おい、いまさっき、女が来たろ? どこ行った?」

やっぱし、あの女追ってきたんだ。

「え、女? 女、女ねえ。……ああ来た来た。来ましたよ」

演歌師は手を打つと、周りを二・三度見やり、女が去ったのとは逆方向の小路を指差した。

「そっちい、行ったな」

「おい、行くぞ」

二人は再び女を追い出したが、結構な距離を走ってきたせいか、勢いはない。それでもすぐに姿は見えなくなり、辺りは再び静けさを取り戻した。

「ばーか。なんだ演歌師かって。おめえら何様のつもりだい」

演歌師は二人が消えた小路に向かって毒を吐くと、バイオリンと弓を持ち直して歩き出した。腹の虫がおさまらないのか、まだぶつぶつ言っている。

しばらくすると、向こうから胡麻塩頭の初老の男がニコニコとしながら近づいてきた。どこかで見た覚えのある顔だ。

「おお、演歌師さん。いいところにいた。こないだはおあしがなくてねえ。あんたの歌本、今度見かけたら一冊譲ってもらおうと思ってたんだ」

「え、そりゃありがたいこって」

そう言えば、二日ほど前、前の方で熱心に歌を聴いていたじいさんだ。

「ここでもかまわないかい?」

「ええもちろんさ」

男は二円を払って歌本を受け取ると、上機嫌で去っていった。

いつの間にか、雲の合間から丸い月が見えている。

「人助けの真似ごとにもなりゃしないが、神さんが褒美をくれたったところかね。ま、せっかく出端って来たんだ。もう少し粘ってみるか」

演歌師は来た道を引き返し始めた。

第7章 昭和二年六月 カフェー・ヤマニ

私が死んだら

私を愛惜措かない人々が

私を焼いたり煮たりして食べられるものなら

一層惜別の情をそそるであろう

親愛なる君には尻ッぺたの肉一斤

ー即ち霜降りロースの上等を

魯かなる女房には脳味噌の知識

目のたまは 私が惚れた下賤の女の明眸へ

私は連日深酒だから

さぞや鱈の粕漬のように美味だろう

骨はたたきにしてスープをとる

酒のみの私を偲んで一盞傾け

諸君らはほろほろと哭いて

私を喰べてくれたまえ

(中家金太郎「空想葬式図」〕

「大将よ。何ちゅうか、昼間のカフェーってのは、あれだな。静かなもんだな」

旭川師団道路の名店、カフェー・ヤマニのテーブルに両肘を付き、あくびまじりに言ったのは地元生まれの画家、高橋北修である。頬骨が突き出た特徴的な面相とどら声、そして一般の住民には伺いしれない特殊な生業から、地元では知らぬ人がいない。きょうは紺のズボンに白の開襟シャツという出で立ちだ。

「コーヒー一杯でも歓迎なんですけどね。でも、やっぱりヤマニは夜という印象があるようで」

北修に大将と呼びかけられたのは、店主の速田弘である。赤いチョッキに黒の蝶ネクタイのいつもの姿。よほど手持ち無沙汰なのか、先程から同じグラスを何度も拭いている。

「そう言えば、聞きましたよ。小熊さんと組んで、またきわどいこと始めたんですって?」

カウンターを離れてテーブルに近づいた速田は、少し離れた所でやはり暇を持て余している昼番の女給二人をちらりと見やり、声を潜めた。

「……ヌード写生会」

北修の眉がぴくっと動く。

「きわどいって……。あくまで芸術を追究する試みよ」

「でも絵なんて描けない奴らが、ハダカ見たさに詰めかけてるって話じゃないですか」

「確かに、ウワサ聞きつけて、覗きに来る奴の方が多いんだわ。俺も小熊もそういう連中追い払うのに忙しくてよ。ハダカ描いてるヒマなんてないのよ」

速田がそれはそれはとうなずくと、ただなと北修が渋い顔をした。

「それもいつまで続けられるんだか」

「え、なぜ?」

「菊頭だよ。また東京に行くって言い出してんのよ」

二人が話題にしているのは、特異な髪型の共通の友人、小熊秀雄のことである。小樽生まれで、東北、北海道、樺太の各地を転々としていた彼が、生き別れになっていた姉のいる旭川にやってきたのは大正十年。それからもう六年が経っている。

その間、小熊が上京を企てたのは二回。今は、旭川新聞で記者をしているが、もともと中央詩壇で確固とした地位を固めることが望みである。しかし二度とも作品は売れず、持っていった金を使い果たして旭川に戻った。

「でもまたおっつけ戻って来るんでしょう」

速田は軽い調子で言うが、北修は真顔だ。

「いや、そうでもないのさ。なんせ三度目だからよ。前のように浮ついたところがないんだわ」

「そうなんですか」

「しゃーない。かわりに、武志か義雄使うか」

「よしなさいよ。そんなところにあんな坊やたち連れてったら、鼻血出して、倒れちまうよ」

今度は速田が真顔で言うと、ガランガランと入り口のドアの鐘が響いた。

「いらっしゃいませー」

女給たちの甲高い声に迎えられて入ってきたのは松井東二である。北修や小熊が開いた美術協会の展覧会で出面に来ていた近文コタンの少年だ。何やら風呂敷包みを下げている。

「おお来たか。ま、こっち来いよ。こいつが話してた東二だ。ほらあいさつせんか」

北修に手招きされた東二は、速田の前に進むと、ペコリと頭を下げた。

「おい」

北修に促され、東二はテーブルの上で風呂敷を解いた。現れたのは木彫りの熊である。高さは八寸(約二十四センチ)ほど。彫りにまだ稚拙なところはあるが、吠えるヒグマの迫力は十分に伝わってくる。

「……こりゃあ、なかなかのもんだ」

速田は手にとってしげしげと眺めている。

「だろ? 頼みは二つ。ここにゃ旭川見物の客も来るだろ。だから会計のところにでも置いて、売ってやってくんないか。土産にいいだろ?」

「ええ、確かに」

「それと、こいつ、こんなふうに器用だからよ。装置作りの仕事がある時は、使ってやって欲しいんだわ。あと仲間と楽隊もやってるんで、ショーの伴奏もできる」

「わかりました。なかなか重宝じゃないですか」

「頼むな」

北修はそう言うと、無言でやりとりを聴いていた東二に顔を向けた。

「ほら、こういう時はすぐに頭下げんだよ」

またペコっと頭を下げる。

「ほんとに、あいそがないんだからよ」

「まあまあ、いいじゃないですか」

と、速田がとりなした時、新たな客が入ってきた。

「いらっしゃいませー」

女たちの声に迎えられたのは、元小学校教諭でクリスチャン、社会活動家の佐野文子である。年は三十代なかば。髪は流行りの断髪で、中肉中背。グレーのツーピースを着ている。

「いらっしゃい。あ、佐野先生じゃないですか」

「あら、支度中じゃなかったの?」

「いえいえ、ちゃんと開店してますから」

「そう? 人がいないからまだかと思っちゃって」

そう言いながら慣れた様子で中に進む。

「先生、かんべんしてくださいよ」

「コーヒーお願いね」

そう言ってテーブル席に着こうとした文子は、奥にいる東二に気付き、あらという顔をした。東二は軽く会釈したものの、なんとなくバツが悪い感じである。その様子に気付いた速田がカウンターから声をかける。

「なんだ、知り合いなんですか?」

「まあ、ちょっとね」

そう言葉を濁すと、東二の後に隠れるようにしていた北修に声をかけた。

「……そっちにいるのは北修さんね? お久しぶり。奥さまはお元気?」

「ああ、えー、はい。あの、お、お元気です」

うろたえる北修に、文子がたたみかける。

「絵はちゃんと描いてるの? お酒ばかり飲んでいるんじゃないの? またどっかで喧嘩したんじゃないの?」

「いやいや、とんでもない。ま、真面目にやってますって」

「そうなの? 本業ほっといて、またろくでもないことやってるんじゃないの? 前に奥さんこぼしてたわよ」

コーヒーを用意していた速田が吹き出と、すかさず北修が目でやめてくれと制する。

「いやいや、そんなことありませんて。ちゃんと絵、描いてますって」

そう言いながら速田に近づくと、小声で囁いた。

「ちょっと向こう行って相手してくれよ。俺、苦手なんだよあの先生」

「わかりましたよ。今コーヒーやってますから。そのあとね」

速田も小声で返す。

「なにそこでひそひそ話してんの? また良からぬ相談でしょ」

「いえいえ、そんな。違いますって」

北修は、激しく手を振って否定すると、テーブルに戻りながら東二を手招きする。

「おい、東二。こっち来て、真面目な仕事の打ち合わせしよう。な、真面目な」

持っていた手ぬぐいで汗を拭い始めた。

「……それにしても、久しぶりですね、先生」

女給に淹れたてのコーヒーを託した速田がカウンターの中から文子に声をかけた。

「忙しかったのよ。中島遊郭なんだけど、一人逃げてきた娘(こ)がいてね」

「そうなんですか。でも、遊郭の奴ら、黙っていないでしょ」

「敷地の外に出てくるまでが大変なのよ。そこは、手助けできないから。出てきてくれたら、すぐいっしょに汽車に乗っちゃうんで、大丈夫なんだけど」

「女はそうですけど、先生ですよ」

「私? 私はいいのよ。危険は承知なんだから」

文子は、もともと両親とともに姉の嫁ぎ先の旭川にやってきた島根からの移住者である。中心部の小学校で教師をしていたときに、旭川で農場を経営する実業家に見初められて結婚するが、すぐに夫は病死。以来、島根時代に洗礼を受けたカトリックの信仰をもとにさまざまな社会活動に当たっている。

その中心は弱い立場の女性の自立支援である。なかでも遊郭で働く娼妓の廃業を支援する廃娼(はいしょう)運動では、全道的にその名が知られている。

「去年でしたっけ? 遊郭のど真ん中で、逃げ出してここに来いって、自宅の地図入れた紙撒いたの」

「はいはい。さすがにあの時は外に連れ出されたけどね。でも私は顔が売れてるから、簡単に手を出せないのよ」

「さすが廃娼運動と言えば佐野文子。肝が太いや」

「やめてよ。よけいに北修さんに怖がられちゃう」

その時、奥のテーブルを拭いていた女給が、武志に気付いた。勝手口から顔を出して中をうかがっている。

「あら、武志君。きょうは早いのね」

「ああ、ちょっと事情があって」

「おう、どうした」

近くにいた北修も武志に気がついたようだ。

「ああ、北修さん、よかった。ほかに誰かいる?」

「いやこのメンツだけだけだけど。あと東二と佐野先生。廃娼運動の」

「廃娼運動? ああ、了解です。じゃ中入って」

後ろに声をかけると、義雄が若い女に肩を貸しながら入ってきた。すかさず武志も手を貸す。

「……ど、どうしたのよ、その娘(こ)?」

「後で説明しますから」

武志は北修を制しながら近くのテーブルの椅子を引くと、そこに座らせるよう義雄を促し、さらに女給に水を持ってくるよう頼んだ。女は黄色地に格子柄の着物姿。膝の辺りが土埃で汚れている。

「いい? 見せてもらって」

心配そうな顔つきの文子が足の様子を見る。

「……けがは大したことないみたいね。あなた、武志君って言ったっけ。一体、どうしたの?」

「店の裏で蹲(うずくま)ってたんです。裸足だし、転んで足くじいたって言うから、どうしたのって聞いたら、逃げてきたって」

「どうも極粋会の連中に追われているようなんですよね。連中、血相変えて走っていったんで」

そう義雄が続けると、俯いていた女が顔を上げた。

「……あの、すみません、迷惑かけて。すぐ出ていきますから」

「出てゆくって、とてもそんな感じじゃないな。なんか事情があんだろ?」

北修が覗き込むと女は再び下を向いた。

「大丈夫。ここにいる人たちはね、あんたを誰かに引き渡したりしないから。身なりから言ったら、どっかの店で働かされていたってところかい?」

少し考えると、女は小さく頷いた。

「……はい。十五丁目の『たまや』って店で、酌婦してました」

「え、たまや!」

口に手を当てている女給に武志が尋ねる。

「知ってんですか?」

ええ、まあと隣の女給を見る。

「わたしも知り合いから聞いたことがある。あんまりいい噂じゃないんだけど……」

酌婦は、文字通り場末の飲み屋で酒の相手をする女のことである。ただ店によっては、体を張った接待を強いるところもある。さらに酌婦と言えば当然春をひさぐもの、と考えている男たちさえいる。

「……はい。なので……」

「そっから逃げ出したってわけだ。あんたいくつだい?」

「……もうじき十七になります」

「じゃあその店で働くのは、わけがあるんじゃないの?」

こういう時、北修も文子も無駄な遠慮はしない。ただ配慮ももちろんできる。

「いいのよ、無理にとは言わないから」

女給から受け取ったコップの水を一口飲むと、女は話し始めた。

「……いえ、お話します。……私、江上(えがみ)ハツヨといいます。うちはもともと永山で雑貨を商っていたんですが、父さんが急に病気で死んでしまって。そしたらたくさん借金があったことが分かったんです。で、借金を返せないのなら、ここで働けって」

ハツヨの話によると、実家の雑貨商は両親の地道な仕事ぶりで順調だったが、半年ほど前、父親が病気で急死すると、通夜の席に高利貸しが現れたという。多額の借金は父親が友人に誘われて始めた博打にはまった結果だったが、実はその友人は高利貸しの仲間で、最初から店の蓄えを狙いに父親に近づいたらしいとハツヨは話した。

ただ、だとしても借金は借金である。結局、店は人手に渡る。ハツヨは女学校を辞め、仲居として料理屋で働き始めたが、もっと稼げる仕事でないといつまでも借金を返せない、と高利貸しが言い出す。そして「たまや」に送り込まれたのがふた月前だったという。

「なるほどね。極粋会の連中、きっと、その店か金貸しに頼まれて、彼女を追ってるんだ」

つぶやいたのは、腕組みしながら聴いていた速田である。

「……わたし、お酒の相手をするだけならいいんです。でも来月からお客を取れって……」

皆が顔を見合わせる。

「……わかった。ハツヨさん。わたしは佐野ってもんだけど、あんたみたいな境遇の娘(こ)のことはよく知ってるの。だから、安心なさい」

しかしハツヨは頭(かぶり)を振る。そして懐から写真を出した。

「いえ、そんな。見ず知らずの皆さんに迷惑かけるわけにはいきません。……あの、ここに連絡していただけないでしょうか。兄さんがいるんです」

ハツヨが差し出した写真には、温和そうな両親と笑顔のハツヨと兄が写っている。そして裏には兄の勤め先が書いてあった。受け取った北修が声をあげた。

「……こりゃ驚いた。兄貴は黒色青年同盟だってよ」

「黒色青年同盟って? あの無政府主義の?」

文子が、しかめっ面になった速田に尋ねる。

「いま極粋会と対立してるんですよ。こりゃあ話が複雑になりそうだな」

「……兄さんは、父さんが死んだあと学校を辞めて。そしたら今度は母さんがふせってしまって、働きながら面倒を見ているんです。仕事を渡り歩いて、いまはそこで厄介になってるって言ってました。そこの人たちの力を借りて、店辞めさせてやるからもう少し待ってろって」

それを聞いて、動いたのは北修である。

「わかった。東二、お前、ひとっ走り行って、この娘(こ)の兄貴呼んできてくんないか。時間、あんだろ」

しかし、東二は下を向いたまま動こうとしない。

「ん? どうした?」

「……それは勘弁してください」

「なんだよ、勘弁って」

「……関わりたくないんすよ。極粋会の関係者は、顔の人が多いし、俺ら、ただでさえ邪険にされてんのに、余計なことして睨まれたくないすから」

それを聞いて武志が目をむいた。

「何よ、その余計な事って」

美術展の準備のときに出会ってから、この二人はお互いにいい印象は持っていない。

「だから、お前ら学生と俺らは違うんだよ」

「何だって」

喧嘩に発展しそうなところを北修が分けて入る。

「わかったから、東二はいいよ。……武志、行ってくれっか?」

気持ちの高まりを抑えるように一つ息を吐くと、武志は北修から写真を受け取り、無言で勝手口から出てゆく。

「……あの、兄さんが来たら、すぐ出てゆきますから」

武志を見送ったハツヨはそう言うと、あなたももうここにいない方が、と東二に声をかけた。東二はため息を一つつくと木彫りの熊を包んでいた風呂敷をたたみ始めた。

「……じゃ、悪いっすけど、俺はこれで」

皆が押し黙る中、東二はレジ脇の入り口から外に出ていったが、なぜかすぐに急ぎ足で戻ってきた。表情がこわばっている。

「北修さん。極粋会のやつら、すぐそこにいますよ。その娘(こ)、隠しといたほうがいいですね」

どら、と言って北修もドア越しに外をうかがうと、やはり顔色を変えて戻ってきた。そしてお前は行けと東二を送り出す。

「まずはこの娘(こ)だね。どこに隠そうか」

こうした時、修羅場を何度も経験している文子は冷静である。

「ここには、あなたたちが着替える部屋かなんかないの?」

すかさず女給の一人が二階をさす。

「それなら上に」

「じゃ、義雄君だっけ。あなたは外に出て時間を稼いで。それと北修さんは、その娘(こ)おぶって二階に行って」

「え、俺?」

「だって速田さんはここにいないと、おかしいから」

ああ確かにとつぶやくと、北修は速田の手助けを受けてハツヨをおぶり、女給たちと一緒に二階に向かった。

北修たちの姿が見えなくなってまもなく、外に出た義雄の声が聞こえてきた。

「……だから、誰も来ちゃいませんよ。うたぐりぶかいなあ。え、なんですか? なにもごまかしちゃいませんよ」

後退りをしている義雄を押しのけるように、男たちが姿を表した。極粋会の男たちである。

「だから、はんかくせーことすんなって言ってんだろうが、この小僧はよ」

遅れて麻の上下の片岡が入ってくると、義雄をかばうように前に出た速田と向き合った。

「速田さん。何故かここに来るときは、同じような状況だねえ。若い女が来ている筈なんだが、出してもらいましょうか」

いつも通り感情を抑えた話し方だが、顔はやや上気している。

「若い女? ここは若い女たくさんいるからね」

「この店に逃げ込んだのは間違いないんだよ」

そう吠えたスキンヘッドは目が血走っている。

「そう言われてもねえ。お探しなのはどんな女なんですか? 片岡さん」

男たちの様子にいつにない高ぶりがあるのを感じた速田は、逆に度胸が座ったようである。

「うん。よくある話なんだが、借金を踏み倒して逃げてしまった女がいましてね。店主さんが困り果ててるんですよ」

「なるほど。で?」

「なんせ額が大きくてね。働いて返すからって頼むんで雇ったのに、恩をあだで返されたって。店主さんが泣いてるんですよ。あなたも水商売の経営者なら、わかるでしょ?」

その時、奥のテーブルに陣取っていた文子が声を上げた。

「何が泣いているよさ。弱い立場の女を食い物にしているだけじゃない」

「……これはこれは、佐野先生ではないですか。最近は、遊郭だけじゃなくて、カフェーにもお出かけなんですね」

極粋会の会員には妓楼の経営者も少なくない。その関係で、片岡と文子はこれまで何度か顔を合わせている。

「あんたもね、右翼なら右翼らしく、ちゃんと政治活動したらどう? それとも極粋会ってのは業者の用心棒なの?」

だが、片岡は挑発に乗るつもりはないようだ。ゆっくりと一歩、速田に近づくと、顔を寄せた。

「速田さん、あなたね、今は流行っているからいいものの、だんだんと商売がしにくくなりますよ。みんな借金の踏み倒しにゃ神経とがらせてるんだ」

「うちは借金のかたに女の子を働かせるような商売はしてないから関係ないね」

やや強めの口調で告げると、片岡の目を見据えた。

「片岡さん。そもそもこの店には、あんたたちが探しているような女はいない。帰ってくれるね」

速田の後ろには、立ち上がって近づいてきた文子もいて、やはり片岡を睨んでいる。

「……わかりました。佐野先生もおいでのことだし、きょうは引き揚げましょう。ただあまり深入りするのは止めた方がいいですよ。我々にもメンツがありますから」

片岡はそう言うと、店の中をぐるりと見渡し、さらに階段の上を見上げると、二〜三度軽くうなずいた。

「では」

顎で部下に合図すると、大股で店を出ていく。

片岡らが去ると、体を固くして成り行きを見守っていた義雄が椅子に座り込んだ。

「……あの人も、もともとはおとなしい人だったんだがね」

「え、大将、知ってるんですか?」

「ああ、同じ旭川だから、ちょっとはね。いまの役職に就いてからやたら肩に力入っちゃって」

「あら大将もなかなかのものだったわよ。これからああいう連中と関わる時はお願いしようかしら」

「先生、よしてくださいよ」

その文子の頭はすでに次に向けて動いているようだ。

「さて、これからだね。まずはあの娘(こ)をどこに匿うか。家(うち)に連れて行こうかと思ってたけど、私が絡んでるのが知れちゃったからだめだし」

そう思案に暮れていると、義雄が再び勝手口から顔を出して様子をうかがっている武志に気付いた。

「あ、武志、なにやってんの?」

「……なんかバタバタしてたみたいだったんで。大丈夫かな?」

「平気だよ。極粋会が来てたんだけど、もう帰った」

「やっぱ用心しといてよかった」

武志はホッとした表情を見せると、こっち入ってくださいと後ろに声をかけた。手招きされて入ってきたのは、グレーの作業服姿の若い男、ハツヨの兄の栄治である。手に工員帽を握っている。続いて黒色青年同盟旭川支部長の梅原が現れた。武志が訪ねた時、栄治と一緒に事務所にいたという。

「ハツヨの兄の栄治といいます。あの、妹は?」

「二階にいますよ。義雄君、案内してくれる? 上がってすぐの部屋だから」

「はい。じゃ」

義雄と栄治が急ぎ足で二階に上がるのを見届けて速田が言った。

「いつぞやの騒動以来だね。あんときはあんたが追われてたっけ」

「はい。その節はご面倒かけました」

言いながら梅原の視線は文子に向かっている。

「ああ、そちらは佐野文子先生。たまたま店に来ていて……」

「ご高名は存じています。黒色青年同盟の梅原と申します。今回は、ご迷惑をかけまして」

「佐野です。迷惑なんかかかっちゃいないわよ。梅原さん、ハツヨさんのお兄さんとはいつから?」

「ああ、うちの活動員になったのは、一月半ほど前です」

梅原によると、当時栄治は市内の食品加工の工場で働いていたが、従業員の解雇を巡って労働争議が持ち上がり、黒色青年同盟が組合員の支援に入ったという。その際、組合の役員から栄治の境遇について話を聞き、自ら活動員にならないかと誘ったと梅原は説明した。

「その時に、ハツヨさんの事も?」

「ええ。ひどい話なんで、我々の方で店主を糾弾しようと考えていたんですが、その前に店を抜け出してしまったというわけなんです」

それを聞いて、文子の顔色が変わる。

「ちょっと。抜け出してしまったって言い方はないんじゃないの」

「いえいえ、ハツヨさんに何も罪はないのはわかっています。ただ時期的に」

「時期的って何よ。なんか気に入らないね」

横を向いてしまった文子に、どうしたものかと梅原も顔を曇らせる。

実は、黒色青年同盟などアナキズム系の団体は、束縛からの解放を標榜し、廃娼運動に関わる組織が少なくなかった。梅原らの旭川支部も「芸妓、娼妓相談所」の看板を事務所に掲げ、娼妓らの自由廃業を後押ししていた。

ただアナキストによる廃娼運動ではトラックで遊郭に乗り付けたうえ牛太郎を挑発するなど、多分に自己宣伝的な行動が目立っていた。そこに、文子は反感を持っていた。

一方、梅原らは、クリスチャンによる廃娼運動を生ぬるいと見なしながらも、実績にある文子には一目置かざるを得ない立場だった。

気まずい沈黙が続く中、二階から栄治が降りてきたのに速田が気づいた。

「ああ、ハツヨさん、どうでした?」

「あの、思ったより元気で、それは良かったです」

栄治はそう言うと、助けを求めるように梅原に近づいた。

「……支部長、やっぱり極粋会に手配が回っているようなんです。家に連れて行ってもすぐに知れるだろうし。これからどうしたら」

「栄治君、まずは落ち着くこと。奴らは奴らでメンツをかけて連れ戻しにかかるだろうが、大丈夫。うちはうちで、全力をあげてハツヨさんを守る。同盟の力は、君が考えている以上なんだ。だから奴らの好きにはさせない」

「でも極粋会に目ぇ付けられてるという意味では、あんたたちは筆頭でしょ? 大丈夫なの?」

自信ありげに語る梅原を、速田も信用していないようだ。

「速田さん。お言葉を返すようですが、我々にはたくさんの支援者がいます。奴らには指一本触れさせません。栄治君。うちの組織で、ハツヨさんを守る。いいね?」

「……はい。それは、支部長にお任せしてますんで」

「うん、じゃ、夜になったら妹さんを連れ出そう。それまではそばに付いていてあげるんだ。僕はいったん事務所に戻って、算段を付けてくる。いいね」

「……はい、わかりました」

「速田さん。ということで、もうしばらく力をお貸しください」

梅原の言葉に引っかかるところはあるが、断る理由も見つからない。

「ああ、それはかまわないが……」

「では、また夜に」

速田の言葉が終わる前に、梅原はそう言って勝手口から出ていってしまった。再び気まずい沈黙が部屋を包む。

「……俺、ハツヨの様子見てきます」

雰囲気に耐えられなくなったようにそう言ったのは栄治である。階段を登る姿が見えなくなるのを確かめると武志が言った。

「……俺、梅原って嫌いだなー。こんなことになってるのに、なんかうれしそうじゃん」

文子、速田と思いは同じようだ。

「いいんですかね先生、あいつらに任せてしまって」

「……まあねえ、実のお兄さんがそうするって言ってるわけだし。私達にもこれと言ってあてがあるわけでもないし」

文子は渋い表情でそう言うと、二人の顔を見ながら今回は任せましょうと続けた。

「……分かりました。……あれ、そういえば、北修さんはどうしたんだっけ? 二階に行ったっきりだよな」

カウンターに戻りかけた速田がそうつぶやいたとき、義雄が慌てたように階段を降りてきた。

「あの、皆さん手貸してくれませんか」

「えっ、ハツヨさん、どうかした?」

速田が大きな声を上げる。

「いや北修さんなんですよ」

「北修さん?」

「さっきおんぶして二階に行ったとき、ぎっくり腰やっちゃったみたいで。固まって動けないんです」

三人が見上げると、手で大きくバツを作った呆れ顔の女給二人が階段の上に並んでいた。

(続く)

<注釈・第六章>

* 佐々木座

・ 旭川最初の本格劇場。明治、大正と地元興行界をリードした。その後、旭川の興行界の中心が他の地区に移ったことから衰退し、1933(昭和8)年頃、営業を終えた。

佐々木座

* 塚田武四・つかだたけし

・ 旭川生まれの詩人。小熊秀雄らの詩誌「円筒帽」の創設メンバーの一人。旧制旭川中学卒業後、放蕩の限りを尽くして生家から追放され、各地を転々とする。その後、旭川に戻るも、肺疾患により二十代の若さで亡くなった。

* 佐々木源吾・ささきげんご

・ 朝鮮に渡った後の佐々木は、大規模旅館を経営するなど成功をおさめるが、大正に入ると経営を息子に任せて旭川に戻る。旭川では茶舗と銭湯を経営するも、大正末になると今度は樺太に渡り、1928(昭和3)年、当地で死去。最後まで流転を重ねた人生だった。

佐々木源吾

* 榎本武揚・えのもとたけあき

・ 旧幕臣、のち新政府で外交官などを務めた。旧幕府軍を率いて五稜郭を攻略、函館戦争を戦ったことで知られる。

* 森田常吉・もりたつねきち

・ 幕末生まれで、房総船橋から北海道に移住した博徒の大親分。森田が組織した丸モ派は、函館を拠点に北海道全域に勢力を伸ばし、最盛期の構成員は2万人に達したとされる。

* 辻川泰吉・つじかわやすきち

・ 架空の人物。モデルにしたのは旭川の実業家、辻広駒吉(つじひろこまきち)。辻広は、元博徒の佐々木源吾が朝鮮に渡った際、佐々木が経営していた劇場の佐々木座と、料亭の第一樓を受け継いだ人物。小説の辻川が佐々木同様、元博徒であるのに対し、辻広は渡世稼業にあったことはなく、土木請負が本業だった。その後、幅広く事業を拡大したが、特に佐々木座の経営では手腕を発揮した。旭川の市会議員も勤めたことでも知られる。

* 演歌師

・ 街頭でバイオリンやアコーディオンを弾きながら演歌と呼ばれた流行歌を歌い、歌の本を売った芸人、行商人。明治末から昭和初期に多く活動した。

<注釈・第七章>

* 中家金太郎・なかいえきんたろう

・ 旭川生まれの詩人。1936(昭和11)年、旭川で結成された北海道詩人協会に参加。その後、札幌の新聞社に勤めながら詩や小説などの創作を続けた。大の酒好きで知られ、札幌出身の作家で、新聞社の同僚でもあった船山馨(かおる)の小説のモデルにもなった。

* ヌード写生会

・ 高橋北修らが設立し、小熊秀雄も参加した美術研究会「赤耀社(せきようしゃ)」が実際に行った催し。会費を集めて実施した。その模様は、小熊の短編小説に描かれている。実際には1923(大正12)年12月からの開催。

* 木彫りの熊

・ 北海道の熊の木彫りは、1923(大正12)年、道南の八雲にあった徳川農業の農民たちが始めたのが嚆矢。旭川では、その2年後、東二のモデルである松井梅太郎(まついうめたろう)が製作を始め、その後、近文コタンに広まった。

* 仲間と楽隊

・ 松井梅太郎は、大正〜昭和初期に近文アイヌの仲間たちで作った楽隊のメンバーでもあった。楽隊は活動写真館で伴奏をしたり、各地のイベントに呼ばれたりして演奏を披露した。

* 佐野文子・さのふみこ

・ 旭川での廃娼運動では、遊郭の用心棒である牛太郎に日本刀を突きつけられ、死を覚悟したこともあった。文子の助力により遊郭を脱した娼妓は10人を超えるとされている。戦時中は、国防婦人会旭川支部長としての精力的な活動が全国的に知られたことから、軍の要請を受けて上京。当時の首相、東条英機邸で家庭教師として働くという数奇な経験もした。

佐野文子

* 中島遊郭(なかじまゆうかく)

・ 現在の旭川市東1〜2条2丁目付近にあった遊郭。1907(明治40)年に営業を開始した。陸軍第七師団に隣接し、最盛期の1932(昭和7)頃には、妓楼約40軒、娼妓数200人余に上った。

中島遊郭

* 廃娼運動

・ 娼妓の人権保護の観点から、公娼制度の廃止を訴える活動のこと。また娼妓への自由廃業の啓蒙、廃業を希望する娼妓の支援なども廃娼運動の一環として行われた。

* 永山

・ この時代で言うと、旭川の北の永山村(戦後、旭川市と合併)をさす。永山村は、1891(明治24)年に屯田兵が入植し、開村した。名称は、当時の屯田兵本部長、永山武四郎(ながやまたけしろう)の名前が由来である。

「小説版 旭川青春グラフィティ ザ・ゴールデンエイジ」の掲載は、今回から後半、まずは第六章と第七章です。

後半では、主人公の義雄と武志、そして周辺の人々が、前半で登場した二つの団体の対立に巻き込まれていきます。

この両者の対立、実際にこの時代の旭川であったことをもとにしています。

また対立激化のきっかけとなった酌婦の少女の逃亡も、同じく実話をもとにしています。

2021年に出版した旭川歴史市民劇の記録本の中にも書きましたが、この物語は大正〜昭和初期の旭川の歴史を調べていたワタクシの頭の中に、ある日、突然下りてきたストーリーが土台になりました。

なので、このお話は、旭川の歴史が書かせてくれた物語と思っています。

それでは今回も最後までお付き合いください。

**********

第6章 昭和二年六月 佐々木座界隈

ふるさとは馬追帽子に

垢じみたつづれをまといて帰るところ

無骨な靴の底は裂け

沓下ちぎれて素足に土をなつかしみ

飢渇わけば草に聞いて

田園近き清水に遠き日を想へ

ふるさとは古き友に嘲けり追われ

花と変りし幼馴染に恐れられ

子供らの礫の的となるところ

(塚田武四「ふるさと」)

佐々木座といえば、北海道でも有数の規模を誇る本格劇場である。三角の大屋根のある木造三階建て。中には間口十二間(約二十二メートル)、奥行き十間(約十八メートル)、高さ三間半(約六点三メートル)の堂々たる舞台がある。さらに舞台中央には、直径六間(約十一メートル)の回り舞台まで設けてある。

旭川の目抜き通りである師団道路から少し外れた、当時は本町(ほんちょう)と呼ばれた一条通六丁目にこの劇場がお目見えしたのは明治三十二年のこと。建てたのは、岩手出身の博徒の顔役、佐々木源吾(ささきげんご)である。

詳しい経緯(いきさつ)は本人も明らかにしていないが、幕末の江戸で遊侠の群れに身を置いていた佐々木は、函館戦争を戦った榎本武揚(えのもとたけあき)に従い北海道に渡った。維新後、函館に留まった佐々木は、当地を本拠地として全道に勢力を伸ばしていた博徒の元締め、森田常吉(もりたつねきち)率いる丸モ(まるも)派に加わり、やがて大幹部となる。そして明治二十年代半ば、森田によって送り込まれたのが、新開地である旭川だった。

開拓当初、厳しい労働に明け暮れた男たちにとって、慰めは酒、そして賭け事だった。親分に倣って丸サ派を名乗った佐々木は、まず各所に賭場を設ける。さらに料理屋や妓楼、芝居小屋の経営に乗り出し、たちまちのうちに旭川一の高額納税者となった。このうち当初は平屋の粗末な造りだった芝居小屋を大規模に改築したのが佐々木座である。

現在、佐々木座は、博徒稼業から足を洗って朝鮮に渡った佐々木に代わり、配下だった辻川泰吉が仕切っている。この辻川、興行主としての能力は佐々木以上というのがもっぱらの評判。近年は関西から文楽一座、東京から菊五郎、左団次ら歌舞伎の看板役者を次々と招聘し、土地っ子の喝采を浴びた。

その佐々木座に近い裏通りを歩いている三十半ばの男がある。書生姿で長髪。手には安物のバイオリンと弓。胸元から売り物の歌本が覗いている。半年ほど前に東京から流れてきた演歌師である。

この日も師団道路でのどを披露したが、ここしばらく同じ歌ばかりを歌っているせいか、通行人の反応は今ひとつ。足を止めるものもいたが、歌本を求めるものはいなかった。

「けっ、しけた街だぜ。景気が良いと言うから、こんな果てにまで足を運んだのに。そろそろ潮時だな」

そう演歌師がひとりごちたとき、突然、女が目の前に飛び出してきた。走って角を曲がってきたらしい。

「おっと、危ねえ」

演歌師が身を捩るようにして避けると、女はあっと声を上げ、つんのめるように膝をついた。黄色地に赤の格子模様の木綿の着物。割れた裾から覗く足元は裸足である。年は、かなり若い。

「ごめんなさい」

立ち上がって先を急ごうとする女を、演歌師が呼び止めた。

「お待ちよ姉さん。落としもんだよ」

そう言って拾い上げたのは、一葉の写真である。家族らしい四人が写っている。

「あ、それ」

演歌師が差し出す写真を半ば引ったくるように受け取ると、一瞬、胸に押し当てた。

「すみません」

頭を下げた女は、一度後ろを気にするとかけ出した。すぐに二つほど先の小路に入り、姿は見えなくなる。

「……ふん、訳ありって感じだねえ」

演歌師がため息交じりにつぶやくと、先程の角から今度は男たちが飛び出してきた。旭川極粋会の揃いの法被。行動部長の片岡とともにカフェー・ヤマニに現れた三人のうちの二人である。やはり演歌師にぶつかりそうになり、足を止めた。

「なんだ演歌師か」

「こんなところで、ぼけっと突っ立ってんじゃねーよ」

毒づきながらも息が荒い。とすると、先程の女を追ってきたのか。

「はいはい。あいすいませんねえ」

演歌師が首をすくめると、年長の小柄な男が横にらみしながら聞いた。

「おい、いまさっき、女が来たろ? どこ行った?」

やっぱし、あの女追ってきたんだ。

「え、女? 女、女ねえ。……ああ来た来た。来ましたよ」

演歌師は手を打つと、周りを二・三度見やり、女が去ったのとは逆方向の小路を指差した。

「そっちい、行ったな」

「おい、行くぞ」

二人は再び女を追い出したが、結構な距離を走ってきたせいか、勢いはない。それでもすぐに姿は見えなくなり、辺りは再び静けさを取り戻した。

「ばーか。なんだ演歌師かって。おめえら何様のつもりだい」

演歌師は二人が消えた小路に向かって毒を吐くと、バイオリンと弓を持ち直して歩き出した。腹の虫がおさまらないのか、まだぶつぶつ言っている。

しばらくすると、向こうから胡麻塩頭の初老の男がニコニコとしながら近づいてきた。どこかで見た覚えのある顔だ。

「おお、演歌師さん。いいところにいた。こないだはおあしがなくてねえ。あんたの歌本、今度見かけたら一冊譲ってもらおうと思ってたんだ」

「え、そりゃありがたいこって」

そう言えば、二日ほど前、前の方で熱心に歌を聴いていたじいさんだ。

「ここでもかまわないかい?」

「ええもちろんさ」

男は二円を払って歌本を受け取ると、上機嫌で去っていった。

いつの間にか、雲の合間から丸い月が見えている。

「人助けの真似ごとにもなりゃしないが、神さんが褒美をくれたったところかね。ま、せっかく出端って来たんだ。もう少し粘ってみるか」

演歌師は来た道を引き返し始めた。

第7章 昭和二年六月 カフェー・ヤマニ

私が死んだら

私を愛惜措かない人々が

私を焼いたり煮たりして食べられるものなら

一層惜別の情をそそるであろう

親愛なる君には尻ッぺたの肉一斤

ー即ち霜降りロースの上等を

魯かなる女房には脳味噌の知識

目のたまは 私が惚れた下賤の女の明眸へ

私は連日深酒だから

さぞや鱈の粕漬のように美味だろう

骨はたたきにしてスープをとる

酒のみの私を偲んで一盞傾け

諸君らはほろほろと哭いて

私を喰べてくれたまえ

(中家金太郎「空想葬式図」〕

「大将よ。何ちゅうか、昼間のカフェーってのは、あれだな。静かなもんだな」

旭川師団道路の名店、カフェー・ヤマニのテーブルに両肘を付き、あくびまじりに言ったのは地元生まれの画家、高橋北修である。頬骨が突き出た特徴的な面相とどら声、そして一般の住民には伺いしれない特殊な生業から、地元では知らぬ人がいない。きょうは紺のズボンに白の開襟シャツという出で立ちだ。

「コーヒー一杯でも歓迎なんですけどね。でも、やっぱりヤマニは夜という印象があるようで」

北修に大将と呼びかけられたのは、店主の速田弘である。赤いチョッキに黒の蝶ネクタイのいつもの姿。よほど手持ち無沙汰なのか、先程から同じグラスを何度も拭いている。

「そう言えば、聞きましたよ。小熊さんと組んで、またきわどいこと始めたんですって?」

カウンターを離れてテーブルに近づいた速田は、少し離れた所でやはり暇を持て余している昼番の女給二人をちらりと見やり、声を潜めた。

「……ヌード写生会」

北修の眉がぴくっと動く。

「きわどいって……。あくまで芸術を追究する試みよ」

「でも絵なんて描けない奴らが、ハダカ見たさに詰めかけてるって話じゃないですか」

「確かに、ウワサ聞きつけて、覗きに来る奴の方が多いんだわ。俺も小熊もそういう連中追い払うのに忙しくてよ。ハダカ描いてるヒマなんてないのよ」

速田がそれはそれはとうなずくと、ただなと北修が渋い顔をした。

「それもいつまで続けられるんだか」

「え、なぜ?」

「菊頭だよ。また東京に行くって言い出してんのよ」

二人が話題にしているのは、特異な髪型の共通の友人、小熊秀雄のことである。小樽生まれで、東北、北海道、樺太の各地を転々としていた彼が、生き別れになっていた姉のいる旭川にやってきたのは大正十年。それからもう六年が経っている。

その間、小熊が上京を企てたのは二回。今は、旭川新聞で記者をしているが、もともと中央詩壇で確固とした地位を固めることが望みである。しかし二度とも作品は売れず、持っていった金を使い果たして旭川に戻った。

「でもまたおっつけ戻って来るんでしょう」

速田は軽い調子で言うが、北修は真顔だ。

「いや、そうでもないのさ。なんせ三度目だからよ。前のように浮ついたところがないんだわ」

「そうなんですか」

「しゃーない。かわりに、武志か義雄使うか」

「よしなさいよ。そんなところにあんな坊やたち連れてったら、鼻血出して、倒れちまうよ」

今度は速田が真顔で言うと、ガランガランと入り口のドアの鐘が響いた。

「いらっしゃいませー」

女給たちの甲高い声に迎えられて入ってきたのは松井東二である。北修や小熊が開いた美術協会の展覧会で出面に来ていた近文コタンの少年だ。何やら風呂敷包みを下げている。

「おお来たか。ま、こっち来いよ。こいつが話してた東二だ。ほらあいさつせんか」

北修に手招きされた東二は、速田の前に進むと、ペコリと頭を下げた。

「おい」

北修に促され、東二はテーブルの上で風呂敷を解いた。現れたのは木彫りの熊である。高さは八寸(約二十四センチ)ほど。彫りにまだ稚拙なところはあるが、吠えるヒグマの迫力は十分に伝わってくる。

「……こりゃあ、なかなかのもんだ」

速田は手にとってしげしげと眺めている。

「だろ? 頼みは二つ。ここにゃ旭川見物の客も来るだろ。だから会計のところにでも置いて、売ってやってくんないか。土産にいいだろ?」

「ええ、確かに」

「それと、こいつ、こんなふうに器用だからよ。装置作りの仕事がある時は、使ってやって欲しいんだわ。あと仲間と楽隊もやってるんで、ショーの伴奏もできる」

「わかりました。なかなか重宝じゃないですか」

「頼むな」

北修はそう言うと、無言でやりとりを聴いていた東二に顔を向けた。

「ほら、こういう時はすぐに頭下げんだよ」

またペコっと頭を下げる。

「ほんとに、あいそがないんだからよ」

「まあまあ、いいじゃないですか」

と、速田がとりなした時、新たな客が入ってきた。

「いらっしゃいませー」

女たちの声に迎えられたのは、元小学校教諭でクリスチャン、社会活動家の佐野文子である。年は三十代なかば。髪は流行りの断髪で、中肉中背。グレーのツーピースを着ている。

「いらっしゃい。あ、佐野先生じゃないですか」

「あら、支度中じゃなかったの?」

「いえいえ、ちゃんと開店してますから」

「そう? 人がいないからまだかと思っちゃって」

そう言いながら慣れた様子で中に進む。

「先生、かんべんしてくださいよ」

「コーヒーお願いね」

そう言ってテーブル席に着こうとした文子は、奥にいる東二に気付き、あらという顔をした。東二は軽く会釈したものの、なんとなくバツが悪い感じである。その様子に気付いた速田がカウンターから声をかける。

「なんだ、知り合いなんですか?」

「まあ、ちょっとね」

そう言葉を濁すと、東二の後に隠れるようにしていた北修に声をかけた。

「……そっちにいるのは北修さんね? お久しぶり。奥さまはお元気?」

「ああ、えー、はい。あの、お、お元気です」

うろたえる北修に、文子がたたみかける。

「絵はちゃんと描いてるの? お酒ばかり飲んでいるんじゃないの? またどっかで喧嘩したんじゃないの?」

「いやいや、とんでもない。ま、真面目にやってますって」

「そうなの? 本業ほっといて、またろくでもないことやってるんじゃないの? 前に奥さんこぼしてたわよ」

コーヒーを用意していた速田が吹き出と、すかさず北修が目でやめてくれと制する。

「いやいや、そんなことありませんて。ちゃんと絵、描いてますって」

そう言いながら速田に近づくと、小声で囁いた。

「ちょっと向こう行って相手してくれよ。俺、苦手なんだよあの先生」

「わかりましたよ。今コーヒーやってますから。そのあとね」

速田も小声で返す。

「なにそこでひそひそ話してんの? また良からぬ相談でしょ」

「いえいえ、そんな。違いますって」

北修は、激しく手を振って否定すると、テーブルに戻りながら東二を手招きする。

「おい、東二。こっち来て、真面目な仕事の打ち合わせしよう。な、真面目な」

持っていた手ぬぐいで汗を拭い始めた。

「……それにしても、久しぶりですね、先生」

女給に淹れたてのコーヒーを託した速田がカウンターの中から文子に声をかけた。

「忙しかったのよ。中島遊郭なんだけど、一人逃げてきた娘(こ)がいてね」

「そうなんですか。でも、遊郭の奴ら、黙っていないでしょ」

「敷地の外に出てくるまでが大変なのよ。そこは、手助けできないから。出てきてくれたら、すぐいっしょに汽車に乗っちゃうんで、大丈夫なんだけど」

「女はそうですけど、先生ですよ」

「私? 私はいいのよ。危険は承知なんだから」

文子は、もともと両親とともに姉の嫁ぎ先の旭川にやってきた島根からの移住者である。中心部の小学校で教師をしていたときに、旭川で農場を経営する実業家に見初められて結婚するが、すぐに夫は病死。以来、島根時代に洗礼を受けたカトリックの信仰をもとにさまざまな社会活動に当たっている。

その中心は弱い立場の女性の自立支援である。なかでも遊郭で働く娼妓の廃業を支援する廃娼(はいしょう)運動では、全道的にその名が知られている。

「去年でしたっけ? 遊郭のど真ん中で、逃げ出してここに来いって、自宅の地図入れた紙撒いたの」

「はいはい。さすがにあの時は外に連れ出されたけどね。でも私は顔が売れてるから、簡単に手を出せないのよ」

「さすが廃娼運動と言えば佐野文子。肝が太いや」

「やめてよ。よけいに北修さんに怖がられちゃう」

その時、奥のテーブルを拭いていた女給が、武志に気付いた。勝手口から顔を出して中をうかがっている。

「あら、武志君。きょうは早いのね」

「ああ、ちょっと事情があって」

「おう、どうした」

近くにいた北修も武志に気がついたようだ。

「ああ、北修さん、よかった。ほかに誰かいる?」

「いやこのメンツだけだけだけど。あと東二と佐野先生。廃娼運動の」

「廃娼運動? ああ、了解です。じゃ中入って」

後ろに声をかけると、義雄が若い女に肩を貸しながら入ってきた。すかさず武志も手を貸す。

「……ど、どうしたのよ、その娘(こ)?」

「後で説明しますから」

武志は北修を制しながら近くのテーブルの椅子を引くと、そこに座らせるよう義雄を促し、さらに女給に水を持ってくるよう頼んだ。女は黄色地に格子柄の着物姿。膝の辺りが土埃で汚れている。

「いい? 見せてもらって」

心配そうな顔つきの文子が足の様子を見る。

「……けがは大したことないみたいね。あなた、武志君って言ったっけ。一体、どうしたの?」

「店の裏で蹲(うずくま)ってたんです。裸足だし、転んで足くじいたって言うから、どうしたのって聞いたら、逃げてきたって」

「どうも極粋会の連中に追われているようなんですよね。連中、血相変えて走っていったんで」

そう義雄が続けると、俯いていた女が顔を上げた。

「……あの、すみません、迷惑かけて。すぐ出ていきますから」

「出てゆくって、とてもそんな感じじゃないな。なんか事情があんだろ?」

北修が覗き込むと女は再び下を向いた。

「大丈夫。ここにいる人たちはね、あんたを誰かに引き渡したりしないから。身なりから言ったら、どっかの店で働かされていたってところかい?」

少し考えると、女は小さく頷いた。

「……はい。十五丁目の『たまや』って店で、酌婦してました」

「え、たまや!」

口に手を当てている女給に武志が尋ねる。

「知ってんですか?」

ええ、まあと隣の女給を見る。

「わたしも知り合いから聞いたことがある。あんまりいい噂じゃないんだけど……」

酌婦は、文字通り場末の飲み屋で酒の相手をする女のことである。ただ店によっては、体を張った接待を強いるところもある。さらに酌婦と言えば当然春をひさぐもの、と考えている男たちさえいる。

「……はい。なので……」

「そっから逃げ出したってわけだ。あんたいくつだい?」

「……もうじき十七になります」

「じゃあその店で働くのは、わけがあるんじゃないの?」

こういう時、北修も文子も無駄な遠慮はしない。ただ配慮ももちろんできる。

「いいのよ、無理にとは言わないから」

女給から受け取ったコップの水を一口飲むと、女は話し始めた。

「……いえ、お話します。……私、江上(えがみ)ハツヨといいます。うちはもともと永山で雑貨を商っていたんですが、父さんが急に病気で死んでしまって。そしたらたくさん借金があったことが分かったんです。で、借金を返せないのなら、ここで働けって」

ハツヨの話によると、実家の雑貨商は両親の地道な仕事ぶりで順調だったが、半年ほど前、父親が病気で急死すると、通夜の席に高利貸しが現れたという。多額の借金は父親が友人に誘われて始めた博打にはまった結果だったが、実はその友人は高利貸しの仲間で、最初から店の蓄えを狙いに父親に近づいたらしいとハツヨは話した。

ただ、だとしても借金は借金である。結局、店は人手に渡る。ハツヨは女学校を辞め、仲居として料理屋で働き始めたが、もっと稼げる仕事でないといつまでも借金を返せない、と高利貸しが言い出す。そして「たまや」に送り込まれたのがふた月前だったという。

「なるほどね。極粋会の連中、きっと、その店か金貸しに頼まれて、彼女を追ってるんだ」

つぶやいたのは、腕組みしながら聴いていた速田である。

「……わたし、お酒の相手をするだけならいいんです。でも来月からお客を取れって……」

皆が顔を見合わせる。

「……わかった。ハツヨさん。わたしは佐野ってもんだけど、あんたみたいな境遇の娘(こ)のことはよく知ってるの。だから、安心なさい」

しかしハツヨは頭(かぶり)を振る。そして懐から写真を出した。

「いえ、そんな。見ず知らずの皆さんに迷惑かけるわけにはいきません。……あの、ここに連絡していただけないでしょうか。兄さんがいるんです」

ハツヨが差し出した写真には、温和そうな両親と笑顔のハツヨと兄が写っている。そして裏には兄の勤め先が書いてあった。受け取った北修が声をあげた。

「……こりゃ驚いた。兄貴は黒色青年同盟だってよ」

「黒色青年同盟って? あの無政府主義の?」

文子が、しかめっ面になった速田に尋ねる。

「いま極粋会と対立してるんですよ。こりゃあ話が複雑になりそうだな」

「……兄さんは、父さんが死んだあと学校を辞めて。そしたら今度は母さんがふせってしまって、働きながら面倒を見ているんです。仕事を渡り歩いて、いまはそこで厄介になってるって言ってました。そこの人たちの力を借りて、店辞めさせてやるからもう少し待ってろって」

それを聞いて、動いたのは北修である。

「わかった。東二、お前、ひとっ走り行って、この娘(こ)の兄貴呼んできてくんないか。時間、あんだろ」

しかし、東二は下を向いたまま動こうとしない。

「ん? どうした?」

「……それは勘弁してください」

「なんだよ、勘弁って」

「……関わりたくないんすよ。極粋会の関係者は、顔の人が多いし、俺ら、ただでさえ邪険にされてんのに、余計なことして睨まれたくないすから」

それを聞いて武志が目をむいた。

「何よ、その余計な事って」

美術展の準備のときに出会ってから、この二人はお互いにいい印象は持っていない。

「だから、お前ら学生と俺らは違うんだよ」

「何だって」

喧嘩に発展しそうなところを北修が分けて入る。

「わかったから、東二はいいよ。……武志、行ってくれっか?」

気持ちの高まりを抑えるように一つ息を吐くと、武志は北修から写真を受け取り、無言で勝手口から出てゆく。

「……あの、兄さんが来たら、すぐ出てゆきますから」

武志を見送ったハツヨはそう言うと、あなたももうここにいない方が、と東二に声をかけた。東二はため息を一つつくと木彫りの熊を包んでいた風呂敷をたたみ始めた。

「……じゃ、悪いっすけど、俺はこれで」

皆が押し黙る中、東二はレジ脇の入り口から外に出ていったが、なぜかすぐに急ぎ足で戻ってきた。表情がこわばっている。

「北修さん。極粋会のやつら、すぐそこにいますよ。その娘(こ)、隠しといたほうがいいですね」

どら、と言って北修もドア越しに外をうかがうと、やはり顔色を変えて戻ってきた。そしてお前は行けと東二を送り出す。

「まずはこの娘(こ)だね。どこに隠そうか」

こうした時、修羅場を何度も経験している文子は冷静である。

「ここには、あなたたちが着替える部屋かなんかないの?」

すかさず女給の一人が二階をさす。

「それなら上に」

「じゃ、義雄君だっけ。あなたは外に出て時間を稼いで。それと北修さんは、その娘(こ)おぶって二階に行って」

「え、俺?」

「だって速田さんはここにいないと、おかしいから」

ああ確かにとつぶやくと、北修は速田の手助けを受けてハツヨをおぶり、女給たちと一緒に二階に向かった。

北修たちの姿が見えなくなってまもなく、外に出た義雄の声が聞こえてきた。

「……だから、誰も来ちゃいませんよ。うたぐりぶかいなあ。え、なんですか? なにもごまかしちゃいませんよ」

後退りをしている義雄を押しのけるように、男たちが姿を表した。極粋会の男たちである。

「だから、はんかくせーことすんなって言ってんだろうが、この小僧はよ」

遅れて麻の上下の片岡が入ってくると、義雄をかばうように前に出た速田と向き合った。

「速田さん。何故かここに来るときは、同じような状況だねえ。若い女が来ている筈なんだが、出してもらいましょうか」

いつも通り感情を抑えた話し方だが、顔はやや上気している。

「若い女? ここは若い女たくさんいるからね」

「この店に逃げ込んだのは間違いないんだよ」

そう吠えたスキンヘッドは目が血走っている。

「そう言われてもねえ。お探しなのはどんな女なんですか? 片岡さん」

男たちの様子にいつにない高ぶりがあるのを感じた速田は、逆に度胸が座ったようである。

「うん。よくある話なんだが、借金を踏み倒して逃げてしまった女がいましてね。店主さんが困り果ててるんですよ」

「なるほど。で?」

「なんせ額が大きくてね。働いて返すからって頼むんで雇ったのに、恩をあだで返されたって。店主さんが泣いてるんですよ。あなたも水商売の経営者なら、わかるでしょ?」

その時、奥のテーブルに陣取っていた文子が声を上げた。

「何が泣いているよさ。弱い立場の女を食い物にしているだけじゃない」

「……これはこれは、佐野先生ではないですか。最近は、遊郭だけじゃなくて、カフェーにもお出かけなんですね」

極粋会の会員には妓楼の経営者も少なくない。その関係で、片岡と文子はこれまで何度か顔を合わせている。

「あんたもね、右翼なら右翼らしく、ちゃんと政治活動したらどう? それとも極粋会ってのは業者の用心棒なの?」

だが、片岡は挑発に乗るつもりはないようだ。ゆっくりと一歩、速田に近づくと、顔を寄せた。

「速田さん、あなたね、今は流行っているからいいものの、だんだんと商売がしにくくなりますよ。みんな借金の踏み倒しにゃ神経とがらせてるんだ」

「うちは借金のかたに女の子を働かせるような商売はしてないから関係ないね」

やや強めの口調で告げると、片岡の目を見据えた。

「片岡さん。そもそもこの店には、あんたたちが探しているような女はいない。帰ってくれるね」

速田の後ろには、立ち上がって近づいてきた文子もいて、やはり片岡を睨んでいる。

「……わかりました。佐野先生もおいでのことだし、きょうは引き揚げましょう。ただあまり深入りするのは止めた方がいいですよ。我々にもメンツがありますから」

片岡はそう言うと、店の中をぐるりと見渡し、さらに階段の上を見上げると、二〜三度軽くうなずいた。

「では」

顎で部下に合図すると、大股で店を出ていく。

片岡らが去ると、体を固くして成り行きを見守っていた義雄が椅子に座り込んだ。

「……あの人も、もともとはおとなしい人だったんだがね」

「え、大将、知ってるんですか?」

「ああ、同じ旭川だから、ちょっとはね。いまの役職に就いてからやたら肩に力入っちゃって」

「あら大将もなかなかのものだったわよ。これからああいう連中と関わる時はお願いしようかしら」

「先生、よしてくださいよ」

その文子の頭はすでに次に向けて動いているようだ。

「さて、これからだね。まずはあの娘(こ)をどこに匿うか。家(うち)に連れて行こうかと思ってたけど、私が絡んでるのが知れちゃったからだめだし」

そう思案に暮れていると、義雄が再び勝手口から顔を出して様子をうかがっている武志に気付いた。

「あ、武志、なにやってんの?」

「……なんかバタバタしてたみたいだったんで。大丈夫かな?」

「平気だよ。極粋会が来てたんだけど、もう帰った」

「やっぱ用心しといてよかった」

武志はホッとした表情を見せると、こっち入ってくださいと後ろに声をかけた。手招きされて入ってきたのは、グレーの作業服姿の若い男、ハツヨの兄の栄治である。手に工員帽を握っている。続いて黒色青年同盟旭川支部長の梅原が現れた。武志が訪ねた時、栄治と一緒に事務所にいたという。

「ハツヨの兄の栄治といいます。あの、妹は?」

「二階にいますよ。義雄君、案内してくれる? 上がってすぐの部屋だから」

「はい。じゃ」

義雄と栄治が急ぎ足で二階に上がるのを見届けて速田が言った。

「いつぞやの騒動以来だね。あんときはあんたが追われてたっけ」

「はい。その節はご面倒かけました」

言いながら梅原の視線は文子に向かっている。

「ああ、そちらは佐野文子先生。たまたま店に来ていて……」

「ご高名は存じています。黒色青年同盟の梅原と申します。今回は、ご迷惑をかけまして」

「佐野です。迷惑なんかかかっちゃいないわよ。梅原さん、ハツヨさんのお兄さんとはいつから?」

「ああ、うちの活動員になったのは、一月半ほど前です」

梅原によると、当時栄治は市内の食品加工の工場で働いていたが、従業員の解雇を巡って労働争議が持ち上がり、黒色青年同盟が組合員の支援に入ったという。その際、組合の役員から栄治の境遇について話を聞き、自ら活動員にならないかと誘ったと梅原は説明した。

「その時に、ハツヨさんの事も?」

「ええ。ひどい話なんで、我々の方で店主を糾弾しようと考えていたんですが、その前に店を抜け出してしまったというわけなんです」

それを聞いて、文子の顔色が変わる。

「ちょっと。抜け出してしまったって言い方はないんじゃないの」

「いえいえ、ハツヨさんに何も罪はないのはわかっています。ただ時期的に」

「時期的って何よ。なんか気に入らないね」

横を向いてしまった文子に、どうしたものかと梅原も顔を曇らせる。

実は、黒色青年同盟などアナキズム系の団体は、束縛からの解放を標榜し、廃娼運動に関わる組織が少なくなかった。梅原らの旭川支部も「芸妓、娼妓相談所」の看板を事務所に掲げ、娼妓らの自由廃業を後押ししていた。

ただアナキストによる廃娼運動ではトラックで遊郭に乗り付けたうえ牛太郎を挑発するなど、多分に自己宣伝的な行動が目立っていた。そこに、文子は反感を持っていた。

一方、梅原らは、クリスチャンによる廃娼運動を生ぬるいと見なしながらも、実績にある文子には一目置かざるを得ない立場だった。

気まずい沈黙が続く中、二階から栄治が降りてきたのに速田が気づいた。

「ああ、ハツヨさん、どうでした?」

「あの、思ったより元気で、それは良かったです」

栄治はそう言うと、助けを求めるように梅原に近づいた。

「……支部長、やっぱり極粋会に手配が回っているようなんです。家に連れて行ってもすぐに知れるだろうし。これからどうしたら」

「栄治君、まずは落ち着くこと。奴らは奴らでメンツをかけて連れ戻しにかかるだろうが、大丈夫。うちはうちで、全力をあげてハツヨさんを守る。同盟の力は、君が考えている以上なんだ。だから奴らの好きにはさせない」

「でも極粋会に目ぇ付けられてるという意味では、あんたたちは筆頭でしょ? 大丈夫なの?」

自信ありげに語る梅原を、速田も信用していないようだ。

「速田さん。お言葉を返すようですが、我々にはたくさんの支援者がいます。奴らには指一本触れさせません。栄治君。うちの組織で、ハツヨさんを守る。いいね?」

「……はい。それは、支部長にお任せしてますんで」

「うん、じゃ、夜になったら妹さんを連れ出そう。それまではそばに付いていてあげるんだ。僕はいったん事務所に戻って、算段を付けてくる。いいね」

「……はい、わかりました」

「速田さん。ということで、もうしばらく力をお貸しください」

梅原の言葉に引っかかるところはあるが、断る理由も見つからない。

「ああ、それはかまわないが……」

「では、また夜に」

速田の言葉が終わる前に、梅原はそう言って勝手口から出ていってしまった。再び気まずい沈黙が部屋を包む。

「……俺、ハツヨの様子見てきます」

雰囲気に耐えられなくなったようにそう言ったのは栄治である。階段を登る姿が見えなくなるのを確かめると武志が言った。

「……俺、梅原って嫌いだなー。こんなことになってるのに、なんかうれしそうじゃん」

文子、速田と思いは同じようだ。

「いいんですかね先生、あいつらに任せてしまって」

「……まあねえ、実のお兄さんがそうするって言ってるわけだし。私達にもこれと言ってあてがあるわけでもないし」

文子は渋い表情でそう言うと、二人の顔を見ながら今回は任せましょうと続けた。

「……分かりました。……あれ、そういえば、北修さんはどうしたんだっけ? 二階に行ったっきりだよな」

カウンターに戻りかけた速田がそうつぶやいたとき、義雄が慌てたように階段を降りてきた。

「あの、皆さん手貸してくれませんか」

「えっ、ハツヨさん、どうかした?」

速田が大きな声を上げる。

「いや北修さんなんですよ」

「北修さん?」

「さっきおんぶして二階に行ったとき、ぎっくり腰やっちゃったみたいで。固まって動けないんです」

三人が見上げると、手で大きくバツを作った呆れ顔の女給二人が階段の上に並んでいた。

(続く)

<注釈・第六章>

* 佐々木座

・ 旭川最初の本格劇場。明治、大正と地元興行界をリードした。その後、旭川の興行界の中心が他の地区に移ったことから衰退し、1933(昭和8)年頃、営業を終えた。

佐々木座

* 塚田武四・つかだたけし

・ 旭川生まれの詩人。小熊秀雄らの詩誌「円筒帽」の創設メンバーの一人。旧制旭川中学卒業後、放蕩の限りを尽くして生家から追放され、各地を転々とする。その後、旭川に戻るも、肺疾患により二十代の若さで亡くなった。

* 佐々木源吾・ささきげんご

・ 朝鮮に渡った後の佐々木は、大規模旅館を経営するなど成功をおさめるが、大正に入ると経営を息子に任せて旭川に戻る。旭川では茶舗と銭湯を経営するも、大正末になると今度は樺太に渡り、1928(昭和3)年、当地で死去。最後まで流転を重ねた人生だった。

佐々木源吾

* 榎本武揚・えのもとたけあき

・ 旧幕臣、のち新政府で外交官などを務めた。旧幕府軍を率いて五稜郭を攻略、函館戦争を戦ったことで知られる。

* 森田常吉・もりたつねきち

・ 幕末生まれで、房総船橋から北海道に移住した博徒の大親分。森田が組織した丸モ派は、函館を拠点に北海道全域に勢力を伸ばし、最盛期の構成員は2万人に達したとされる。

* 辻川泰吉・つじかわやすきち

・ 架空の人物。モデルにしたのは旭川の実業家、辻広駒吉(つじひろこまきち)。辻広は、元博徒の佐々木源吾が朝鮮に渡った際、佐々木が経営していた劇場の佐々木座と、料亭の第一樓を受け継いだ人物。小説の辻川が佐々木同様、元博徒であるのに対し、辻広は渡世稼業にあったことはなく、土木請負が本業だった。その後、幅広く事業を拡大したが、特に佐々木座の経営では手腕を発揮した。旭川の市会議員も勤めたことでも知られる。

* 演歌師

・ 街頭でバイオリンやアコーディオンを弾きながら演歌と呼ばれた流行歌を歌い、歌の本を売った芸人、行商人。明治末から昭和初期に多く活動した。

<注釈・第七章>

* 中家金太郎・なかいえきんたろう

・ 旭川生まれの詩人。1936(昭和11)年、旭川で結成された北海道詩人協会に参加。その後、札幌の新聞社に勤めながら詩や小説などの創作を続けた。大の酒好きで知られ、札幌出身の作家で、新聞社の同僚でもあった船山馨(かおる)の小説のモデルにもなった。

* ヌード写生会

・ 高橋北修らが設立し、小熊秀雄も参加した美術研究会「赤耀社(せきようしゃ)」が実際に行った催し。会費を集めて実施した。その模様は、小熊の短編小説に描かれている。実際には1923(大正12)年12月からの開催。

* 木彫りの熊

・ 北海道の熊の木彫りは、1923(大正12)年、道南の八雲にあった徳川農業の農民たちが始めたのが嚆矢。旭川では、その2年後、東二のモデルである松井梅太郎(まついうめたろう)が製作を始め、その後、近文コタンに広まった。

* 仲間と楽隊

・ 松井梅太郎は、大正〜昭和初期に近文アイヌの仲間たちで作った楽隊のメンバーでもあった。楽隊は活動写真館で伴奏をしたり、各地のイベントに呼ばれたりして演奏を披露した。

* 佐野文子・さのふみこ

・ 旭川での廃娼運動では、遊郭の用心棒である牛太郎に日本刀を突きつけられ、死を覚悟したこともあった。文子の助力により遊郭を脱した娼妓は10人を超えるとされている。戦時中は、国防婦人会旭川支部長としての精力的な活動が全国的に知られたことから、軍の要請を受けて上京。当時の首相、東条英機邸で家庭教師として働くという数奇な経験もした。

佐野文子

* 中島遊郭(なかじまゆうかく)

・ 現在の旭川市東1〜2条2丁目付近にあった遊郭。1907(明治40)年に営業を開始した。陸軍第七師団に隣接し、最盛期の1932(昭和7)頃には、妓楼約40軒、娼妓数200人余に上った。

中島遊郭

* 廃娼運動

・ 娼妓の人権保護の観点から、公娼制度の廃止を訴える活動のこと。また娼妓への自由廃業の啓蒙、廃業を希望する娼妓の支援なども廃娼運動の一環として行われた。

* 永山

・ この時代で言うと、旭川の北の永山村(戦後、旭川市と合併)をさす。永山村は、1891(明治24)年に屯田兵が入植し、開村した。名称は、当時の屯田兵本部長、永山武四郎(ながやまたけしろう)の名前が由来である。