「日露戦争と旭川」。

このことについて調べ、書いているうちに、ロシアによるウクライナ侵攻が始まりました。

今(2022年2月27日13時)の時点で、ロシア軍の侵攻は続いています。

これは、明らかな他国への侵略です。

理不尽な武力の行使によって、日々の平穏な暮らしを突然奪われたウクライナの方々のことを思うと、いたたまれない気持ちになります。

そのロシア、領土を含む勢力拡大の野心という意味では、100年以上前の帝政時代と変わらないようです。

軍事侵攻を主導しているプーチンは、実に20年以上も権力の座にあります。

その傲慢な姿は、帝政ロシアに君臨した皇帝と重なって見えます(日露戦争時の皇帝、ニコライ2世は、気の弱い、優柔不断な人物だったと伝えられていますが…)。

日露戦争と旭川について調べたワタクシの感想については、このロシアのウクライナ侵攻のことも合わせ、改めて次回の後編の締めくくりに書くつもりです。

ということで、前回は乃木第三軍による二〇三高地奪取までの動きを、旭川第七師団との関わりを中心に書きました。

今回は、その第七師団の一兵士として従軍したワタクシの祖父について。

そして旅順攻略を果たした第三軍が加わって行われた日露陸戦の最大の戦い、奉天会戦について見ていきます。

**********

(祖父、秋山吉次郎)

前編でも触れましたが、日露戦争に動員された第七師団の兵士の中に、ワタクシの母方の祖父がいました。

名前は、秋山吉次郎(きちじろう)。

ただ彼はワタクシが生まれた1年半後に亡くなっています。

ですので、祖父の記憶はありません。

以下は、残された戸籍などの記録や伝え聞いている話をまとめたものです。

画像01 秋山吉次郎(1879ー1959)

吉次郎は、明治12(1879)年、岡山県岡山区(今の岡山市)で、元岡山藩下級藩士、秋山喜十郎(きじゅうろう)の次男として生まれました。

彼が生まれた時、喜十郎が何をしていたかは不明です。

藩で刀鍛冶をしていたという話があるので、そうした仕事を続けていたのかもしれません。

ただ喜十郎は、吉次郎が14歳の時に亡くなってしまいます。

その吉次郎が北海道にやってきたのは、明治32(1899)年7月。

19歳の時でした。

場所は、旭川の北およそ35キロにある剣淵村です。

今は絵本の里、剣淵町として知られていますよね。

この年、まだ未開の原野が広がっていた剣淵には、となりの士別村とともに屯田兵村が置かれます。

屯田兵村は、明治8(1875)年、札幌琴似に初めて設置され、この剣淵と士別まで合わせて37村が置かれました。

入植した屯田兵の数は7337人。

吉次郎は、そのうちの最後の屯田兵の一人でした。

剣淵への入植の時、吉次郎には、母と姉、兄と弟の4人が同行していました。

北海道への当時の移住者の多くがそうだったように、おそらくは喜十郎の死後、一家は故郷での暮らしに目処が立たず、新天地に活路を求めたのだと思います。

画像02 晩年の吉次郎

他の兵村と同じく、剣淵兵村にも、入植までの詳しい行程の記録が残っています。

剣淵に向かう屯田兵337人とその家族は、士別兵村の仲間(屯田兵100人とその家族)とともに、西回りと東回りの2隻の船で北海道を目指します。

吉次郎一家が乗ったのは西回りの東都丸。

岡山から神戸に出て、船に乗り込んだのが、明治32(1899)年6月18日です。

東都丸は、途中、瀬戸内海や日本海で各地の志願者を乗せながら北海道に向かい、29日、小樽の手宮港に入ります。

その日は、小樽に一泊し、翌日から2班に分かれ鉄道に乗り換えます。

そして旭川を経由し、剣淵に到着したのは7月1日と2日です。

画像03 吉次郎らが泊まった三浦屋旅館(大正4年・「旭川市街の今昔 街は生きている」より)

「剣淵町史」に載っている元屯田兵の回想録には、以下のように書かれています。

「6月30日 これより兵員家族は2日間に分かれて輸送されることに決まり、自分等は第1日に炭鉱貨車に乗り込む。無蓋台車に天幕を張り茣蓙(ござ)を敷き跪座(きざ)する。

午後4時旭川駅に到着し下車する。その夜は駅前の三浦屋旅館に宿する。1軒で500人を収容することはできず、鮨詰の様な一夜を明かした。

7月1日 前日の様に無蓋台車に乗せられ剣淵に向う。当時、列車は蘭留までしか開通していなかったが、士別まで工事中なため和寒までは建設列車が往復していたので、屯田兵と家族たちは特別に建設列車を利用して和寒まで輸送してくれた。

和寒よりは只一筋の刈分道(現国道40号線)を家族と共に歩んだのである。和寒の東の山すそ伝いに進む道は、両側は未だ斧鉞(おのまさかり)の入らない原始林で、あたかも林のトンネルを通るようで昼なお暗く気のめいる道が続き、雑草は背丈をこえて生い茂り、人影などは全く見えない。此の中を意気揚々として進む屯田兵もあれば、下駄ばき、ぞうりばきもあり、モンペ姿の母親、長袖におたいこ姿の娘、菅笠(すげがさ)を冠ったもの、こうもり傘をさすもの、かすりの着物や縞の筒袖、それぞれのお国の風俗そのままの姿の列が続いた。」(「剣淵町史」より)

画像04 開設間もない頃の剣淵兵村(「剣淵町史」より)

こうして剣淵に着いた一行は、先着していた将校や下士官がイタドリで作った歓迎のアーチと、今も剣淵の中心部に残るヤチダモの大木の前に集合し、最初の訓示を受けました。

詳しい話は省きますが、当時の剣淵は水の便が悪く、入植した屯田兵と家族は苦労に苦労を重ねたそうです。

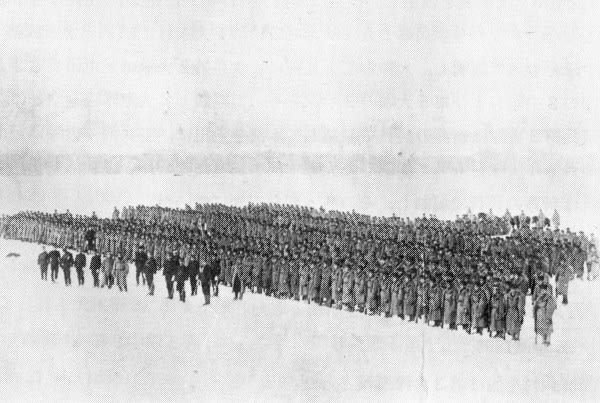

画像05 剣淵・士別両兵村の合同演習(明治34年・「剣淵町史」より)

画像06 剣淵兵村の屯田兵(年代不詳・「目で見る旭川・上川の100年」より)

画像07 剣淵に残るヤチダモの大木

続いては、吉次郎ら剣淵の屯田兵が出征した明治37(1904)年の様子です。

この当時、屯田兵の現役期間は5年間でした。

このため剣淵兵村の屯田兵は、この年3月末で満期除隊となりました。

ところが前編で書いたように、日本はその直前の2月にロシアに宣戦を布告します。

もちろん現役が終了したとしても、兵役の義務は残っています。

このため吉次郎たちには、息をつく間もなく招集がかかり、8月にはそれぞれの部隊に編入されます。

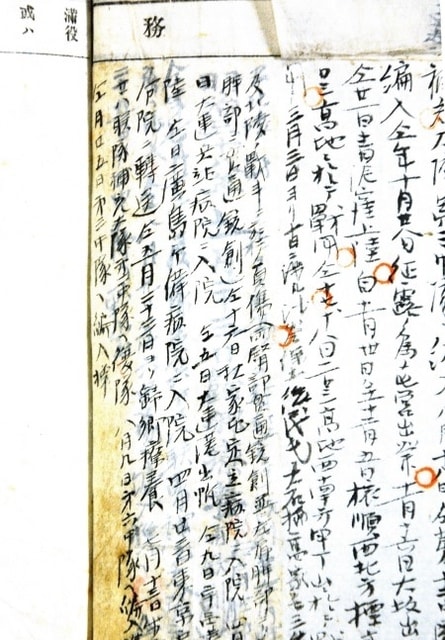

画像08 吉次郎の屯田兵手帳

こちらは吉次郎の屯田兵手帳です。

長男である叔父のもとに保管されていたものです。

ここには生まれた場所や親きょうだいの情報、給付された被服や装備、扶助米の支給状況などに加え、日露戦争の出征から帰還までの動きが細かく書かれています。

まずは戦地に赴くまでの動きです。

画像09 屯田兵手帳に記入された記録(1)

画像10 屯田兵手帳に記入された記録(2)

招集を受けた吉次郎は、まず8月7日に旭川の第七師団歩兵第二十八連隊補充大隊第三中隊に編入され、すぐ18日に同第十二中隊に再編入されています。

以後、戦地ではこの十二中隊の所属が続きます。

入営した吉次郎が、旭川の屯営を出発したのは10月28日。

前編で書いたように、第七師団の将兵は鉄道と船で大阪に向かいました。

戦地に向けて吉次郎が大阪港を出発したのは16日。

そして旅順に近い遼東半島の大連に着いたのが21日です。

画像11 旅順近郊の第七師団の幕営(「第二十八連隊概史」より)

大陸での第七師団が、乃木第三軍に加わって旅順攻略、そして作戦変更後に総力を上げた二〇三高地奪取戦を戦ったのは、前編で見たとおりです。

その戦いに吉次郎はどう関わったのでしょうか。

「自十一月参拾日至十二月五日旅順西北方標高二〇三高地ニ於テ戦闘」

「仝十七十八日二百三高地西南方甲丁山ニ於テ戦闘」

この時期の行動について、屯田兵手帳にはこのように記載されています。

1つ目の記述は、11月30日から12月5日にかけてとなっていますが、この間に行われた戦闘は2回だけです。

第七師団が初めて主力となった11月30日の二〇三高地奪取戦。

そしてその失敗を踏まえ、児玉源太郎満州軍総参謀長がテコ入れした12月5日の二〇三高地戦です。

どの様な形かはわかりませんが、この2つの戦闘に吉次郎が関わったのは間違いありません。

画像12 二〇三高地占領後の第七師団の将兵(「歩兵第二十五連隊史」より)

すでに書いているように、このうち5日の戦いで、第七師団はついに二〇三高地の占領に成功します。

占拠地での記念写真におさまる第七師団の兵士たちは、こころもち放心したような表情に見えます。

吉次郎も、七師団が任務を達成した喜びより、多くの戦友を失った悲しみや、命を取り留めた安堵感のほうが強かったのかもしれません。

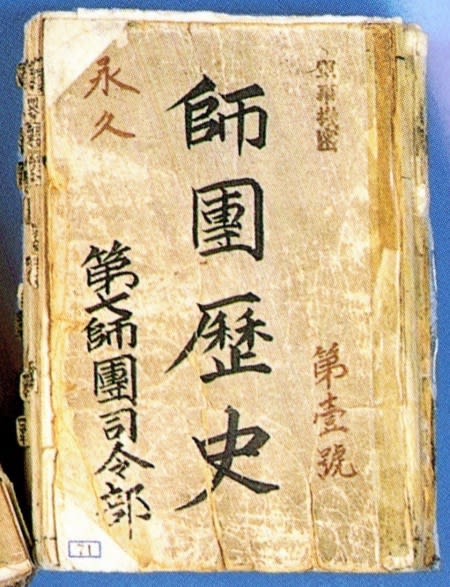

画像13 「師団歴史」(「新旭川市史」より)

一方、2つ目の記述では、「12月17日と18日に甲丁山で戦闘」となっています。

第三軍は、二〇三高地の奪取の後も、旅順要塞への攻撃を続けました。

第七師団司令部が編んだ「師団歴史」には、12月17日と18日の動きについて、以下のように書いています。

「十七日 高丁山攻撃を行う午前九時全く之を占領す(中略)

十八日 (中略)本夜敵の歩兵約五百高丁山に逆襲し来たりしも巧みに之を撃退し敵に多大の損害を与え捕虜一名あり」(「師団歴史」より)

手帳にある甲丁山と、「師団歴史」の高丁山は同じです。

高丁山は二〇三高地に近いロシアの堡塁の一つです。

吉次郎もこの高丁山堡塁の占領と奪還阻止に関わったと思われます。

画像14 東鶏冠山北砲台の大爆発(半藤一利「日露戦争史」より)

そして第七師団が高丁山で敵の逆襲を撃退したという12月18日、東鶏冠山(けいかんざん)砲台が、大音響とともに崩壊します。

この砲台は多くの日本の将兵の突撃を阻んできたロシアの大要塞です。

日本の工兵が粘り強く掘削した2本の坑道に大量の爆薬を仕掛け、これに点火した結果でした。

この後、他の要塞でも日本側が仕掛けた爆破が相次ぎます。

これを受け、旅順を守るロシア軍司令官、ステッセル中将はついに降伏を決意します。

この後行われたのが、教科書などによく写真が掲載される二〇三高地近くの村、水師営(すいしえい)での両将軍の会見です。

画像15 水師営の会見(「図説 日露戦争」より)

旅順攻略を達成した乃木軍に対し、満州軍総司令部は、遼東半島の北でロシア軍と対峙している本軍への合流を命じます。

北進までの間、旅順には多くの慰霊碑、忠魂碑が建てられ、第三軍が主催する慰霊祭が行われました。

画像15 旅順に建てられた第七師団の忠魂碑(「札幌歩兵第二十五連隊史」より)

(奉天会戦へ)

画像16 遼陽会戦での満州軍(半藤一利「日露戦争史」より)

さて、乃木第三軍が旅順攻略戦に臨んでいた頃、満州軍主力は、ロシアの野戦軍主力との戦いを繰り広げていました。

野戦におけるロシアの戦いは、あえて余力を残して後退することを繰り返し、敵を懐に引き込みつつ、相手の疲弊を待って攻勢をかけるのが常道でした(あのナポレオンも、ロシア遠征ではこの作戦により大敗を喫します)。

8月の遼陽(りょうよう)会戦、10月の沙河(さか)会戦でもロシア側は戦略的後退をくり返し、満州の拠点都市、奉天の南で日露両軍は膠着状態に入っていました。

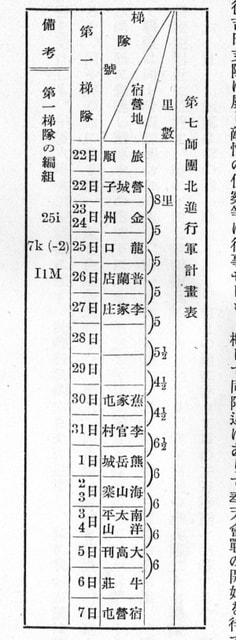

画像17 第七師団の北進行軍計画表(「歩兵第二十五連隊史」より)

この事実上休戦状態の本軍に合流するため、第三軍の友軍とともに第七師団の将兵が北進を始めたのは、明治38年(1905)年1月22日のことです。

画像17は「歩兵第二十五連隊史」に掲載された行軍表です。

第七師団が集合場所である遼陽の北の街、黄泥窪に到着したのは、開戦から1年が経ったばかりの2月9日。

19日間で90里、約360キロの強行軍でした。

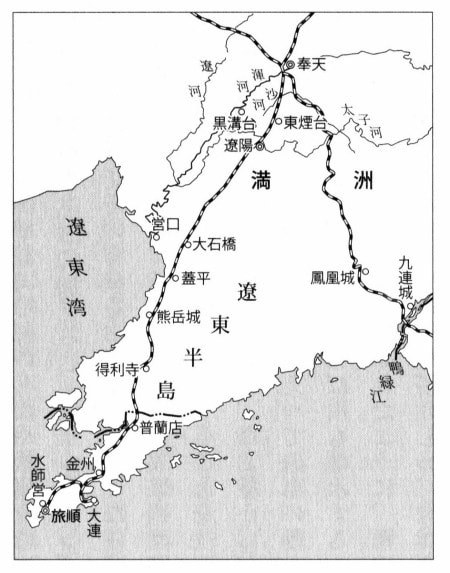

画像18 遼東半島と遼陽、奉天周辺図(半藤一利「日露戦争史」より)

2月20日、満州軍総司令官の大山巌大将は、各軍の首脳を集め、新たな作戦を指示します。

この戦いで、大山と児玉源太郎総参謀長は、ロシア軍の後退を許さず、殲滅を図ることを期していました。

国力の劣る日本は、戦力の面でも戦費の面でもほぼ限界に達し、戦いの継続が難しくなってきていたためです。

大山は訓示の中で、この会戦は「日露戦争の関ヶ原」であり、「全戦役の決勝」となることを心得よと全将兵に呼びかけました。

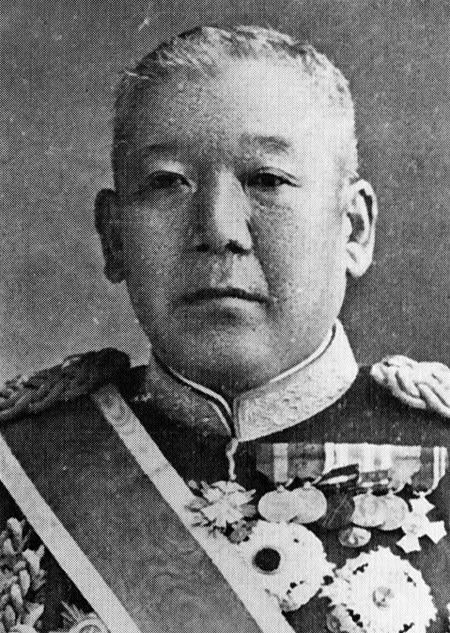

画像20 大山巌満州軍総司令官(「図説 日露戦争」より)

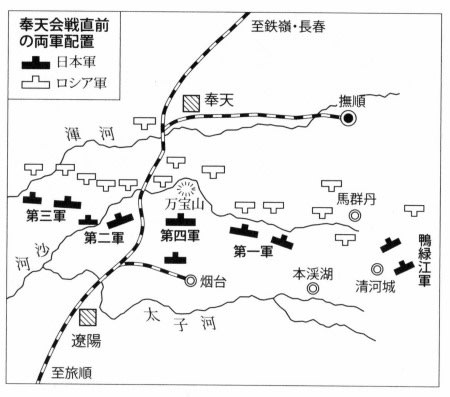

画像21は、奉天会戦の直前の両軍の配置図です。

沙河をほぼ挟むように、東西約200キロに渡って対峙しています。

その数、ロシア側31万、日本側25万と言われています(ロシア側は後衛にさらに10万、日本側は後衛なし)。

数に勝る敵にどう殲滅戦を仕掛けるか。

世界史的にも過去に例のない大会戦。

2人が採用したのは奇策とも言える包囲作戦でした。

画像21 奉天会戦直前の配置(半藤一利「日露戦争史」より)

図で分かるように、日本軍の最右翼には、鴨緑江(おうりょくこう)軍、最左翼には第三軍がいます。

鴨緑江軍は、第三軍から引き抜いた第十一師団を中心に新たに組織された軍です。

作戦では、まずこの両軍を進撃させて敵の陽動を誘います。

慌てたロシア軍が中央の兵力を削いで両翼の守りを固めます。

そのタイミングを逃さず、今度は第二、第四、第一の日本軍主力が、中央から猛攻をかけるというものです。

鴨緑江軍と第三軍には、戦線の両翼から大きく円を描くようにロシア軍の背後に回り込み、敵の退路を断つ役割も与えられました。

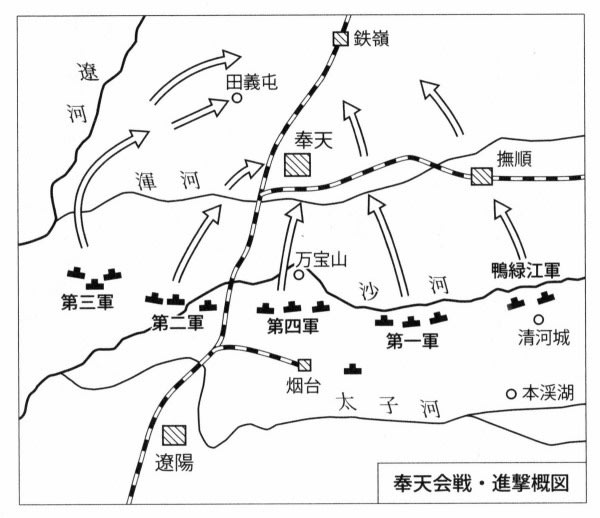

画像22は、作戦で想定された各軍の動きです。

画像22 奉天会戦の進撃概図(半藤一利「日露戦争史」より)

(奉天会戦始まる)

会戦は、2月24日、最右翼を突く鴨緑江軍の進撃によって始まりました。

第三軍が宿営地を発ったのはその3日後。

想定通り、西回りに大きく迂回しながら北進を始めます。

その第三軍に先行するように、最左翼では、機動力のある秋山支隊も北に進みます。

秋山支隊は、「坂の上の雲」で中心的に描かれた松山出身の海軍参謀、秋山真之(さねゆき)の兄、好古(よしふる)が率いる騎兵の精鋭部隊です。

画像23 クロパトキン大将(「図説 日露戦争」より)

ロシア満州軍の総司令官は、日露戦争の直前までロシア陸軍大臣を勤めていたクロパトキン将軍です。

クロパトキンは、進撃を始めた鴨緑江軍が乃木第三軍であると思い込み、予備兵力の大半をその対応に向かわせます。

鴨緑江軍の主力が、旅順戦で第三軍にいた第十一師団の将兵だったことが、判断を誤らせたと言われています。

ロシア側の対応を知った大山と児玉は、陽動は成功と判断。

3月1日、残る第一、第二、第四の各軍にも進撃を命じ、戦線の全域で双方が激突します。

画像24 北進する第三軍(「図説 日露戦争」より)

一方、第三軍は当初順調に北進を続けますが、奉天に近づくにつれ、そのスピードは緩みます。

特に5日以降は、敵の激しい反撃のためなかなか前進を図れない状況となりました。

我が祖父、吉次郎の屯田兵手帳には、この間の動きとして、「沙麗堡、後民屯、大石橋、高家屯、三台子で戦闘」と記されています。

いずれも第三軍の進撃路の途中にある街の名前です。

進むに連れ、吉次郎ら兵の消耗も日に日に増していったと思われます。

しかしこの時期、クロパトキンは、戦線中央の主力部隊を後退させることを決意します。

奉天に迫っているのが、乃木第三軍であることを知ったためです。

将軍は、旅順戦という困難な戦いに勝利した乃木軍を日本の最強軍と考えていました。

その乃木軍が奉天の北の鉄道路を抑え、自軍の退路を断つことを恐れたのです。

さらに足の速い秋山支隊がすでに鉄道路に迫っているのを、第三軍が驚異的な速さで進軍していると勘違いしたとも伝えられています。

画像25 撤退するロシア主力軍(「図説 日露戦争」より)

このクロパトキンの指示を受け、7日には一部部隊の後退が始まり、9日には全軍への撤退命令が出されます。

同時に、クロパトキンは、自軍の退路を確保し、後退を円滑に進めるため、特別部隊を編成して乃木軍の進行を全力で阻止するよう厳命します。

クロパトキンが察することはありませんでしたが、このとき第三軍の各部隊は第七師団同様、いずれも疲労の限界に近づいていました。

このためロシアの特別部隊の攻撃は、第三軍にとってさらなる打撃となりました。

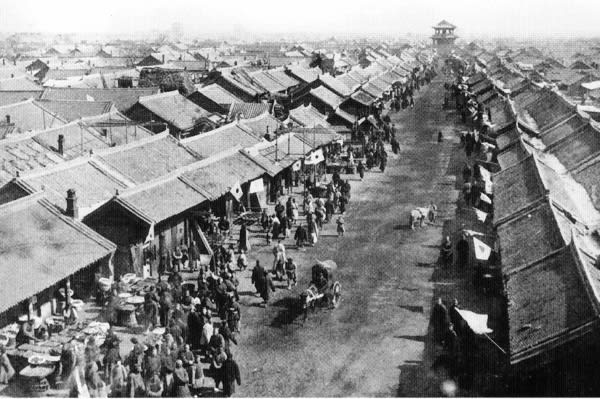

画像26 奉天の市街(「図説 日露戦争」より)

(北稜の戦い)

画像27 奉天近くで小休止する第七師団の将兵(「図説 日露戦争」より)

こうした中、戦場は3月9日の朝を迎えます。

この日は激しい砂嵐が吹き荒れる一日でした。

それはさまざまな記録、手記、そして文学作品で触れられています。

「この日は未明から南風が強く、文字通りの黄塵万丈、太陽の光も被われて漏れず、天地暗澹として三、四間先の物さえ見えないほどであった。(中略)傷ついて力尽きた将兵たちは黄塵を浴びて随所に群がり横たわっており、死屍もまた黄塵に半ば埋もれて識別困難であった」(石光真清「望郷の歌」より)

この荒天の中、敵の撤退を知った満州軍総司令部は、全軍に追撃命令を出します。

これを受け、第七師団もなんとか前進を図り、奉天郊外の北陵(ほくりょう)の森に陣取るロシア軍への攻撃を開始します。

画像28 現在の北稜(「歴史群像シリーズ59 激闘 旅順・奉天」より)

北陵は奉天の北にある清の二代目皇帝、太宗の陵墓で、昭陵(しょうりょう)とも呼ばれています。

師団は突破を図りますが、ロシア軍の抵抗は激しく、砂嵐による視界不良もあって膠着状態に至ります。

画像29 村上正路大佐(「第七師団写真帖」より)

これを打開しようと、大迫師団長は、夜戦による奇襲作戦を立て、突撃隊を編成します。

隊長を命じられたのは、歩兵第二十八連隊の村上正路(まさみち)大佐。

先鋒として二〇三高地の奪取に成功したあの村上連隊長です。

村上は二十八連隊と二十六連隊の一部、工兵などを率い、10日未明、攻撃を開始します。

実は吉次郎の屯田兵手帳には、この北陵の戦闘で、彼が敵弾を受け、重傷を追ったことが書かれています。

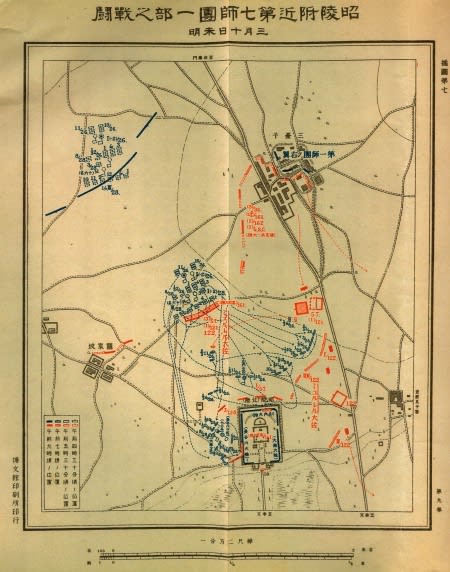

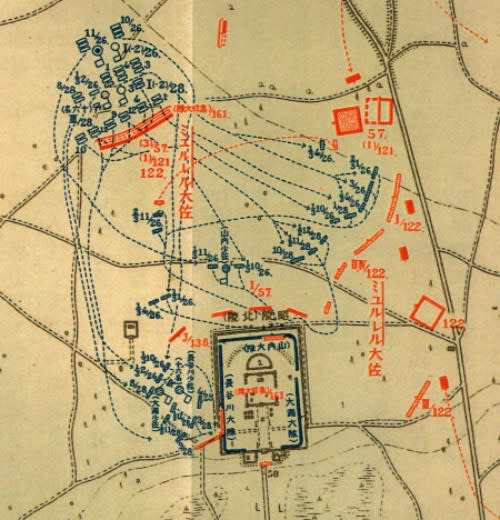

調べたところ、参謀本部が編集した公式の日露戦史である「明治三十七八年日露戦史」に、北陵での第七師団の戦闘の詳しい図解が載っていることが分かりました。

それが画像30と、それを拡大した画像31です。

画像30 北陵の戦いの図解(「明治三十七八年日露戦史」より)

図の下の方にある四角で囲ったように描かれているのが北陵です。

「青」で描かれた特別隊は、最初、北陵の北西の位置(図の左上)にいます。

そして真っ直ぐに北陵に向かい、森林の前にいる「赤」のロシア軍(図の中央部分。ミユルレル大佐と書かれています)と交戦状態に入ります。

そして北陵の北東脇の位置まで敵を押し込み、最終的には北陵の占拠に成功します。

画像31 画像30の拡大(「明治三十七八年日露戦史」より)

「28」と書かれているのが歩兵第二十八連隊、「26」は二十六連隊です。

小さな数字は中隊の番号です。

これを見ると、吉次郎の第十二中隊は、最前列でミユルレル大佐の軍と戦闘しています。

そしてその後は、二手に分かれ、半分の部隊はそのまま前進を続け、敵を押し込んだ後、北陵の北門のあたりに進んだことが分かります。

また残りの半分の部隊は南に進行し、北陵の西門に達したことが分かります。

画像32 「明治三十七八年日露戦史」の記述

「明治三十七八年日露戦史」では、この戦闘の推移についても、7ページに渡って詳述しています。

それによりますと、本格的な戦闘が行われたのは北陵を囲う森林の中で、しかもこの日は朝6時半を過ぎてもまだ暗い状態でした。

このため各部隊は仲間がどこにどのようにいるのかさえ分からない状態で、林に潜む敵に狙撃され、死傷者が続出しました。

一部ですが、記述を抜いてみます。

「歩兵第二十八連隊第十中隊及同第十一第十二中隊の約半部は森林北縁に突入の後更に追撃中互に連携を缺(か)き各個に敵に衝突して死傷頗(すこぶ)る多く此間歩兵第二十八連隊第十一中隊の半部は其指揮官を失い・・・」(「明治三十七八年日露戦史」より)

実は、この戦闘では、指揮官の村上大佐も少数の部下とともに孤立したうえ、銃撃を浴びて重傷を負い、捕虜となってしまいます。

日露戦争では、約2000人の日本の将兵が捕虜となりましたが、村上は最も階級が上でした。

新旭川市史は次のように書いています。

「村上大佐は旅順攻略の最高殊勲者であったが、今回の失態で、旅順での殊勲と相殺され、帰国後は休職となり、そのまま大佐の定限年齢に至って後備役に編入されたという」(「新旭川市史」より)

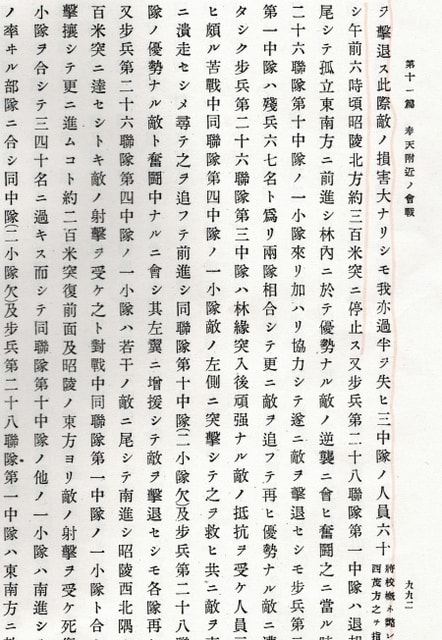

画像33 屯田兵手帳の記載

一方、吉次郎も同じ様な状況の中で銃弾を浴びたようです。

屯田兵手帳の「公傷及び公病」の欄には、次のように書かれています。

「北陵の戦闘の際負傷(左肩上部より右肩部に至る貫通銃創兼左下腿貫通銃創(骨折)右側外踝(くるぶし)部貫通銃創)」

上半身と下半身に合わせて3発の銃弾を受けたようです。

このうち上半身は、左肩から右肩への貫通銃創。

少しでもずれていれば、頭を撃たれていました。

結局、3月9日と10日の戦闘で、日本軍はロシア軍の後退を阻止することはできませんでした。

暴風による視界不良に加え、長期の行軍を続けてきた両翼の2つの軍の足が止まったこと、中央の主力軍の弾薬も尽きかかったことなどが要因です。

「奉天会戦の目的は陣を進めることではなく、敵の殲滅だ」としていた大山総司令官が、ロシア兵の去ったあとの奉天に入城したのは、15日のことでした。

画像34 大山総司令官の奉天入城(「図説 日露戦争」より)

(講和成る)

画像35 血の日曜日事件(「図説 日露戦争」より)

この奉天会戦での撤退後も、ロシアは戦況の巻き返しは十分に可能だと自信を見せていました。

しかし国内では、相次ぐ陸海の敗戦に加え、物価の上昇や労働環境の悪化などで、労働者や農民の不満が募っていました。

1月には首都サンクトペテルブルクでデモ隊に軍が発砲する「血の日曜日事件」が発生。

これを機に革命の気運が高まっていきます。

画像36 決戦に向かうバルチック艦隊(「図説 日露戦争」より)

戦局の打開を期待されたバルチック艦隊も、5月の日本海海戦で、世界の海戦史上例のない大敗北を喫します、

皇帝ニコライも、ここに至りルーズベルト米大統領の講和の斡旋を受け入れます。

9月にアメリカ東海岸のポーツマスで両国は講和条約に調印。

10月に公布され、日露戦争は終わります。

画像37 ニコライ2世(「図説 日露戦争」より)

(吉次郎の帰還)

画像38 日露戦争の傷病兵(「図説 日露戦争」より)

さて吉次郎の屯田兵手帳には、負傷後の足取りについても書かれています。

大山総司令官が奉天に入城した翌日の3月16日、吉次郎は奉天に近い荘家屯の野戦病院に入り、手当てを受けます。

4月4日には、日本への帰還のために遼東半島の大連兵站病院に転院。

おそらく、行きには乗ることのなかった鉄道で運ばれたものと思われます。

翌5日に大連港を出港。

9日に宇品港(現在の広島港)に上陸し、戦傷者のために設置された広島予備病院に入院します。

さらに東京予備病院に転院した吉次郎は、5月23日、旭川に生還します。

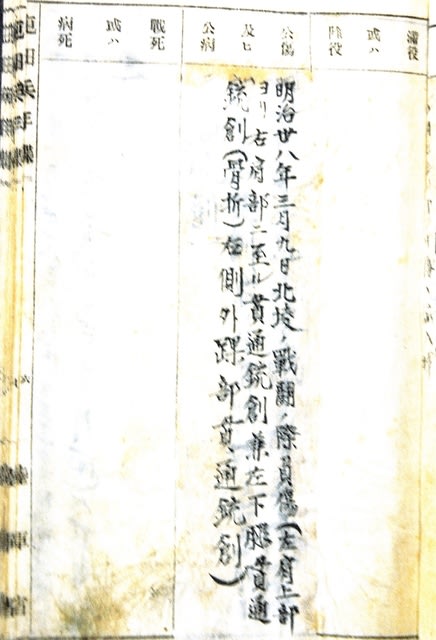

画像39 「歩兵二十八連隊 征露記念帖」

こちらは、今回、日露戦争について調べる中で知った資料の一つ「歩兵二十八連隊 征露記念帖」です。

この中に二十八連隊の出征将兵の名簿がありました。

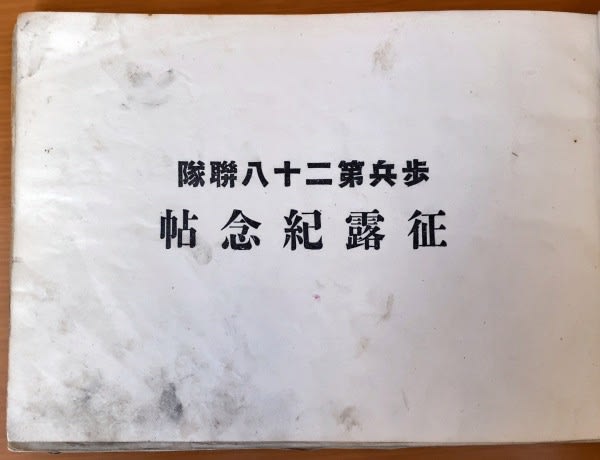

画像40 「歩兵二十八連隊 征露記念帖」記載の名簿

その中の第十二中隊の部分です。

中央下段に、秋山吉次郎の名前が見えます、

十二中隊の同じ剣淵兵村からの出征者は4人で、全員が一等兵。

うち一人は北陵の戦いで戦死したことが記されています。

他の地域からの出征者の中にも、何人かに「於二〇三戦死」の文字が見えます。

祖父、秋山吉次郎は、晩年になっても戦場で受けた傷が完全には癒えることがなかったようです。

特に足の傷は最後まで痛みが残っていたと聞いています。

ワタクシが直かに祖父と話をすることはありませんでした。

しかし生と死が紙一重だった戦場のことを忘れることは、終生なかったのではないかと思います。

画像41 吉次郎と家族(妻のとし、長女の直枝、次女の蔦子=ワタクシの母)