「朝の食卓」は、北海道のブロック紙、北海道新聞の朝刊で長年愛されているコラム欄です。

執筆者は、北海道各地で活躍するさまざまな立場の約40名。

ワタクシもその一人です。

執筆者となって2年目の2023年は、郷土史関連を中心に5本のコラムを書きました。

そこで去年に続き、このブログにも、2023年版「朝の食卓」コラムをまとめて掲載いたします。

なお「朝の食卓」は文章だけのコラムですが、このブログでは関連画像を加えています。

**********

(その1 2023年1月19日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「どちらいか」

「どちらいか」。

今ではほとんど聞かなくなりましたが、旭川や周辺で昔から使われている言葉です

(「どちらへか」という場合もあります。読みは「どちらえか」です)。

何かお礼を言われた時などに「いえいえ、どちらいか」と使います。

「どういたしまして」「こちらこそ」という意味ですね。

もともとは徳島で使われてきた方言だそうです。

徳島は、旭川の基盤となった二つの屯田兵村のうち、永山兵村への移住者が特に多かった土地です。

これが旭川で「どちらいか」が使われるようになった背景のようです。

実は、このことは旭川市の博物館に勤めていた知人から教わりました。

彼は道東の出身で、旭川生まれの先輩職員が電話口で聞き覚えのない言葉を使っているのを聞き、興味を持って調べたのだそうです。

「最初に聞いたときは、一瞬『ロシア語?』と思いました」。

知人が真顔で言うので、私は噴き出してしまいました。

確かに東欧圏の国の言葉にありそうな語感です。

と言っても、この「どちらいか」は、四国にルーツのある言葉です。

ただ、私には北海道にふさわしい言葉と思われます。

厳しい自然環境の中で、お互いに助け合って生きることが不可欠だった先人たちの心意気が伝わってくるからです。

大正生まれの旭川っ子だった亡き母は、よく何かのお礼を言われた時、「いいえ、なんもです。どちらいか」と頭を下げていました。

その姿が今も目に浮かびます。

(旭川郷土史ライター&語り部)

画像01 永山屯田兵村(明治30年代・旭川市中央図書館蔵)

**********

(その2 2023年3月14日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「ヤマニの兄貴」

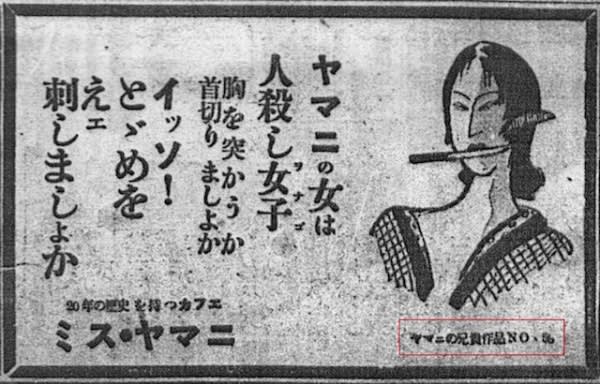

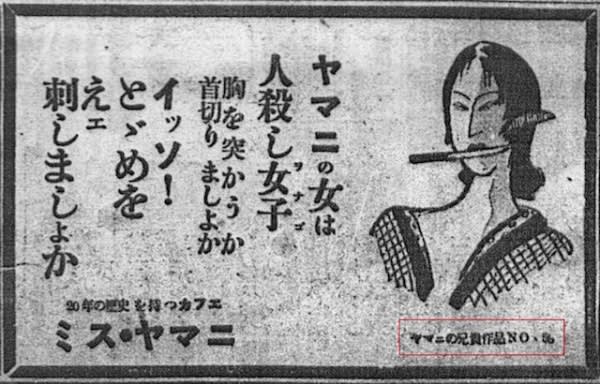

「ヤマニの女は人殺し女子 胸を突こうか首切りましょか イッソ! とどめを えェ刺しましょか」。

芝居のせりふではありません。

大正末期から昭和初期にかけて、旭川にあったカフェー「ヤマニ」の新聞広告のコピーです。

この刺激的な文章を考えたのは、オーナー店長だった速田弘です。

通称「ヤマニの兄貴」。

試験放送を始めたばかりのラジオを客集めに利用するなど新機軸を打ち出し、店を旭川一の人気店に育てました。

彼の特徴はマルチな能力です。

新聞広告ではカットも自ら描きました。旭川初の弦楽アンサンブルではチェロも弾きました。

そんな多才さを武器に当時の飲食業界に新風を吹かせた速田。

しかしその後は波乱の人生を過ごします。

まず1933年(昭和8年)。

満を持してレストランとカフェーを併設した新店舗を出しますが、戦時色の強まりにつれ、経営は悪化。

翌年、多額の負債を抱えた速田は自殺を図ります。

一命は取り留めたものの、旭川から姿を消した彼でしたが、戦後は銀座を代表する高級クラブ「シローチェーン」を創業し、大成功を収めます。

「花の東京」を舞台に実業家として鮮やかな復活を果たしたのです。

先日、旭川で開催している歴史講座で速田について紹介したところ、「そんな人が旭川にいたなんて勇気が出ます」と目を輝かして話してくれた方がいました。

地元生まれのこの魅力的な実業家がさらにどんな人生を歩んだのか、引き続き調べるつもりです。

(旭川郷土史ライター&語り部)

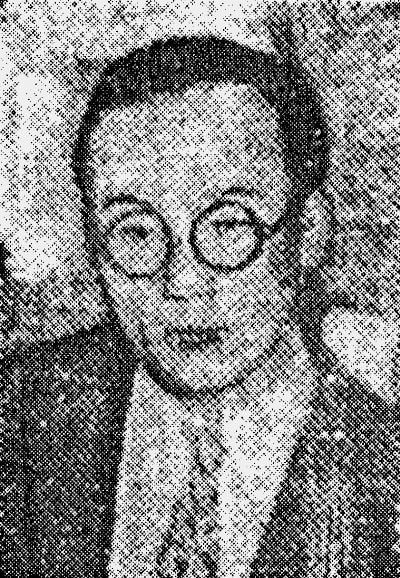

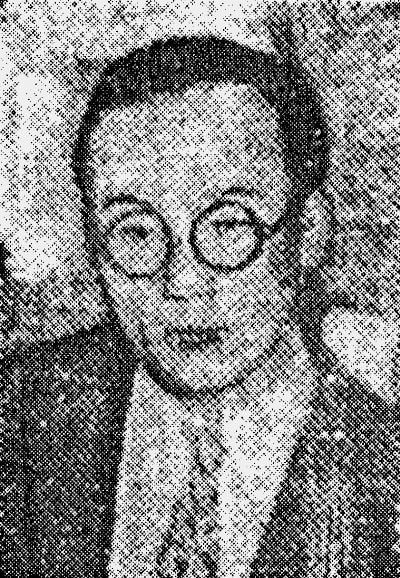

画像02 速田弘(1905−?・旭川新聞・昭和9年12月3日)

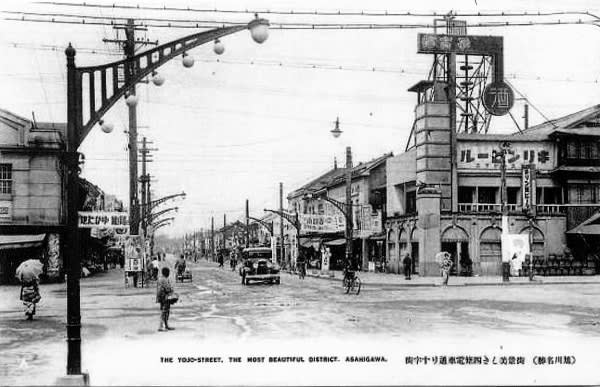

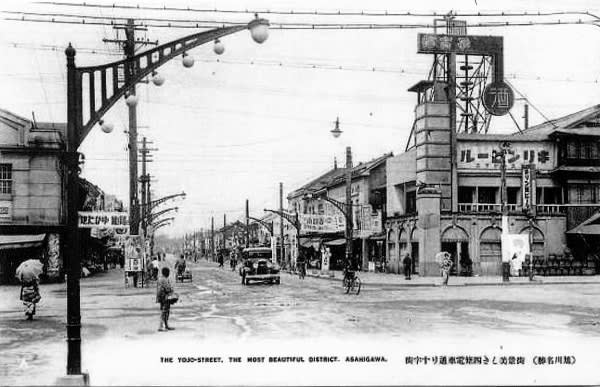

画像03 カフェー・ヤマニ(昭和5年・絵葉書)

画像04 ヤマニの広告(昭和6年・旭川新聞)

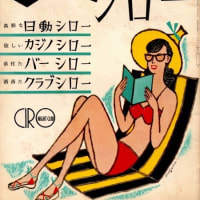

画像05 シローチェーンの広告(昭和29年・日劇ミュージックホールパンフレットに掲載)

**********

(その3 2023年5月17日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「伝説のママ」

上京のたびに顔を出していた新宿ゴールデン街の小さな店が閉まると聞いたのは、2年前のことです。

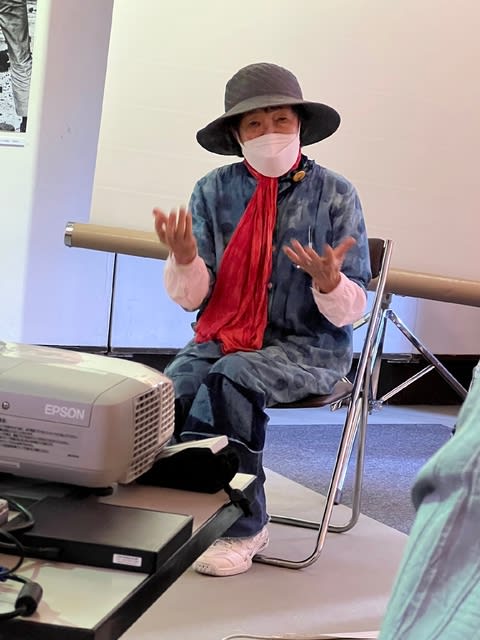

店の主は、ゴールデン街の伝説のママと呼ばれていた根室出身の佐々木美智子さん(89)。

コロナ禍で社会が大きく動揺していた時期で、ソーシャルディスタンス(社会的距離)など取りようもない店だけに、やむを得ないと思ったことを覚えています。

その佐々木さんは、伝説のカメラマンでもあった人です。

先日、札幌で開かれた写真展を見に行きました。

会場には、1960年代の日大闘争で全共開の学生に同行して撮影した作品や、原田芳雄さんが主演し、74年に公開された映画「竜馬暗殺」で担当したスチール写真などが並んでいます。

見ていてあることに気付きました。

ほぼ全ての作品に人が写っているのです。

そういえは、今回の写真展のタイトルは「出逢い」。

彼女の生きざまを雄弁に物語っているように感じました。

会場で約3年ぶりにお会いした佐々木さんは、少女のように目を輝かせていました。

聞けば、コロナ禍によってできた時間を利用し、一時期暮らしたブラジルで撮りためた写真を竪理して写真集を出したとか。

表現者としての枯れることのないエネルギーに、大いに刺数を受けました。

写真展は20〜28日に道立函館美術館(22日休み)、6月7〜11日には佐々木さんの故郷、根室市の総合文化会館でも開かれる予定です。

(旭川郷土史ライター&語り部)

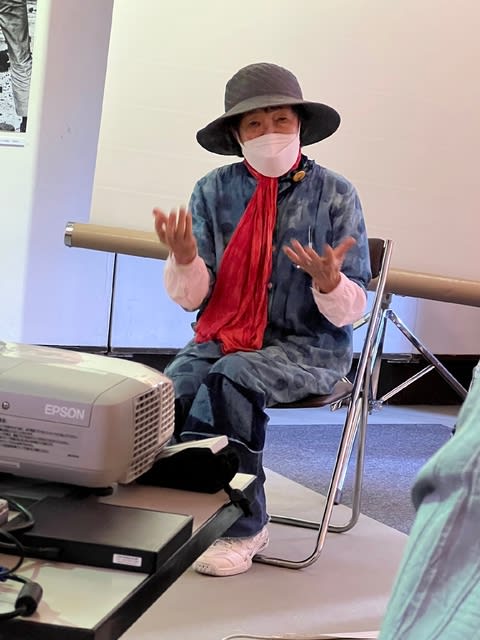

画像06 佐々木美智子さんの写真展(2023年5月・札幌)

画像07 写真展会場でのトークショーの佐々木さん

**********

(その4 2023年7月26日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「賢治来訪と歴史探求」

8月2日は、1923年(大正12年)に宮澤賢治が旭川を訪れてから、ちょうど100年に当たります。

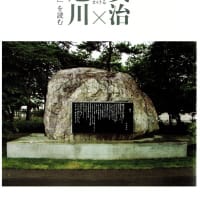

これに合わせて、出版社の未知谷から刊行されたのが、旭川市中央図書館の元館長、松田嗣敏さんの「宮澤賢治✕旭川 心象スケッチ『旭川。』を読む」です。

賢治の旭川訪問は、教え子の就職依頼と前年に病死した妹トシをしのぶ傷心旅行で、樺太に向かう途中の出来事です。

その体験は「旭川。」という28行の詩にされています。

この来訪についての私の知識は、賢治が農事試験場を見学しようと旭川に寄ったものの、郊外に移転していたため、再び汽車に乗って稚内に向かったという単純なものでした。

ところが、この本によると、賢治が旭川に着いたのは朝5時前、稚内行きの列車が出たのが正午前。

滞在時間は7時間もあったのです。

ならば時間的には移転した試験場に行くこともできたのではないか。

松田さんは、当時の時刻表に加え、同時代に書かれた手記などを参考に、移動に使った馬車の推定経路や速度まで割り出しながら可能性を探っていきます(結果はネタバレになるので香きません)。

さらに詩に香かれた一つ一つの事象や言葉も細かく分析し、考察を深めていきます。

それはまるで、探偵による謎解きのようです。

歴史研究では、なかなか実証できない事実がたくさんあります。

その際は明らかになっている事実から、一つ一つ推論を積み上げて実相に迫ります。

そうした歴史探求の醍謝味と面白さを存分に感じさせてくれた著者に感謝です。

(旭川郷土史ライター&語り部)

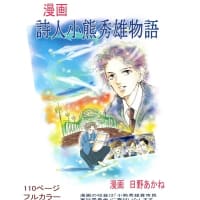

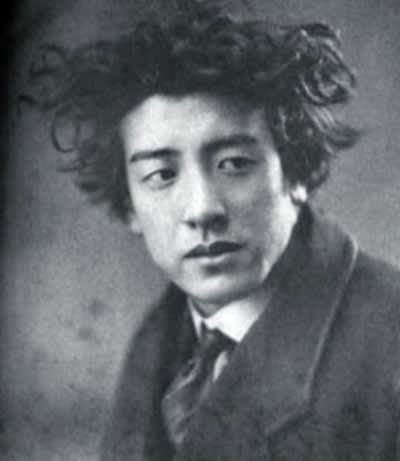

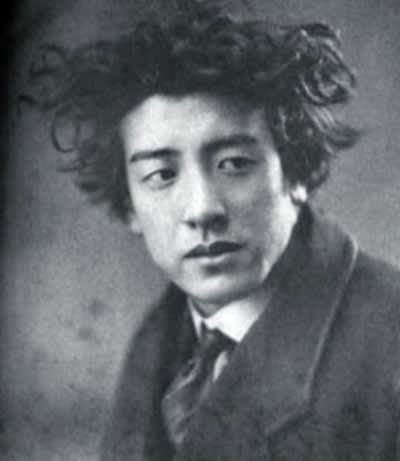

画像08 宮沢賢治(1896−1933・「宮澤賢治全集第2巻(詩 坤巻)(近代日本人の肖像より)」

画像09 松田さんの著書

**********

(その5 2023年10月14日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「漫画になった小熊秀雄」

「旭太郎」という名前を知っていますでしょうか。

詩人の小熊秀雄が、かつて住んだ旭川にちなんで付けたペンネームで、漫画の台本を書いた時に使っていました。

この台本のうち、1940年(昭和15年)刊行のSF漫画「火星探検」は、若き日の手塚治虫や小松左京に影響を与えたほどの出来栄えでした。

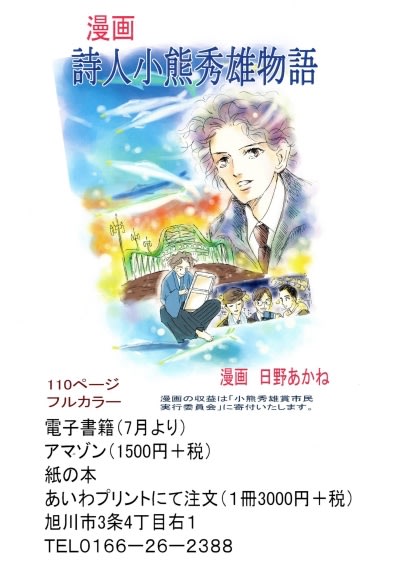

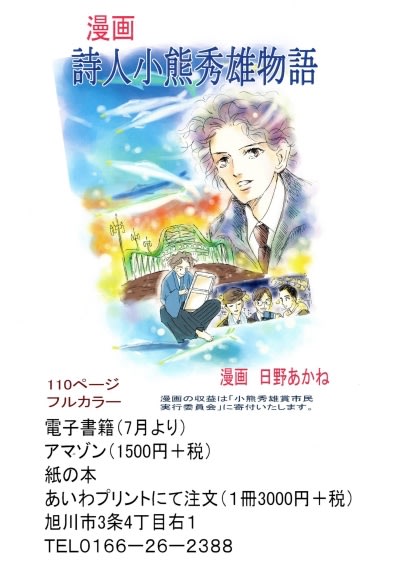

その傑作の刊行から80年余りたった今年、小熊の生涯を描いた初の漫画作品「漫画 詩人小熊秀雄物語」が刊行されました。

描いたのは旭川在住の漫画家、日野あかねさんです。

きっかけは、私が開いている歴史講座で旭川時代の小龍について詳しく知ったこと。

当時も評判だった小熊のイケメンぶりにも創作意欲が高まったそうです。

漫画は樺太で過ごした少年時代から始まり、新聞記者として活躍した旭川での20代、詩人として名をあげたものの病魔におかされた東京時代へと展開。

短い生涯を駆け抜けた詩人の姿が、史実をベースに、時に思い切り妄想を膨らませて描かれています。

旭川で知り合った妻のつね子や詩人仲間との絆にもスポットが当てられています。

優れた表現者の生きざまは、時代を超えて多くの人に刺激を与え、新たな作品や活動が生まれます。

この漫画で描かれている小熊の歩みもその一つだと感じました。

漫画は電子版(Amazon)で読めるほか、旭川の出版社「あいわプリント」に注文できます。

若い世代にも小熊のことを知ってもらうきっかけになるのでは、と期待しています。

(旭川郷土史ライター&語り部)

画像10 小熊秀雄(1901−1940・「新版小熊秀雄全集」)

画像11 日野さんの漫画の宣伝チラシ

執筆者は、北海道各地で活躍するさまざまな立場の約40名。

ワタクシもその一人です。

執筆者となって2年目の2023年は、郷土史関連を中心に5本のコラムを書きました。

そこで去年に続き、このブログにも、2023年版「朝の食卓」コラムをまとめて掲載いたします。

なお「朝の食卓」は文章だけのコラムですが、このブログでは関連画像を加えています。

**********

(その1 2023年1月19日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「どちらいか」

「どちらいか」。

今ではほとんど聞かなくなりましたが、旭川や周辺で昔から使われている言葉です

(「どちらへか」という場合もあります。読みは「どちらえか」です)。

何かお礼を言われた時などに「いえいえ、どちらいか」と使います。

「どういたしまして」「こちらこそ」という意味ですね。

もともとは徳島で使われてきた方言だそうです。

徳島は、旭川の基盤となった二つの屯田兵村のうち、永山兵村への移住者が特に多かった土地です。

これが旭川で「どちらいか」が使われるようになった背景のようです。

実は、このことは旭川市の博物館に勤めていた知人から教わりました。

彼は道東の出身で、旭川生まれの先輩職員が電話口で聞き覚えのない言葉を使っているのを聞き、興味を持って調べたのだそうです。

「最初に聞いたときは、一瞬『ロシア語?』と思いました」。

知人が真顔で言うので、私は噴き出してしまいました。

確かに東欧圏の国の言葉にありそうな語感です。

と言っても、この「どちらいか」は、四国にルーツのある言葉です。

ただ、私には北海道にふさわしい言葉と思われます。

厳しい自然環境の中で、お互いに助け合って生きることが不可欠だった先人たちの心意気が伝わってくるからです。

大正生まれの旭川っ子だった亡き母は、よく何かのお礼を言われた時、「いいえ、なんもです。どちらいか」と頭を下げていました。

その姿が今も目に浮かびます。

(旭川郷土史ライター&語り部)

画像01 永山屯田兵村(明治30年代・旭川市中央図書館蔵)

**********

(その2 2023年3月14日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「ヤマニの兄貴」

「ヤマニの女は人殺し女子 胸を突こうか首切りましょか イッソ! とどめを えェ刺しましょか」。

芝居のせりふではありません。

大正末期から昭和初期にかけて、旭川にあったカフェー「ヤマニ」の新聞広告のコピーです。

この刺激的な文章を考えたのは、オーナー店長だった速田弘です。

通称「ヤマニの兄貴」。

試験放送を始めたばかりのラジオを客集めに利用するなど新機軸を打ち出し、店を旭川一の人気店に育てました。

彼の特徴はマルチな能力です。

新聞広告ではカットも自ら描きました。旭川初の弦楽アンサンブルではチェロも弾きました。

そんな多才さを武器に当時の飲食業界に新風を吹かせた速田。

しかしその後は波乱の人生を過ごします。

まず1933年(昭和8年)。

満を持してレストランとカフェーを併設した新店舗を出しますが、戦時色の強まりにつれ、経営は悪化。

翌年、多額の負債を抱えた速田は自殺を図ります。

一命は取り留めたものの、旭川から姿を消した彼でしたが、戦後は銀座を代表する高級クラブ「シローチェーン」を創業し、大成功を収めます。

「花の東京」を舞台に実業家として鮮やかな復活を果たしたのです。

先日、旭川で開催している歴史講座で速田について紹介したところ、「そんな人が旭川にいたなんて勇気が出ます」と目を輝かして話してくれた方がいました。

地元生まれのこの魅力的な実業家がさらにどんな人生を歩んだのか、引き続き調べるつもりです。

(旭川郷土史ライター&語り部)

画像02 速田弘(1905−?・旭川新聞・昭和9年12月3日)

画像03 カフェー・ヤマニ(昭和5年・絵葉書)

画像04 ヤマニの広告(昭和6年・旭川新聞)

画像05 シローチェーンの広告(昭和29年・日劇ミュージックホールパンフレットに掲載)

**********

(その3 2023年5月17日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「伝説のママ」

上京のたびに顔を出していた新宿ゴールデン街の小さな店が閉まると聞いたのは、2年前のことです。

店の主は、ゴールデン街の伝説のママと呼ばれていた根室出身の佐々木美智子さん(89)。

コロナ禍で社会が大きく動揺していた時期で、ソーシャルディスタンス(社会的距離)など取りようもない店だけに、やむを得ないと思ったことを覚えています。

その佐々木さんは、伝説のカメラマンでもあった人です。

先日、札幌で開かれた写真展を見に行きました。

会場には、1960年代の日大闘争で全共開の学生に同行して撮影した作品や、原田芳雄さんが主演し、74年に公開された映画「竜馬暗殺」で担当したスチール写真などが並んでいます。

見ていてあることに気付きました。

ほぼ全ての作品に人が写っているのです。

そういえは、今回の写真展のタイトルは「出逢い」。

彼女の生きざまを雄弁に物語っているように感じました。

会場で約3年ぶりにお会いした佐々木さんは、少女のように目を輝かせていました。

聞けば、コロナ禍によってできた時間を利用し、一時期暮らしたブラジルで撮りためた写真を竪理して写真集を出したとか。

表現者としての枯れることのないエネルギーに、大いに刺数を受けました。

写真展は20〜28日に道立函館美術館(22日休み)、6月7〜11日には佐々木さんの故郷、根室市の総合文化会館でも開かれる予定です。

(旭川郷土史ライター&語り部)

画像06 佐々木美智子さんの写真展(2023年5月・札幌)

画像07 写真展会場でのトークショーの佐々木さん

**********

(その4 2023年7月26日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「賢治来訪と歴史探求」

8月2日は、1923年(大正12年)に宮澤賢治が旭川を訪れてから、ちょうど100年に当たります。

これに合わせて、出版社の未知谷から刊行されたのが、旭川市中央図書館の元館長、松田嗣敏さんの「宮澤賢治✕旭川 心象スケッチ『旭川。』を読む」です。

賢治の旭川訪問は、教え子の就職依頼と前年に病死した妹トシをしのぶ傷心旅行で、樺太に向かう途中の出来事です。

その体験は「旭川。」という28行の詩にされています。

この来訪についての私の知識は、賢治が農事試験場を見学しようと旭川に寄ったものの、郊外に移転していたため、再び汽車に乗って稚内に向かったという単純なものでした。

ところが、この本によると、賢治が旭川に着いたのは朝5時前、稚内行きの列車が出たのが正午前。

滞在時間は7時間もあったのです。

ならば時間的には移転した試験場に行くこともできたのではないか。

松田さんは、当時の時刻表に加え、同時代に書かれた手記などを参考に、移動に使った馬車の推定経路や速度まで割り出しながら可能性を探っていきます(結果はネタバレになるので香きません)。

さらに詩に香かれた一つ一つの事象や言葉も細かく分析し、考察を深めていきます。

それはまるで、探偵による謎解きのようです。

歴史研究では、なかなか実証できない事実がたくさんあります。

その際は明らかになっている事実から、一つ一つ推論を積み上げて実相に迫ります。

そうした歴史探求の醍謝味と面白さを存分に感じさせてくれた著者に感謝です。

(旭川郷土史ライター&語り部)

画像08 宮沢賢治(1896−1933・「宮澤賢治全集第2巻(詩 坤巻)(近代日本人の肖像より)」

画像09 松田さんの著書

**********

(その5 2023年10月14日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「漫画になった小熊秀雄」

「旭太郎」という名前を知っていますでしょうか。

詩人の小熊秀雄が、かつて住んだ旭川にちなんで付けたペンネームで、漫画の台本を書いた時に使っていました。

この台本のうち、1940年(昭和15年)刊行のSF漫画「火星探検」は、若き日の手塚治虫や小松左京に影響を与えたほどの出来栄えでした。

その傑作の刊行から80年余りたった今年、小熊の生涯を描いた初の漫画作品「漫画 詩人小熊秀雄物語」が刊行されました。

描いたのは旭川在住の漫画家、日野あかねさんです。

きっかけは、私が開いている歴史講座で旭川時代の小龍について詳しく知ったこと。

当時も評判だった小熊のイケメンぶりにも創作意欲が高まったそうです。

漫画は樺太で過ごした少年時代から始まり、新聞記者として活躍した旭川での20代、詩人として名をあげたものの病魔におかされた東京時代へと展開。

短い生涯を駆け抜けた詩人の姿が、史実をベースに、時に思い切り妄想を膨らませて描かれています。

旭川で知り合った妻のつね子や詩人仲間との絆にもスポットが当てられています。

優れた表現者の生きざまは、時代を超えて多くの人に刺激を与え、新たな作品や活動が生まれます。

この漫画で描かれている小熊の歩みもその一つだと感じました。

漫画は電子版(Amazon)で読めるほか、旭川の出版社「あいわプリント」に注文できます。

若い世代にも小熊のことを知ってもらうきっかけになるのでは、と期待しています。

(旭川郷土史ライター&語り部)

画像10 小熊秀雄(1901−1940・「新版小熊秀雄全集」)

画像11 日野さんの漫画の宣伝チラシ