郷土史研究をするうえで欠かせないのが、昔の様々な出来事を記録した文獻や新聞等の活字資料、それに写真やフィルム映像等のビジュアル資料です。

中でも写真や映像は、「百聞は一見にしかず」の言葉通り、かつての街並みや建物、施設の姿をいきいきと私たちに伝えてくれます。

そんなビジュアル資料の中で、ワタクシが意識的に集めているのが当時の絵葉書です。

集め始めてもう7~8年になりますが、オークションサイトなどでは、「え、旭川のこんな姿、こんな場所を写した絵葉書があったんだ」というものに出くわすことがよくあります。

ということで、今回はこのブログでは何回も紹介している活動写真館「第一神田館」が写った絵葉書をいくつかご紹介します。

**********

「第一神田館」と師団通

まずは「第一神田館」について、簡単におさらいを。

「第一神田館」は、「神田館の大将」と呼ばれた東京出身の実業家、佐藤市太郎<さとう・いちたろう>が、1911(明治44)年、旭川のメインストリート、4条師団通8丁目に開館した活動写真館(映画館)です。

常設の施設としては、函館の錦輝館<きんきかん>に次ぐ北海道では2館目の活動写真館で、1917(大正6)年の改築後は、一部5階建ての威容を誇りました。

炎上する「第一神田館」

ただこの師団通のシンボル的な建物の命も長くは続きませんでした。

1925(大正14)年6月10日の正午前、3階の映写室から出た火が瞬く間に広がって、白亜の建物は塔部分から焼け落ちて全焼してしまいます。

次回の上映作の試写をしていた際、フィルムに火が着いたのが原因でした。

絵葉書①

で、今回、入手したのがこちらの絵葉書です。

屋根の雪かきをしている2人の向こうに写っている塔状の建築物。

こちらの写真と比べてみてください。

「第一神田館」の望楼

絵葉書①の望楼

特徴のある屋根やその上の飾り。

「第一神田館」の5階部分の〝望楼〟とみて間違いはなさそうです。

ただアングルとしては、神田館の裏側に当たる方向から写しているようです。

当時、神田館の裏にあったのはかなり大きな建物であったと伝えられている料亭の「梅林」。

2人が雪下ろしをしているのは、この「梅林」の屋根である可能性があります。

絵葉書①アップ

ワタクシが子どもだったころ、旭川の建物の多くは、事故防止のため屋根に雪止めの木材が括り付けられていて、ひと冬に何度か、この絵葉書の写真のように屋根に上って雪下ろしをしていました。

雪の重みで建物がつぶれてしまいかねないためですが、この写真の屋根もすごいことになっていますね。

1メートルは積もっているのではないでしょうか。

相当な重さになっているはずです。

そういえば、建て直す前のワタクシの実家でも、ひと冬に2回は亡くなった父が屋根に上って雪下ろしをしていたのを覚えています。

雪といっても、下の方は氷に近い状態になっていて、かなりの重労働でした。

雪国で暮らす大変さが今の比ではなかったことが、改めて伺える絵葉書です。

続いて2枚目です。

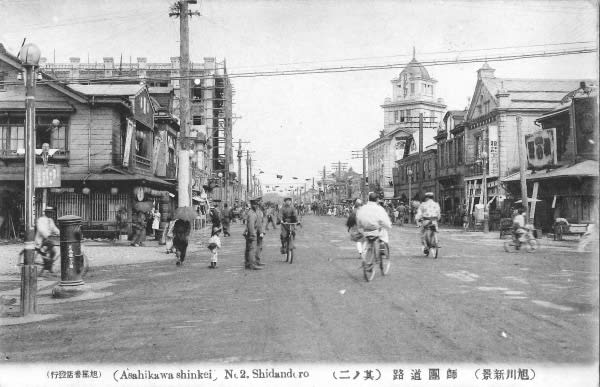

絵葉書②

こちら「ボーシ メリヤス 大廉売」の大きな広告が目立つ1枚ですが、広告の左側に「第一神田館」が見えています。

見どころがいっぱいの1枚ですので、細かく見ていきましょう。

絵葉書②アップその1

まずは派手な広告を出しているお店ですが、郷土史家、渡辺義雄さんの名著「旭川市街の今昔 街は生きている」掲載の地図によりますと、当時この位置(3条通8丁目)にあったのは、「誠信堂」という洋品店。

扱っている品物からすると、このお店で間違いはなさそうです。

その一軒奥は、明治38年創業の赤松靴店です。

半円形の看板が目印となっていて、昭和初期の旭川師団通を写したフィルムに度々登場するお店です。

今はこの場所、カラオケ屋さんになっていますよね。

絵葉書②アップその2

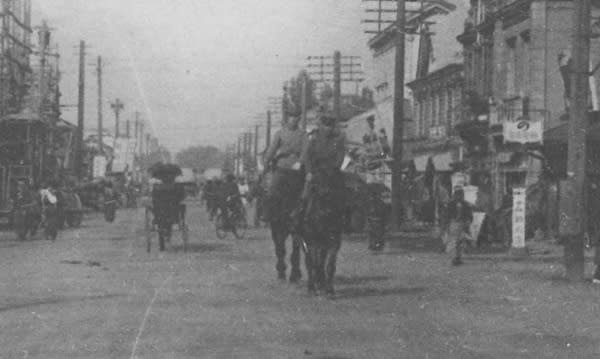

通りに目を向けますと、通っているのは馬に乗った軍人に、人力車、大八車といったところですね。

大正8年まで通っていた馬鉄のレールはありません。

絵葉書②アップその3

絵葉書②アップその4

そして注目してほしいのは、7丁目側。

「第一神田館」の向かいあたり(実際は斜め向かい)に木材が組まれているのが見えます。

これ大正11年11月に開業する旭ビルディングを作っているところ(または作る準備をしているところ)と思われます。

絵葉書②アップその5

また絵葉書の下の部分には、「旭川区」という文字が見えます。

旭川が、区から市に変わったのは大正11年8月。

なので撮影時期は、これより前となりますが、旭ビルディングの建設準備が始まっていることを考えますと、大正11年の春か、あるいは建設に時間がかかったとして大正10年の春以降と推定できます。

このように写っているものから、撮影年代を推測していくのも、ビジュアル資料の楽しみ方の一つです。

そして3枚目がこちら。

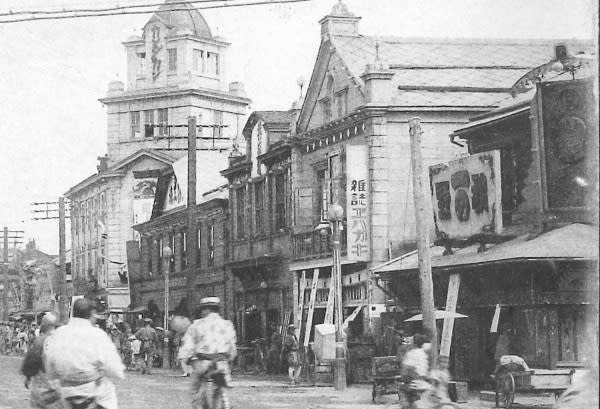

絵葉書③

同じ時期の師団通りですが、旭ビルディングがほぼできて来ています。

アップで見てみましょう。

絵葉書③アップその1

建設用の木材はまだ組まれたままですが、建物の骨格はほぼ完成しているように見えますね。

中に人影がありますから、まだ窓ガラスははめられていないようです。

11年11月の開業ですから、その少し前の撮影と思われます。

絵葉書③アップその2

絵葉書③アップその3

絵葉書③アップその4

絵葉書③アップその5

この絵葉書では、通りにある様々な店舗の様子も細かく分かります。

「第一神田館」のすぐ手前、3条通8丁目に並んでいるのは「旭勧工場(かんこうば)」と「共盛館勧工場」の2つの勧工場です。

勧工場とは、今で言うショッピングモール。

多くの小売店が集まった市場形式の集合店舗です。

絵葉書には、それぞれの看板が見えています。

その手前には「雑誌エハガキ」と書かれた看板のあるお店が見えています。

こちらは「博進堂」という書店です。

そしてさらに手前は「一の」という屋号が見えています。

明治34年の創業という老舗、「秋野保全堂」薬局です。

絵葉書④

最後に、「第一神田館」は、写っていませんが、4条緑橋通から西方向を写した珍しい絵葉書をご紹介します。

画面右寄りに写っている大きな通りが4条本通りですね。

中央付近に写っている高い建物は北門貯蓄銀行と思われます。

その左にあるのは、もうお分かりですね。

師団通の旭ビルディングの上部が姿を見せています。

絵葉書④アップ