前回に続き、「小熊秀雄が書いた旭川」の2回目です。

大正末から昭和初めにかけての旭川の様子を、当時、地元旭川新聞の記者でもあった詩人・小熊秀雄が書いた連載記事から見ていきます。

今回は、乗合自動車「円太郎」の同乗記や、まだ停車場と呼ばれていた旭川駅の待合室のルポ、活動写真館巡りなどの記事を紹介します。

**********

画像1・旭川新聞社での小熊秀雄(上段左)

◆「円太郎」同乗記

まずは記者・小熊による「円太郎」の同乗記です。

「円太郎」は、大正13年に旭川で運行が始まった乗合自動車です。

市が買い入れた10台の車を民間に貸し出す形でスタートし、多くの市民に利用されました。

そもそも東京で乗合馬車のことを「円太郎」(落語家の名前にちなんだ名前だそうです)と呼んでいたため、乗合自動車も同じ名前で呼ばれるようになりました(なので旭川だけが「円太郎」と呼んでいた訳ではありません)。

小熊の記事が掲載されたのは大正14年1月、おなじみヘアスタイルちなんだ「黒珊瑚」の署名記事です。

画像2・駅前を走る自動車(大正中期・絵葉書)

七 雪の日の円太郎未来派旅行

二七二号の大速力乗車印象

走るは走るは

円太郎

雪の路上の

暴ばれ者

精々静かに

頼みます

×

午後三時旭川駅前広場の雪の上から滑走しだした円太郎自動車「二七二号」に収まった、のらくら者二人、これで師団練兵場を一周しまたもとの停車場前に戻つて来やうといふ寸法、大枚二人で四十銭の乗車券でこの一周の間にどんなパノラマが展開されるか、なにせ大速力で走つてゐる車内の出来事、印象、感情なにもかもを書かうといふのであるからナマ温かい文法を捨てて、黒珊瑚独特新案出、新感覚、未来派の筆法をもつて綴ります。

読み辛いところ、判らないところは、幾重にも勘弁して戴いて、各自が乗つたつもりで「チンチン動きますよ」「停車場前発三時」女の児四人、松葉杖をついた四十格好の男、鼠色オーバの男、もと北海ホテルの女給であつた女が桃色のシヨールを動かしながら「ときわ橋のところ、遊郭の側までネ」ブーブー臭いガソリンだ、硝子窓が曇つてゐる、チンチン。

屋根、屋根、八本足の馬が走つてゐる、ソバ屋の看板が食欲をそそる、暢天のニキビ面。「旭ビル前三時三分、五條交番前三時六分」

女学生の真赤な毛糸の帽子がひとつ、足の曲がつた可哀さうな男がやつとの思ひで乗車する「乗客十六人」常盤橋、すれちがつた円太郎二九七号。(中略)

「やあ、おい止めてくれヤあ」

「二十六連隊前三時二十四分」

フクレ雀のやうに黄色い外套を着た歩哨が立つてゐる。

「女車掌のオーバは自弁かい」

「いや、会社で出すつて話だよ」

ギラギラ光るトタン屋根。

「師団司令部前三時二十六分」

赤レンガの野砲隊「アイタタタ」悪路、悪路、悪路、悪路。

女車掌は不妊症になります白い馬、天にのびた樹、鳥居、除雪人夫のシヤベル。

「招魂社前三時四十分」帰路電鍍工場、しるこ、理髪、歩いてゐる特務曹長の光つた肩章

「旭橋三時四十五分」

写真大割引、軍人諸君割引します(中略)

「五條交番前三時四十五分」

神田館、旭ビルの女店員、眼許り出した馬、アンチピリン丸の金看板、黄金地獄フワントマ

「二條通三時五十分」

暢天とたつた二人きりで淋しい青い腰掛の色、眼が廻つた、三時五十分もとの駅前に停車チンチン(「のらくら紀行」より・大正14年)

本人も言っている通り意味不明な部分もありますが、楽しい文章です。

読んでわかる通り、「円太郎」は旭川駅を出発して師団道路を北上、今のロータリーの場所にあった常盤橋(切替工事前で、今より中心部よりを流れていた牛朱別川に架かっていました)、さらに旭橋(初代です!)を経由して今の大町方面へ。

招魂社(今の護国神社)前の十字路を左折し、練兵場の周りをぐるっと回り、各連隊や司令部前を通って再び招魂社。

あとは来た道を戻って駅、というコースだったことがわかります。

これは大正7年に廃止された馬車鉄道と同じルートです。

参考に馬鉄の路線図を示しておきます。

画像3・馬鉄の路線図(「旭川市街の今昔 街は生きている」より)

ちなみに第七師団の練兵場は、今の自衛隊が敷地として使っている場所です。

当時ここには建物は何もなく、今の春光地区にあたる練兵場の周りに師団司令部や各連隊等の施設がありました。

画像4・第七師団衛戍地全図(明治36年)

こちらは師団の当時の施設の配置を示した地図です。

師団長と旅団長の写真と旭川市の地図が載っている場所が練兵場です。

当時の第七師団は、大部分が一箇所に集中して配備されていた特殊な地方師団でした(仮想敵国であったロシアの南下に備えたためと思われます)。

その規模の大きさがよくわかります。

記事に戻りましょう。

桃色ショールの女が「ときわ橋のところ、遊郭の側までネ」と言っているのは、当時、中島遊郭の入り口である大門(おおもん)が今の常盤通にあったためです(これも牛朱別川の切替工事の前なので、そうした位置関係になります)。

「暢天」は旭川新聞のカメラマンでしょうか、小熊の相方です。

「暢」は「のんき」の「暢」ですから、「のんてん」とでも呼んだのでしょうか。

「神田館、旭ビル」の神田館は、4條通8丁目にあった活動写真館「第一神田館」のこと、旭ビルは同じく7丁目にあった4階建ての「旭ビルディング百貨店」のことです。

このうち「第一神田館」は、この記事が出た5か月後の大正14年6月、火災により焼失してしまいます。

画像5・多くの自動車が停まる駅前(昭和初期・絵葉書)

◆停車場の人々

続いては「円太郎」の発着場所でもあった旭川停車場、旭川駅のルポです。

発車にまだかなりの間のある停車場の待合室は種々雑多な階級の人達で満たされてゐる愁(ゆ)つたりと腰掛けによつて敷島の煙りを輪に吹く男、斑(まだら)に塗つた白粉の顔を伏せて私しや売られて行くわいなといふ風な淋しげな表情をしてゐる年頃の田舎娘、涙と鼻水を一緒くたにすすりあげ俺が村でのハア自慢話をハア聞いて呉ろといふ格好で盛んに弁じ立てて居る近在のお百姓、御前さま如何とり計ひませうの堀江四郎の新派に出て来さうなだらりと着流しの八字髯(はちのじひげ)の色男、今にも公娼廃止の演説でもおつ始さうな七三髪の新婦人、きりりしやんと胸高に締た黒のはかまにラインの色も鮮かな女学生がトーダンスまがひの後高の靴を鳴らして音楽的リズムの容姿(しな)をつくつて歩むもあり、現在服装の縮図現代階級の鳥瞰図は停車場である(中略)正面入口に掛けられた「お忘れ物」の黒板に掲示の多くなるのもこれからである(中略)先づ多いのは莨(たばこ)入れ、風呂敷包み、弁当、蛇の目傘、信玄袋などで財布の忘れたのでは一銭銅貨三枚也から余程金の不要(いらない)人間もあると見えて百八十五円を三ヶ月になるがとりに来ないさうである(中略)女物のオペラバッグを調べて見るとあーら不思議や・・・秘めたる恋の文殻でぎつしり、係り員があてられること夥(おびただ)しいものもあるさうだ中には手荷物の預かり所へ荷物を持つて行つたが荷造りが不完全であつたり斤量が超過して居たりして係りが文句を言ふと思ふと故意に柳行李などを忘れて行き先から遺失届けをして駅に送らせるといふ横着者もあるさうだ(「浮世さまざま歳晩漫語・二十一」より・大正12年)

画像6・旭川停車場(大正10年頃)

待合室にいるそれぞれの人を、イメージしながら読むと楽しめます。

堀江四郎は新派の役者さんなんでしょうか。

さながら一人ひとりに物語でも浮かべながら考えたような小熊の人物描写、さすが詩人です。

旭川駅は、明治31年の開業。

小熊が取材した当時の駅舎は、大正2年に改築された2代目で、昭和35年に、民間資本も入れて建設された近代駅舎が完成するまで、長く旭川の玄関口として親しまれた。

画像7・駅構内から見た駅前広場(昭和初期・絵葉書)

◆活動写真館巡り

続いては、再び大正12年掲載の「浮世さまざま歳晩漫語」から活動写真館巡りの記事です。

活動写真とは初期の映画を指す言葉で、当時旭川には、北海道で2番目に早くできた常設館「第一神田館」をはじめ、数多くの活動写真館がありました。

冬枯れの興行物はめつきりとの寂しさ、何程目玉の松ちやんが眼をむいてお立ち廻りをやつても栗島すみちやんが何程泣き笑ひしても矢張り師走は師走の寂れやう、この処年内はまづ座主館主が泣き笑いで暮れようといふ佐々木座を振り出しに、第一神田館の説明振りを傾聴しお次に美満寿(みます)館から錦座とざつと各館を一廻りして見たがどの館でもガラガラの有様僅(わずか)に錦座が例の「座布団代全廃」と古典劇テオドラで人気を呼び八分の入を見せて居るが「これも毎週の替り目にはこの通りお蔭さまの入ですが次ぎの週に真近くなればそれは惨めな客脚です」と館員がこぼしてゐた、かへつてぐつと押迫つた三十日や大晦日の夜は大入満員の珍現象を毎年見る、それは地獄絵を見るやうに追つ追はれつ赤鬼青鬼の走馬燈のやうな追撃戦に四苦八苦の御仁達が逃げ場を失つて押入の中に呼吸を凝らすのは第一蒸し暑くて時代遅れだそれよりも活動写真でも見ながら避難する方が文化的なやり方とさてこそ一家眷属引率して鬼共の鋭鋒をさけ一夜明くればお芽出度(めでた)い初春を待つといふ悧口な御連中で、賑わふ訳である(「浮世さまざま歳晩漫語・七」より・大正12年)

目玉の松ちゃんは、日本初の映画スターとされる尾上松之助ですね。

栗島すみちゃんはやはり初期の映画スターの一人、栗島すみ子です。

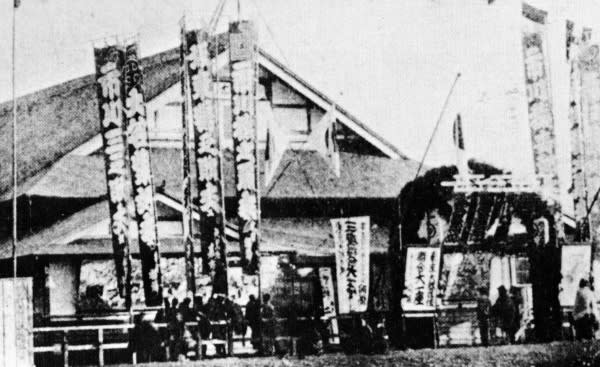

佐々木座は、開拓時代の顔役で博徒の親分だった佐々木源吾が明治33年に1条通6丁目に建てた旭川初の劇場です。

ここでは文楽や歌舞伎のほか、大正3〜4年には、島村抱月、松井須磨子の芸術座と、川上貞奴一座が相次いで公演しています。

この時代は活動写真も上演していたのですね。

画像8・佐々木座(明治35年・上川便覧)

第一神田館は、当時「神田館の大将」と呼ばれた佐藤市太郎が経営者です。

東京出身で、新天地札幌で始めた理髪店が成功、その後本拠地を支店のあった旭川に移すとともに、興業の世界に事業を広げ、最盛期には道内各地に10館もの活動写真館を持っていました。

「説明振り」とあるのは、活弁士の語りのことです。

活弁士は、単に「活弁」とか「弁士」と言ったり、「説明者」と言ったりすることもありました。

画像9・第一神田館(右の5層の建物・大正6〜7年・絵葉書)

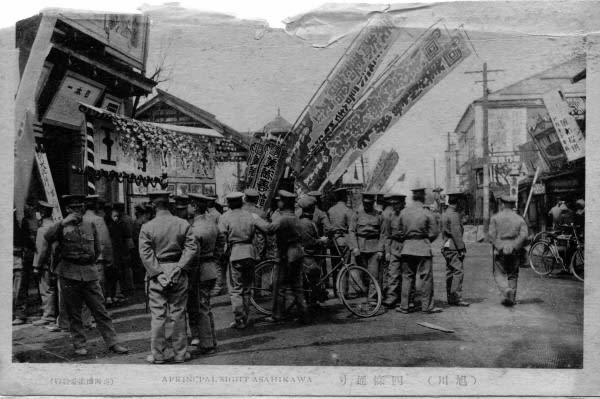

美満寿館は、まず3〜4条の仲通7丁目に常設の活動写真館「二六館」として開業し、大正12年1月に名前を変えました。

この時代は松竹キネマの特約館で、同じく名前の出ている銀座の錦座とは姉妹館でした。

なお美満寿館のあった3〜4条仲通7丁目は、その後、次々と映画館が建ち並び、昭和に入ってシネマ小路とかキネマ街という名前で呼ばれました。

画像10・美満寿館前の賑わい(大正末・絵葉書)

数ある活動写真館の中でも客の入りがまずまずと紹介されている錦座ですが、前回、小熊が参加した演劇公演の所で紹介しましたね。

明治41年、大國座として創業、佐々木座と並ぶ旭川を代表する劇場です。

その後、大正9年に建物を新築し、錦座として開館します。

その杮落としの公演が、なんと当時の歌舞伎の大スターの共演でした。

この公演について、長く市史編纂に携わった北けんじさんはこう書いています。

「帝劇歌舞伎合同・市川左団次・松本幸四郎大一座」という押し出しの良さである。左団次と幸四郎の顔合せは大正期に入ってこの年の三月、新富座で実現しているが、地方巡業では絶対あり得ないといわれていたが、座主岩見永次郎の在京1ヵ月に及ぶねばり腰で松竹会社と交渉の結果実現したのである。(「―旭川文芸百年史シリーズ⑥―旭川演劇百年史)より」

なお錦座は、この年10月に松竹と契約して松竹キネマの封切館にもなっています。

また9月の関東大震災で活動の場を失い、北海道に避難してきた東京の花形弁士を起用したことが市史に書かれています。

ちなみに小熊の記事に登場する「古典劇テオドラ」とは、1919年(大正8年)製作の歴史物のイタリア映画のことです。

画像11・銀座通りと錦座(右端の建物・絵葉書・昭和4年)

◆断髪ウエイトレスと芥川

ここまで、小熊の記事を街の変容ぶりを中心に見てきましたが、彼の眼差しは、もちろんそこで日々を営む人々にも注がれています。

ここからはそんな記事をいくつか紹介します。

彼女の自慢とするところは「あたい」と「七歳から断髪してゐる」との二つである。彼女が師団道路角のカフェー・ヤマニに現れたのは、最近のことであるが、試みにモボの仲間入りをして、彼女を補へ「君は何時頃から断髪したんだ」と質問をすれば、彼女はトンと木履(ぽくり)で、床をならし、くるりと背を向けて、右肩をこころもち上げて、ニッコリ笑つて、クニャクニャと体をゆすぶつてから、「アタイ七つから断髪してゐるわ」と必ず答へるに違ひない。彼女の七歳の自慢はきのふ今日の駈出しの俄(にわか)モガとは、わけが違ふといふ意味の自慢である。

この種の断髪ウェトレスが旭川にも滅切ふえてきて殊に支那料理店にはかならず姿を見せてゐるが、断髪の生命であるべき襟脚は毛むくぢやらで、ビューティスポットは地球の廻るやうに、頬のあちこちと転々流転し、今日は左の方にあるといふ新らしさ、二重眉の凄いところで、鮫の鰭(ひれ)のやうに、頬に垂れた毛をふりかぶつて、バレンチノを語り、恋愛を語り、芥川龍之介を語るといふ「ガリ」やう、しかし一面に新時代の先駆者である強い彼女達モダンガールにも、芥川ではないが「ぼんやりとした不安」があるのであらう。(「近代化された師団道路・其の五」より・昭和2年)

カフェーヤマニには、すでに触れていますね。

もともとは速田仁三郎が明治44年に創業した食堂で、大正12年にカフェーに転身、2代目店主で、「旭川一のモボ」、「ヤマニの兄貴」などと呼ばれた弘の才覚でたちまち人気店となります。

ヤマニは当時の文化人のたまり場の一つで、小熊は客としても頻繁に訪れています。

文章の終わりの方に芥川龍之介の名が登場しますが、この記事の書かれた半年前の大正12年5月、芥川は、有島武郎の弟でやはり小説家の里見弴とともに旭川を訪れています。

出版社が企画し、北海道各地を巡った文芸公演と映画上映のためで、旭川の会場は銀座通りの錦座でした。

実はこの講演会には小熊も姿を見せていたことが、詩人仲間の小池栄寿の手記に書かれています。

五月十九日。改造社主催の文芸講演会が午後四時半から錦座で。「文芸の味ひ方」里見弴。「夏目先生」芥川龍之介。各三十分ずつ話して六時自動車で去り急行で退旭、会場で小熊さんに逢ふ。作家の生活の映画を見て二人で出て小熊さんの家へ。僕は果物を、氏はビール二本、ビール豆を途中で買ふ。身欠鰊をかじりつつメートルを上げる。(小池栄寿「小熊秀雄との交友日記」より)

画像12・カフェーヤマニ(昭和5年頃)

なお芥川はこの講演旅行について、北海道の自然に・風土に感心しつつ、連日、講演で同じ話をすること、そして各地で同じような北海道料理のもてなしを受けることに閉口したと綴っています。

講演にはもう食傷した。当面はもうやる気はない。北海道の風景は不思議にも感傷的に美しかつた。食ひものはどこへたどり着いてもホツキ貝ばかり出されるのに往生した。里見君は旭川でオムレツを食ひ。「オムレツと云ふものはうまいもんだなあ」としみじみ感心してゐただけでも大抵想像できるだらう。(「講演軍記)より・昭和2年)

実は、里見が旭川で「オムレツとはうまいものだ」と語ったと芥川が書いていることは、以前に聞いたことがありました。

なぜ東京住まいの里見が旭川でオムレツをうまいというのか、引っかかっていたのですが、この文章を見て納得が行きました。

ちなみに北海道講演の2か月後、この文章の発表の1か月後、芥川は「或旧友に送る手記」と題された文章を残して自殺します。

小熊が使っている「ぼんやりとした不安」は、芥川のこの遺稿にあり、死後、広く知られるようになった言葉です。

画像13・芥川龍之介

◆鎖断社現る

記事を続けましょう。

はっきりとした理由は分かりませんが、大正から昭和にかけての旭川は、左翼の活動、とりわけアナキストと呼ばれた無政府主義者のグループの活動が盛んでした。

その一つについて、小熊がこのように書いています。

時の推移とともに、さまざまな経路の変つた職業の生まれてくるのは争はれない、これも時代が産んだ新職業のひとつであらう。この場合この仕事を職業化するのは考へものかもしれないが市内四条通六丁目角の女髪結の隣りに近頃「芸娼妓自由廃業紹介所」といふ眼新しい看板がかかげられた表の硝子戸にべたべたと「自由廃業をしたい芸娼妓諸君へ」といふ白赤の印刷物がはりつけられて通りすがりにひよいと硝子越に、ねそべつた若い男のすがたが見えたがいかにもプロ運動にふさわしいやうな所内の有様であつた。虐げられたる者達の繋がれたる鉄鎖を断つといふ意味から名づけられたものであらう「鎖断社(さだんしゃ)」といふのであるが、同人達の宣言では、この北海の地に無産階級の根底を築かうといふので、労働運動に社会運動に中央の同志と呼応して今後あらゆる方面に活躍しようといふのである、その第一歩として生温い一種の改造運動ではあるが金権の暴力に圧迫されて淫慾の犠牲となつてゐるあまたの弱き女性の解放に尽くしたいといふのがこの社の主張である。自由廃業をしたいと思ふ芸妓なり娼妓なりが申込めば、いろいろの注意やら商業届も書けず其の手続きが出来ない者に手続きもするし、届書も書いてやつて完全に自由廃業の目的を遂げさしてやるといふことである(中略)東京でこの種の自由廃業相談所ににたのをやつた者があるさうだが芸娼妓の自由廃業を教唆応援して女の雇い主が泣きついてきたときは雇主側から金をとつて生活をしてゐたさうであるが、これなどはプロ援護の美名に隠れてプロを喰ひ者にしてゐた憎むべき徒輩と言はれよう。こんど旭川に初声をあげた鎖断社などもともすればかうした誤解され易い立場にある仕事をやらなければならない訳だ。同社の前途を共鳴と祝福の意味から筆者ははるかに、真実の苦言を呈してをく。(「秋の夜長の無駄話」より・大正12年)

昭和41年に発刊された「北海道社会運動史」によりますと、鎖断社は、大正末から昭和始めにかけ、旭川、函館、小樽などで活動したアナキストのグループのことです。

「露天商などの商売をやりながら『籠の鳥』と称された遊郭の娼妓の自廃運動に主力を注ぎ、これを人身売買からの解放運動の手段としたから、各地の遊郭業者を震え上がらせたものである」(「北海道社会運動史」より)とありますが、当時のアナキストグループの多くが、時には恐喝まがいの手法で企業などから活動資金を得ることも少なくなったので、小熊が懸念したようなこともあり得たのではないかと想像します。

旭川の鎖断社のアナキストの中心人物は大鐘参夫らであり、後に小樽で黒色青年同盟の運動を起した寺田格一郎や、昭和初期の旭粋会との乱斗事件や、不敬罪に問われて下獄した山下章二も、そのころソヴェートロシアから帰ってからアナ系運動に投じていった。露店商、香具師などを業とし、長髪の思想青年が多く、異行の徒の集団であった。(「北海道社会運動史(渡辺惣蔵著)」より)

旭川のアナキストグループについては、いろいろご紹介したいことがありますが、今回は趣旨が違いますので、いずれ別稿でまとめたいと思っています。

画像14・旭川中島遊郭の妓楼

◆北修とヌードデッサン会

最後は大正12年の「当世職業苦楽」という連載記事です。

旭川のいろいろな職業人を紹介する企画ですが、小熊はその中に友人でもある画家の高橋北修を登場させています。

2人は、大正12年、東京で絵の修行をしていた北修が、関東大震災にあって旭川に帰郷した直後に知り合い、その後、小熊の第1回の上京に北修が同行するなどしました。

漆黒の長髪をだらりとビロードのルパシカに瀟洒なズボンをはいて清々しい初夏の草地に専念に絵筆をとる画家・・・これを通称芸術家といひ、またの名を夢を喰つて生きてゐる徒食者ともいふ。こんなことを言つては所謂芸術家連に抗議を申し込まれさうな暴言に聞えるが全くのところ芸術家は何程夢を喰つても喰ひ足りないといふ恐ろしく喰ひ意地の張つた職業でそれだけに職業として面白味も深みも多分な生活をおくることが出来るは事実である、が一面潜まれたる悲哀に絶えず襲はれて難行苦行にあたら一生を徒食に終るのが多いらしい、星よ菫(すみれ)よの青春の憧れの頃はともすればこの芸術憧憬から前途を誤る青年も少くない、当市赤耀社(せきようしゃ)同人である洋画家高橋北修君は矢張り前途に輝かしい芸術の理想を描きながら上京したのは十九歳の時であつたといふ。ルパシカに長髪の仏蘭西型の洋画家とは似ても似つかぬ武骨ぶりの野人とまでニックネームのある北修君のドラ声で語るところに依るとかうだ。芸術家の一番苦しいことは作品を完成するまでの精進で同時にこの苦しみが又最も愉快なことである相な。また「物質」云ひ替へれば金の問題も相当に根強く洋画家を威嚇する一(ひ)とつであつて俗受けのするやうな作品を出すとパンの方は安定するが収まらないのは自己の芸術的良心で仲間からもてんで顧みられなくなり、さりとて芸術方面ばかりねらつてゐると民衆の妥協点が次第に遠ざかり随つて食はないで居なければならず、「その呼吸がなかなか面倒ですよ、この両方の中間を上手に縫つて行く者が社会的に成功してゐる訳ですよ」と語ってゐた。(「当世職業苦楽 九 洋画家の巻」より・大正12年)

小熊本人こそ、芸術家そのもののような人なのですが、ここはあくまで記者のスタンスで書いているということでしょうか。

ルパシカは当時の画家や、舞台人などがよく着ていたロシアの男性用上着です。

赤耀社は、北修が小熊らと結成した美術研究会で、大正12年、旭川で初めてのヌードデッサン会を企画したことで知られています。

画像15 ・高橋北修

このヌードデッサン会について、小熊はその体験をもとに短編小説を書き、昭和2年、旭川新聞で発表しています。

画家達は、彼女がまだ着物を脱ぎもしないうちから、もうすでに感激し興奮してゐた。

――芸術のために、我々の芸術のために彼女が裸体になつてくれるのだ。

なんといふ彼女は大きな理解をもつてゐるのだらう。

新らしい油絵具も買つてきた。

新らしく画布も張つた。

すべての準備はととのつた。画家達は、お麗さんの麗しい姿を、感謝の気持ちで迎へるばかりとなつた。

第一日目の日。

彼女が最初のモデル台に立つ日。

私の仲間が九人、研究室のストーブを破れる程に、石炭を燻べて室を温め、画架を林のやうに立て彼女の出来(しゅつらい)を待つてゐた。

彼女はなかなか研究室に姿を見せなかつた。

――女は怖気がついたのさ。

私がかう言ふと、仲間の一人は打消した。

――私は信じよう、お麗さんは芸術の理解者なんだ、待ちぼうけを喰はずやうなことはないよ。(中略)

――おい諸君。お麗さんは風呂に入ってゐたよ。

頓狂な声をあげて、蘭沢が飛込んできた。

仲間は小さな歓声をあげた。(中略)

お麗さんは私達を一時間もまたした。

蘭沢が女湯を覗きに行つてみると、お麗さんが姿見の前で両肌をぬいで白粉をぬつてゐたといふ。

――困つたことが出来たよ。念入りに厚く塗つてゐるんではないか。モデルが白粉をぬるなんて、肉体の美観をだいなしにしてしまふ。お麗さんがきたら、この次から白粉を付けないやうに注意してくれ給へな。(中略)

――遅くなつてすみませんでした。

彼女は優しかつた。彼女の顔は果して美しく化粧されてゐた。

私の思つてゐたやうに、彼女は果して裸体になることを怖れた。

――着物を着たままで、写生して下さいな。

――それは困ります実に困ります。

私達は声を合し彼女に嘆願した。

――ぢゃ半身だけね。腰から上だけ脱ぎませう。妾(わたし)こんなことはじめてなんですもの。

――それは困ります実に困ります。

私達は声を合し彼女に嘆願した。

――では思い切つてね、すつかり脱いでしまいませう。最初は後を向かして下さいな、わたし恥づかしいんですもの。

――それは困ります実に困ります。

私達は声を合し彼女に嘆願した。

彼女はカーテンの蔭で衣服をぬいだ。

――それストーブをどんどん燃やせ。

蘭沢は、大きな声で誰かに命令した。女が素っ裸で姿態(しな)をつくるのはなかなか難しいものらしい、お麗さんは滑稽な感じに全身をくねらしてモデル台の上に現れた。(小熊秀雄作「裸婦」より・昭和2年)

「――それは困ります実に困ります。私達は声を合し彼女に嘆願した」の3連発に笑わされます。

どこまで事実に沿って書いているか、どこまで想像なのかは分かりませんが、何せ大正時代の、旭川では初めてのこと、実際にこんなやりとりが交わされていたのかもしれません。

画像16・北修の裸婦デッサン

このようにおおらかだった時代だからこその、ちょっと滑稽で、ちょっと無謀で、でも前向きなエネルギーに満ちたエピソードが、今回紹介した大正から昭和始めにかけての旭川(ワタクシはゴールデンエイジと呼んでいます)にはたくさんありますので、また紹介できればと思います。

なお今回ご紹介した小熊の記事や小説は、すべて創樹社刊の「小熊秀雄全集」に掲載されています。

全文を読みたい方は、図書館などで見ていただけると幸いです。

画像17・美術展会場での北修(後列左)と小熊(後列右から2番目)