明治以降、旭川に足跡を残した文化人は、さまざまなところでその思い出を文章にしています。

新年度、このブログでは、そうした文章を通してかつての旭川を探る記事をいくつか掲載しています。

今回も同じ趣旨。

取り上げるのは、歌人・齋藤史と、その父親でやはり歌人の齋藤瀏です。

この2人については、先に、若山牧水の旭川訪問に関する文章を取り上げましたが、今回はそれ以外に旭川について触れたもの(一部談話も)をまとめてみたいと思います。

2人の文章には、ともに、短いながら2度過ごした旭川への深い愛着が感じられます。

また史については、散文についても傑出した才能を見せた人で、ワタクシが旭川の劇団「河」の星野由美子さんと行っている朗読の取り組みでも、その文章をしばしば取り上げています。

**********

画像1・齋藤瀏・齋藤史

◆歌人親子

まず2人について、簡単におさらいしておきましょう。

瀏は、明治12年に長野県で生まれた軍人です。

日露戦争従軍中に短歌を始め、その後、歌人、佐々木信綱の門下に入りました。

当時、職業軍人で短歌に親しむ人は珍しく、軍人歌人と称されました。

その一人娘である史は、明治49年に東京で生まれました。

昭和15年に歌集「魚歌」で歌壇に鮮やかにデビュー。

実績を重ね、平成14年に93歳で亡くなるまで第一線で活躍しました。

現代短歌大賞など受賞も数多く、平成5年には女性歌人として初めて日本芸術院の会員になっています。

話が横道に入りますが、2年前、雑誌「芸術新潮」が、短歌の特集を組んだことがありました。

題して「いまこそ読みたい 新三十六歌仙 やまとうた2000年 古今オールスターズ決定戦!」。

いにしえの和歌の三十六歌仙にちなみ、飛鳥、奈良の古代から現在までを通したオールスター級の歌人36人を選ぶという企画です。

この中で近・現代からは10人が選ばれたのですが、正岡子規、与謝野晶子、若山牧水、斎藤茂吉、石川啄木らビッグネームに並び、なんと史も入っていました。

史ファンのワタクシとしてはうれしい限りだったのですが、それ以上に歌壇における彼女の評価の高さを再認識したものでした。

ちなみに残りの4人は、北原白秋、釈迢空、葛原妙子、塚本邦雄の諸氏です。

なお10人のうち、私が知る限り史、晶子、牧水、茂吉、啄木、白秋の6人については旭川に足跡を残しています(史以外は、講演等でやってきた人たちです)。

◆1度目の滞在(史の場合)

話を戻しましょう。

齋藤親子は、瀏の転勤に伴い2度旭川で暮らしています。

1度目は、瀏が第七師団第27連隊の大隊長をしていた大正4年から9年まで、2度目は、同じく師団参謀長を勤めた大正13年から昭和2年までです。

このうち初めて旭川の地に足を踏み入れた日のことを、史はインタビューに答え、このように回想しています。

大正三年(一九一四年)の夏、東京から初めて地方に出たのです。私にとって初めての長い汽車の旅、駅前から真っすぐ延びた広い道は、なんだかあっけらかんとしていました。人間のにおいがしないんですよ。かすかに漂っていたのは雑草のにおい、寂しい土地だなあと思いましたよ。

旭川は現在のような近代都市ではありませんでした。西部劇の開拓地に似て、軒の低い家が広い道路の両側にしがみつくように並んでいました。そうそう、鉄道馬車というのがありましたね。レールが敷いてあって、その上を馬車が走る。いつころできたのでしょうか。私、小学校の一年から六年生の半ばまでおりましたので、乗った記憶がありますよ。

旭川に着いたその日は人力車に乗りましてね。先頭が父、次に祖母、私、母、最後に馬丁さんの内儀。風の吹き抜ける長い橋にさしかかったとき、父がうしろを振り向いて「石狩川だよ」。下を向くと青芦(あし)の中に水がキラキラ光っていました。東京生まれの東京育ち、お堀の水くらいしか見ていませんから、大きいのにびっくりしました。(北海道新聞社編「私のなかの歴史6・不死鳥のうた」より)

この時、史は6歳です。

一家が降り立ったのは、大正2年7月竣工の2代目旭川駅。

まだできて1年しか経っていない真新しい駅ですので、木の香りも残っていたのではないでしょうか。

画像2・2代目旭川駅舎(大正10年頃・「旭川市街の今昔 街は生きている」より)

その駅前から「まっ直ぐに延びた広い道」は、もちろん現在の平和通、師団道路ですよね。

実は、大正始めの師団道路は、急発展を見せる大正中期とはかなり様子が違います。

画像3・大正初期の駅前師団道路(大正3年頃・絵葉書)

画像4・大正中期の駅前師団道路(大正7年頃・「旭川市街の今昔 街は生きている」より)

大正中期には、師団道路のいわばランドマークだった宮下通の2つの大旅館(三浦屋・宮越屋)や4条通7丁目の活動写真館「第一神田館」など、今から見ても立派な建物が目立ちます。

一方、大正初期の写真には、そうした高い建物はありません。

目立つのは、2条通8丁目の拓銀の旭川支店(写真右上の黒い三角の大きな屋根)くらいでしょうか。

ただ「西部劇の開拓地に似て・・・」と書かれますと、それほどには寂しい街並みとは思えないのが正直なところです。

といっても東京の中心部の一角、四谷で生まれ育った史の目には、やはり〝出来立ての街〟と映ったのかも知れません。

画像5・大正初期の駅前師団道路(大正2年頃・絵葉書)

もう一枚、齋藤一家がやってきた頃の師団道路の写真をお見せします。

これは4条以北の様子です。

史が乗ったと話している馬鉄=馬車鉄道(彼女は鉄道馬車と言っていますが)は、紹介した3枚の写真のいずれにも写っています

旭川の馬鉄は、第七師団の開設に伴い、明治39年に運行開始。

大正7年までの12年間に渡り、旭川駅前と第七師団司令部を結びました。

画像6・師団道路を行く馬鉄(明治42年頃・絵葉書)

でもこの時、一家は馬鉄ではなく、人力車に分乗して今の春光地区にあった官舎に向かったと書かれています。

今の平和通は8条までですが、師団道路(師団通)は、文字通り、今の常盤通から先の師団までの道を指していました。

そしてさしかかったという「風の吹き抜ける長い橋」は、もちろん初代旭橋ですよね。

冬ですが、同じ時代の写真がありましたので、ご紹介します。

画像7・初代旭橋 (大正5年頃・絵葉書)

この頃の石狩川はまだ本格的な護岸工事などは行われてはおらず、原始河川の面影を残していた時期です。

その荒々しい様子は、幼い史の目に深く焼き付いたことと思います。

そして一家は6年弱を過ごすことになる大隊長官舎に着くわけですが、旭川叢書第34巻の「道北を巡った歌人たち(石山宗晏・西勝洋一共著)」によりますと、今の春光6条4丁目付近だったということです。

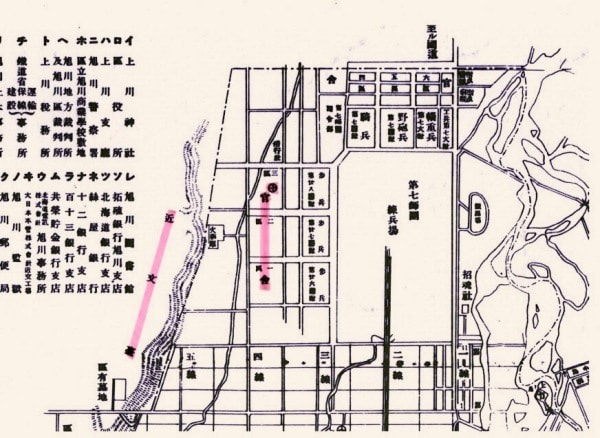

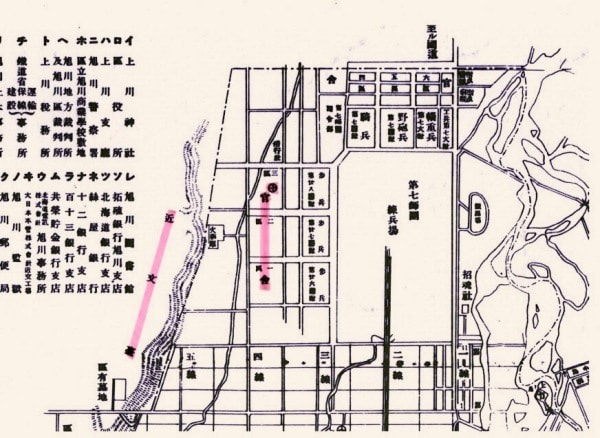

参考に当時の地図を載せておきます。

画像8・師団付近の地図(大正10年)

官舎街は史の遊び場だった近文台(今の春光台)のすぐ下で、通った北鎮小学校の近くですね。

史は手記の中でこう書いています。

そのころの住居は、町から少しはなれた官舎街で、一個師団全部の住居ですからかなりの大集落です。父の同期生も多く、しぜん子供達も同年齢くらい。小学校は軍関係ばかりの、創立は皇后の御下賜金を元にしたという特別な学校でしたから、一クラス男女合わせて二十人前後、学校も一緒なら家でも遊び友達、一家そろってのつきあい-晩のご飯こちらで食べて帰ったら-という、家族のような。兄妹のような、そんな同級生に、栗原安秀がおりました。のちの、二・二十六事件の栗原中尉です。そして下級生にはやはり同事件の坂井直がおりました。純心な少年達でした。栗原は私共の両親を、おじさん、おばさんと呼び、わたしのことは男友達のように、史公と呼び、こちらは女の子のように、くりこ-などと呼び合って、これは大きくなっても続きます。その最後まで-(「おやじとわたし-二・二六事件余談」より)

特別な学校と史が書いているのは北鎮小学校のことです。

前述のインタビューでは、こうも述べています。

(北鎮小は)そのころでは珍しい男女共学です。門からポプラ並木が玄関まで続き、白ペンキ塗り、広い中庭は白いクローバーの花が咲いて、大変ハイカラな校舎でしたよ。(中略)北海道の学習院という言い方もされていたそうです。(北海道新聞社編「私のなかの歴史6・不死鳥のうた」より)

画像9・北鎮小学校(昭和3年・旭川写真帖)

画像10・小学校1年生の史

今は旭川市立の小学校ですが、当時の北鎮小学校は、その名の通り第七師団の将校の子供が通う学校でした。

創設は明治34年。

設立・運営したのは、陸軍将校の互助団体である偕行社です。

同学年に栗原安秀、1級下に坂井直と、ともに二・二六事件で死刑となったのちの青年将校がいたと書いていますが、事件では、父親の瀏も彼らを支援したとして禁固刑を受けました。

このことから、事件は史の生涯に渡っての大きなテーマとなりました(史・瀏と二・二六の関わりについては、このブログの記事「アンコール・わたしの好きな旭川 V O L4 2・26事件をめぐる2人の将軍の娘」をご覧ください)。

特に仲の良かった栗原とのやりとりを回想した文章にも、小学生時代の様子が書かれています。

梅雨が、やうやく終らうとして、庭の木々は深い青葉であつた。木下闇に、あぢさゐの一むらが青く照るやうに咲いて居た。

「やあ、あぢさゐが、もう咲くね」

栗原中尉は、靴下の先に突つかけた下駄を踏み開いて立ち止つた。

「ええ、もうすぐ夏よ」

と答へながら、彼のいそがしい日日を-一つの方向に一途に向けられて、草木の色などつくづくと見ることも無いだらう生活を思つた。

「北海道にも、この花があつたかなあ」

「さあ、覚えてないの。よく似た花で、もっと白い、地味な、さびたといふのが谷に咲いたけれど、知ってる?」

「知らん」

私達は、小学校時代を共に過した北海道の野や山を同時に思ひ浮べた。住んで居た官舎町の、碁盤の目のやうに正しい真四角に通つて居る道路や、すももの生垣にとり囲まれた同じ格好の古びた木造建の官舎。風に揺れて光るポプラの列。それから、だだ広い道路が流れ込むやうに終つて居る野。野の続きの丘。楢の大樹の並み立つた山道を裾の短かい紺がすりで、棒切れを振り振りかけてゆくの

は彼で、そのあとからおかつぱを揺りながら跳ねてゆくのは私だつた。白い山砂が、道の窪みに溜り、その中に水晶の破片のやうな石英が、日光を受けてチカチカするのさへ目に見えるやうだ。

「二十年ね」

「さうだ二十年」

「北海道で長く一緒で、それから三重県では私達が津で、あなたが桑名でせう。それから家の後任で借家まで同じだつたし、東京へ来ても同じ渋谷に住むなんて、へんなものね」

「悪縁かも知れん」

私達は少しばかり笑った。(「春寒記」収録「事件前」より)

画像11・栗原安秀

2・26の直前のやりとりですね。

ちょっと小説風の、史には珍しい文章です。

このころ、栗原達青年将校は、東京にあった齋藤家にしばしば集まっては、瀏に思いをぶつけていました。

このため、世直しのための昭和維新を断行するという彼らの決意は史にも伝わっていました。

「彼のいそがしい日日を-一つの方向に一途に向けられて、草木の色などつくづくと見ることも無いだらう生活を」と書いているのは、その辺の事情を示しています。

それにしても、史が描く近文の地での幼い日の回想の美しいこと。

画像12・近文台(春光台)から見た第七師団駐屯地(大正8年・シベリヤ出征凱旋記念写真帖)

旭川についての史の文章が興味深いのは、やはり約8年間、そこで生活したという裏打ちがあるからと思われます。

例えば、北海道の自然について、彼女はこんな思いを書き残しています。

心の跼(くぐ)んだ日がつづくと、私は、まるで背伸びするやうな思ひで、自分の育つた北海道の野を思ひ出す。

そこにはすべての「野」の条件をそなへた、野、があつた。どんなおしやべりを以てしても云ひ表せない広い野、があつた。其処を歩く事を、考へただけでも、燈明な、若く浄らかな風が吹き渡る思ひがする。

其処では、たとへば、あなたはあなたの事を、私は私の事を、そして野は野の事を考へて居ることが出来る。それで、万事充分たのしいのだ。(中略)

何時であつたか、親しい友達が寄り合つておしやべりをしたあげく、一人の弱々しい女友達は、海がいい。心がひらけるやうで海はいい。と言ひ出し、男の友達の一人は、山がいい。と云ひ、他の一人は黙つてにやにやして居た。私は、さうすると、私は、やつぱり野原かな。と云うと、みんなは一度に笑ひ出し、ガヤガヤと笑ひながら、何となくそれを肯定したかたちであつた。私はこの人達に私の野の好さ、を教へてやりたく思ふのであつたけれど、この街の住人達を、あの北海道のまんなかに不意に連れ出したら、きつと取り付き端もないやうな、突っ放された気持になつてしまうだらうと思へるのであつた。かつて、東京育ちの、七歳の女の子であつた私が、さうであつたやうに。

あの野は、向ふから人間に頭など下げて来ることはないのだから。

けれど又、こちらから飛び込んだ人間を、抱き取らないと云う事も、決してしないのだ。そして多くの旅人達は、みどり色をした時のあの野をしか、見ては来ないのだ。冬に向いて、木も草も動物も、いのちをつなぐためのあらゆる準備をしなければならない野のせつなさも、一日一日と季節に追われて様子を変へてゆくあわただしい刹那的なうつくしさも、それから、やがて一面の白い雪で身をよろつてしまふきびしさも。(中略)

むなしいまでに広く豊穣な野の、やさしさときびしさは、時によつて私を呼びたててならないのである。(「春寒記」収録「野」より)

◆1度目の滞在(瀏の場合)

こうした史の自然観は、山歩きが趣味だった父親の影響もあって形造られたのかも知れません。

その瀏にとっても旭川の自然は特別だったようです。

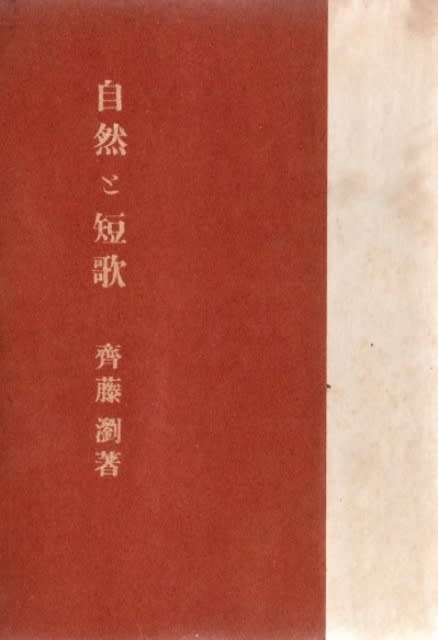

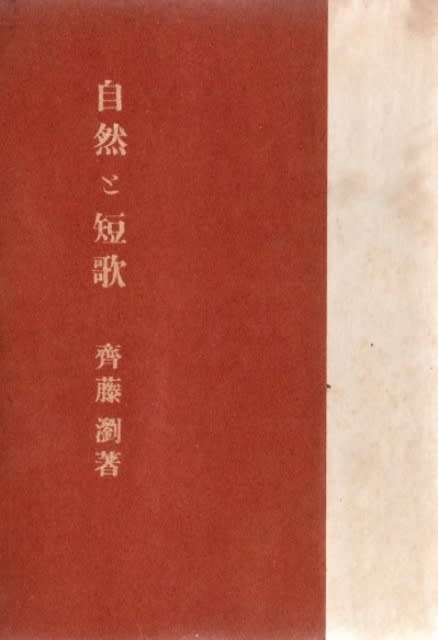

昭和22年の著書「自然と短歌」の中で、瀏は過去に暮らした多くの土地の自然について書いていますが、旭川については、近郊の大雪山・層雲峡も含め、30ページ余りを割いて詳細に綴っています。

旭川市は、北海道の中部、上川盆地の西部で、牛朱別、忠別、美瑛の諸川が石狩川本流に合する所にある。そして忠別、牛朱別両河の間には常盤公園があり、市の南郊に神楽岡があり、又もと第七師団兵営のあつた石狩川右岸、その兵営地区の西に近文台がある。これは遥に大雪山、夕張岳を眺望し得る。旭川平地の中で、恰も島の如き丘である。旭川平地は今殆んど水田となつて、上川米数十万石を産出する。私の住んだ家は近文台下にあつた官舎である。(「自然と短歌」収録「旭川の四季」より)

画像13 齋藤瀏著「自然と短歌」

忠別、牛朱別両河の間に常盤公園というのは記憶違いでしょうね。

近文台(春光台)が島のようだというのは、特に鳥瞰図などを見ると感じることですよね。

この近文台、以前のブログの記事にも書きましたが、来旭した若山牧水を誘って瀏一家が散策した場所でもあります。

「旭川の四季」の中にはその時の瀏の歌が載せられています。

楢大木の森の深所に静もり居り どんぐりの落つる音の徹るも

掌にどんぐりの実をころがしつつ談る牧水の言の親しさ

酒もちて来るべかりけり落葉しき膝かいだける牧水はさびし

この文章で、瀏は、四季折々の旭川の様子と、自作の歌を紹介しています。

中でも春の記述は実感のあふれたものとなっています。

このあたりで春咲く草は福寿草で、これは雪の消えた所に逸早く咲く、次がたんぽぽであり、木では辛夷(こぶし)である。

雨にぬれしづめる谷の奥にして辛夷の花の咲きさかりたり

なんだ蒲公英(たんぽぽ)かと軽蔑されぬ。ここの蒲公英は群落して一面真黄に咲く。何しろ、冬が長いのでこの花もうれしいのだ。

のどかにも晴れし空かな蒲公英のほほけたる実のまひののぼりつつ

小さき鳥とびたちしあとの草原にたんぽぽの綿のしづかに舞へり

(「自然と短歌」収録「旭川の四季」より)

瀏は、旭川銘菓「き花」の元となった「霧華(きばな)」という言葉を作った人としても知られています。

冬の項では、その言葉について、こう書いています。

霧華とは、一般には霧氷又は樹氷などかかれて居る「きばな」に私が宛てた文字である。霧氷、樹氷では、硬すぎ、大きすぎてここのきばなを表現するのは不適当だし、又「木花」では誤解を生じるから、この文字にしたのである。霧華は、霧の水滴が木や草に付着して凍り、或は水蒸気が氷点下になつた物体に付着して凍つて出来るもので、多く「きばな」と呼んでいるが、長崎地方では「花ぼろ」と言ふ。(中略)。

東明(しののめ)のあかるむ霧にほのかなる光あつめてさ霧花かも

霧華さく秀群はにほへししののめのあかりはまだし森に徹らず

霧華の咲く時は、多く霧がたちこめるのである。ここの霧華は或は内地の霧華より細かいと思ふ。(「自然と短歌」収録「旭川の四季」より)

これによると「きばな」という言い方は元々あって、それに漢字を当てたと説明されています。

確かに「木花」では冬のイメージは湧きませんね。

この言葉、瀏のお気に入りだったようで、歌集のタイトルにもしています。

画像14 齋藤瀏

◆2度目の滞在(史の場合)

続いては史による2度目の旭川の暮らしについての文章を紹介しましょう。

この時、彼女は15歳から18歳の娘時代です。

北海道の暮らしについてもやはり大人びた思いを書いています。

寒くなり出すと、あつと云ふ間に雪が来た。指をかぢかませて漬菜を洗日、たくあんを作り、ストーヴを据付け、薪を軒に高く積み上げる日の間にも、一日一日と目の先が重くなるやうに、陽の光が鈍って、女達は、いくら動いても動き足りないのであつた。

十二月に入ると、いよいよ北海道らしい激しい吹雪がつづいた。日がな一日絶え間なく降る雪の窓をうつ音は、眠りの際までも耳につき、時に浅い夢の中にまでひびいた。(中略)。

土地に生れ育つた人々が、落ち着きはらつて冬に籠り、当り前の事として毎日の雪を眺め、平気に凌いで行くのが羨ましかつた。

何としても、色彩を求める気持が強く、ポストの赤さに、どきりとなつたり、自分で張つた薄青い封筒の角の参銭切手の(その頃の)とき色が、やたらに目に染みたりするのも、不思議であつた。曇れば鈍く、照ればきらめかしいにしても、いづれも白いばかりの道路のだだ廣い真中に、瞳を休ませるやうな青緑色を、ぽたりと塗りたい思ひがした。若い私は、これではまるで幽囚だと嘆き、灰色の空の方にげんこつなど突き出す真似をして、青空をさへぎるものを憎らしがつた。(中略)

折から、大正天皇御不例の報が、しきりにきこえて、伝導の仕どころの無い毎日の屈んだ心の中に、かなしく積つてゆくのであつた。

神去りました知らせを受けた夜は、殊に寒く、絶えず父の勤め先から、かかる電話を待つて、誰も寝るどころではなく、膝をかたく黙りあつて座つて居た。馬橇の鈴の音ひとつ聞えない、くらい夜であつた。(「春寒記」収録「師走の思出」より)

画像15 かつての冬の旭川(絵葉書)

これは、今で言う「転勤族」ならではの感慨ですね。

地元の人間にはない想いです。

でも史の面白さは、そうした想像したこともない環境に置かれたことを楽しんでいるふしがあることです(もちろん文章にあるように、不満をこぼすこともあったでしょうが)。

特に東京ではまず会うことのない北海道の〝珍妙〟な隣人たちに、史は興味津々だったようです。

北海道は、広大な新しい地域であり、人々は各々のまわりに、自分の呼吸する空間をより多く持っていたようであった。人間が結束しなければ立ち向えない大きい自然もあって、開拓者の生き生きとした粗放さも残っていた。わが家には、色々な種類の人間が集って来て、例えば、新潟の刀鍛冶の出身だというおじさんは、

「女郎屋に行ってニシ、朝になってふところ見たら、二銭しか銭が無くてニシ-」などと、母やわたくしにもはなしたし、

「北海道には砂金があるというので来ましたです。味噌と米だけかついで川に添って登って、足むくませて歩きましたです。砂金はありませんでしたです-」と語る人もあり、丁寧な物言いをしようとして

「こくわを取りに山へ行って、ひょいと顔を上げると、木の向こうに大きな熊が居られましてなあ-」という人も居たが、みんなどこか、心身に風通しのいいようなところもあったものだ(「遠景近景」収録「ことば」より)

「まわりに、自分の呼吸する空間をより多く持っていた」や、「心身に風通しのいいようなところ」など、史の言葉に対するセンスを感じます。

こちらは1回目の旭川滞在中の思い出ですが、やはり家に来るユニークな人たちのことを書いた文章です。

大正四五年頃の北海道には、面白い人達が居た。明治の御維新について、武家を思ひ切り、今の満洲国に渡るよりも、もつと心細い思ひや、決心をして、一切を売り払つた家財の中から、これ丈けは、と大切に取って置いた祖先伝来の刀と、定紋入りの種ヶ島などを抱いて、蝦夷ヶ島に渡つた人々の名残りがのこつて居たのであつた。

この人々は、お互いを助け合ふ義理人情も厚く、人なつかしがる気持も深かつた。人間同志が、互いに頼り合ひ必死に寄り合つて、激しい自然と戦はなければならなかつたのであつた。

開拓時代の苦しかつた話も聞いた。燈し油を買ふことが出来ないために、日が暮れると同時に寝た話、熊が出て窓ガラスからぬうと覗いた話。馬をさらつた熊が、半殺しにした馬の前足を背にかつぎ、意識のうすれた馬が夢中で後足を突っ張るのを巧に使用して、連れて行つた話もあつた。

私の家といふのが、又どうしたわけか奇妙に毛色の変つた人々の寄る家で、アイヌ細工の木工品を売るお爺さん、そのつれあひのお婆さん、お爺さんは至極の好好爺であつたが、お婆さんといふのは、いはゆる開拓時代に乗り込んで来たくろうとの末とも見えて、いつも煙管を一種独特な構へ方にして、歯の無い口に吸ひ付けながら、

「爺さんはそんな事いふんでしょ。あたしや、それでさ、ねえ」

と目尻に力の籠つた流し目を、ひつきりなしにし、時にその白髪のおくれ毛を掻き上げる手付きは、当時子供の私の目にも、なかなかすざまじいものであつた。(「春寒記」収録「北海道の人々」より)

この文章では、この後、老夫婦と一家が繰り広げるエピソードが紹介されるのですが、長くなりますので興味のある方は原本を当たってみて下さい。

史が優れた「物語り」であることが分かる文章でもあります。

画像16・齋藤史著「遠景近景」

画像17・齋藤史著「春寒記」

◆最後に〜史の旭川への思い

最後は、晩年の史が残した、旭川への思いをご紹介しましょう。

初めの方に紹介したインタビュー記事の中の一節です。

とりわけ、小学校一年生の一学期から六年生の二学期までの私の幼年時代、そして女学校を卒業したころの青年期を過ごした北海道はなんといってもなつかしいです。私の歌の発光源は案外北海道かもしれませんね。古い伝統に縛られることなく自由に魂を飛翔させることができますもの。あの荒々しく広大な原野、透明で硬質な冬の大気、春と初夏が一緒に駆けこんでくる花の季節-。(北海道新聞社編「私のなかの歴史6・不死鳥のうた」より)

このインタビューの4年前、71歳の史は半世紀ぶりにかつて住んだ七師団の官舎跡などを訪れ、いくつかの歌を作っています。

その中で私が一番好きな歌をご紹介して、この項を締め括ります。

落日の石狩川は燃えながら少女のわれの中を流れき

画像18 齋藤史

新年度、このブログでは、そうした文章を通してかつての旭川を探る記事をいくつか掲載しています。

今回も同じ趣旨。

取り上げるのは、歌人・齋藤史と、その父親でやはり歌人の齋藤瀏です。

この2人については、先に、若山牧水の旭川訪問に関する文章を取り上げましたが、今回はそれ以外に旭川について触れたもの(一部談話も)をまとめてみたいと思います。

2人の文章には、ともに、短いながら2度過ごした旭川への深い愛着が感じられます。

また史については、散文についても傑出した才能を見せた人で、ワタクシが旭川の劇団「河」の星野由美子さんと行っている朗読の取り組みでも、その文章をしばしば取り上げています。

**********

画像1・齋藤瀏・齋藤史

◆歌人親子

まず2人について、簡単におさらいしておきましょう。

瀏は、明治12年に長野県で生まれた軍人です。

日露戦争従軍中に短歌を始め、その後、歌人、佐々木信綱の門下に入りました。

当時、職業軍人で短歌に親しむ人は珍しく、軍人歌人と称されました。

その一人娘である史は、明治49年に東京で生まれました。

昭和15年に歌集「魚歌」で歌壇に鮮やかにデビュー。

実績を重ね、平成14年に93歳で亡くなるまで第一線で活躍しました。

現代短歌大賞など受賞も数多く、平成5年には女性歌人として初めて日本芸術院の会員になっています。

話が横道に入りますが、2年前、雑誌「芸術新潮」が、短歌の特集を組んだことがありました。

題して「いまこそ読みたい 新三十六歌仙 やまとうた2000年 古今オールスターズ決定戦!」。

いにしえの和歌の三十六歌仙にちなみ、飛鳥、奈良の古代から現在までを通したオールスター級の歌人36人を選ぶという企画です。

この中で近・現代からは10人が選ばれたのですが、正岡子規、与謝野晶子、若山牧水、斎藤茂吉、石川啄木らビッグネームに並び、なんと史も入っていました。

史ファンのワタクシとしてはうれしい限りだったのですが、それ以上に歌壇における彼女の評価の高さを再認識したものでした。

ちなみに残りの4人は、北原白秋、釈迢空、葛原妙子、塚本邦雄の諸氏です。

なお10人のうち、私が知る限り史、晶子、牧水、茂吉、啄木、白秋の6人については旭川に足跡を残しています(史以外は、講演等でやってきた人たちです)。

◆1度目の滞在(史の場合)

話を戻しましょう。

齋藤親子は、瀏の転勤に伴い2度旭川で暮らしています。

1度目は、瀏が第七師団第27連隊の大隊長をしていた大正4年から9年まで、2度目は、同じく師団参謀長を勤めた大正13年から昭和2年までです。

このうち初めて旭川の地に足を踏み入れた日のことを、史はインタビューに答え、このように回想しています。

大正三年(一九一四年)の夏、東京から初めて地方に出たのです。私にとって初めての長い汽車の旅、駅前から真っすぐ延びた広い道は、なんだかあっけらかんとしていました。人間のにおいがしないんですよ。かすかに漂っていたのは雑草のにおい、寂しい土地だなあと思いましたよ。

旭川は現在のような近代都市ではありませんでした。西部劇の開拓地に似て、軒の低い家が広い道路の両側にしがみつくように並んでいました。そうそう、鉄道馬車というのがありましたね。レールが敷いてあって、その上を馬車が走る。いつころできたのでしょうか。私、小学校の一年から六年生の半ばまでおりましたので、乗った記憶がありますよ。

旭川に着いたその日は人力車に乗りましてね。先頭が父、次に祖母、私、母、最後に馬丁さんの内儀。風の吹き抜ける長い橋にさしかかったとき、父がうしろを振り向いて「石狩川だよ」。下を向くと青芦(あし)の中に水がキラキラ光っていました。東京生まれの東京育ち、お堀の水くらいしか見ていませんから、大きいのにびっくりしました。(北海道新聞社編「私のなかの歴史6・不死鳥のうた」より)

この時、史は6歳です。

一家が降り立ったのは、大正2年7月竣工の2代目旭川駅。

まだできて1年しか経っていない真新しい駅ですので、木の香りも残っていたのではないでしょうか。

画像2・2代目旭川駅舎(大正10年頃・「旭川市街の今昔 街は生きている」より)

その駅前から「まっ直ぐに延びた広い道」は、もちろん現在の平和通、師団道路ですよね。

実は、大正始めの師団道路は、急発展を見せる大正中期とはかなり様子が違います。

画像3・大正初期の駅前師団道路(大正3年頃・絵葉書)

画像4・大正中期の駅前師団道路(大正7年頃・「旭川市街の今昔 街は生きている」より)

大正中期には、師団道路のいわばランドマークだった宮下通の2つの大旅館(三浦屋・宮越屋)や4条通7丁目の活動写真館「第一神田館」など、今から見ても立派な建物が目立ちます。

一方、大正初期の写真には、そうした高い建物はありません。

目立つのは、2条通8丁目の拓銀の旭川支店(写真右上の黒い三角の大きな屋根)くらいでしょうか。

ただ「西部劇の開拓地に似て・・・」と書かれますと、それほどには寂しい街並みとは思えないのが正直なところです。

といっても東京の中心部の一角、四谷で生まれ育った史の目には、やはり〝出来立ての街〟と映ったのかも知れません。

画像5・大正初期の駅前師団道路(大正2年頃・絵葉書)

もう一枚、齋藤一家がやってきた頃の師団道路の写真をお見せします。

これは4条以北の様子です。

史が乗ったと話している馬鉄=馬車鉄道(彼女は鉄道馬車と言っていますが)は、紹介した3枚の写真のいずれにも写っています

旭川の馬鉄は、第七師団の開設に伴い、明治39年に運行開始。

大正7年までの12年間に渡り、旭川駅前と第七師団司令部を結びました。

画像6・師団道路を行く馬鉄(明治42年頃・絵葉書)

でもこの時、一家は馬鉄ではなく、人力車に分乗して今の春光地区にあった官舎に向かったと書かれています。

今の平和通は8条までですが、師団道路(師団通)は、文字通り、今の常盤通から先の師団までの道を指していました。

そしてさしかかったという「風の吹き抜ける長い橋」は、もちろん初代旭橋ですよね。

冬ですが、同じ時代の写真がありましたので、ご紹介します。

画像7・初代旭橋 (大正5年頃・絵葉書)

この頃の石狩川はまだ本格的な護岸工事などは行われてはおらず、原始河川の面影を残していた時期です。

その荒々しい様子は、幼い史の目に深く焼き付いたことと思います。

そして一家は6年弱を過ごすことになる大隊長官舎に着くわけですが、旭川叢書第34巻の「道北を巡った歌人たち(石山宗晏・西勝洋一共著)」によりますと、今の春光6条4丁目付近だったということです。

参考に当時の地図を載せておきます。

画像8・師団付近の地図(大正10年)

官舎街は史の遊び場だった近文台(今の春光台)のすぐ下で、通った北鎮小学校の近くですね。

史は手記の中でこう書いています。

そのころの住居は、町から少しはなれた官舎街で、一個師団全部の住居ですからかなりの大集落です。父の同期生も多く、しぜん子供達も同年齢くらい。小学校は軍関係ばかりの、創立は皇后の御下賜金を元にしたという特別な学校でしたから、一クラス男女合わせて二十人前後、学校も一緒なら家でも遊び友達、一家そろってのつきあい-晩のご飯こちらで食べて帰ったら-という、家族のような。兄妹のような、そんな同級生に、栗原安秀がおりました。のちの、二・二十六事件の栗原中尉です。そして下級生にはやはり同事件の坂井直がおりました。純心な少年達でした。栗原は私共の両親を、おじさん、おばさんと呼び、わたしのことは男友達のように、史公と呼び、こちらは女の子のように、くりこ-などと呼び合って、これは大きくなっても続きます。その最後まで-(「おやじとわたし-二・二六事件余談」より)

特別な学校と史が書いているのは北鎮小学校のことです。

前述のインタビューでは、こうも述べています。

(北鎮小は)そのころでは珍しい男女共学です。門からポプラ並木が玄関まで続き、白ペンキ塗り、広い中庭は白いクローバーの花が咲いて、大変ハイカラな校舎でしたよ。(中略)北海道の学習院という言い方もされていたそうです。(北海道新聞社編「私のなかの歴史6・不死鳥のうた」より)

画像9・北鎮小学校(昭和3年・旭川写真帖)

画像10・小学校1年生の史

今は旭川市立の小学校ですが、当時の北鎮小学校は、その名の通り第七師団の将校の子供が通う学校でした。

創設は明治34年。

設立・運営したのは、陸軍将校の互助団体である偕行社です。

同学年に栗原安秀、1級下に坂井直と、ともに二・二六事件で死刑となったのちの青年将校がいたと書いていますが、事件では、父親の瀏も彼らを支援したとして禁固刑を受けました。

このことから、事件は史の生涯に渡っての大きなテーマとなりました(史・瀏と二・二六の関わりについては、このブログの記事「アンコール・わたしの好きな旭川 V O L4 2・26事件をめぐる2人の将軍の娘」をご覧ください)。

特に仲の良かった栗原とのやりとりを回想した文章にも、小学生時代の様子が書かれています。

梅雨が、やうやく終らうとして、庭の木々は深い青葉であつた。木下闇に、あぢさゐの一むらが青く照るやうに咲いて居た。

「やあ、あぢさゐが、もう咲くね」

栗原中尉は、靴下の先に突つかけた下駄を踏み開いて立ち止つた。

「ええ、もうすぐ夏よ」

と答へながら、彼のいそがしい日日を-一つの方向に一途に向けられて、草木の色などつくづくと見ることも無いだらう生活を思つた。

「北海道にも、この花があつたかなあ」

「さあ、覚えてないの。よく似た花で、もっと白い、地味な、さびたといふのが谷に咲いたけれど、知ってる?」

「知らん」

私達は、小学校時代を共に過した北海道の野や山を同時に思ひ浮べた。住んで居た官舎町の、碁盤の目のやうに正しい真四角に通つて居る道路や、すももの生垣にとり囲まれた同じ格好の古びた木造建の官舎。風に揺れて光るポプラの列。それから、だだ広い道路が流れ込むやうに終つて居る野。野の続きの丘。楢の大樹の並み立つた山道を裾の短かい紺がすりで、棒切れを振り振りかけてゆくの

は彼で、そのあとからおかつぱを揺りながら跳ねてゆくのは私だつた。白い山砂が、道の窪みに溜り、その中に水晶の破片のやうな石英が、日光を受けてチカチカするのさへ目に見えるやうだ。

「二十年ね」

「さうだ二十年」

「北海道で長く一緒で、それから三重県では私達が津で、あなたが桑名でせう。それから家の後任で借家まで同じだつたし、東京へ来ても同じ渋谷に住むなんて、へんなものね」

「悪縁かも知れん」

私達は少しばかり笑った。(「春寒記」収録「事件前」より)

画像11・栗原安秀

2・26の直前のやりとりですね。

ちょっと小説風の、史には珍しい文章です。

このころ、栗原達青年将校は、東京にあった齋藤家にしばしば集まっては、瀏に思いをぶつけていました。

このため、世直しのための昭和維新を断行するという彼らの決意は史にも伝わっていました。

「彼のいそがしい日日を-一つの方向に一途に向けられて、草木の色などつくづくと見ることも無いだらう生活を」と書いているのは、その辺の事情を示しています。

それにしても、史が描く近文の地での幼い日の回想の美しいこと。

画像12・近文台(春光台)から見た第七師団駐屯地(大正8年・シベリヤ出征凱旋記念写真帖)

旭川についての史の文章が興味深いのは、やはり約8年間、そこで生活したという裏打ちがあるからと思われます。

例えば、北海道の自然について、彼女はこんな思いを書き残しています。

心の跼(くぐ)んだ日がつづくと、私は、まるで背伸びするやうな思ひで、自分の育つた北海道の野を思ひ出す。

そこにはすべての「野」の条件をそなへた、野、があつた。どんなおしやべりを以てしても云ひ表せない広い野、があつた。其処を歩く事を、考へただけでも、燈明な、若く浄らかな風が吹き渡る思ひがする。

其処では、たとへば、あなたはあなたの事を、私は私の事を、そして野は野の事を考へて居ることが出来る。それで、万事充分たのしいのだ。(中略)

何時であつたか、親しい友達が寄り合つておしやべりをしたあげく、一人の弱々しい女友達は、海がいい。心がひらけるやうで海はいい。と言ひ出し、男の友達の一人は、山がいい。と云ひ、他の一人は黙つてにやにやして居た。私は、さうすると、私は、やつぱり野原かな。と云うと、みんなは一度に笑ひ出し、ガヤガヤと笑ひながら、何となくそれを肯定したかたちであつた。私はこの人達に私の野の好さ、を教へてやりたく思ふのであつたけれど、この街の住人達を、あの北海道のまんなかに不意に連れ出したら、きつと取り付き端もないやうな、突っ放された気持になつてしまうだらうと思へるのであつた。かつて、東京育ちの、七歳の女の子であつた私が、さうであつたやうに。

あの野は、向ふから人間に頭など下げて来ることはないのだから。

けれど又、こちらから飛び込んだ人間を、抱き取らないと云う事も、決してしないのだ。そして多くの旅人達は、みどり色をした時のあの野をしか、見ては来ないのだ。冬に向いて、木も草も動物も、いのちをつなぐためのあらゆる準備をしなければならない野のせつなさも、一日一日と季節に追われて様子を変へてゆくあわただしい刹那的なうつくしさも、それから、やがて一面の白い雪で身をよろつてしまふきびしさも。(中略)

むなしいまでに広く豊穣な野の、やさしさときびしさは、時によつて私を呼びたててならないのである。(「春寒記」収録「野」より)

◆1度目の滞在(瀏の場合)

こうした史の自然観は、山歩きが趣味だった父親の影響もあって形造られたのかも知れません。

その瀏にとっても旭川の自然は特別だったようです。

昭和22年の著書「自然と短歌」の中で、瀏は過去に暮らした多くの土地の自然について書いていますが、旭川については、近郊の大雪山・層雲峡も含め、30ページ余りを割いて詳細に綴っています。

旭川市は、北海道の中部、上川盆地の西部で、牛朱別、忠別、美瑛の諸川が石狩川本流に合する所にある。そして忠別、牛朱別両河の間には常盤公園があり、市の南郊に神楽岡があり、又もと第七師団兵営のあつた石狩川右岸、その兵営地区の西に近文台がある。これは遥に大雪山、夕張岳を眺望し得る。旭川平地の中で、恰も島の如き丘である。旭川平地は今殆んど水田となつて、上川米数十万石を産出する。私の住んだ家は近文台下にあつた官舎である。(「自然と短歌」収録「旭川の四季」より)

画像13 齋藤瀏著「自然と短歌」

忠別、牛朱別両河の間に常盤公園というのは記憶違いでしょうね。

近文台(春光台)が島のようだというのは、特に鳥瞰図などを見ると感じることですよね。

この近文台、以前のブログの記事にも書きましたが、来旭した若山牧水を誘って瀏一家が散策した場所でもあります。

「旭川の四季」の中にはその時の瀏の歌が載せられています。

楢大木の森の深所に静もり居り どんぐりの落つる音の徹るも

掌にどんぐりの実をころがしつつ談る牧水の言の親しさ

酒もちて来るべかりけり落葉しき膝かいだける牧水はさびし

この文章で、瀏は、四季折々の旭川の様子と、自作の歌を紹介しています。

中でも春の記述は実感のあふれたものとなっています。

このあたりで春咲く草は福寿草で、これは雪の消えた所に逸早く咲く、次がたんぽぽであり、木では辛夷(こぶし)である。

雨にぬれしづめる谷の奥にして辛夷の花の咲きさかりたり

なんだ蒲公英(たんぽぽ)かと軽蔑されぬ。ここの蒲公英は群落して一面真黄に咲く。何しろ、冬が長いのでこの花もうれしいのだ。

のどかにも晴れし空かな蒲公英のほほけたる実のまひののぼりつつ

小さき鳥とびたちしあとの草原にたんぽぽの綿のしづかに舞へり

(「自然と短歌」収録「旭川の四季」より)

瀏は、旭川銘菓「き花」の元となった「霧華(きばな)」という言葉を作った人としても知られています。

冬の項では、その言葉について、こう書いています。

霧華とは、一般には霧氷又は樹氷などかかれて居る「きばな」に私が宛てた文字である。霧氷、樹氷では、硬すぎ、大きすぎてここのきばなを表現するのは不適当だし、又「木花」では誤解を生じるから、この文字にしたのである。霧華は、霧の水滴が木や草に付着して凍り、或は水蒸気が氷点下になつた物体に付着して凍つて出来るもので、多く「きばな」と呼んでいるが、長崎地方では「花ぼろ」と言ふ。(中略)。

東明(しののめ)のあかるむ霧にほのかなる光あつめてさ霧花かも

霧華さく秀群はにほへししののめのあかりはまだし森に徹らず

霧華の咲く時は、多く霧がたちこめるのである。ここの霧華は或は内地の霧華より細かいと思ふ。(「自然と短歌」収録「旭川の四季」より)

これによると「きばな」という言い方は元々あって、それに漢字を当てたと説明されています。

確かに「木花」では冬のイメージは湧きませんね。

この言葉、瀏のお気に入りだったようで、歌集のタイトルにもしています。

画像14 齋藤瀏

◆2度目の滞在(史の場合)

続いては史による2度目の旭川の暮らしについての文章を紹介しましょう。

この時、彼女は15歳から18歳の娘時代です。

北海道の暮らしについてもやはり大人びた思いを書いています。

寒くなり出すと、あつと云ふ間に雪が来た。指をかぢかませて漬菜を洗日、たくあんを作り、ストーヴを据付け、薪を軒に高く積み上げる日の間にも、一日一日と目の先が重くなるやうに、陽の光が鈍って、女達は、いくら動いても動き足りないのであつた。

十二月に入ると、いよいよ北海道らしい激しい吹雪がつづいた。日がな一日絶え間なく降る雪の窓をうつ音は、眠りの際までも耳につき、時に浅い夢の中にまでひびいた。(中略)。

土地に生れ育つた人々が、落ち着きはらつて冬に籠り、当り前の事として毎日の雪を眺め、平気に凌いで行くのが羨ましかつた。

何としても、色彩を求める気持が強く、ポストの赤さに、どきりとなつたり、自分で張つた薄青い封筒の角の参銭切手の(その頃の)とき色が、やたらに目に染みたりするのも、不思議であつた。曇れば鈍く、照ればきらめかしいにしても、いづれも白いばかりの道路のだだ廣い真中に、瞳を休ませるやうな青緑色を、ぽたりと塗りたい思ひがした。若い私は、これではまるで幽囚だと嘆き、灰色の空の方にげんこつなど突き出す真似をして、青空をさへぎるものを憎らしがつた。(中略)

折から、大正天皇御不例の報が、しきりにきこえて、伝導の仕どころの無い毎日の屈んだ心の中に、かなしく積つてゆくのであつた。

神去りました知らせを受けた夜は、殊に寒く、絶えず父の勤め先から、かかる電話を待つて、誰も寝るどころではなく、膝をかたく黙りあつて座つて居た。馬橇の鈴の音ひとつ聞えない、くらい夜であつた。(「春寒記」収録「師走の思出」より)

画像15 かつての冬の旭川(絵葉書)

これは、今で言う「転勤族」ならではの感慨ですね。

地元の人間にはない想いです。

でも史の面白さは、そうした想像したこともない環境に置かれたことを楽しんでいるふしがあることです(もちろん文章にあるように、不満をこぼすこともあったでしょうが)。

特に東京ではまず会うことのない北海道の〝珍妙〟な隣人たちに、史は興味津々だったようです。

北海道は、広大な新しい地域であり、人々は各々のまわりに、自分の呼吸する空間をより多く持っていたようであった。人間が結束しなければ立ち向えない大きい自然もあって、開拓者の生き生きとした粗放さも残っていた。わが家には、色々な種類の人間が集って来て、例えば、新潟の刀鍛冶の出身だというおじさんは、

「女郎屋に行ってニシ、朝になってふところ見たら、二銭しか銭が無くてニシ-」などと、母やわたくしにもはなしたし、

「北海道には砂金があるというので来ましたです。味噌と米だけかついで川に添って登って、足むくませて歩きましたです。砂金はありませんでしたです-」と語る人もあり、丁寧な物言いをしようとして

「こくわを取りに山へ行って、ひょいと顔を上げると、木の向こうに大きな熊が居られましてなあ-」という人も居たが、みんなどこか、心身に風通しのいいようなところもあったものだ(「遠景近景」収録「ことば」より)

「まわりに、自分の呼吸する空間をより多く持っていた」や、「心身に風通しのいいようなところ」など、史の言葉に対するセンスを感じます。

こちらは1回目の旭川滞在中の思い出ですが、やはり家に来るユニークな人たちのことを書いた文章です。

大正四五年頃の北海道には、面白い人達が居た。明治の御維新について、武家を思ひ切り、今の満洲国に渡るよりも、もつと心細い思ひや、決心をして、一切を売り払つた家財の中から、これ丈けは、と大切に取って置いた祖先伝来の刀と、定紋入りの種ヶ島などを抱いて、蝦夷ヶ島に渡つた人々の名残りがのこつて居たのであつた。

この人々は、お互いを助け合ふ義理人情も厚く、人なつかしがる気持も深かつた。人間同志が、互いに頼り合ひ必死に寄り合つて、激しい自然と戦はなければならなかつたのであつた。

開拓時代の苦しかつた話も聞いた。燈し油を買ふことが出来ないために、日が暮れると同時に寝た話、熊が出て窓ガラスからぬうと覗いた話。馬をさらつた熊が、半殺しにした馬の前足を背にかつぎ、意識のうすれた馬が夢中で後足を突っ張るのを巧に使用して、連れて行つた話もあつた。

私の家といふのが、又どうしたわけか奇妙に毛色の変つた人々の寄る家で、アイヌ細工の木工品を売るお爺さん、そのつれあひのお婆さん、お爺さんは至極の好好爺であつたが、お婆さんといふのは、いはゆる開拓時代に乗り込んで来たくろうとの末とも見えて、いつも煙管を一種独特な構へ方にして、歯の無い口に吸ひ付けながら、

「爺さんはそんな事いふんでしょ。あたしや、それでさ、ねえ」

と目尻に力の籠つた流し目を、ひつきりなしにし、時にその白髪のおくれ毛を掻き上げる手付きは、当時子供の私の目にも、なかなかすざまじいものであつた。(「春寒記」収録「北海道の人々」より)

この文章では、この後、老夫婦と一家が繰り広げるエピソードが紹介されるのですが、長くなりますので興味のある方は原本を当たってみて下さい。

史が優れた「物語り」であることが分かる文章でもあります。

画像16・齋藤史著「遠景近景」

画像17・齋藤史著「春寒記」

◆最後に〜史の旭川への思い

最後は、晩年の史が残した、旭川への思いをご紹介しましょう。

初めの方に紹介したインタビュー記事の中の一節です。

とりわけ、小学校一年生の一学期から六年生の二学期までの私の幼年時代、そして女学校を卒業したころの青年期を過ごした北海道はなんといってもなつかしいです。私の歌の発光源は案外北海道かもしれませんね。古い伝統に縛られることなく自由に魂を飛翔させることができますもの。あの荒々しく広大な原野、透明で硬質な冬の大気、春と初夏が一緒に駆けこんでくる花の季節-。(北海道新聞社編「私のなかの歴史6・不死鳥のうた」より)

このインタビューの4年前、71歳の史は半世紀ぶりにかつて住んだ七師団の官舎跡などを訪れ、いくつかの歌を作っています。

その中で私が一番好きな歌をご紹介して、この項を締め括ります。

落日の石狩川は燃えながら少女のわれの中を流れき

画像18 齋藤史