「朝の食卓」は、北海道のブロック紙、北海道新聞の朝刊で長年愛されているコラム欄です。

執筆者は北海道各地のさまざまな立場の約40名。

ワタクシもその一人です。

執筆者となって3年目の2024年は、6本のコラムが掲載されました。

振り返ると、そのうち半分はウクライナやパレスチナのガザ地区で続く戦争について触れています。

2025年こそは戦火がおさまることを願い、去年に続きこのブログに2024年版のコラムをまとめて掲載いたします。

なお「朝の食卓」は文章だけのコラムですが、ここでは関連の画像を加えています。

**********

(その1 2024年2月2日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「スタンディングデモ」

イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃の激化を受け、昨年11月と12月、旭川市中心部で行われたスタンディングデモに参加しました。

会場のJR旭川駅前広場に集まったのは、肩書のない30〜40人の市民です。

手作りのプラカードを掲げる人、控えめに太鼓やハーモニカを奏でる人、合わせてリズムを取る人、

「ガザでは子どもを含む多くの民間人が亡くなっています。一刻も早い停戦が必要です」と静かに語りかける人。

おのおのがそれぞれの方法で思いを表しました。

「大都会と違い、地方都市で暮らす立場ならこうした目立つ行動は控えた方が賢いのかもしれない。

ただ、人が無差別に殺されていくのは嫌だと小さな声でも言いたかった」。

スタンディングデモの呼びかけ人の言葉です。

その「勇気」により、私もモヤモヤと抱えていた思いを「声」にすることができました。

苦境に陥っている人に思いをはせ、その気持ちを何らかの方法で表す。

一つ一つは小さくとも、その行動の集積が事態を好転させる、世界が少しでも良い方に変わるきっかけとなる。

この世の地獄のような事態はいまだ鎮まっていません。

だからこそ、そう信じ続けることが求められていると思います。

「What is hurting is the same citizen as us(傷ついているのは、私たちと同じ市民だ)」。

私が掲げたプラカードの言葉です。

旭川でのスタンディングデモ(筆者撮影)

**********

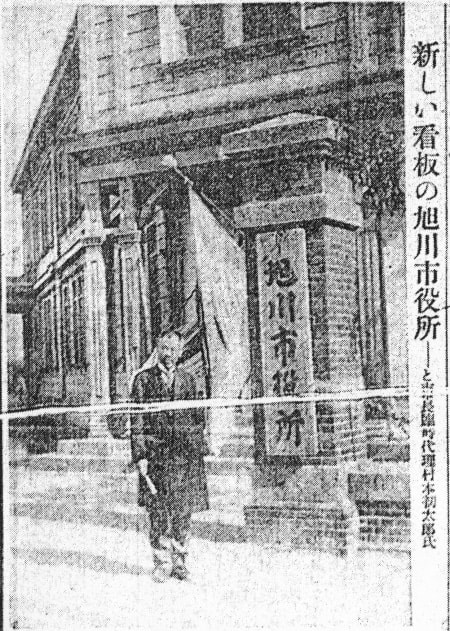

(その2 2024年3月29日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「開拓者の魂」

道産子の私は開拓移民の末裔です。

かつて曽祖父母や祖父母が本州から先住民族アイヌが住む北海道に渡りました。

母方の祖父は最後の屯田兵の一人として、岡山県から北海道北部の今の剣淵町(けんぶちちょう)に移りました。

父方の祖母は北海道生まれですが、彼女の両親(私の曽祖父母ですね)は島根県からニセコに近い今の倶知安町(くっちゃんちょう)に移住した集団農場の一員でした。

和歌山県で林業をしていた父方の曽祖父は幼い祖父らを連れ、明治末の北海道に新天地を求めました。

足跡を調べて意外だったのは、ほとんどの家族が移住後もさまざまな土地を渡り歩いていたことです。

このうち、父方の祖母の一家は少なくとも5回、父方の祖父の家族はさらに樺太(現ロシア極東サハリン)に渡るなど、やはり5回拠点を変えています。

このように移住後も移転を繰り返した開拓民は、入植した最初の土地に定住した人たちよりもかなり多かったことが分かりました。

もちろん開拓に失敗してやむなく移動したというケースは少なくありません。

しかし、より良い条件を求めて積極的に移り歩く、というのが当時の北海道移民の基本姿勢だったようです。

ここからは、開拓の厳しい現実の一方、自らの力で道を切り開こうとするポジテイプな姿が浮かびます。

開拓民譲りの我慢強さと切り替えの早さを併せ持つとされる道産子気質。

さらに開拓1世が示したチャレンジする姿勢も忘れたくないものです。

はしけで小樽港岸壁に着いた本州からの移住者(明治30年代・北海道大学付属図書館蔵)

**********

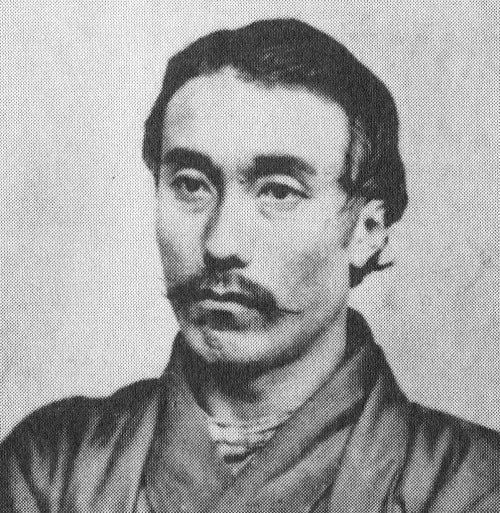

(その3 2024年6月5日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「チャランケが足りない!」

「違った考えや信条を持つ人たちが集まり、多数決ではなくひたすら話し合い、落としどころを見つけて物事を解決していくのが真の民主主義である」。

2011年に米ニューヨークの金融街で起きた反格差の社会運動「オキュパイ・ウォールストリート(ウォール街を占拠せよ)」などの活動をけん引した人類学者のデビッド・グレーバーはこう述べています。

これを聞いて思い浮かべたのが、北海道の先住民族アイヌの人たちが培ったもめ事の解決法、チャランケです。

チャランケでは、対立する双方が知恵と言葉を尽くし、納得するまで何日も徹底的に議論します。

チャランケの最中、怒って拳を振り上げでもしたら、それは即負けなのだそうです。

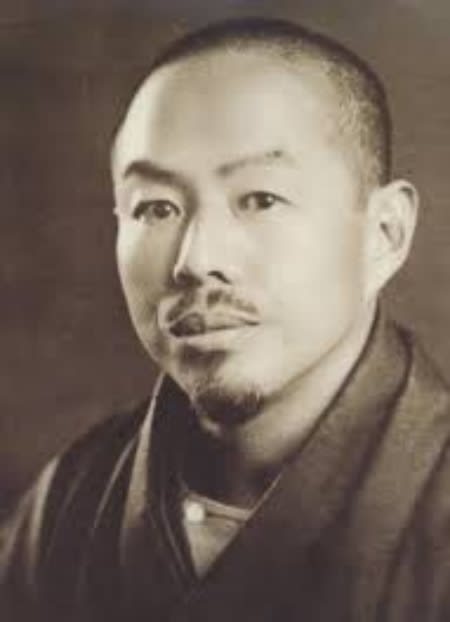

かつて湾岸戦争が始まった時、アイヌ文化の保存、継承に努めた萱野茂(かやの・しげる)さんが「チャランケが足りないなあ」とつぶやいたと、先ごろ読んだ本に書いてありました。

グレーバーが述べた本来の民主主義の考え方は、もともと北米の先住民族の社会にあって、後にそれが西欧の思想家の間に伝わり広がったという説があります。

ウクライナやパレスチナ自治区ガザでは戦闘が続き、市民の苦難が終息する見込みはありません。

今こそ世界はおごりを捨て、かつての「国なき社会」のありように学ばなければならない、そう強く思います。

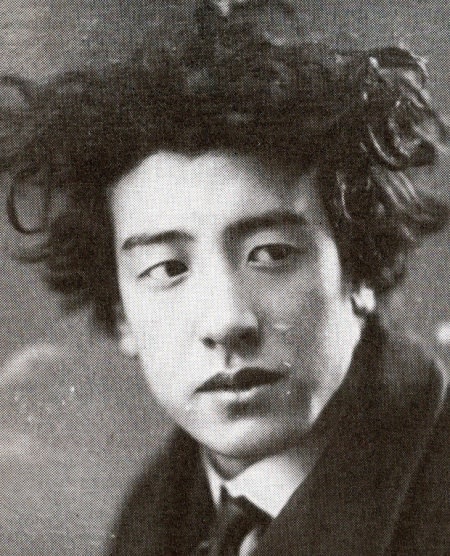

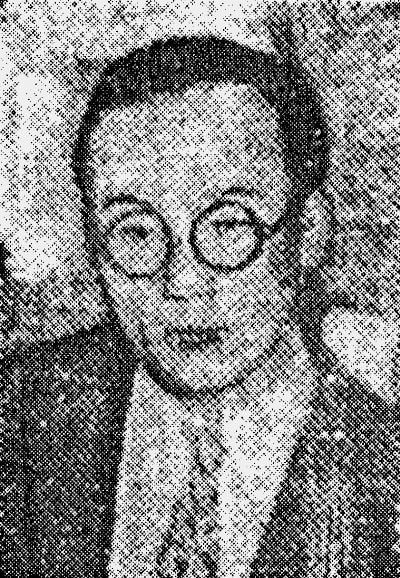

デヴィッド・グレーバー(1961−2020・phote by Guido van Nispen )

萱野茂(1926−2006・「萱野茂―アイヌの里 二風谷に生きて」より)

**********

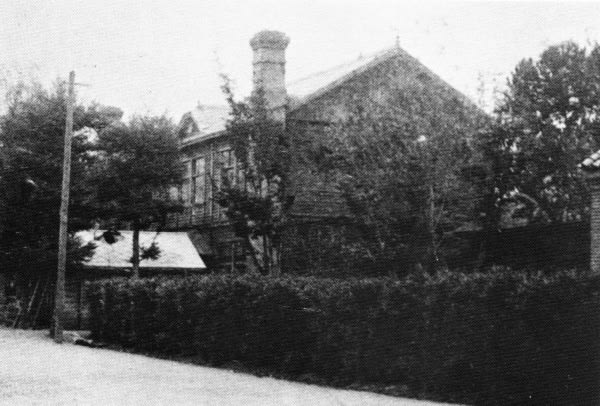

(その4 2024年8月20日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「奇跡のコミュニティー」

かつて薬屋だった木造の建物の奥、狭いトイレに貼られている古い新聞の切り抜きには、 「用もないのに行く、顔を出しておきたくなる場所がコミュニティーだと僕は思うんです」という文字。

ジャーナリストの津田大介さんの言葉です。

まちなかぶんか小屋は、旭川市の平和通買物公園の一角にある小さなイベントスペースです。

私にとっては、普段、歴史講座を開いているホームグラウンドのような場所です。

このぶんか小屋、もともとは空き店舗の活用事業の一環として設けられた身近な文化芸術活動の発信拠点です。

ただ、運営主体が市民による協議会に移行して10年、ここは良い意味でのファジーさを持つようになりました。

その現れがイベントのない日にも多くの人が集まることです。

それもそれぞれ異なるバックグラウンドを持った立場も年齢も多様な人たち。

その中には人とのつながりを求めてくる高齢者や若者もいます。

切り抜きの言葉のように、こうした人たちにとってぶんか小屋はなくてはならない場所になっています。

そこでは、ささやかな交わりによって、日々小さなでも大切な物語が生まれています。

そんなかけがえのない場所=コミュニティーが、自分のふるさとにあることが私の誇りになっています。

まちなかぶんか小屋(筆者撮影)

**********

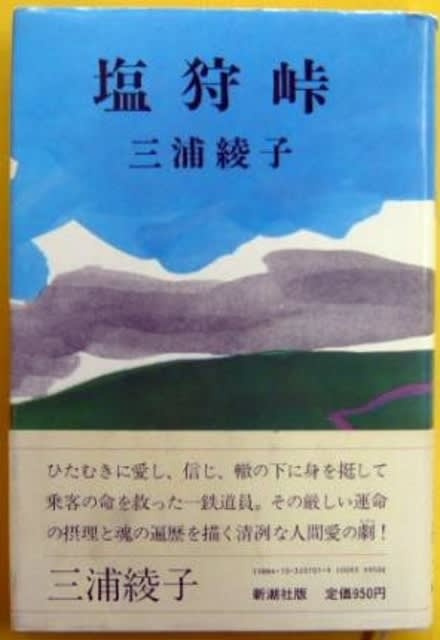

(その5 2024年10月12日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「長長忌(じゃんじゃんき)」

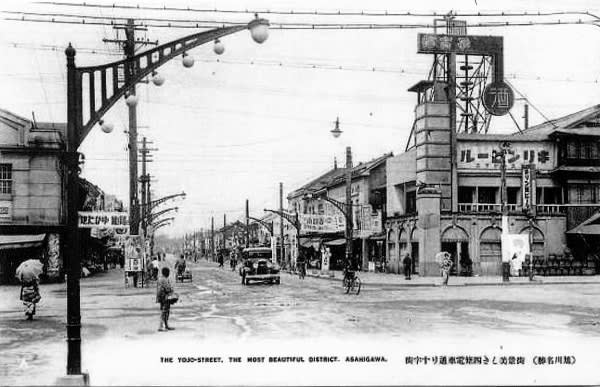

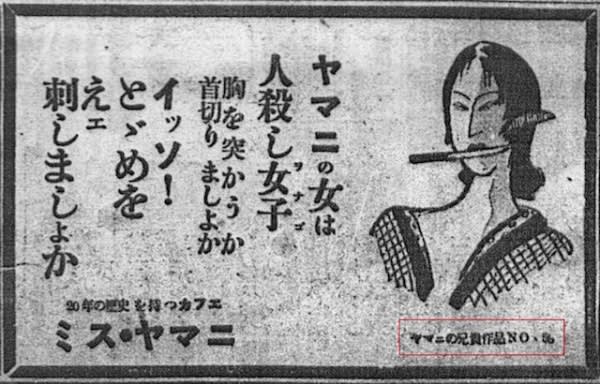

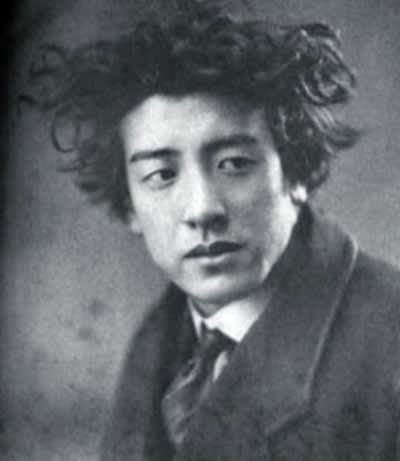

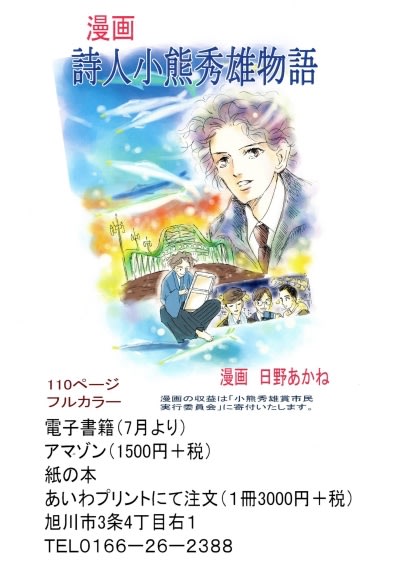

詩人の小熊(おぐま)秀雄は、大正末から昭和初期にかけて旭川市で新聞記者をするかたわら、詩、短歌、童話、絵画、演劇など幅広い分野で地元の文化活動をリードしました。

その後、東京に拠点を移し、人間に対する鋭い洞察力を発揮した2冊の詩集を出したのち、1940年(昭和15年)、肺結核のため39歳の若さで亡くなります。

小熊がのこした作品の魅力を後世に伝えその生涯をしのぼうと、80年代からほぼ毎年行われているのが「長長忌(じゃんじゃんき)」です。

名称は、日本統治下の朝鮮半島を舞台にした小熊の長編詩「長長秋夜(じゃんじゃんちゅうや)」にちなんでいます。

41回目を迎える今年の集いは、今月26日、小熊生誕の地である小樽市で初めて行われます。

会場は「裏小樽モンパルナス」。

小熊が名付け、かつてアトリエ村などに多くの芸術家が集った東京都豊島区の文化圏「池袋モンパルナス」にちなんでネーミングされた新しい文化施設です。

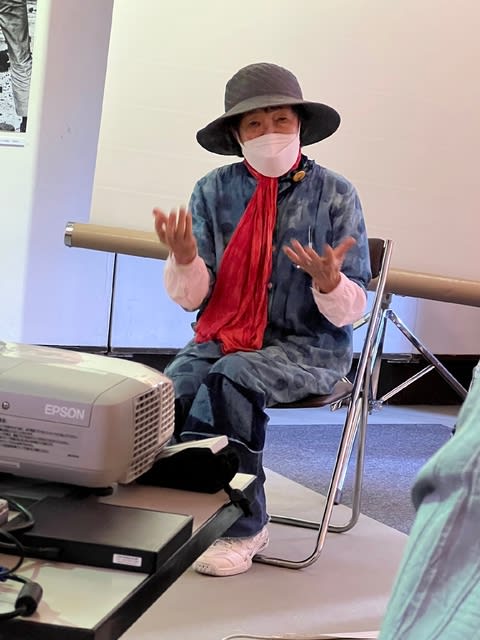

集いには私も参加し、90歳を超えてなお小熊の詩の朗読に取り組んだ旭川市の俳優で劇団主宰者、故星野由美子さんの姿を収めた動画を紹介することにしています。

会場には道内外から小熊とその作品を愛する多くの人が集う予定です。

そうした人たちとどのような交流ができるか、いまから楽しみにしています。

小熊秀雄(1901−1940・「新版小熊秀雄全集」より)

第41回長長忌での筆者

**********

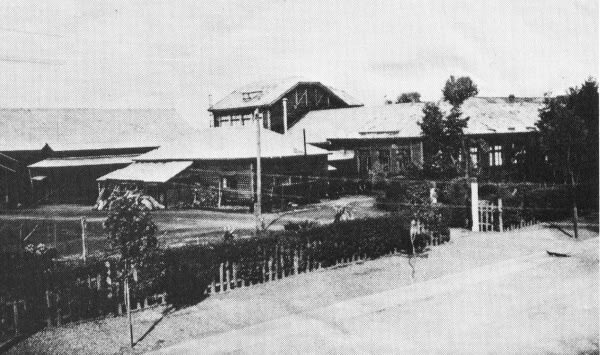

(その6 2024年12月7日付北海道新聞「朝の食卓」掲載)

「日露戦争と祖父」

北海道北部の剣淵町(けんぶちちょう)は、隣の士別市と並び最後に屯田兵が入植した場所です。

私の母方の祖父は岡山県出身で、剣淵兵村(へいそん)に入った最後の屯田兵の一人です。

それが縁で、先日同町で講演する機会に恵まれました。

屯田兵の末裔(まつえい)という同じルーツを持つ剣淵屯田倶楽部の皆さんが招いてくれたのです。

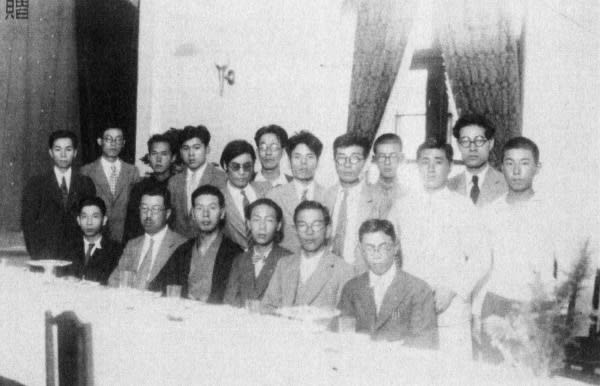

当日は多くの屯田兵も従軍した日露戦争について語りました。

旭川市に本拠地のあった旧陸軍第七(しち)師団や一兵士だった祖父との関わりが中心です。

第七師団は120年前の1904年(明治37年)12月5日、日露戦争で最大の激戦戦地として知られる二〇三(にひゃくさん)高地の奪取に成功するなど大きな功績を上げました。

一方で死傷者は1万人を超え、多くの血が戦地に流れました。

祖父も二〇三高地に続いて、旧満州(現中国東北部)での最後の陸戦、奉天会戦で最前線に立ち、重傷を負っています。

肩などに3発の敵弾を受けたのです。

講演では、日露戦争の実態を調べたことで、改めて戦争の無茲態さ、不条理さを感じたと伝えました。

ただ1世紀以上がたった今も世界は戦争を止めることができていません。

銃弾による傷が完全には癒えず、晩年まで痛みを訴えていたという祖父。

この世界の現状を見たら何と言うか。そう考えながらゆかりの地から帰路につきました。

出征する第七師団の将兵(明治37年・旭川市立中央図書館蔵)