久々の投稿です。

今回は短い雑記的な文章を2本載せます。

1本は映画の感想、もう1本は意見表明的なものです。

いつもの歴史ものではありませんので、あくまでお時間とご興味のある方のみ、続けてお読みください。

**********

「『PERFECT DAYS』と一期一会」

ヴィム・ヴェンダース監督の映画「PERFECT DAYS」を観ました。

役所広司さん演じる主人公は、東京の公衆トイレの清掃作業員です。

都会の片隅の古いアパートに住み、いわゆるルーティンのように規則正しく、つつましい行動を繰り返す日々を送っています。

ただ彼にとって、その毎日は決して同じものではないことが、映画が進むに連れて分かってきます。

「こんどはこんど、今は今」。

無口な主人公がそう言うシーンがあります。

10代で予備校に通っていた頃、授業の中で人生論を述べ出す一風変わった高齢の英語講師がいました。

ある日「不確実な世界のなかで唯一信じる事ができるものがある」と言ってその講師が教えてくれたのが「一期一会」という言葉でした。

「昨日起きたことは変えられない。明日どうなるかはわからない。ただ今この瞬間だけ自分が左右できる確かなもの。だから今を大切にしなさい」と、その時、老講師は言いました。

映画の主人公は、一日の始まりや昼の休憩時間、必ず空を見上げます。

それは祈りのようでもあり「一期一会」を生きている現れのように思えます。

映画の中でひんぱんに登場する木漏れ日のカットは、その象徴のように見えました。

一方、これも頻繁に登場するトイレの清掃作業のカットは、崇高さを感じさせるほど、やはり美しく描かれています。

そこには、コロナ禍でクローズアップされたいわゆるエッセンシャルワーカーへのリスペクトの思いが込められているようです。

同じく一言も台詞のない田中泯さん(50年近く前、彼の踊りを旭川で観ました)演じるホームレスや、主人公のボロアパートなど、通常はマイナスのイメージのあるものも美しく描かれているのが印象的でした。

映画のようなシンプルで規則正しい生活には憧れるものの、実際にはなかなか行うことはできません。

たださまざまな感謝の気持ちを持って、毎日を過ごすことだけは忘れないでいたい、改めてそう思わせてくれた映画体験でした。

「perfect days」チラシ

**********

「チャランケが足りない!」

パレスチナ、ガザ地区での死者が3万人を超えたそうです。

この世の地獄のような状態を、世界はいまだ止めることができていません。

あえて書きますが、今回のこの事態と言い、ロシアとウクライナの情勢と言い、つくづく国家などない方が良いとさえ思ってしまいます。

これら地域の大多数の人は、同じ「市民」「生活者」であるという意味において、「兄弟姉妹」のようなものです。

それが国や政府の間に対立が生まれ戦争が始まると、なぜ傷つけあい、殺しあいしなければならないのでしょうか。

歴史上、数え切れない人の命が奪われてきたのに、国家はいまだに戦争をやめようとしません。

同じく歴史を振り返れば、国や政府を持たなくても存続した社会の例は、世界中にあまたあります。

北海道の先住民、アイヌもそうです。

そうした社会では人々が「水平」につながり、生き物が本来持つ助け合う力=「相互扶助」によってコミュニティが継続的に維持されました。

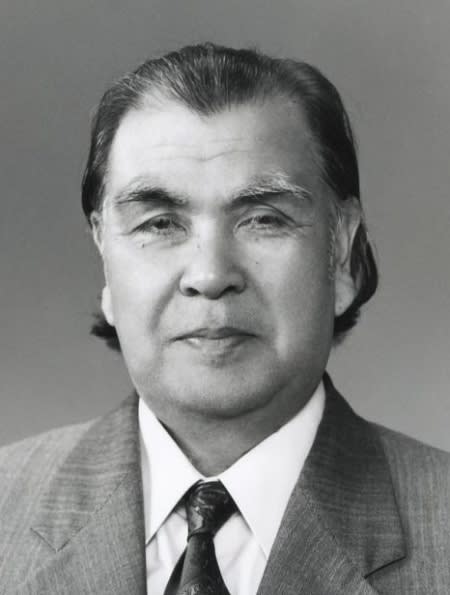

かつて湾岸戦争のニュースを聞いたアイヌ文化伝承者の萱野茂さんが「チャランケが足りないなぁ」とつぶやいたという話が、最近読んだ本に載っていました。

チャランケはアイヌのもめ事の解決法です。

知恵と言葉を尽くし、相手が納得するまで徹底的に議論します。

チャランケの最中、怒って拳を振り上げでもしたら、それは即負けなのだそうです。

民主主義の考え方は、もともと北米の先住民族の社会にあり、それが西欧の思想家の間に伝わり広がったという説があります。

いまこそ世界は、驕りを捨て、国なき社会のありように学ばなければならないと思います。

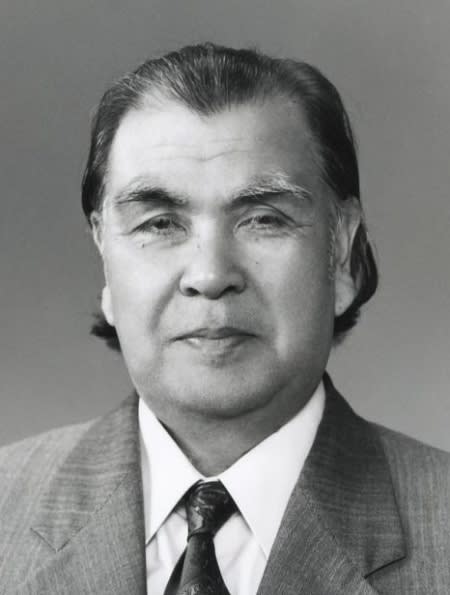

筆者も参加したガザでの停戦を求めるスタンディングデモ(2023年12月・旭川駅前)

萱野茂(1926−2006・萱野茂二風谷アイヌ資料館蔵)

今回は短い雑記的な文章を2本載せます。

1本は映画の感想、もう1本は意見表明的なものです。

いつもの歴史ものではありませんので、あくまでお時間とご興味のある方のみ、続けてお読みください。

**********

「『PERFECT DAYS』と一期一会」

ヴィム・ヴェンダース監督の映画「PERFECT DAYS」を観ました。

役所広司さん演じる主人公は、東京の公衆トイレの清掃作業員です。

都会の片隅の古いアパートに住み、いわゆるルーティンのように規則正しく、つつましい行動を繰り返す日々を送っています。

ただ彼にとって、その毎日は決して同じものではないことが、映画が進むに連れて分かってきます。

「こんどはこんど、今は今」。

無口な主人公がそう言うシーンがあります。

10代で予備校に通っていた頃、授業の中で人生論を述べ出す一風変わった高齢の英語講師がいました。

ある日「不確実な世界のなかで唯一信じる事ができるものがある」と言ってその講師が教えてくれたのが「一期一会」という言葉でした。

「昨日起きたことは変えられない。明日どうなるかはわからない。ただ今この瞬間だけ自分が左右できる確かなもの。だから今を大切にしなさい」と、その時、老講師は言いました。

映画の主人公は、一日の始まりや昼の休憩時間、必ず空を見上げます。

それは祈りのようでもあり「一期一会」を生きている現れのように思えます。

映画の中でひんぱんに登場する木漏れ日のカットは、その象徴のように見えました。

一方、これも頻繁に登場するトイレの清掃作業のカットは、崇高さを感じさせるほど、やはり美しく描かれています。

そこには、コロナ禍でクローズアップされたいわゆるエッセンシャルワーカーへのリスペクトの思いが込められているようです。

同じく一言も台詞のない田中泯さん(50年近く前、彼の踊りを旭川で観ました)演じるホームレスや、主人公のボロアパートなど、通常はマイナスのイメージのあるものも美しく描かれているのが印象的でした。

映画のようなシンプルで規則正しい生活には憧れるものの、実際にはなかなか行うことはできません。

たださまざまな感謝の気持ちを持って、毎日を過ごすことだけは忘れないでいたい、改めてそう思わせてくれた映画体験でした。

「perfect days」チラシ

**********

「チャランケが足りない!」

パレスチナ、ガザ地区での死者が3万人を超えたそうです。

この世の地獄のような状態を、世界はいまだ止めることができていません。

あえて書きますが、今回のこの事態と言い、ロシアとウクライナの情勢と言い、つくづく国家などない方が良いとさえ思ってしまいます。

これら地域の大多数の人は、同じ「市民」「生活者」であるという意味において、「兄弟姉妹」のようなものです。

それが国や政府の間に対立が生まれ戦争が始まると、なぜ傷つけあい、殺しあいしなければならないのでしょうか。

歴史上、数え切れない人の命が奪われてきたのに、国家はいまだに戦争をやめようとしません。

同じく歴史を振り返れば、国や政府を持たなくても存続した社会の例は、世界中にあまたあります。

北海道の先住民、アイヌもそうです。

そうした社会では人々が「水平」につながり、生き物が本来持つ助け合う力=「相互扶助」によってコミュニティが継続的に維持されました。

かつて湾岸戦争のニュースを聞いたアイヌ文化伝承者の萱野茂さんが「チャランケが足りないなぁ」とつぶやいたという話が、最近読んだ本に載っていました。

チャランケはアイヌのもめ事の解決法です。

知恵と言葉を尽くし、相手が納得するまで徹底的に議論します。

チャランケの最中、怒って拳を振り上げでもしたら、それは即負けなのだそうです。

民主主義の考え方は、もともと北米の先住民族の社会にあり、それが西欧の思想家の間に伝わり広がったという説があります。

いまこそ世界は、驕りを捨て、国なき社会のありように学ばなければならないと思います。

筆者も参加したガザでの停戦を求めるスタンディングデモ(2023年12月・旭川駅前)

萱野茂(1926−2006・萱野茂二風谷アイヌ資料館蔵)