久々の投稿です。

といっても記事ではありません。

今回は「小熊秀雄協会」の会報(第33号)に寄稿した『「小熊愛」から生まれる』の全文を掲載します。

「小熊秀雄協会」は、旭川ゆかりの詩人、小熊秀雄を愛する人たちで作る団体です。

小熊の毎年の命日に、長長忌という集まりを開くなど、詩人の活動を後世に伝えるさまざまな活動をしています。

ワタクシもことし会員に加えていただきました。

なお「小熊秀雄協会」は、年会費1000円で加入することができます。

小熊を愛する方、興味を持っている方、ぜひご検討ください!

**************************

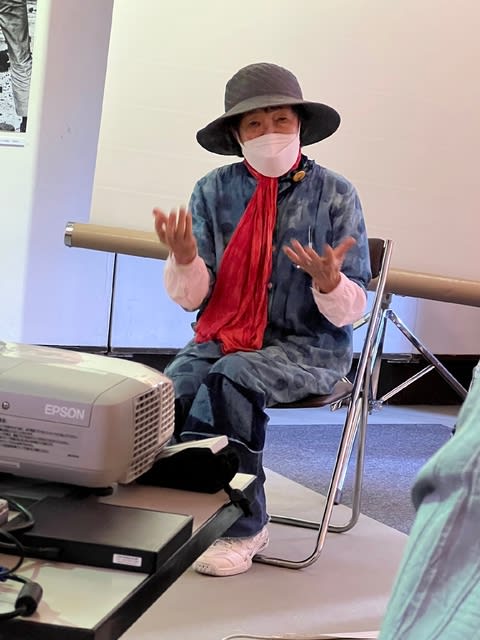

「小熊愛」から生まれる 旭川郷土史ライター&語り部・那須 敦志

放送記者としてのキャリアの晩年、NHK旭川放送局に勤めていた頃から、ふるさとである旭川の郷土史情報を発信する活動を始め、10年あまりになります。

手法は、ブログやnote、YouTubeなどネットでの発信に加え、雑誌や新聞への寄稿、執筆などさまざまです。

退職後の現在は、年6〜10回の歴史講座も開催しています。

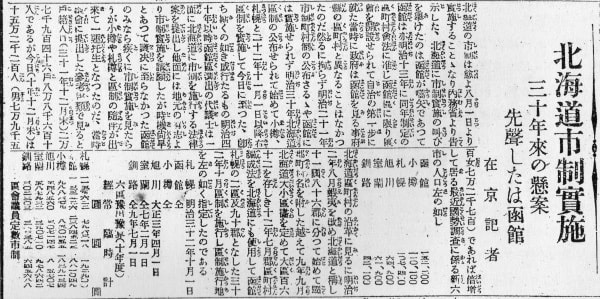

その私のホームタウン、旭川で小熊秀雄が活動したのは、大正11(1922)年から昭和3(1928)年までの約6年間です。

短い間ですが、新聞記者でもあった当時の彼は、幅広い分野で地元の文化・芸術活動を牽引しました。

その足跡は、かつて北都と呼ばれた北海道第2の都市にくっきりと刻まれています。

画像・小熊秀雄(1901−1940)

優れた表現者の作品や生き様は、後世に長く影響を与えます。

そしてそのなかから新たな作品や取り組みが生まれることが少なくありません。

旭川の場合、その典型例は、言うまでもなく、小熊と、彼をリスペクトするさまざまな個人・団体の活動です。

その先駆けは、昭和20年代に始まった佐藤喜一(さとうきいち)らによる小熊研究の取り組みとなりましょう。

彼らの地道な努力による成果は、のちの小熊全集の出版などにつながります。

画像・佐藤喜一著「小熊秀雄論考」(昭和43年)

昭和40〜50年代で特筆されるのは、旭川の劇団「河(かわ)」の活動です。

「河」は、劇作家、清水邦夫(しみずくにお)との共同作業などで、当時、中央の演劇界からも注目を集めた劇団です。

この時期、「河」は、小熊の長編叙事詩「長長秋夜(じゃんじゃんちゅうや)」や「飛ぶ橇(そり)」の群読、同じく小熊の童話「焼かれた魚」をベースに、さまざまな現代詩をコラージュした実験的な舞台「詩と劇に架橋する13章」など、意欲的な舞台創作を繰り広げます。

画像・「河」による長長秋夜の群読(昭和40年代か)

画像・「詩と劇に架橋する13章」の舞台

昭和55(1980)年には、上京前日の小熊と妻つね子の葛藤を描いたラジオドラマ「小熊秀雄の出奔(しゅっぽん)」が、「河」のメンバーの出演によりNHK旭川局で制作されています

(ドラマは、地元在住の北けんじが書き下ろし、のちにNHKの専務理事を務める当時の新人ディレクター、木田幸紀(きだゆきのり)が演出しました)。

この他、昭和43(1968)年に旭川市によって創設された詩の文学賞、小熊秀雄賞が、旭川文化団体協議会から小熊秀雄賞市民実行委員会によって引き継がれ、半世紀以上の歴史を重ねていることは広く知られているところです。

こうして続く旭川での「小熊愛」から生まれる取り組み。

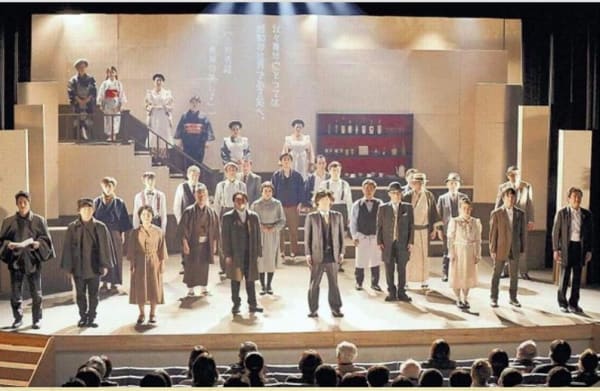

実は私も、総合プロデューサーと脚本を担当した令和3(2021)年の旭川歴史市民劇に小熊を登場させました。

その作品、「旭川青春グラフィティ ザ・ゴールデンエイジ」は、大正末〜昭和初期の旭川が舞台の群像劇です。

架空の10代の若者たちが、小熊ら当時旭川で活躍していた実在の人物と出会い、さまざまな経験をする中で自らの生きる目標を見つけます

(劇のエンディングは、小熊の詩「青年の美しさ」を登場人物全員が一節ずつ朗唱するという演出でした)。

画像・旭川歴史市民劇の舞台(2021年)

小熊は、主に劇の前半で重要な役回りを担いますが、そのなかに、当時10代で、やはり旭川にいたのちの歌人、齋藤史(さいとうふみ)と言葉を交わすシーンがあります

(実際の2人も、同じ短歌の勉強会に所属するなど面識がありました)。

このなかで、小熊に上京の意思が固い事を知った史は、「良い仲間がいて仕事もある旭川を何故離れるのか」と問いかけます。

これに対し小熊は、「弱い私は温かいところにいると自分と向き合えない。本物の詩は書けない」と答えます。

そして創作がそうした不自由なものなら自分はやりたくないという史に、「それが私の業(ごう)であり、使命なのですよ」と告げます。

この「使命」という言葉、この場面を書いているうちに自然と出てきました。

劇にはさまざまなテーマが折り込まれていますが、特に重要なのが「人にとって使命とは」という問いです。

そして先程の台詞に小熊はこのように続けます。

「あなたにはあなたの使命があるように」。

この言葉を受け止め、やがて史も短歌の道を歩むことを決意します。

こうした一連の台詞や展開、詩人としての生涯を燃焼尽くした小熊が、私に書かせてくれたものと感じています。

画像・旭川歴史市民劇の舞台(2021年)

旭川では、去年も、地元在住の漫画家、日野あかねさんによる小熊の生涯を描いた初の漫画作品「漫画 詩人小熊秀雄物語」が発表されて話題を呼びました。

ゆかりの地、旭川からは、今後も「小熊愛」から生まれるさらなる取り組みが続いていくに違いありません。

画像・旭川新聞の記者時代の小熊

(「旭川青春グラフィティ ザ・ゴールデンエイジ」の脚本は、2021年刊行の拙著「旭川歴史民劇 旭川青春グラフィティ ザ・ゴールデンエイジ ―コロナ禍中の住民劇全記録―(中西出版)」に掲載されています。また物語は「小説版 旭川青春グラフィティ ザ・ゴールデンエイジ(デザインエッグ社)」でも読むことができます)。