今回の旭川歴史市民劇では、大正末から昭和初めのゴールデンエイジの時期、旭川にあった人気カフェー、ヤマニが主な舞台として登場します。

また店の名物店主や女給たちも活躍します。

そこで今回は、明治末に登場し、大正から昭和にかけて全国に普及したカフェーと、その人気を支えた女給について取り上げます。

◆赤い灯青い灯

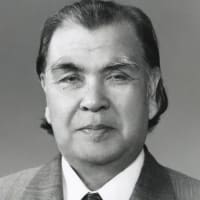

画像1 岡田嘉子

演出家、杉本良吉とのソビエト逃避行で有名な女優、岡田嘉子です。

昭和3年、彼女の一座が演じた舞台から大ヒットしたのが「道頓堀行進曲」。

「赤い灯青い灯」の歌詞で始まる当時人気のカフェーと女給をテーマにした曲です。

◆カフェーの始まりと変遷

そのカフェーの始まりですが、明治44年、東京銀座に開業したカフェー・プランタンが第一号とされています。

同じ年、やはり銀座にカフェー・ライオンとカフェー・パウリスタがお目見えします。

その後、カフェーは急速に全国に広まりますが、面白いのは先陣を切った3店、同じカフェーと言いながら、それぞれの営業にはかなり違いがあったことです。

画像2 カフェー・プランタン

まずプランタンですが、明治44年3月、画家の松山省三がパリのカフェーのような店を作りたいと開業しました。

画家の岸田劉生、作家の森鴎外、永井荷風、詩人の北原白秋ら多くの文化人が通ったサロン的な店で、開店当初は会員制。

大衆には敷居が高かったと言われています。

料理は西洋料理が主体で、当時あまり馴染みのない洋酒も数多く揃えていました。

画像3 カフェー・ライオン

次いで8月に開店したライオンは、レストラン・ホテル業の築地精養軒が作った大衆向けの店舗です。

生ビール、カクテルなど酒を飲ませることを主眼にした店ですが、料理も、定食ありライスカレーありといった感じで豊富だったそうです。

小さな宴会ができるスペースもありました。

経営者はその後サッポロビールに移り、ビアホールとして今も店は続いています。

画像4 カフェー・パウリスタ

そして12月に開店したパウリスタは、ブラジル移民の父と言われた実業家の水野龍の店です。

この店は、コーヒーの宣伝普及を目的に、ブラジル政府から豆の無償提供を受けていました。

なので、あくまでコーヒーが主体です。

またコーヒーは一杯5銭の破格の値段でした。

このため文化人から学生まで、幅広く利用されました。

なおパウリスタには、女性専用の部屋「レディースルーム」もあって、ここは青鞜社の平塚らいてふらのグループや、歌人の与謝野晶子、女優の松井須磨子らが利用したことで知られています。

◆女給事始

続いてカフェーを支えた女給です。

「給」は給仕の「給」で、ウエイトレス、つまり皿運びの意味です。

なので白いエプロンはあくまで給仕であることを示すために着ているものです。

実は草分けの時代から女給は存在していました。

ただ3つの店でやはり女給に対する考え方も違いました。

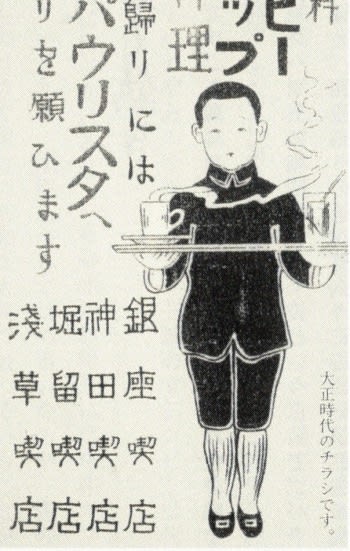

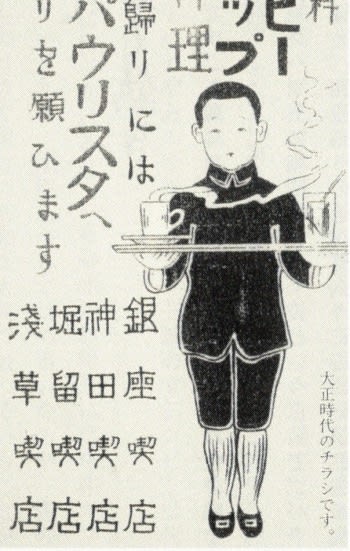

画像5 パウリスタの広告

パウリスタから始めますと、実はここは女給が一切おらず、15歳未満の男の給仕を使いました。

ちょっとジャニーズっぽい趣向ですよね。

凛々しい制服姿のイラストが残っています。

画像6 カフェー・ライオン

逆にライオンは当初から多くの女給を雇った店でした。

スタイルは和服にエプロン。

今の大正カフェーのイメージそのものですね。

店に通う文化人はそれぞれのお気に入りの女給について雑誌などに盛んに書きました。

このことで「カフェーの女給」という存在に一躍注目が集まりました。

ライオンについては、大正13年に、筋向かいにタイガーという名のやはり女給を前面に立てたカフェーが開店。

ライオン対タイガーの戦いでこれも話題になったそうです。

そしてプランタンですが、ある文献には、開業に当たり、「女ボーイ入用」という女給の募集広告を新聞に載せたが、それがどんな仕事をするのか分からず、面接に来たものの、酒や料理の給仕をしてもらうと言われて驚いて帰る良家の子女が多かったという話が載っています。

また別の文献には、プランタンには、男性の給仕の他、開店当初から若い女性の給仕もいたと書いてあります。

さらに大正末のプランタンとされる写真には、和服にエプロン姿の女給が写っています。

ただ彼女らが、給仕の業務を主にしたのか、接待もしていたのかは不明です。

いずれにしろサロン的なプランタン、大衆路線で女給を前面に立てたライオン、そして純粋カフェーのパウリスタということになるでしょうか。

それぞれを真似た店が、この後、全国に普及していくことになります。

ちなみに昭和4年に書かれたジャーナリスト、村嶋歸之(むらしま・よりゆき)の著書「カフェー考現学」には、以下のようにカフェーのタイプ分けがなされています。

① 純粋カフェー・・・コーヒー販売を主とするもの。

パウリスタが当てはまります。

② レストラン的カフェー・・・西洋料理を主とするもの。

③ バー的カフェー・・・酒の販売を主とするもの。

プランタンは2と3を合わせたような店。

ライオンは3のバー的な店でしょうか。

④ キャバレー的カフェー・・・飲食物のほかに余興(ショー的なもの)を提供する店。

⑤ ベーカリー・・・今でいうスイーツの販売を主とするもので、ケーキ店などがソフトドリンクと合わせて提供。

⑥ ソーダ・ファウンテン・・・清涼飲料の販売を主とするもので、ソフトドリンク主体の店。

◆大阪カフェーの東京進出

こうした中、ライオンの大衆路線をさらに過激に進めたのが、いわゆる「エロサービス」を売り物にした大阪のカフェーです。

分類すれば、風俗営業を前面に出したカフェーの登場と言えますでしょうか。

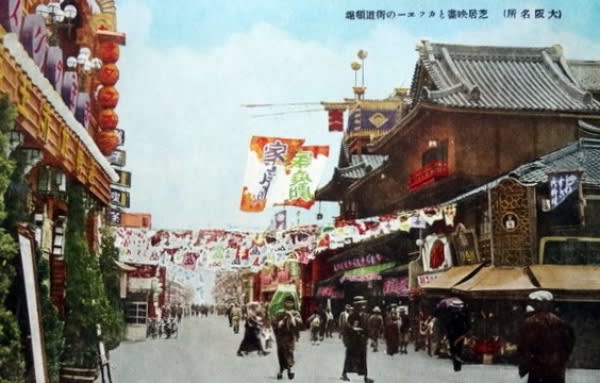

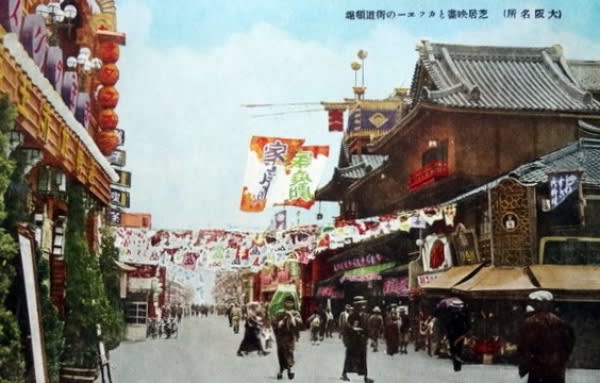

画像8 大阪のカフェー街

大阪カフェーの特徴は、当初は着せていた白いエプロンをやめてしまったことです。

なにかと言うと、東京のカフェーはまだ女給は給仕であると言う建前を残していましたが、大阪では女給は「給仕ではなく、あなたを接待する人」であると宣言をしたような意味合いです。

「カフェー考現学」にはこう書かれています。

「東京の女給が、未だ上品に白のエプロン姿凛々しく、客席を離れてつつましやかに、客の指図を待って佇んでいる時、大阪では、女給が早くもエプロンを外し、惜しげもなく愛嬌を振りまきながら、客の傍に寄り添う如く腰を下ろす」。

昭和3年以降、ユニオンや美人座などの大阪のカフェーが相次いで東京に進出します。

これ以降、露骨に性を売り物にし、店もそれを宣伝する風俗店的な性格の強いカフェーが勢力を伸ばし、全国的にもこうしたカフェーが急増しました。

◆チップ制度

こうした過激化の背景にあるのが、チップ制度であるとされています。

画像9 カフェー・タイガー

この頃の女給は、チップをもらう女給と、チップは受け取らず固定給のみの女給の2種類がいました。

固定給の女給はいわゆるウエイトレス、皿運びです。

一般的には洋装にエプロン姿。

14歳・15歳といった若い女性が主だったとされています。

これに対しチップをもらう女給は、エプロンをしていたとしてもいわゆる接待要員です。

その割合は、昭和初期で接待要員の女給が8割から9割近く、固定給の女給が1割強から2割といった感じだったと言われています。

実はこうした接待要員の女給は、店の経営者と雇用関係を結んでいませんでした。

経営者は女給に対し、客を接待し、チップを貰う場を提供しているという建前です。

チップの他は、売上に対する報奨金があるだけで、原則、給料はありませんでした。

なので、女給は客にサービスをしてたくさん酒や料理を頼んでもらい、さらにチップをはずんでもらうために客に気に入られようと頑張ります。

女給が頑張れば店も潤う、ということで、こうしたチップの制度が女給による性サービスを過剰にさせることにつながったわけです。

◆女給の実態

ではそうした女給の実態、具体的にどんな様子だったのでしょうか。

もう少し詳しく見ていきます。

画像10 大正時代のカフェー

まず数です。

昭和2年のデータによりますと、全国のカフェーの女給は合わせて約4万人です。

これを娼妓および芸妓と比べますと、全国で娼妓は37000人、芸妓は43000人。

女給は芸妓よりは少ないが娼妓よりも多いという結果です。

長い歴史を持つ芸娼妓に対し、この時点で10年の歴史しかない女給がこの数なわけですから、急増ぶりが分かります。

次に稼ぎです。

固定給の女給を除き、昭和4年当時の東京の女給の平均収入は30円から50円。

他の職業婦人から比べると高収入(小学校の教員の初任給が50円くらい)でした。

ただ衣装代からアクセサリー、化粧品に至るまですべて自前で、さらに出銭(でせん)と呼ばれた必要経費の徴収や、遅刻欠勤の際の罰金などもあり、そうそう割の良い仕事でもなかったようです(ただ稼ぐ人は若いサラリーマンの2倍、3倍の年収をあげるケースもありました)。

ちなみに昭和初期のチップの額は、1流店で1人2円(当時の1円はいまの2000円余りか)、場末の安カフェーでは1人50銭がせいぜいで、チップを置かない客もいたそうです。

またチップの1割をピンハネする店もあったと言います。

画像11 昭和初期のカフェー

続いて年齢です。

これは大正14年、中央職業紹介事務所が、東京、大阪の女給3000人について調べた統計があります。

それによりますと、東京では19歳、大阪では18歳が最も多く、次いで東京・大阪とも21歳。

そして17歳から21歳までで全体の66%を占めています。

次に出身地です。

これも大正15年の中央職業紹介事務所の統計があります。

東京の女給の出身地ですが、調べた1200人のうち、最も多いのは地元東京で745人、2番目が神奈川の79人です。3番目が新潟の63人で、次いで51人の北海道という結果となっています。

ちなみに昭和2年の統計で、東京の娼妓5734人の出身地は、東京929人、山形605人、秋田539人、茨城427人に次いで、北海道は342人と5番目に多くなっています。

この時期、北海道から多くの女性が娼妓や女給として本州に渡ったと言う話は聞いていましたが、それを裏付ける数字です。

◆カフェーと遊郭・花柳界

女給はわずか10年で娼妓の数を上回り、芸妓に並ぶほどに急増したと書きましたが、やはりカフェーや女給の急増で影響を受けたのが、遊郭であり芸者遊びの花柳界です。

画像12 東京吉原遊郭

たびたび触れている「カフェー考現学」には、カフェーの人気の高まりにつれ、遊郭や料亭などの売り上げが落ち、いわゆるディカウントをして対抗策をとったことなどが書かれています。

またカフェーの人気に押されていることについては、まず芸者遊びはあまりにも金銭的、時間的な無駄が多く、時代に合わなくなったと分析しています。

画像13 東京新宿のカフェー街(昭和初期)

また遊郭についても、いわゆる玄人相手の遊びよりも、より身近で素人っぽい女給との疑似恋愛的な遊びを好む男性が増えたとしています。

「カフェー考現学」には、「いつまでも昔のままのお客ではない。客の享楽的態度が変化したのだ。まずテンポが早まった。ブラっと入って一杯の酒に蕩然となり、チップと一緒に女と握手し、投げキッスに送られて帰ってゆくと言う要領だ。急テンポで、手軽で、安値だ。手続きの面倒な、時間のかかる、そして値段の高い封建的な世界に、どうしてスピーディな近代人がよりつこう」と書かれています。

◆旭川のカフェーと女給

続いて、旭川のカフェーと女給について触れておきましょう。

画像14 カフェー・ヤマニ(昭和5年)

郷土史家、渡辺義雄氏の著作によりますと、旭川のカフェー第1号は、大正8年に3条通7丁目に開店したカフェー・ライオンということです。

ここは銀座の人気店の名前にあやかったと見られます。

そして大正12年、明治時代に創業した4条通8丁目のヤマニ食堂が改装してカフェーとしての営業を開始します。

市民劇では、このヤマニが主な舞台となっています。

画像15 ユニオン・パーラー(昭和初期)

さらに大正14年7月には、カフェー・ユニオン・パーラーが3条通8丁目に開店します。

ここはヤマニと並んで当時の旭川の文化人が数多く集った店です。

詩人で教師だった小池栄寿の手記「小熊秀雄との交友日記」には、このユニオン・パーラーの開店の日に、小熊と小池、鈴木政輝の詩人仲間3人が訪れ、コーヒーとホットレモンを味わったと書かれています。

画像16 カフェー・エロスの広告(昭和初期)

これらの店は、過激なサービスが売りの店ではありませんでしたが、その後は旭川でも大阪カフェー風の店が増えてきます。

画像はそうした店の一つ、カフェーエロスの広告です。

モデルはなんとエロ子さんと言う名前です。

旭川のカフェーが最盛期に入るのは昭和5年頃からで、ピーク時には70~80軒ものカフェーが師団通や銀座通界隈、中島遊郭界隈で営業していたと言います。

画像17 旭川のカフェー街(4条7丁目仲)

一方、旭川ゆかりの小説家、木野工の「旭川今昔ばなし」には、昭和10年の統計データとして、旭川のカフェーで働く女給の数を325人と紹介しています。

この時代、旭川新聞では、「赤い灯青い灯」とタイトルを付けたカフェーの紹介や話題を載せる記事を載せていました。

昭和4年5月には、こんな記事が出ていて、当時の様子を忍ぶことができます。

「3条通から4条通7〜8丁目界隈には、4の8のヤマニカフェーを筆頭に、前向かいには三日月、横向かいにはちんや、仲通には扶桑軒、その前が平野バー、3条に転じては金子バー、広東軒、ライオン、喜楽バー、当八軒、その裏手に行っては来来軒、千代田カフェーと軒を連ねている。だがヤマニはこれらのカフェーを圧倒的に凌駕し、設備と内容とホールの醸し出す情緒と色彩はまさに旭川のカフェーの白眉であろう」。

やはりヤマニは別格だったようです。

◆規制強化とカフェーの衰退

もう一度全国状況に戻ります。

隆盛を極めたカフェーですが、さすがに時代が進むと陰りが見えてきます。

その背景には当局による規制があり、さらに戦時体制の強化があります。

画像18 銀座のカフェー

まずカフェーに対する警察の規制ですが、早くも昭和4年に始まっています。内容的には、住宅に近い地域での新規出店の不許可(こうした地域では、既存の店でも歌舞音曲は禁止)、営業時間の規制(原則夜12時まで、歓楽街でも1時まで)、一定の明るさの確保、別室、しきい、カーテン等の禁止(過激なサービスの抑制)などが上げられます。

さらに昭和8年には、特殊飲食店営業取締規則ができ、カフェーは風俗営業の特殊飲食店として位置付けられ、いっそう規制が強化されます。

画像19 銀座のカフェー

そんな中でも、昭和10年頃まではカフェー業界は発展を続けます。

たださすがにそれ以降は戦時体制が一段と強化され、物資不足も深刻さを増したことで、廃業する店が相次ぎました。

そして終戦間近の昭和19年3月、カフェーは一斉停止命令により姿を消すことになるのです。

◆伝えたいカフェーの魅力

画像20 カフェー・ヤマニ

いろいろと説明してきましたが、このカフェー、多くの演劇作品で、舞台として登場してきた歴史があります。

林芙美子原作で、森光子が長く主演した「放浪記」がありますし、カフェーパウリスタが登場する劇作家、宮本研の名作「美しきものの伝説」もそうです。

さらに小説や映画、テレビドラマなどでもしばしばカフェーのシーンが登場します。

それは当時のカフェーには、若者から老人まで多様な男女が集い、酒を飲み議論を交わす、また時にはさまざなな恋愛の物語の舞台ともなる、ということで、ドラマが生まれる魅力的な場所であったことが理由ではないでしょうか。

今回の市民劇もそんなカフェーを舞台に、魅力的な登場人物が交錯する芝居ですが、これもヤマニというカフェーが旭川にあったからこそ書けた作品であったと感じています。

舞台ではそんなカフェーの魅力も伝えることができたら良いなと思っています。

また店の名物店主や女給たちも活躍します。

そこで今回は、明治末に登場し、大正から昭和にかけて全国に普及したカフェーと、その人気を支えた女給について取り上げます。

◆赤い灯青い灯

画像1 岡田嘉子

演出家、杉本良吉とのソビエト逃避行で有名な女優、岡田嘉子です。

昭和3年、彼女の一座が演じた舞台から大ヒットしたのが「道頓堀行進曲」。

「赤い灯青い灯」の歌詞で始まる当時人気のカフェーと女給をテーマにした曲です。

◆カフェーの始まりと変遷

そのカフェーの始まりですが、明治44年、東京銀座に開業したカフェー・プランタンが第一号とされています。

同じ年、やはり銀座にカフェー・ライオンとカフェー・パウリスタがお目見えします。

その後、カフェーは急速に全国に広まりますが、面白いのは先陣を切った3店、同じカフェーと言いながら、それぞれの営業にはかなり違いがあったことです。

画像2 カフェー・プランタン

まずプランタンですが、明治44年3月、画家の松山省三がパリのカフェーのような店を作りたいと開業しました。

画家の岸田劉生、作家の森鴎外、永井荷風、詩人の北原白秋ら多くの文化人が通ったサロン的な店で、開店当初は会員制。

大衆には敷居が高かったと言われています。

料理は西洋料理が主体で、当時あまり馴染みのない洋酒も数多く揃えていました。

画像3 カフェー・ライオン

次いで8月に開店したライオンは、レストラン・ホテル業の築地精養軒が作った大衆向けの店舗です。

生ビール、カクテルなど酒を飲ませることを主眼にした店ですが、料理も、定食ありライスカレーありといった感じで豊富だったそうです。

小さな宴会ができるスペースもありました。

経営者はその後サッポロビールに移り、ビアホールとして今も店は続いています。

画像4 カフェー・パウリスタ

そして12月に開店したパウリスタは、ブラジル移民の父と言われた実業家の水野龍の店です。

この店は、コーヒーの宣伝普及を目的に、ブラジル政府から豆の無償提供を受けていました。

なので、あくまでコーヒーが主体です。

またコーヒーは一杯5銭の破格の値段でした。

このため文化人から学生まで、幅広く利用されました。

なおパウリスタには、女性専用の部屋「レディースルーム」もあって、ここは青鞜社の平塚らいてふらのグループや、歌人の与謝野晶子、女優の松井須磨子らが利用したことで知られています。

◆女給事始

続いてカフェーを支えた女給です。

「給」は給仕の「給」で、ウエイトレス、つまり皿運びの意味です。

なので白いエプロンはあくまで給仕であることを示すために着ているものです。

実は草分けの時代から女給は存在していました。

ただ3つの店でやはり女給に対する考え方も違いました。

画像5 パウリスタの広告

パウリスタから始めますと、実はここは女給が一切おらず、15歳未満の男の給仕を使いました。

ちょっとジャニーズっぽい趣向ですよね。

凛々しい制服姿のイラストが残っています。

画像6 カフェー・ライオン

逆にライオンは当初から多くの女給を雇った店でした。

スタイルは和服にエプロン。

今の大正カフェーのイメージそのものですね。

店に通う文化人はそれぞれのお気に入りの女給について雑誌などに盛んに書きました。

このことで「カフェーの女給」という存在に一躍注目が集まりました。

ライオンについては、大正13年に、筋向かいにタイガーという名のやはり女給を前面に立てたカフェーが開店。

ライオン対タイガーの戦いでこれも話題になったそうです。

そしてプランタンですが、ある文献には、開業に当たり、「女ボーイ入用」という女給の募集広告を新聞に載せたが、それがどんな仕事をするのか分からず、面接に来たものの、酒や料理の給仕をしてもらうと言われて驚いて帰る良家の子女が多かったという話が載っています。

また別の文献には、プランタンには、男性の給仕の他、開店当初から若い女性の給仕もいたと書いてあります。

さらに大正末のプランタンとされる写真には、和服にエプロン姿の女給が写っています。

ただ彼女らが、給仕の業務を主にしたのか、接待もしていたのかは不明です。

いずれにしろサロン的なプランタン、大衆路線で女給を前面に立てたライオン、そして純粋カフェーのパウリスタということになるでしょうか。

それぞれを真似た店が、この後、全国に普及していくことになります。

ちなみに昭和4年に書かれたジャーナリスト、村嶋歸之(むらしま・よりゆき)の著書「カフェー考現学」には、以下のようにカフェーのタイプ分けがなされています。

① 純粋カフェー・・・コーヒー販売を主とするもの。

パウリスタが当てはまります。

② レストラン的カフェー・・・西洋料理を主とするもの。

③ バー的カフェー・・・酒の販売を主とするもの。

プランタンは2と3を合わせたような店。

ライオンは3のバー的な店でしょうか。

④ キャバレー的カフェー・・・飲食物のほかに余興(ショー的なもの)を提供する店。

⑤ ベーカリー・・・今でいうスイーツの販売を主とするもので、ケーキ店などがソフトドリンクと合わせて提供。

⑥ ソーダ・ファウンテン・・・清涼飲料の販売を主とするもので、ソフトドリンク主体の店。

◆大阪カフェーの東京進出

こうした中、ライオンの大衆路線をさらに過激に進めたのが、いわゆる「エロサービス」を売り物にした大阪のカフェーです。

分類すれば、風俗営業を前面に出したカフェーの登場と言えますでしょうか。

画像8 大阪のカフェー街

大阪カフェーの特徴は、当初は着せていた白いエプロンをやめてしまったことです。

なにかと言うと、東京のカフェーはまだ女給は給仕であると言う建前を残していましたが、大阪では女給は「給仕ではなく、あなたを接待する人」であると宣言をしたような意味合いです。

「カフェー考現学」にはこう書かれています。

「東京の女給が、未だ上品に白のエプロン姿凛々しく、客席を離れてつつましやかに、客の指図を待って佇んでいる時、大阪では、女給が早くもエプロンを外し、惜しげもなく愛嬌を振りまきながら、客の傍に寄り添う如く腰を下ろす」。

昭和3年以降、ユニオンや美人座などの大阪のカフェーが相次いで東京に進出します。

これ以降、露骨に性を売り物にし、店もそれを宣伝する風俗店的な性格の強いカフェーが勢力を伸ばし、全国的にもこうしたカフェーが急増しました。

◆チップ制度

こうした過激化の背景にあるのが、チップ制度であるとされています。

画像9 カフェー・タイガー

この頃の女給は、チップをもらう女給と、チップは受け取らず固定給のみの女給の2種類がいました。

固定給の女給はいわゆるウエイトレス、皿運びです。

一般的には洋装にエプロン姿。

14歳・15歳といった若い女性が主だったとされています。

これに対しチップをもらう女給は、エプロンをしていたとしてもいわゆる接待要員です。

その割合は、昭和初期で接待要員の女給が8割から9割近く、固定給の女給が1割強から2割といった感じだったと言われています。

実はこうした接待要員の女給は、店の経営者と雇用関係を結んでいませんでした。

経営者は女給に対し、客を接待し、チップを貰う場を提供しているという建前です。

チップの他は、売上に対する報奨金があるだけで、原則、給料はありませんでした。

なので、女給は客にサービスをしてたくさん酒や料理を頼んでもらい、さらにチップをはずんでもらうために客に気に入られようと頑張ります。

女給が頑張れば店も潤う、ということで、こうしたチップの制度が女給による性サービスを過剰にさせることにつながったわけです。

◆女給の実態

ではそうした女給の実態、具体的にどんな様子だったのでしょうか。

もう少し詳しく見ていきます。

画像10 大正時代のカフェー

まず数です。

昭和2年のデータによりますと、全国のカフェーの女給は合わせて約4万人です。

これを娼妓および芸妓と比べますと、全国で娼妓は37000人、芸妓は43000人。

女給は芸妓よりは少ないが娼妓よりも多いという結果です。

長い歴史を持つ芸娼妓に対し、この時点で10年の歴史しかない女給がこの数なわけですから、急増ぶりが分かります。

次に稼ぎです。

固定給の女給を除き、昭和4年当時の東京の女給の平均収入は30円から50円。

他の職業婦人から比べると高収入(小学校の教員の初任給が50円くらい)でした。

ただ衣装代からアクセサリー、化粧品に至るまですべて自前で、さらに出銭(でせん)と呼ばれた必要経費の徴収や、遅刻欠勤の際の罰金などもあり、そうそう割の良い仕事でもなかったようです(ただ稼ぐ人は若いサラリーマンの2倍、3倍の年収をあげるケースもありました)。

ちなみに昭和初期のチップの額は、1流店で1人2円(当時の1円はいまの2000円余りか)、場末の安カフェーでは1人50銭がせいぜいで、チップを置かない客もいたそうです。

またチップの1割をピンハネする店もあったと言います。

画像11 昭和初期のカフェー

続いて年齢です。

これは大正14年、中央職業紹介事務所が、東京、大阪の女給3000人について調べた統計があります。

それによりますと、東京では19歳、大阪では18歳が最も多く、次いで東京・大阪とも21歳。

そして17歳から21歳までで全体の66%を占めています。

次に出身地です。

これも大正15年の中央職業紹介事務所の統計があります。

東京の女給の出身地ですが、調べた1200人のうち、最も多いのは地元東京で745人、2番目が神奈川の79人です。3番目が新潟の63人で、次いで51人の北海道という結果となっています。

ちなみに昭和2年の統計で、東京の娼妓5734人の出身地は、東京929人、山形605人、秋田539人、茨城427人に次いで、北海道は342人と5番目に多くなっています。

この時期、北海道から多くの女性が娼妓や女給として本州に渡ったと言う話は聞いていましたが、それを裏付ける数字です。

◆カフェーと遊郭・花柳界

女給はわずか10年で娼妓の数を上回り、芸妓に並ぶほどに急増したと書きましたが、やはりカフェーや女給の急増で影響を受けたのが、遊郭であり芸者遊びの花柳界です。

画像12 東京吉原遊郭

たびたび触れている「カフェー考現学」には、カフェーの人気の高まりにつれ、遊郭や料亭などの売り上げが落ち、いわゆるディカウントをして対抗策をとったことなどが書かれています。

またカフェーの人気に押されていることについては、まず芸者遊びはあまりにも金銭的、時間的な無駄が多く、時代に合わなくなったと分析しています。

画像13 東京新宿のカフェー街(昭和初期)

また遊郭についても、いわゆる玄人相手の遊びよりも、より身近で素人っぽい女給との疑似恋愛的な遊びを好む男性が増えたとしています。

「カフェー考現学」には、「いつまでも昔のままのお客ではない。客の享楽的態度が変化したのだ。まずテンポが早まった。ブラっと入って一杯の酒に蕩然となり、チップと一緒に女と握手し、投げキッスに送られて帰ってゆくと言う要領だ。急テンポで、手軽で、安値だ。手続きの面倒な、時間のかかる、そして値段の高い封建的な世界に、どうしてスピーディな近代人がよりつこう」と書かれています。

◆旭川のカフェーと女給

続いて、旭川のカフェーと女給について触れておきましょう。

画像14 カフェー・ヤマニ(昭和5年)

郷土史家、渡辺義雄氏の著作によりますと、旭川のカフェー第1号は、大正8年に3条通7丁目に開店したカフェー・ライオンということです。

ここは銀座の人気店の名前にあやかったと見られます。

そして大正12年、明治時代に創業した4条通8丁目のヤマニ食堂が改装してカフェーとしての営業を開始します。

市民劇では、このヤマニが主な舞台となっています。

画像15 ユニオン・パーラー(昭和初期)

さらに大正14年7月には、カフェー・ユニオン・パーラーが3条通8丁目に開店します。

ここはヤマニと並んで当時の旭川の文化人が数多く集った店です。

詩人で教師だった小池栄寿の手記「小熊秀雄との交友日記」には、このユニオン・パーラーの開店の日に、小熊と小池、鈴木政輝の詩人仲間3人が訪れ、コーヒーとホットレモンを味わったと書かれています。

画像16 カフェー・エロスの広告(昭和初期)

これらの店は、過激なサービスが売りの店ではありませんでしたが、その後は旭川でも大阪カフェー風の店が増えてきます。

画像はそうした店の一つ、カフェーエロスの広告です。

モデルはなんとエロ子さんと言う名前です。

旭川のカフェーが最盛期に入るのは昭和5年頃からで、ピーク時には70~80軒ものカフェーが師団通や銀座通界隈、中島遊郭界隈で営業していたと言います。

画像17 旭川のカフェー街(4条7丁目仲)

一方、旭川ゆかりの小説家、木野工の「旭川今昔ばなし」には、昭和10年の統計データとして、旭川のカフェーで働く女給の数を325人と紹介しています。

この時代、旭川新聞では、「赤い灯青い灯」とタイトルを付けたカフェーの紹介や話題を載せる記事を載せていました。

昭和4年5月には、こんな記事が出ていて、当時の様子を忍ぶことができます。

「3条通から4条通7〜8丁目界隈には、4の8のヤマニカフェーを筆頭に、前向かいには三日月、横向かいにはちんや、仲通には扶桑軒、その前が平野バー、3条に転じては金子バー、広東軒、ライオン、喜楽バー、当八軒、その裏手に行っては来来軒、千代田カフェーと軒を連ねている。だがヤマニはこれらのカフェーを圧倒的に凌駕し、設備と内容とホールの醸し出す情緒と色彩はまさに旭川のカフェーの白眉であろう」。

やはりヤマニは別格だったようです。

◆規制強化とカフェーの衰退

もう一度全国状況に戻ります。

隆盛を極めたカフェーですが、さすがに時代が進むと陰りが見えてきます。

その背景には当局による規制があり、さらに戦時体制の強化があります。

画像18 銀座のカフェー

まずカフェーに対する警察の規制ですが、早くも昭和4年に始まっています。内容的には、住宅に近い地域での新規出店の不許可(こうした地域では、既存の店でも歌舞音曲は禁止)、営業時間の規制(原則夜12時まで、歓楽街でも1時まで)、一定の明るさの確保、別室、しきい、カーテン等の禁止(過激なサービスの抑制)などが上げられます。

さらに昭和8年には、特殊飲食店営業取締規則ができ、カフェーは風俗営業の特殊飲食店として位置付けられ、いっそう規制が強化されます。

画像19 銀座のカフェー

そんな中でも、昭和10年頃まではカフェー業界は発展を続けます。

たださすがにそれ以降は戦時体制が一段と強化され、物資不足も深刻さを増したことで、廃業する店が相次ぎました。

そして終戦間近の昭和19年3月、カフェーは一斉停止命令により姿を消すことになるのです。

◆伝えたいカフェーの魅力

画像20 カフェー・ヤマニ

いろいろと説明してきましたが、このカフェー、多くの演劇作品で、舞台として登場してきた歴史があります。

林芙美子原作で、森光子が長く主演した「放浪記」がありますし、カフェーパウリスタが登場する劇作家、宮本研の名作「美しきものの伝説」もそうです。

さらに小説や映画、テレビドラマなどでもしばしばカフェーのシーンが登場します。

それは当時のカフェーには、若者から老人まで多様な男女が集い、酒を飲み議論を交わす、また時にはさまざなな恋愛の物語の舞台ともなる、ということで、ドラマが生まれる魅力的な場所であったことが理由ではないでしょうか。

今回の市民劇もそんなカフェーを舞台に、魅力的な登場人物が交錯する芝居ですが、これもヤマニというカフェーが旭川にあったからこそ書けた作品であったと感じています。

舞台ではそんなカフェーの魅力も伝えることができたら良いなと思っています。