3回シリーズで掲載している「日露戦争と旭川」。

前編では、乃木第三軍による二〇三高地奪取までの動きを、旭川第七師団との関わりを中心に書きました。

中編では、第七師団の一兵士として従軍したワタクシの祖父について、そして日露陸戦最大の戦い、奉天会戦について書きました。

最終回の今回は、将兵を送り出した当時の旭川の街の動きや住民の意識について紹介します。

そしてシリーズのまとめとして、改めて日露戦争と旭川との関わりを見たうえで思ったこと、ブログの執筆中に起きたロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて感じたことを書きたいと思います。

**********

<旭川移駐の実態>

画像01 建設中の第七師団の施設(「北海道第七師団写真帖」より)

前編で触れたように、日露戦争の開戦は明治37(1904)年2月、第七師団の旭川移駐から間もない頃の出来事でした(移駐開始が明治33年、完了が35年)。

移駐とは、駐屯地=本拠地を変えることです。

初代の第七師団長である永山武四郎ら北海道開拓の責任者たちは、もともと北海道の中心にある旭川に陸軍の本拠地を置く構想を持っていました。

当時の仮想敵国だった北の大国、ロシアに備えるためです。

ただ当時、まだ旭川はまだまだ未開の地です。

このため、まず札幌に仮の本拠地を置きました。

その上で旭川の街の整備が済むのを待って本拠地を本命の地に移した、というわけです。

さらに言いますと、旭川に軍の本拠地を置く構想は、地元住民にとって全く知らない話で、移駐は降って湧いたような話でした。

もちろん地元が誘致をしたこともなく、建設予定地の住民の中には、土地の譲渡になかなか同意しない人もいたそうです。

画像02 完成当初の第七師団(「ふるさとの思い出写真帖 明治大正昭和 旭川」より)

一方、北海道以外の陸軍の師団は、熊本、仙台など、いずれも旧城下町だった都市に本拠地を置いていました。

旭川のような新開地に師団の本拠地を設けるのは、初めてのことでした。

ですので、いわば「慣れない同士の同居の始まり」といった状態が、当時の七師団と旭川の関係と言えます。

日露戦争期の旭川を見ていきますと、軍関係のさまざまな動き・出来事がありますが、ワタクシにはどうも様子見が先行すると言うか、不慣れな感じを受けます。

そこにはこうした事情が影響したように思います。

では実際の動きを、見ていきましょう。

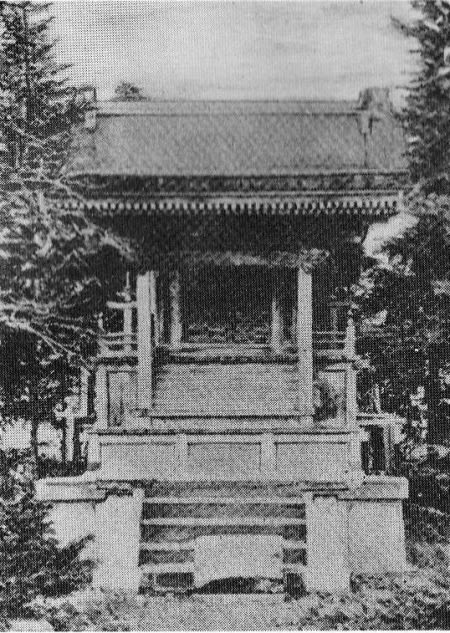

画像03 第七師団偕行社(大正8年・「旭川市街の今昔 街は生きている」より)

<宣戦布告・師団動員の反応>

画像04 明治時代の旭川中心部(「開基100年記念誌 目で見る旭川の歩み」より)

まずはロシアへの宣戦布告、そして開戦から半年後に下った第七師団への動員命令に対する町民の反応です(日露戦争時の旭川は町制がしかれていました)。

このうち宣戦布告は、明治37年2月11日に伝えられたと新聞に書かれています。

画像05 宣戦布告の旭川の反応を伝える記事(明治37年2月13日・北海タイムス)

それによりますと、東京発の公報が旭川に伝えられたのは11日早朝。

この日は紀元節(今の建国記念日)の祝日でしたが、各公共機関ではすぐに職員が登庁して、関係方面に連絡します。

そして午前10時から、拝賀式が市内各小学校を会場に行われ、第七師団でも正午から101発の祝砲を打ったそうです。

一方、第七師団への動員命令については、当時、町長だった奥田千春がこう書き残しています。

「動員の声と共に忽にして動揺し商工の別なく今更の如く東西に疾駆し宛然鼎の沸くか如く人馬は東西に来往して利を得んとするもの自己骨肉の将来を案して訪問するもの(中略)其状半ば狂ふものの如き始末を演し活気全部に漲る」(奥田千春「事実考」より)

動員命令は軍の機密事項ですから、町民にはなんらの前触れもなかったのでしょう。

出征兵士の関係者はもちろんですが、町全体でかなりの混乱があったことが伺えます。

画像06 奥田千春初代旭川町長(「開基100年記念誌 目で見る旭川の歩み」より)

<「報公会」の結成>

一方、この時期の大きな動きとしては、町民有志による「旭川報公会」の結成があります。

「報公会」は、軍や出征兵士の家族の慰問、歓送迎などの実施を目的とした組織です。

会長には上川支庁長、副会長には町長の奥田が就きました。

この「報公会」、運営は有志の寄付金で賄われたそうです。

ただワタクシには師団の移駐から間もないとは言え、この時期までこうした師団や将兵の支援組織が旭川になかったことが意外に思えます。

画像07 明治30年代の旭川中心部(「旭川市街の今昔 街は生きている」より)

<旅順陥落の反応>

画像08 二〇三高地を占拠した第七師団の将兵(「歩兵第二十五連隊史」より)

さて動員命令を受け、第七師団の将兵が10月末に旭川を出発し、戦場に向かったのは前編、中編で見たとおりです。

その第七師団がまず加わった旅順攻略戦。

その苦戦ぶりは旭川にも伝えられ、街は重苦しさに覆われます。

その暗い雰囲気を一変させたのが、年明けの1月2日に伝えられた旅順陥落の一報でした。

当時の様子を、新聞はこのように伝えています。

「旅順の要塞戦に於て師団の損害多大なりとの悲報に接したる上川市民は兎角悲観に傾き各方面に於て不景気の影響を受けたる新年の市況は自然鎮静の姿ななりしが二日午後一時頃旅順陥落の報伝わると同時に各新聞の号外は勇しき呼声を以てステツセル将軍の開城を報せしより市民の元氣頓に一変し歓喜恰も狂するが如く」(明治38年1月6日・小樽新聞)

旅順の攻防は、当時、日本の命運を左右すると言われていました。

それだけに町民の喜びようが伝わってきます。

この日は「報公会」が中心となって午後七時から提灯行列が企画され、約1000人が楽隊を先頭に街を練り歩きました。

こうした提灯行列は、企業や学校、さらには芸者連などさまざまな団体によっても行われ、官民をあげての祝勝会が開かれた5日まで連日行われたそうです。

ただその一方で、戦死傷者の続出に伴い、旭川からは補充兵が次々と出征したほか、戦死者の遺骨や傷病兵の帰還も始まっていました。

こうした状況について「奥田町長は複雑な心境で見ていた」と新旭川市史は書いています。

画像09 旭川市民の旅順陥落の反応を伝える小樽新聞

<補充兵の出征>

新旭川市史は、その補充兵の規模や動きについてもまとめています。

それによりますと、七師団の本隊が大連に上陸した2日後の11月22日には、早くも各歩兵連隊200人ずつの補充兵の要求があったそうです。

そして39年9月の最後の補充兵の出征まで、合わせて18回、少なくとも8400人余りが戦地に送られました。

このように頻繁に補充兵の出征を見送った町民は、「旅順に向かうのは死に臨むようなものだ」という思いを持ったそうです。

画像10 明治時代の旭川駅(「旭川市街の今昔 街は生きている」より)

<戦死者の葬儀>

画像11 日露戦争の野戦病院(「図説日露戦争」より)

一方、戦死者ですが、旭川には、早くも明治37年11月に一人目の遺骨が帰還しています。

これを受け、葬儀を町葬とするか個人葬とするか、「報公会」で検討した結果、町は関与せずとの方針が決まりました。

その理由について、新旭川市史も、奥田町長が書き残した「事実考」も触れていませんが、本州各地では戦死者の葬儀は市町村葬として行うのが一般的だったそうです。

こうした点も、この時期、師団と町の間にまだ一定の距離があったことを伺わせています。

ただ葬儀にはできるだけ多くの町民が参列することなどを申し合わせ、この旭川最初の戦死者の葬儀には2000人もの町民が参会したそうです。

<凱旋と旭川>

画像12 大迫師団長の凱旋を伝える記事(明治39年3月8日・北海タイムス)

続いて戦争終了後の動きです。

明治38(1905)年10月、日露両国による講和条約が発効したことを受け、出征部隊の本格的な凱旋帰国が始まります。

ただ帰国は一斉ではなく、師団や連隊などの単位で順次行われました。

このうち第七師団に凱旋命令があったのは、翌明治39年2月です(韓国派遣の一部部隊は、それ以前に帰国していました)。

まず24日、大迫尚敏師団長が大連港を出発して東京に向かい、3月1日に参謀本部に出頭します(4日には旭川に向けて出発)。

次いで28日には第七師団司令部、3月に入ると奉天以北にいた各部隊の帰国も始まります。

このように第七師団の主力が旭川に戻ったのは39年2月から4月にかけてです。

画像13 旭川に到着した凱旋部隊(「ふるさとの思い出写真帖 明治大正昭和 旭川」より)

町では凱旋部隊を迎えるために、5回に渡り歓迎会が開かれました。

いずれも町民の歓迎は熱烈だったと伝えられていますが、今回、当時の新聞を当たっていて気になる記事を見つけました。

「歓迎者漸く減ず(旭川市民の冷淡)」という見出しの記事です。

「旭川町は師団所在地なるを以て今回の凱旋部隊には最も関係深く従て之が歓迎に全力を尽くすべきは当然の事なるが凱旋門及歓迎会場の設備の如きは善尽くし美尽くして室蘭札幌等の夫(それ)に比して遜色なかるべきは吾も人も信じる所なるが然るに昨今に至り町民の歓迎漸く冷淡ならんとするの風あり現に毎回部隊の来着する時当初は熱心に出迎へ停車場前千人以上約一万に達する程の歓迎者を見たりしに昨日来より漸く其人数を減じ昨朝の如き町会議員婦人会員の外有志者の出迎人なるものは殆ど皆無の如き有様なりしは頗(すこぶる)る憤慨すべき事実にあらずや」(明治39年3月9日・小樽新聞)

このあと、記事は、当時旭川で布教活動をしていたアメリカ人宣教師のピアソン夫妻が、毎回、駅での凱旋部隊の歓迎に当たっていることを紹介し、「外国人にして既に然り況(いわん)や吾同胞の冷淡に至つては実に慨(がい)すべきものありと云へり旭川町民の三省を望む」と結んでいます。

画像14 旭川町民を批判する小樽新聞の記事

当時の新聞には、どの部隊がいつ、どの列車で駅に着くかの予定も載っています。

それを見ますと、多い日では、早朝から午後にかけて凱旋部隊を乗せた5本の列車が到着しています。

そうした頻繁な凱旋に、毎回数千人規模の町民が立ち会うのは、かなり難しかったとは思います。

ただこのような批判の記事まで出た事を考えますと、これも当時の町民の師団との距離感の現れだったのではと思います。

<臨時招魂祭の実施>

画像15 第七師団招魂社(明治39年・「旭川市史」より)

この他、日露戦争関係の旭川での大きな動きですと、出征部隊の凱旋がほぼ終わった明治39年4月11日、臨時招魂祭が近文の練兵場内にあった招魂社(今の北海道護国神社の前身)で行われています。

祭祀の対象は日露戦争中に戦病死した七師団関係の将兵です。

師団関係者や遺族のほか、各自治体の首長や議員、警察署長、中学以上の学校長などが参列しました。

招魂祭は毎年5月に行われますが、この年、さらに臨時という形で行われたことについて、新旭川市史では、銃後を支え、多くの兵士を盛大に送り出したにもかかわらず、多くの犠牲者を出したことに対する道民や旭川町民のやるせない思いを癒やす必要があったためではないかとしています。

なお日露戦争後の日本では、軍や政府に対する国民の不満が高まりました。

多くの戦死者を出したこと、そして重い税負担を強いられたにも関わらず、賠償金など民衆が期待した成果を得ることができなかったからです。

この傾向は大正時代に入っても続きましたが、時代が昭和に移りますと再び軍の発言力が増し、日中戦争、太平洋戦争につながっていったわけです。

画像16 満州に建てられた第七師団の忠魂碑(「札幌歩兵第二十五連隊誌」より)

<改めて日露戦争に思う>

ここからシリーズを通したまとめです。

少々、理屈っぽい話になります。

苦手という方は、ここで終わりにしちゃってください。

画像17 応戦中の日本軍(「図説日露戦争」より)

今回、ワタクシは日本の近代化のなかで大きな意味を持つ日露戦争について調べ、第七師団や従軍した祖父との関わりを中心にまとめました。

作業を通して最も強く感じたのは、やはり戦争の持つ非情さ、無慈悲さです。

日露戦争では、それまでの世界の戦争とは比べ物にならないほどの膨大な数の銃弾、砲弾が使われたそうです。

そしてそうした銃弾、砲弾と同じように、万単位の兵士たちが最前線に送られました。

それはまさに「人間の消費」という言葉を使いたくなるほどの扱いです。

画像18 旅順攻略線で結成された白襷隊(「図説日露戦争」より)

ワタクシは、国家や政府というものは、必然的に個人を抑圧するものだと考えています。

それは、その社会が不条理に直面した場合、常に大多数のために少数が犠牲にならざるをえないからです。

もちろん、今もなくなっていない独裁国家のように、少人数の特権的な人のために大多数の人が犠牲になる、ということもあります。

ただそうでなくても、この世界に不条理なことがある以上、大多数の人のために一部の人が犠牲を強いられるというのは、ごく日常的に見られることです。

最近で言いますと、コロナウイルス感染防止のワクチンは、接種に伴う副反応で人が亡くなるリスクがあります。

でもそのために社会全体がワクチンを接種しないという選択は取りません。

ワクチンを使用しない時の死者の発生リスクの方が、圧倒的に大きいからです。

ただ一人の個人として見れば、ウイルスの感染による死も、接種の副反応による死も、同じように不条理です。

戦場というのは、限られた人たちに一つしかない命を差し出すことを強要する現場です。

ですから、お話ししたような国家、社会による個人への抑圧がもっとも鋭角的に現れる場所と言えるかもしれません(もちろん、志願兵と徴兵された兵では事情は異なりますが)。

画像19 戦死者の遺体が散乱する戦場(「図説日露戦争」より)

さらに日露戦争では、前編でも書きましたが、稚拙極まりない作戦や戦略上ほぼ意味のない戦闘で膨大な数の将兵の命が失われました。

その背景に、軍中枢の現状認識や情報共有の決定的な欠如があったのは書いたとおりです。

画像20 大山巌と山縣有朋(「図説日露戦争」より)

ただこの戦いでの救いは、日本のトップの戦争指導者たちが、有利に戦いを進めているときでも、冷静に自国が置かれている状況を把握し、判断していたことです。

陸戦の最大の戦いだった奉天会戦の後、満州軍総司令官だった大山巌(いわお)は、東京にいる参謀総長の山縣有朋(やまがた・ありとも)に意見書を送ります。

この機を捉え、講和に向けた交渉を進めるべきとする内容です。

山県も「貴見に同じなり」と大山に返信しています。

この時点での日本は、兵力、武器、戦費などあらゆる面で限界に近づいていました。

2人はそれを十分に分かっていたのです。

さらに言えば、時の政府は、戦争開始の時点から、常にどう戦いを終結させるかを念頭に置いていました。

そのための大きな手段である講和を実現させるため、ルーズベルト米大統領への働きかけを継続的に行うなど、水面下で努力を続けていました。

結果、日本海海戦の勝利に加え、ロシア国内での革命機運の高まりなどで皇帝ニコライの態度が変化し、講和に至ったのは中編で見たとおりです。

画像21 ポーツマスでの講和会議(「図説日露戦争」より)

しかし、こうした前例があったにも関わらず、その後の日本では、大国ロシアに勝った(実際は負けなかったというのが正解と思います)ということだけが受け継がれます。

その結果、日中戦争、太平洋戦争の泥沼に入り込んでいったことは周知の事実です。

その中で、旭川第七師団も、ノモンハンやアッツ島、ガダルカナル、沖縄、樺太など多くの戦場でさらなる将兵を失うこととなりました。

画像22 戦勝の祝賀に湧く東京の様子(「図説日露戦争」より)

<ウクライナ侵攻について>

さて、前回の冒頭でも書きましたが、このブログの執筆中、ロシア軍によるウクライナ侵攻が始まりました。

今(2022年3月11日)も攻撃は続いていて、一般市民の死傷者もかなりな数が出ていると伝えられています。

またポーランドなど隣国へ逃れた人たちは、200万人を超えたと報道されています。

ここでも戦争は圧倒的に非情であり、無慈悲な本質を現しています。

今回、ワタクシが調べた日露戦争は、世界の近代史上、初の軍事大国同士の武力衝突と言われています。

このため、この戦争を、その後の第1次世界大戦、第2次世界大戦に先立つ第0次世界大戦と位置づける考え方もあるようです。

この考えに従えば、世界は、0、1、2と繰り返してきた大戦の大きな誤りとその後の冷戦を踏まえ、少なくとも侵略戦争については防ぐことができる手立てを持つに至ったのではと、ワタクシは思っていました。

ただ今回の事態は、それが幻想だったことを示しているようです。

またそれは、同様に世界がかなりな程度、被害を少なくできるであろうと考えられていたパンデミックにより、死者が実に600万人に迫ろうとしている現実とも重なります。

そして今回の、時を戻したかのような主権国家への侵略行為。

その背景には、世界各地でここ10年、20年ほど見られる様々な格差の拡大や、分断の深刻化があるように思えてなりません。

その一つが、偏狭なナショナリズムの台頭です。

プーチン大統領は、20年以上に渡って権力の座にある人物です。

その背景には、言論の自由を抑圧する強権的な政治姿勢があると言われています。

その一方で、「強いロシアを取り戻す」という主張や、西側諸国への頑なな対抗姿勢が、これまで多くの国民の支持を集めてきた事実があります。

こうしたナショナリズムの高まりは、ロシア以外の国にも広がっています。

もちろん今回の問題では、侵略を主導したプーチン大統領がもっとも非難されるべきです。

ただその背景にある世界の現状にも目を向けることが必要と思います。

さらにワタクシが気になるのが、世界のあちこちでロシア国民への非難、中傷が高まっていることです。

憎悪や分断を背景にした戦争が、また新たな憎悪と分断を世界に広めることは避けなければなりません。

そのロシア国内では、政府の押さえ付けが日に日に増していく中で、多くの人が反戦の声を上げているようです。

すでに見てきたように、日露戦争では、頑なだったニコライ2世の態度を変えさせた最も大きな要因が、国内で高まった革命機運の盛り上がりと言われています。

かつての皇帝のように権力を一身に集めたプーチン大統領。

その暴走を止めるには、ロシア国内の反戦の動きが圧倒的に盛り上がることことが必要と多くの識者が指摘しています。

侵略を受けているウクライナの人々と同様、ロシア国内で反戦を訴えている人たちとの連帯こそ、今一番求められていると考えます。