<はじめに>

「小説版 旭川青春グラフィティ ザ・ゴールデンエイジ」。

今回はいよいよ5回目、第八章と第九章です。

この2章は、6月の招魂祭(しょうこんさい)の日の出来事です。

招魂祭は、旭川にある北海道護国神社のお祭り。戦争で亡くなった北海道出身者のための慰霊大祭で、かつては北海道各地から大勢の遺族が集まり、街は賑わいを見せました。

その招魂祭の夜、物語は大きく展開します。

それでは今回も最後までお付き合いください。

**********

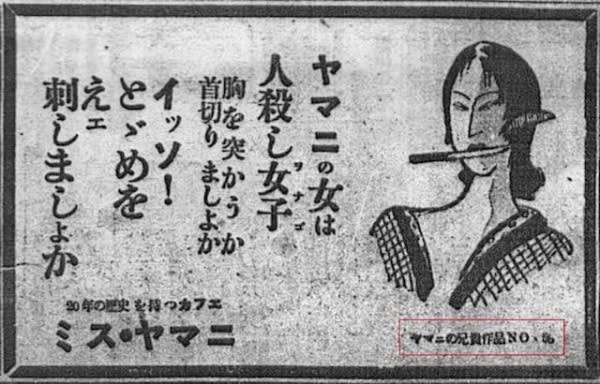

第8章 数日後 カフェー・ヤマニ

日を追って何かが煮えつまってゆくような重い予感がわたくしにも濃くなってゆきました。しかし、どんな形で、いつあらわれるのかは、全くわかりません。あたりはかえって前よりもしずかな感じさえあるのです。

(齋藤史 「おやじとわたしー二・二六事件余談」より)

ハツヨと栄治の兄妹(きょうだい)と、義雄、武志らが出会って数日が経った。四条師団道路のカフェー・ヤマニでは、昼の営業が始まったばかりの時間で、客はいない。昼番の女給たちは、この日もまた手持ち無沙汰である。

「先生、やっぱりこれ……」

テーブルに置かれた朝刊を見ながら武志が言うと、義雄が続けた。

「まずいっすよねえ」

声をかけられた社会活動家の佐野文子がうなずく。

「そうよねえ」

三人は息を合わせたように一斉に腕組みをすると、しばし黙り込む。

そこへ店主の速田が事務所に続くドアを開けて姿を見せた。中で事務作業をしていたらしい。

「……どうしたんですか、こんな時間から顔を突き合わせて」

「ああ大将、これ見てくださいよ」

武志は速田を招くと、テーブルに広げた新聞を指差した。速田が体を折るようにして目をやる。

「えーと……」

記事は社会面の上段。「違法な労働を強要されし十六歳の酌婦、語った赤裸々な実態」という見出しだ。

「これって……」

すると義雄が記事の少し下を指差した。

「それに、ここ」

段が変わったところに関連記事がある。「訴えを受けし黒色青年同盟旭川支部、近く同店舗を当局に告発」との小見出し。

「なんだよ、これ」

「でしょ?」

「これって、あの娘(こ)、ハツヨちゃんが、黒色青年同盟のところに匿われてるって言ってるようなもんじゃない」

「で、まずいと思って、先生にも来てもらったんです」

文子は腕組みを解いて、両手をテーブルについた。

「私もね、あれからもやもやしてたのよ。こんなことになるならハツヨちゃんを渡さなければよかったって、つくづく思わされるわ」

何々さる、というのは、北海道でよく使われる言い回しである。このハサミよく切らさる、などと使う。文子は道産子ではないが、旭川に住んでもう十年になる。時折だが、このように北海道弁が口に出る。

「うーん、そうですよね。……あ、で、北修さんは? 北修さんもハツヨちゃんのことは承知なんだから、知らせた方がよくない?」

新聞から顔を上げた速田が促すと、義雄が頭をかいた。

「それがまだ腰痛くて動けないんですって。だから、あとは任せたって」

数日前にぎっくり腰をやった時の苦悶の表情が速田の頭に蘇る。だが武志は容赦がない。

「つくづく使えない親父。ちょっとの間でも弟子になったのが恥ずかしいわ」

「まあまあ二人とも。体のことなんだから仕方ないじゃない。……で、先生、これからどうします?」

「うーん、それなんだよね……」

速田に問われた文子が再び腕組みをすると、ガランガランと鐘が鳴り、入り口の辺りが騒がしくなった。女給たちが大きな声を上げている。

三人が顔を向けると、ドアの前で男が崩れるようにして膝をつくのが見えた。ハツヨの兄の栄治である。あわてて義雄と武志が駆け寄る。

「武志、手貸して」

二人は、栄治を抱えるようにして近くの椅子に座わらせた。その頬は赤く腫れ、一部が切れて血が滲んでいる。

「殴られてるみたい。誰か、外にいるのかも」

武志がそうつぶやくと、女給の一人が様子見てきますと言って駆け出した。速田が、え、大丈夫と声をかけるが、そのまま飛び出してゆく。

「……栄治さん。話せます?」

椅子のところでは、義雄が栄治の顔を覗き込んでいる。

「……俺は大丈夫。でもハツヨが連れてかれて」

「え? ハツヨちゃんが?」

「同盟の人が一人付いていてくれたんだけど、何にもできずに殴られて……」

そう言うと、頭を抱えて蹲(うずくま)った。

「俺のせいだ。やっぱり早くどっか遠くに行かせていれば」

「ちょっと、あんた。頭抱えてる場合じゃないよ。ちゃんと話してごらん」

文子の言葉に、栄治は二〜三度頭を振って顔を上げた。

栄治によると、兄妹はヤマニを出た後、梅原が手配した市内の空き部屋にいたという。そこは黒色青年同盟の支持者が持つ倉庫の二階で、ヤマニからは通り二つ離れた問屋街の一角にあった。

二人は外に出ず、食料などは付き添った同盟の活動員が運んでいた。この日も遅い朝食を取って部屋にいたところ、十時頃になって、突然、男たちが乱入、栄治らに暴行したうえハツヨを連れ去ったという。

「え、でもなんでそこにいたのがバレちゃったの? 」

速田がそう言うと、栄治は悔しそうに顔を歪めた。

「同盟の人が言ってました。情報がもれたらしいって」

「何よそれ、しょーもない」

とたんに武志が憤る。義雄はテーブルの新聞を持ってきた。

「この新聞のことも、栄治さんご存じなんですか? 」

記事をちらりと見るとうなずいた。

「……支部長には言ったんです。そんな記事が出たら、ハツヨが危なくなるって。でもハツヨのことを世の中に伝えて、それで不正を正すんだって。……俺はそれも大事だけどって言ったんだけど……」

栄治は唇をかみしめている。その時、様子を見に行っていた女給が息を切らせて戻ってきた。外には怪しい男たちはいなかったが、近所の商店主の話だと、少し前に近くの店のガラスが割られたという。襲われたのは極粋会の幹部が経営する店、襲撃したのは黒色青年同盟のメンバーである。

「それって、ハツヨちゃんを連れていかれた仕返しですかね?」

義雄の問いに栄治がうなずいた。

「だと思います。支部の人がこのままじゃ引き下がれないって言ってましたから」

「でさ、極粋会も人を集めてるって言ってた」

「今日は招魂祭(しょうこんさい)のお祭りなのにぃ」

女給の一人がそう声を上げた時、入り口から男が姿を見せた。黒色青年同盟の梅原である。髪が少し乱れ、目が血走っている。

「祭りの夜に騒ぎを起こすのは、不本意なんだが、身にふる火の粉ははらわないといけないのでね」

押し殺した声でそう言うと、椅子に座る栄治のところにまっすぐに歩いてくる。

「……栄治君、すぐ事務所に戻れと部下が伝えたはずだが。勝手な行動は困るんだ」

そこに割って入ったのは、文子である。

「あんたさ、栄治君に文句言う前に、言わなきゃならないことがあるんじゃないの?」

「……それはハツヨさんのことですよね。どうもスパイがいたようなんです。だが、大丈夫です。こちらも彼女の居所はつかみました。ハツヨさんは、奴らの本部事務所に監禁されています」

「え、監禁!」

声を上げた女給があわてて口を押さえるが、梅原は意に介さない。

「それに極粋会は我々の事務所のある常盤橋(ときわばし)の近くに集結していて、今夜にも襲撃してくるつもりのようです。先程、少し脅しておきましたが、我々は奴らを返り討ちにして、そのあとハツヨさんを救出します」

文子の梅原に対する不信は、すでに頂点に達している。

「あんたねえ、簡単に言うけど……」

「我々は、幾多の修羅場をくぐっていますからね。どうかご安心を。ということで、栄治君、君も準備を」

そこで梅原は、はじめて栄治の頬の傷に気がついたようだ。

「……ん? 怪我でもしましたか?」

文子と梅原のやり取りの間に、栄治は椅子から立ち上がっている。

「……いや、怪我はたいしたことないが、俺は行かない」

「……どういうことです?」

その目からは、おどおどとしていた光が消えている。

「……俺は、もうあんたにはついていかない。あんたは俺らのことを分かってくれる人だと思ってたけど、間違ってた」

「……なぜ? 不正を正したいと、君も言ってたじゃないか。今夜は、あの犬どもを蹴散らして、我々の正しさをアッピールする絶好の機会なんだ。君にはそれが分からないのか?」

梅原の声が大きくなるが、栄治の目は真っ直ぐに梅原に注がれている。

「帰ってくれ。俺はもうそれがどれほど正しかろうと、あんたの言葉では動かない」

梅原は顔を真赤にしてしばらく栄治を睨みつけていたが、やがて顔を背け、吐き捨てた。

「……社会正義の意義を認めん愚か者とは、一緒に行動はできんな。君とは決別する」

低い声でそう告げると、梅原は一堂を見渡し、大股で外に出ていった。

それを見届けると、緊張の糸が緩んだのか、栄治が椅子に座りこんだ。その肩に武志が手を置く。

「……俺も優柔不断なんだけどさ、あいつと離れるのは、間違ってないと思うよ」

「……でも、奴を信じたせいで」

武志の手の下で肩が震え始めた。

「栄治君。めそめそしている時じゃないよ。いま大事なのはとにかくハツヨちゃんを救うこと。みんなも、それはわかるわよね」

文子が皆を見渡しながらそう言うと、栄治が涙を拭った。その横では、速田が身を乗り出している。

「というと、先生、なんか策がありそうですね」

「うーん、まだ策と言えるものではないんだけど。……極粋会と黒色青年同盟が、いま常盤橋のところで睨み合っているのよね。夜、本格的にぶつかれば、極粋会の事務所は手薄になるはず。その隙をつけばってとこね」

「なるほど。で、どう動きます?」

義雄と武志も、近くに寄ってきた。

「具体的にハツヨちゃんを救い出すのはあなたたち若い三人として、あとはどう時間を確保するかってとこなのよ」

皆が頭を捻り始めてまもなく、文子が腿のあたりをポンと打った。

「……そうだ! 大将に協力してもらいましょう」

「え? 私?」

戸惑う速田ににっこりと笑いかけると文子が言った。

「いえ、力を貸してもらうのは、もう一人の大将よ!」

第9章 その夜 旭川極粋会事務所

俺は疲れて帽子を釘に掛ける。

汗臭い襯衣(しゃっつ)を脱いで顔を洗ふ。

瓦斯に火をつけて珈琲を沸かす。

俺は独りだ晩飯の支度をする。

馬鈴薯と玉葱をヂャツク・ナイフで切り刻む。

俺はこのナイフで靴の泥を落した。

俺はこのナイフで波止場の綱(ろっぷ)を断(き)った。

(鈴木政輝「あぱあと」)

三階建てのその建物は、カフェーや居酒屋、料亭などが集まる三条通六丁目の一角にあった。もともとは、土木請負業で財を成し、料亭や劇場の経営にも乗り出した元博徒の実業家、辻川泰吉(やすきち)の会社の一つ、辻川興行の社屋だった物件である。だが四年前、系列会社の新たな本拠地となるビルが完成し、辻川興行もそこに移った。このため今は十ほどある部屋は貸し出され、不動産業者の事務所や商店の仮倉庫などに使われている。

その中で、国粋主義団体、旭川極粋(きょくすい)会の事務所は、建物の最上階にあった。会の発足に合わせ、会長となった辻川が場所を提供したのである。現在、この建物で借り手のある部屋は半分ほど。最も多く階段を上り下りしなければならない三階には極粋会事務所しか入っていない。

その事務所の隣にある空き部屋では、つい先程着いたばかりの四人の影があった。義雄、武志、栄治ともう一人。濃い緑の長着に羽織姿の初老の男。活動写真館、神田館の大将こと、佐藤市太郎である。

「大丈夫かな。私は興行主なんで、ここには何度か来ているが」

親交のある佐野文子の依頼でハツヨの奪還に手を貸すことになったが、ここに至って怖気づいているようだ。

「佐野先生の指示通りやれば、大丈夫ですから」

自分にも言い聞かすように武志が言う。

「もう一度確認しましょう。速田さんが探ってくれた情報だと、ハツヨちゃんは事務所の奥の部屋にいるようです。いまは黒色との抗争で人が出払っていて、見張りは一人。で、その見張りを、神田館の大将がうまいこと言って外に誘い出す。その隙に僕らがハツヨちゃんを助け出す」

義雄がそう言って顔を見ると、やっぱり責任が重いなあと市太郎が目線をそらす。

「そんなこと言わないで。大将が頼みの綱なんです」

若者三人がそろって手を合わせると、ようやく腹を据えたようだ。

「わかったよ。こう見えても不肖佐藤市太郎。若い時は、やくざものと渡り合ったこともあったんだ」

そう言うと、市太郎は部屋を出て極粋会事務所の扉を叩いた。送り出した三人は、扉を少し開けて様子を伺う。

「ごめんなさい。邪魔するよ」

中に人の気配はするが、返答はない。

「神田館の佐藤でした。片岡さんはいたかい?」

もう一度叩くと、半開きにした扉から覗き込むようにして男が顔を出した。丸刈りの頭に極粋会の法被。片岡に付き従っているいつもの三人のうちの一人である。市太郎と目が合うと、表情が緩んだ。

「あ、社長。ご苦労様です」

「ああ、中、いいかな」

少し考えたが、招き入れた。まずは順調だ。

「ここ座ってください」

部屋は十二畳ほどである。事務机と椅子が一揃い。壁に戸棚が二つ。中央の黒の応接セットがやけに重々しく目立っている。奥にも扉があるが、閉められている。その奥にハツヨがいるはずである。男は市太郎にソファを勧めると、ご無沙汰してますと頭を下げた。

「ああ君、なんてったっけ? 」

「鶴岡です。すみませんね。きょう片岡はあいにく……」

「あ、そう。出てるんだ」

「はい。ちょっと立て込んでまして」

鶴岡は、急須にお湯を入れ、お茶を出す用意を始めている。

「あの、佐藤社長には、いつも神田館、顔で入れてもらって助かってます」

「ああ、そうなんだっけ?」

「俺、活動写真見んのが大好きなんすよ。だから」

「ああそう。そうなんだ」

「休みんときは、三本も四本も立て続けに観るんすよ。あ、でも今度からはちょっとは木戸銭払うようにしますんで」

「いやいや、気にせんでいいよ。極粋会さんにはお世話になってるからね」

この鶴岡、もともと辻川が博徒だった時代には、配下で使いっぱしりをしていた男である。辻川が足を洗ってからは、彼が経営する土木請負の会社に雇われていたが、極粋会の発足に伴って実働部隊の一人として送り込まれた。

このため右翼といってもポリシーはなく、どちらかと言うと揉め事は嫌いという人間である。そのせいか、いつもの三人のうち武闘派の二人は黒色との抗争現場に駆り出され、彼は留守番をさせられている。

鶴岡が、どうぞと出した茶を一口飲むと、市太郎が話し始めた。

「……実はね、今度新しい活動館を建てる計画があるんだけど、そこの支配人に誰か出してもらえないか、相談に来たのさ」

「え、そうなんすか?」

「うん。おととし、うちの看板だった第一神田館が焼けちまったろう。そのあと、旭川は一館だけでやってたんだが、なんとか資金の手当てが付いてね」

鶴岡は自ら活動写真好きと言うだけあって、市太郎の向かいに座るや身を乗り出した。

「……君、鶴岡君だっけ? 関心ありそうだね」

市太郎はそう言うと、ふところから四つに畳んだ紙を取り出した。

「で、これ図面なんだけどね」

テーブルに広げると、新しい活動写真館の見取り図が描かれている。

「一階はここが客席で、ここが舞台で、これがスクリーン。二階と三階にも二つずつ舞台とスクリーンあってさ……」

鶴岡は図面に釘付けである。

「……ね、どっか、外で話さない?」

「え?」

「いや、せっかくだから酒でも飲みながらさ。私も活動好きの人の意見、じっくり聴きたいしさ」

途端に鶴岡が困った顔をした。

「いやー、ここじゃだめですか?」

「ここ?」

「ええ」

「外じゃ駄目?」

「すみません。きょうはここ離れられないんすよ。訳ありまして」

やっぱり、簡単には連れ出せないようだ。

「そっか、飲みながらのほうがいろいろ意見が出るんだけどねえ」

と渋い顔をするや、市太郎が素っ頓狂な声を上げた。

「あー、おしっこ」

「え、なんすか? おしっこすか?」

「うん、年取ると近くなってね。どこかな?」

「ああ、それなら、廊下左に行って、右曲がって、突き当りです」

「え、どこ? わかんない」

「だからここ出たら廊下ありますでしょ。そこ左に行って、次、右曲がったら突き当りに……」

「私、最近、目が弱くなってね。ここ暗いしさ。案内してくんない?」

「え、俺がすか? 困ったな」

「私、そういう親切な人に支配人になってほしいなー、なんて思ったりして」

それを聞くと、いきなり立ち上がった。

「あ、いきます。いきます。トイレくらいならいいです。喜んで」

体はもう出口に向かっている。

「うん、いいなー、そういう機敏に動ける人。じゃ手引いてもらって」

「え、社長、そんなに目悪かったですか? よくここまで来られましたね」

鶴岡は怪訝そうな顔をしたが、市太郎の差し出す手を取って扉を開けると、廊下の奥にある便所に向かう。市太郎といえば、まるで一気に十も老けたようなおぼつかない足取りである。

そんな二人が廊下の角を曲がって見えなくなるのを確認すると、陰で様子を伺っていた若者たちは、義雄、栄治、武志の順に素早く事務所に滑り込んだ。手はず通り武志が外の様子を伺い、義雄と栄治が奥の部屋に進む。

その部屋は書類などが置かれた六畳ほどの洋室である。戸棚の陰に椅子があり、ハツヨはそこに置かれた椅子に縛られていた。駆け寄った二人にすぐに気づいて声を上げようとするが、猿ぐつわをされているためもごもごというばかりである。そんなハツヨに声を上げるなと身振りで伝えると、二人は猿ぐつわを外し、幾重にも巻かれた麻縄を解き始めるが、これがなかなか硬い。事務所の入り口では、元来せっかちな武志がしきりに気をもんでいる。

「ハサミ持ってくりゃよかった」

義雄はそう弱音を吐いたが、一つの硬い結び目を栄治がようやく解くと、上半身を縛っていた縄は一気に緩んだ。裾を縛っていた残りの縄の結び目もほどなく解け、ハツヨが立ち上がるとあっけなく床に落ちた。

「よし行こう」

三人を迎えた武志が半開きにした扉から外をうかがった時、廊下の角から甲高い声が響いた。

「あー、おしっこして、すっきりしたー。もう事務所に戻ってきちゃったー」

事務所を出てすでに十分ほど。市太郎もさすがに時間を稼ぐのに限界を感じたらしい。

「なんすか? 急に声でかくなりましたよ」

「そう? 最近耳も遠くなってきたせいかな。普通だと思うけど」

市太郎はそう言いながら事務所の扉の前の廊下の床を素早く見渡した。奪還に成功した時は紙くずを落としておく約束だが、どこにも見当たらない。

「いやいや、かなり張ってるじゃないですか」

ぶつぶつと言いながら鶴岡が中に入った。すでに義雄ら四人は奥の部屋に戻っている。鶴岡はソファのところまで市太郎を案内すると、自分も椅子にかけ、先程の図面を眺め始めた。

「新しい活動館の場所はどこなんすか? やっぱ元の神田館の所がいいですよね」

早くも支配人になったかのような調子である。

「うん、まあそんなところかな」

「ですよね。あそこ、一等地ですからね」

手詰まりになった市太郎は、もう一度誘いを入れる。

「ところでさ、やっぱりどっか外で話さない?」

「そうしたいところなんですが、すみません、ここ空にするわけにいかないんすよ」

「そうなんだ」

市太郎はそう言いながら再び図面の説明を始めたが、急に話を止め、再び素っ頓狂な声を上げた。

「あー。今度は、なんか、下の方がもよおしてきちゃった」

立ち上がると、下腹を押さえる。

「え、大きい方ですか? さっき一緒にしちゃえば良かったじゃないすか」

「いや僕もそう思うよ。そうすりゃ、一回で済んだのに。でも、あ、お腹も痛くなってきちゃった。悪い、もう一回」

市太郎は、片手で下腹を押さえ、片手で拝むポーズをしている。しかもひときわ苦しげな表情。これでは鶴岡も付き合わざるを得ない。

「しょうがないなー。これが最後ですよ」

「ああ最後、最後、最後だから。じゃあ、お便所、行ってくるぞー。今度は大きい方」

「ですから。声張り過ぎですって。何なんすか、本当に」

そう言いながらも、鶴岡は再び市太郎の手を引いて事務所から出ていった。

扉に耳を当てて様子を伺っていた四人は、部屋に誰もいないことを確かめると行動を起こす。武志を先頭に事務所を出ようとするが、扉を開けたところで足が止まってしまう。廊下の先に人影があったからである。時間をおいてもう一度扉を開けると、目の前に見覚えのある白の上下の大柄な男がいた。常盤橋に出かけているはずの片岡である。

その片岡、背広の所々に土汚れがついていて、髪も乱れている。左手に木刀を持っているのは、右腕を痛めたせいか。

「これはこれは、皆さんおそろいで。……そうですか。我々が黒色の連中とやりあっている間にってことですか。ま、ひとまず中に入っていただきましょうかね。……絵を描いたのは、佐野先生あたりでしょうな」

片岡の言葉に気圧されたかのように四人は部屋の中に後ずさった。片岡も引きつったような笑いを浮かべながら部屋に入る。後ろ手に扉を閉めると、ゆっくりと近くにあった椅子を引き、腰を下ろした。

「さてと、どうしたもんですかね」

片岡がそう言って木刀を肩に担いだとき、廊下の角から市太郎と鶴岡が姿を見せた。用を済ませて戻ってきたようだ。

「あー、すっきりしたーって、さすがにもういないよね」

「いないって何がです?」

「いやいやお腹の中のもののことさ」

そう言い繕いながら床を見渡すと、やはり紙くずはない。あわてて扉を開けると、片岡の背中越しに四人の姿が目に飛び込んできた。固まっている市太郎を押しのけるように鶴岡も部屋に入ると、思わず、え、どうなってるんすかと声を上げる。それを聞いた片岡が怒りを爆発させた。

「ばかやろう。どうなってるって、常盤橋で黒色と乱闘になったんだよ。そしたら警官が割って来て、どっちもほとんどしょっぴかれちまった。お前、社長に騙されかけてたのが、わかんないのか?」

「えっ、社長、おれ騙してたんすか?」

市太郎は顔を真赤にした片岡から遠ざかるように部屋の隅に回り込むと、鶴岡に向かってごめんごめんをしている。

「面目ありません」

「だから気を抜くなと言っといたろうが」

片岡が足元のごみ箱を蹴飛ばすと、市太郎の脇の壁に当たって大きな音を立てた。

「……あのー、片岡君。あんたの部下を騙そうとしたのは悪かった。が、ここは私の顔を立てて、娘さんを開放してやってくれないだろうか。仲間が警察に連れて行かれたって言ってたよね。そんな状態なら、もうこっちの話はいいだろう」

しかし片岡の顔はこわばったままだ。

「社長には、いろいろ世話になってるんで、逆らうのは恐縮ですが、これはメンツの問題なんですよ。そんな小娘、どうでもいいっちゃいいんだが、こんだけ舐められたうえに、素人に出し抜かれたとあっちゃ、俺らは今までのように旭川で仕事ができなくなる」

「そうは言っても…」

「私はね覚悟はできてるんだ。悪いが、娘置いて、帰ってもらうしかないですね」

その時、部屋の奥に身を寄せ合うようにしていた四人の中から、武志が一歩前に出た。

「ふざけんな。あんたけがしてるじゃないか。あくまでって言うなら、力づくでも」

「……坊主。そういう口をきくときは相手を確かめてからにするんだな。俺は覚悟を決めてるって言ったろう」

片岡は立ち上がって左手の木刀を横にいる鶴岡の方に放ると、同じ手でふところから黒っぽい塊を取り出した。小型の拳銃である。それを見た義雄が武志の腕を取って後ろに引き寄せた。

「……武志。下がろう」

武志の顔からは血の気が引いている。

「……そう、みんな、いい子だ。言うことは聞いたほうがいい」。

片岡はうなずきながら四人を見渡していたが、ふとその動きを止めた。視線の先には、膝をついてハツヨをかばいながらも鋭い視線で身構えている栄治がいる。

「おや一人反抗的な子がいるね」

栄治はごくりと一度つばを飲み込むと、ゆっくりと立ち上がった。

「……あんたさ、いい加減、強がるのは止めなよ」

「ん? よく聞こえなかったな。もう一度言ってくれよ」

「……強がるのは止めなって言ったんだよ」

そう言いながら片岡に近づこうとする栄治の腕をハツヨがつかむ。しかし栄治は片岡の目を見据えながら、その手をゆっくりと振りほどく。

「あんたのことはヤマニの大将から聞いたよ。あんたは俺とおんなじだ。だから分かるんだよ」

「何を言いたいんだか、さっぱりだがね」

栄治は、さらに片岡との距離を詰めていく。

「分かるんだよ俺には。あんたはこうすることが正しいと上から言われて、それを信じることが勤めだと思っている。……でも本当にそれはあんたがやりたいことなのか? そんなことをしても心は満たされないと、気が付いているはずだ」

「……うるさいな。黙れよ」

片岡が構えた拳銃が横に振られる。それはいやいやでもしていようだ。

「俺もね。おんなじだったから分かるんだよ。俺たちは空っぽだったんだ。だから最初は良かったんだ。何にも考えずに。ただ言われたことを黙々と実行する」

「黙れよ。止めろ」

片岡の声が大きくなる。

「信じたことが間違いだったら何もなくなっちゃう。それが怖いんだよ。あんたも! 俺も!」

「黙れって言ってんだろ!」

片岡が叫ぶと同時に、パンという乾いた音が事務所に響いた。同時に壁際の三人の目の前で栄治が崩れ落ちた。一瞬の沈黙の後、ハツヨが栄治に駆け寄る。

「兄さん!どうして。兄さん」

栄治はうつ伏せのまま太もものあたりを押さえて苦悶の声を上げている。その時、事務所の外で男の声が響いた。

「え、警察、何の用だよ? え? 発砲音? パンクかなんかじゃないの。え? 片岡部長? ここになんかいませんて」

それを聞いて我に返ったのか、誰だ、と片岡が鶴岡に問うた。

「もしかしたら誰か、若いもんが戻ってきたんじゃ」

その声にかぶさるように男の声が続く。

「え? 令状? なんのことか分かんないよ。だから、いないもんはいないって言ってるでしょうが」

「片岡さん、まずいっすよ。誰だか知らないが、時間稼ぎをしている間に逃げましょう。非常口の階段使えば、逃げられます」

片岡は分かったと言うと、ひと固まりになっている義雄らを見渡し、拳銃で栄治を指した。

「こいつはおれを見下した。自業自得だからな」

「片岡さん、急ぎましょう」

「わかってる」

二人は、非常階段に通じる扉がある奥の部屋に向うと、普段は使われていない扉を開け、階段を急ぎ足で降りていった。カンカンカンという足音が消えた頃、ようやく我に返った武志が義雄に向かって声を上げた。

「え、それで、ど、どうする?」

「どうするって、外に警察がいるんなら知らせなきゃ。それと医者」

「そうだよな。じゃ外へ」

武志が事務所を出ようとすると、先程の男の声がまた響いた。

「だから、いないって言ってるじゃないですか。いないんですよ、片岡部長は」

あわてて身を隠す武志。

「片岡さん? ……いないですよね? 片岡さん? いやしませんよね?」

「え、お前?」

辺りをうかがうように入ってきたのは、四つボタンの上着に、短めのズボン。近文コタンの東二である。

「え、お前、どうして」

「様子を見にきたんだけど、拳銃の音が聞こえたんでね」

「じゃ、警察は?」

武志が混乱した様子で聞くと、東二は鼻で笑った。

「そんなの乱闘事件で出払ってるよ。いま仲間が医者を呼びに行ってる」

まだぽかんとしている武志をよそに、義雄はすでに事情を飲み込んでいる。あとの心配は栄治である。

「大将、栄治さん、どうですか?」

「うーん、急所はやられていないが、急がないと……」

「兄さん、聞いた? お医者さん、呼んでくれてるって。それまで頑張って。兄さん」

東二は首に巻いていた手ぬぐいを引き裂くと、栄治の止血を始めた。

(続く)

<注釈・第八章>

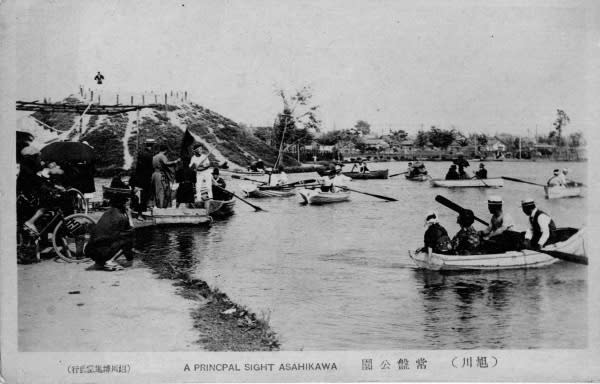

* (北海道護国神社)招魂祭(しょうこんさい)

・ 戦死した北海道出身者を祀る北海道護国神社の慰霊大祭のこと。例年、6月4日が宵宮祭で、5日が慰霊大祭、6日が後日祭。かつての旭川には、招魂祭に合わせ、大勢の遺族が道内各地から集まった(もちろん今もお参りをする人は少なくない)。また市内には見世物小屋や露店も建ち並ぶ。

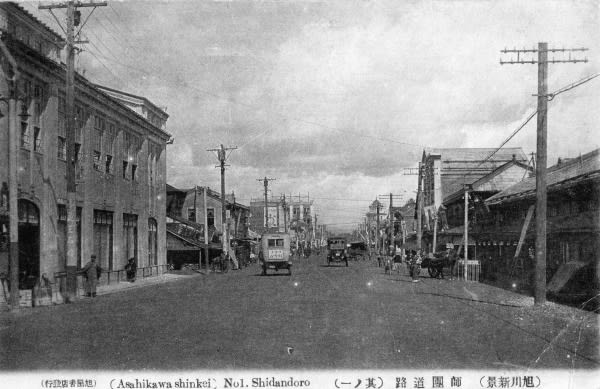

招魂祭の賑わい(昭和6年)

<注釈・第九章>

* 三条通六丁目

・ 旭川中心部の一角で、古くから多くの飲食店が集まっている場所。現在も36(さんろく)街と呼ばれ、北海道では札幌のススキノの次ぐ規模の歓楽街として知られている。

* 「佐藤でした。片岡さんはいたかい?」

・ 電話をしたり、人の家を訪ねたりするとき、北海道民は過去形を使って挨拶することがあるが、これは「です」「いる」と言い切るより、幾分丁寧な言葉遣いである。

「小説版 旭川青春グラフィティ ザ・ゴールデンエイジ」。

今回はいよいよ5回目、第八章と第九章です。

この2章は、6月の招魂祭(しょうこんさい)の日の出来事です。

招魂祭は、旭川にある北海道護国神社のお祭り。戦争で亡くなった北海道出身者のための慰霊大祭で、かつては北海道各地から大勢の遺族が集まり、街は賑わいを見せました。

その招魂祭の夜、物語は大きく展開します。

それでは今回も最後までお付き合いください。

**********

第8章 数日後 カフェー・ヤマニ

日を追って何かが煮えつまってゆくような重い予感がわたくしにも濃くなってゆきました。しかし、どんな形で、いつあらわれるのかは、全くわかりません。あたりはかえって前よりもしずかな感じさえあるのです。

(齋藤史 「おやじとわたしー二・二六事件余談」より)

ハツヨと栄治の兄妹(きょうだい)と、義雄、武志らが出会って数日が経った。四条師団道路のカフェー・ヤマニでは、昼の営業が始まったばかりの時間で、客はいない。昼番の女給たちは、この日もまた手持ち無沙汰である。

「先生、やっぱりこれ……」

テーブルに置かれた朝刊を見ながら武志が言うと、義雄が続けた。

「まずいっすよねえ」

声をかけられた社会活動家の佐野文子がうなずく。

「そうよねえ」

三人は息を合わせたように一斉に腕組みをすると、しばし黙り込む。

そこへ店主の速田が事務所に続くドアを開けて姿を見せた。中で事務作業をしていたらしい。

「……どうしたんですか、こんな時間から顔を突き合わせて」

「ああ大将、これ見てくださいよ」

武志は速田を招くと、テーブルに広げた新聞を指差した。速田が体を折るようにして目をやる。

「えーと……」

記事は社会面の上段。「違法な労働を強要されし十六歳の酌婦、語った赤裸々な実態」という見出しだ。

「これって……」

すると義雄が記事の少し下を指差した。

「それに、ここ」

段が変わったところに関連記事がある。「訴えを受けし黒色青年同盟旭川支部、近く同店舗を当局に告発」との小見出し。

「なんだよ、これ」

「でしょ?」

「これって、あの娘(こ)、ハツヨちゃんが、黒色青年同盟のところに匿われてるって言ってるようなもんじゃない」

「で、まずいと思って、先生にも来てもらったんです」

文子は腕組みを解いて、両手をテーブルについた。

「私もね、あれからもやもやしてたのよ。こんなことになるならハツヨちゃんを渡さなければよかったって、つくづく思わされるわ」

何々さる、というのは、北海道でよく使われる言い回しである。このハサミよく切らさる、などと使う。文子は道産子ではないが、旭川に住んでもう十年になる。時折だが、このように北海道弁が口に出る。

「うーん、そうですよね。……あ、で、北修さんは? 北修さんもハツヨちゃんのことは承知なんだから、知らせた方がよくない?」

新聞から顔を上げた速田が促すと、義雄が頭をかいた。

「それがまだ腰痛くて動けないんですって。だから、あとは任せたって」

数日前にぎっくり腰をやった時の苦悶の表情が速田の頭に蘇る。だが武志は容赦がない。

「つくづく使えない親父。ちょっとの間でも弟子になったのが恥ずかしいわ」

「まあまあ二人とも。体のことなんだから仕方ないじゃない。……で、先生、これからどうします?」

「うーん、それなんだよね……」

速田に問われた文子が再び腕組みをすると、ガランガランと鐘が鳴り、入り口の辺りが騒がしくなった。女給たちが大きな声を上げている。

三人が顔を向けると、ドアの前で男が崩れるようにして膝をつくのが見えた。ハツヨの兄の栄治である。あわてて義雄と武志が駆け寄る。

「武志、手貸して」

二人は、栄治を抱えるようにして近くの椅子に座わらせた。その頬は赤く腫れ、一部が切れて血が滲んでいる。

「殴られてるみたい。誰か、外にいるのかも」

武志がそうつぶやくと、女給の一人が様子見てきますと言って駆け出した。速田が、え、大丈夫と声をかけるが、そのまま飛び出してゆく。

「……栄治さん。話せます?」

椅子のところでは、義雄が栄治の顔を覗き込んでいる。

「……俺は大丈夫。でもハツヨが連れてかれて」

「え? ハツヨちゃんが?」

「同盟の人が一人付いていてくれたんだけど、何にもできずに殴られて……」

そう言うと、頭を抱えて蹲(うずくま)った。

「俺のせいだ。やっぱり早くどっか遠くに行かせていれば」

「ちょっと、あんた。頭抱えてる場合じゃないよ。ちゃんと話してごらん」

文子の言葉に、栄治は二〜三度頭を振って顔を上げた。

栄治によると、兄妹はヤマニを出た後、梅原が手配した市内の空き部屋にいたという。そこは黒色青年同盟の支持者が持つ倉庫の二階で、ヤマニからは通り二つ離れた問屋街の一角にあった。

二人は外に出ず、食料などは付き添った同盟の活動員が運んでいた。この日も遅い朝食を取って部屋にいたところ、十時頃になって、突然、男たちが乱入、栄治らに暴行したうえハツヨを連れ去ったという。

「え、でもなんでそこにいたのがバレちゃったの? 」

速田がそう言うと、栄治は悔しそうに顔を歪めた。

「同盟の人が言ってました。情報がもれたらしいって」

「何よそれ、しょーもない」

とたんに武志が憤る。義雄はテーブルの新聞を持ってきた。

「この新聞のことも、栄治さんご存じなんですか? 」

記事をちらりと見るとうなずいた。

「……支部長には言ったんです。そんな記事が出たら、ハツヨが危なくなるって。でもハツヨのことを世の中に伝えて、それで不正を正すんだって。……俺はそれも大事だけどって言ったんだけど……」

栄治は唇をかみしめている。その時、様子を見に行っていた女給が息を切らせて戻ってきた。外には怪しい男たちはいなかったが、近所の商店主の話だと、少し前に近くの店のガラスが割られたという。襲われたのは極粋会の幹部が経営する店、襲撃したのは黒色青年同盟のメンバーである。

「それって、ハツヨちゃんを連れていかれた仕返しですかね?」

義雄の問いに栄治がうなずいた。

「だと思います。支部の人がこのままじゃ引き下がれないって言ってましたから」

「でさ、極粋会も人を集めてるって言ってた」

「今日は招魂祭(しょうこんさい)のお祭りなのにぃ」

女給の一人がそう声を上げた時、入り口から男が姿を見せた。黒色青年同盟の梅原である。髪が少し乱れ、目が血走っている。

「祭りの夜に騒ぎを起こすのは、不本意なんだが、身にふる火の粉ははらわないといけないのでね」

押し殺した声でそう言うと、椅子に座る栄治のところにまっすぐに歩いてくる。

「……栄治君、すぐ事務所に戻れと部下が伝えたはずだが。勝手な行動は困るんだ」

そこに割って入ったのは、文子である。

「あんたさ、栄治君に文句言う前に、言わなきゃならないことがあるんじゃないの?」

「……それはハツヨさんのことですよね。どうもスパイがいたようなんです。だが、大丈夫です。こちらも彼女の居所はつかみました。ハツヨさんは、奴らの本部事務所に監禁されています」

「え、監禁!」

声を上げた女給があわてて口を押さえるが、梅原は意に介さない。

「それに極粋会は我々の事務所のある常盤橋(ときわばし)の近くに集結していて、今夜にも襲撃してくるつもりのようです。先程、少し脅しておきましたが、我々は奴らを返り討ちにして、そのあとハツヨさんを救出します」

文子の梅原に対する不信は、すでに頂点に達している。

「あんたねえ、簡単に言うけど……」

「我々は、幾多の修羅場をくぐっていますからね。どうかご安心を。ということで、栄治君、君も準備を」

そこで梅原は、はじめて栄治の頬の傷に気がついたようだ。

「……ん? 怪我でもしましたか?」

文子と梅原のやり取りの間に、栄治は椅子から立ち上がっている。

「……いや、怪我はたいしたことないが、俺は行かない」

「……どういうことです?」

その目からは、おどおどとしていた光が消えている。

「……俺は、もうあんたにはついていかない。あんたは俺らのことを分かってくれる人だと思ってたけど、間違ってた」

「……なぜ? 不正を正したいと、君も言ってたじゃないか。今夜は、あの犬どもを蹴散らして、我々の正しさをアッピールする絶好の機会なんだ。君にはそれが分からないのか?」

梅原の声が大きくなるが、栄治の目は真っ直ぐに梅原に注がれている。

「帰ってくれ。俺はもうそれがどれほど正しかろうと、あんたの言葉では動かない」

梅原は顔を真赤にしてしばらく栄治を睨みつけていたが、やがて顔を背け、吐き捨てた。

「……社会正義の意義を認めん愚か者とは、一緒に行動はできんな。君とは決別する」

低い声でそう告げると、梅原は一堂を見渡し、大股で外に出ていった。

それを見届けると、緊張の糸が緩んだのか、栄治が椅子に座りこんだ。その肩に武志が手を置く。

「……俺も優柔不断なんだけどさ、あいつと離れるのは、間違ってないと思うよ」

「……でも、奴を信じたせいで」

武志の手の下で肩が震え始めた。

「栄治君。めそめそしている時じゃないよ。いま大事なのはとにかくハツヨちゃんを救うこと。みんなも、それはわかるわよね」

文子が皆を見渡しながらそう言うと、栄治が涙を拭った。その横では、速田が身を乗り出している。

「というと、先生、なんか策がありそうですね」

「うーん、まだ策と言えるものではないんだけど。……極粋会と黒色青年同盟が、いま常盤橋のところで睨み合っているのよね。夜、本格的にぶつかれば、極粋会の事務所は手薄になるはず。その隙をつけばってとこね」

「なるほど。で、どう動きます?」

義雄と武志も、近くに寄ってきた。

「具体的にハツヨちゃんを救い出すのはあなたたち若い三人として、あとはどう時間を確保するかってとこなのよ」

皆が頭を捻り始めてまもなく、文子が腿のあたりをポンと打った。

「……そうだ! 大将に協力してもらいましょう」

「え? 私?」

戸惑う速田ににっこりと笑いかけると文子が言った。

「いえ、力を貸してもらうのは、もう一人の大将よ!」

第9章 その夜 旭川極粋会事務所

俺は疲れて帽子を釘に掛ける。

汗臭い襯衣(しゃっつ)を脱いで顔を洗ふ。

瓦斯に火をつけて珈琲を沸かす。

俺は独りだ晩飯の支度をする。

馬鈴薯と玉葱をヂャツク・ナイフで切り刻む。

俺はこのナイフで靴の泥を落した。

俺はこのナイフで波止場の綱(ろっぷ)を断(き)った。

(鈴木政輝「あぱあと」)

三階建てのその建物は、カフェーや居酒屋、料亭などが集まる三条通六丁目の一角にあった。もともとは、土木請負業で財を成し、料亭や劇場の経営にも乗り出した元博徒の実業家、辻川泰吉(やすきち)の会社の一つ、辻川興行の社屋だった物件である。だが四年前、系列会社の新たな本拠地となるビルが完成し、辻川興行もそこに移った。このため今は十ほどある部屋は貸し出され、不動産業者の事務所や商店の仮倉庫などに使われている。

その中で、国粋主義団体、旭川極粋(きょくすい)会の事務所は、建物の最上階にあった。会の発足に合わせ、会長となった辻川が場所を提供したのである。現在、この建物で借り手のある部屋は半分ほど。最も多く階段を上り下りしなければならない三階には極粋会事務所しか入っていない。

その事務所の隣にある空き部屋では、つい先程着いたばかりの四人の影があった。義雄、武志、栄治ともう一人。濃い緑の長着に羽織姿の初老の男。活動写真館、神田館の大将こと、佐藤市太郎である。

「大丈夫かな。私は興行主なんで、ここには何度か来ているが」

親交のある佐野文子の依頼でハツヨの奪還に手を貸すことになったが、ここに至って怖気づいているようだ。

「佐野先生の指示通りやれば、大丈夫ですから」

自分にも言い聞かすように武志が言う。

「もう一度確認しましょう。速田さんが探ってくれた情報だと、ハツヨちゃんは事務所の奥の部屋にいるようです。いまは黒色との抗争で人が出払っていて、見張りは一人。で、その見張りを、神田館の大将がうまいこと言って外に誘い出す。その隙に僕らがハツヨちゃんを助け出す」

義雄がそう言って顔を見ると、やっぱり責任が重いなあと市太郎が目線をそらす。

「そんなこと言わないで。大将が頼みの綱なんです」

若者三人がそろって手を合わせると、ようやく腹を据えたようだ。

「わかったよ。こう見えても不肖佐藤市太郎。若い時は、やくざものと渡り合ったこともあったんだ」

そう言うと、市太郎は部屋を出て極粋会事務所の扉を叩いた。送り出した三人は、扉を少し開けて様子を伺う。

「ごめんなさい。邪魔するよ」

中に人の気配はするが、返答はない。

「神田館の佐藤でした。片岡さんはいたかい?」

もう一度叩くと、半開きにした扉から覗き込むようにして男が顔を出した。丸刈りの頭に極粋会の法被。片岡に付き従っているいつもの三人のうちの一人である。市太郎と目が合うと、表情が緩んだ。

「あ、社長。ご苦労様です」

「ああ、中、いいかな」

少し考えたが、招き入れた。まずは順調だ。

「ここ座ってください」

部屋は十二畳ほどである。事務机と椅子が一揃い。壁に戸棚が二つ。中央の黒の応接セットがやけに重々しく目立っている。奥にも扉があるが、閉められている。その奥にハツヨがいるはずである。男は市太郎にソファを勧めると、ご無沙汰してますと頭を下げた。

「ああ君、なんてったっけ? 」

「鶴岡です。すみませんね。きょう片岡はあいにく……」

「あ、そう。出てるんだ」

「はい。ちょっと立て込んでまして」

鶴岡は、急須にお湯を入れ、お茶を出す用意を始めている。

「あの、佐藤社長には、いつも神田館、顔で入れてもらって助かってます」

「ああ、そうなんだっけ?」

「俺、活動写真見んのが大好きなんすよ。だから」

「ああそう。そうなんだ」

「休みんときは、三本も四本も立て続けに観るんすよ。あ、でも今度からはちょっとは木戸銭払うようにしますんで」

「いやいや、気にせんでいいよ。極粋会さんにはお世話になってるからね」

この鶴岡、もともと辻川が博徒だった時代には、配下で使いっぱしりをしていた男である。辻川が足を洗ってからは、彼が経営する土木請負の会社に雇われていたが、極粋会の発足に伴って実働部隊の一人として送り込まれた。

このため右翼といってもポリシーはなく、どちらかと言うと揉め事は嫌いという人間である。そのせいか、いつもの三人のうち武闘派の二人は黒色との抗争現場に駆り出され、彼は留守番をさせられている。

鶴岡が、どうぞと出した茶を一口飲むと、市太郎が話し始めた。

「……実はね、今度新しい活動館を建てる計画があるんだけど、そこの支配人に誰か出してもらえないか、相談に来たのさ」

「え、そうなんすか?」

「うん。おととし、うちの看板だった第一神田館が焼けちまったろう。そのあと、旭川は一館だけでやってたんだが、なんとか資金の手当てが付いてね」

鶴岡は自ら活動写真好きと言うだけあって、市太郎の向かいに座るや身を乗り出した。

「……君、鶴岡君だっけ? 関心ありそうだね」

市太郎はそう言うと、ふところから四つに畳んだ紙を取り出した。

「で、これ図面なんだけどね」

テーブルに広げると、新しい活動写真館の見取り図が描かれている。

「一階はここが客席で、ここが舞台で、これがスクリーン。二階と三階にも二つずつ舞台とスクリーンあってさ……」

鶴岡は図面に釘付けである。

「……ね、どっか、外で話さない?」

「え?」

「いや、せっかくだから酒でも飲みながらさ。私も活動好きの人の意見、じっくり聴きたいしさ」

途端に鶴岡が困った顔をした。

「いやー、ここじゃだめですか?」

「ここ?」

「ええ」

「外じゃ駄目?」

「すみません。きょうはここ離れられないんすよ。訳ありまして」

やっぱり、簡単には連れ出せないようだ。

「そっか、飲みながらのほうがいろいろ意見が出るんだけどねえ」

と渋い顔をするや、市太郎が素っ頓狂な声を上げた。

「あー、おしっこ」

「え、なんすか? おしっこすか?」

「うん、年取ると近くなってね。どこかな?」

「ああ、それなら、廊下左に行って、右曲がって、突き当りです」

「え、どこ? わかんない」

「だからここ出たら廊下ありますでしょ。そこ左に行って、次、右曲がったら突き当りに……」

「私、最近、目が弱くなってね。ここ暗いしさ。案内してくんない?」

「え、俺がすか? 困ったな」

「私、そういう親切な人に支配人になってほしいなー、なんて思ったりして」

それを聞くと、いきなり立ち上がった。

「あ、いきます。いきます。トイレくらいならいいです。喜んで」

体はもう出口に向かっている。

「うん、いいなー、そういう機敏に動ける人。じゃ手引いてもらって」

「え、社長、そんなに目悪かったですか? よくここまで来られましたね」

鶴岡は怪訝そうな顔をしたが、市太郎の差し出す手を取って扉を開けると、廊下の奥にある便所に向かう。市太郎といえば、まるで一気に十も老けたようなおぼつかない足取りである。

そんな二人が廊下の角を曲がって見えなくなるのを確認すると、陰で様子を伺っていた若者たちは、義雄、栄治、武志の順に素早く事務所に滑り込んだ。手はず通り武志が外の様子を伺い、義雄と栄治が奥の部屋に進む。

その部屋は書類などが置かれた六畳ほどの洋室である。戸棚の陰に椅子があり、ハツヨはそこに置かれた椅子に縛られていた。駆け寄った二人にすぐに気づいて声を上げようとするが、猿ぐつわをされているためもごもごというばかりである。そんなハツヨに声を上げるなと身振りで伝えると、二人は猿ぐつわを外し、幾重にも巻かれた麻縄を解き始めるが、これがなかなか硬い。事務所の入り口では、元来せっかちな武志がしきりに気をもんでいる。

「ハサミ持ってくりゃよかった」

義雄はそう弱音を吐いたが、一つの硬い結び目を栄治がようやく解くと、上半身を縛っていた縄は一気に緩んだ。裾を縛っていた残りの縄の結び目もほどなく解け、ハツヨが立ち上がるとあっけなく床に落ちた。

「よし行こう」

三人を迎えた武志が半開きにした扉から外をうかがった時、廊下の角から甲高い声が響いた。

「あー、おしっこして、すっきりしたー。もう事務所に戻ってきちゃったー」

事務所を出てすでに十分ほど。市太郎もさすがに時間を稼ぐのに限界を感じたらしい。

「なんすか? 急に声でかくなりましたよ」

「そう? 最近耳も遠くなってきたせいかな。普通だと思うけど」

市太郎はそう言いながら事務所の扉の前の廊下の床を素早く見渡した。奪還に成功した時は紙くずを落としておく約束だが、どこにも見当たらない。

「いやいや、かなり張ってるじゃないですか」

ぶつぶつと言いながら鶴岡が中に入った。すでに義雄ら四人は奥の部屋に戻っている。鶴岡はソファのところまで市太郎を案内すると、自分も椅子にかけ、先程の図面を眺め始めた。

「新しい活動館の場所はどこなんすか? やっぱ元の神田館の所がいいですよね」

早くも支配人になったかのような調子である。

「うん、まあそんなところかな」

「ですよね。あそこ、一等地ですからね」

手詰まりになった市太郎は、もう一度誘いを入れる。

「ところでさ、やっぱりどっか外で話さない?」

「そうしたいところなんですが、すみません、ここ空にするわけにいかないんすよ」

「そうなんだ」

市太郎はそう言いながら再び図面の説明を始めたが、急に話を止め、再び素っ頓狂な声を上げた。

「あー。今度は、なんか、下の方がもよおしてきちゃった」

立ち上がると、下腹を押さえる。

「え、大きい方ですか? さっき一緒にしちゃえば良かったじゃないすか」

「いや僕もそう思うよ。そうすりゃ、一回で済んだのに。でも、あ、お腹も痛くなってきちゃった。悪い、もう一回」

市太郎は、片手で下腹を押さえ、片手で拝むポーズをしている。しかもひときわ苦しげな表情。これでは鶴岡も付き合わざるを得ない。

「しょうがないなー。これが最後ですよ」

「ああ最後、最後、最後だから。じゃあ、お便所、行ってくるぞー。今度は大きい方」

「ですから。声張り過ぎですって。何なんすか、本当に」

そう言いながらも、鶴岡は再び市太郎の手を引いて事務所から出ていった。

扉に耳を当てて様子を伺っていた四人は、部屋に誰もいないことを確かめると行動を起こす。武志を先頭に事務所を出ようとするが、扉を開けたところで足が止まってしまう。廊下の先に人影があったからである。時間をおいてもう一度扉を開けると、目の前に見覚えのある白の上下の大柄な男がいた。常盤橋に出かけているはずの片岡である。

その片岡、背広の所々に土汚れがついていて、髪も乱れている。左手に木刀を持っているのは、右腕を痛めたせいか。

「これはこれは、皆さんおそろいで。……そうですか。我々が黒色の連中とやりあっている間にってことですか。ま、ひとまず中に入っていただきましょうかね。……絵を描いたのは、佐野先生あたりでしょうな」

片岡の言葉に気圧されたかのように四人は部屋の中に後ずさった。片岡も引きつったような笑いを浮かべながら部屋に入る。後ろ手に扉を閉めると、ゆっくりと近くにあった椅子を引き、腰を下ろした。

「さてと、どうしたもんですかね」

片岡がそう言って木刀を肩に担いだとき、廊下の角から市太郎と鶴岡が姿を見せた。用を済ませて戻ってきたようだ。

「あー、すっきりしたーって、さすがにもういないよね」

「いないって何がです?」

「いやいやお腹の中のもののことさ」

そう言い繕いながら床を見渡すと、やはり紙くずはない。あわてて扉を開けると、片岡の背中越しに四人の姿が目に飛び込んできた。固まっている市太郎を押しのけるように鶴岡も部屋に入ると、思わず、え、どうなってるんすかと声を上げる。それを聞いた片岡が怒りを爆発させた。

「ばかやろう。どうなってるって、常盤橋で黒色と乱闘になったんだよ。そしたら警官が割って来て、どっちもほとんどしょっぴかれちまった。お前、社長に騙されかけてたのが、わかんないのか?」

「えっ、社長、おれ騙してたんすか?」

市太郎は顔を真赤にした片岡から遠ざかるように部屋の隅に回り込むと、鶴岡に向かってごめんごめんをしている。

「面目ありません」

「だから気を抜くなと言っといたろうが」

片岡が足元のごみ箱を蹴飛ばすと、市太郎の脇の壁に当たって大きな音を立てた。

「……あのー、片岡君。あんたの部下を騙そうとしたのは悪かった。が、ここは私の顔を立てて、娘さんを開放してやってくれないだろうか。仲間が警察に連れて行かれたって言ってたよね。そんな状態なら、もうこっちの話はいいだろう」

しかし片岡の顔はこわばったままだ。

「社長には、いろいろ世話になってるんで、逆らうのは恐縮ですが、これはメンツの問題なんですよ。そんな小娘、どうでもいいっちゃいいんだが、こんだけ舐められたうえに、素人に出し抜かれたとあっちゃ、俺らは今までのように旭川で仕事ができなくなる」

「そうは言っても…」

「私はね覚悟はできてるんだ。悪いが、娘置いて、帰ってもらうしかないですね」

その時、部屋の奥に身を寄せ合うようにしていた四人の中から、武志が一歩前に出た。

「ふざけんな。あんたけがしてるじゃないか。あくまでって言うなら、力づくでも」

「……坊主。そういう口をきくときは相手を確かめてからにするんだな。俺は覚悟を決めてるって言ったろう」

片岡は立ち上がって左手の木刀を横にいる鶴岡の方に放ると、同じ手でふところから黒っぽい塊を取り出した。小型の拳銃である。それを見た義雄が武志の腕を取って後ろに引き寄せた。

「……武志。下がろう」

武志の顔からは血の気が引いている。

「……そう、みんな、いい子だ。言うことは聞いたほうがいい」。

片岡はうなずきながら四人を見渡していたが、ふとその動きを止めた。視線の先には、膝をついてハツヨをかばいながらも鋭い視線で身構えている栄治がいる。

「おや一人反抗的な子がいるね」

栄治はごくりと一度つばを飲み込むと、ゆっくりと立ち上がった。

「……あんたさ、いい加減、強がるのは止めなよ」

「ん? よく聞こえなかったな。もう一度言ってくれよ」

「……強がるのは止めなって言ったんだよ」

そう言いながら片岡に近づこうとする栄治の腕をハツヨがつかむ。しかし栄治は片岡の目を見据えながら、その手をゆっくりと振りほどく。

「あんたのことはヤマニの大将から聞いたよ。あんたは俺とおんなじだ。だから分かるんだよ」

「何を言いたいんだか、さっぱりだがね」

栄治は、さらに片岡との距離を詰めていく。

「分かるんだよ俺には。あんたはこうすることが正しいと上から言われて、それを信じることが勤めだと思っている。……でも本当にそれはあんたがやりたいことなのか? そんなことをしても心は満たされないと、気が付いているはずだ」

「……うるさいな。黙れよ」

片岡が構えた拳銃が横に振られる。それはいやいやでもしていようだ。

「俺もね。おんなじだったから分かるんだよ。俺たちは空っぽだったんだ。だから最初は良かったんだ。何にも考えずに。ただ言われたことを黙々と実行する」

「黙れよ。止めろ」

片岡の声が大きくなる。

「信じたことが間違いだったら何もなくなっちゃう。それが怖いんだよ。あんたも! 俺も!」

「黙れって言ってんだろ!」

片岡が叫ぶと同時に、パンという乾いた音が事務所に響いた。同時に壁際の三人の目の前で栄治が崩れ落ちた。一瞬の沈黙の後、ハツヨが栄治に駆け寄る。

「兄さん!どうして。兄さん」

栄治はうつ伏せのまま太もものあたりを押さえて苦悶の声を上げている。その時、事務所の外で男の声が響いた。

「え、警察、何の用だよ? え? 発砲音? パンクかなんかじゃないの。え? 片岡部長? ここになんかいませんて」

それを聞いて我に返ったのか、誰だ、と片岡が鶴岡に問うた。

「もしかしたら誰か、若いもんが戻ってきたんじゃ」

その声にかぶさるように男の声が続く。

「え? 令状? なんのことか分かんないよ。だから、いないもんはいないって言ってるでしょうが」

「片岡さん、まずいっすよ。誰だか知らないが、時間稼ぎをしている間に逃げましょう。非常口の階段使えば、逃げられます」

片岡は分かったと言うと、ひと固まりになっている義雄らを見渡し、拳銃で栄治を指した。

「こいつはおれを見下した。自業自得だからな」

「片岡さん、急ぎましょう」

「わかってる」

二人は、非常階段に通じる扉がある奥の部屋に向うと、普段は使われていない扉を開け、階段を急ぎ足で降りていった。カンカンカンという足音が消えた頃、ようやく我に返った武志が義雄に向かって声を上げた。

「え、それで、ど、どうする?」

「どうするって、外に警察がいるんなら知らせなきゃ。それと医者」

「そうだよな。じゃ外へ」

武志が事務所を出ようとすると、先程の男の声がまた響いた。

「だから、いないって言ってるじゃないですか。いないんですよ、片岡部長は」

あわてて身を隠す武志。

「片岡さん? ……いないですよね? 片岡さん? いやしませんよね?」

「え、お前?」

辺りをうかがうように入ってきたのは、四つボタンの上着に、短めのズボン。近文コタンの東二である。

「え、お前、どうして」

「様子を見にきたんだけど、拳銃の音が聞こえたんでね」

「じゃ、警察は?」

武志が混乱した様子で聞くと、東二は鼻で笑った。

「そんなの乱闘事件で出払ってるよ。いま仲間が医者を呼びに行ってる」

まだぽかんとしている武志をよそに、義雄はすでに事情を飲み込んでいる。あとの心配は栄治である。

「大将、栄治さん、どうですか?」

「うーん、急所はやられていないが、急がないと……」

「兄さん、聞いた? お医者さん、呼んでくれてるって。それまで頑張って。兄さん」

東二は首に巻いていた手ぬぐいを引き裂くと、栄治の止血を始めた。

(続く)

<注釈・第八章>

* (北海道護国神社)招魂祭(しょうこんさい)

・ 戦死した北海道出身者を祀る北海道護国神社の慰霊大祭のこと。例年、6月4日が宵宮祭で、5日が慰霊大祭、6日が後日祭。かつての旭川には、招魂祭に合わせ、大勢の遺族が道内各地から集まった(もちろん今もお参りをする人は少なくない)。また市内には見世物小屋や露店も建ち並ぶ。

招魂祭の賑わい(昭和6年)

<注釈・第九章>

* 三条通六丁目

・ 旭川中心部の一角で、古くから多くの飲食店が集まっている場所。現在も36(さんろく)街と呼ばれ、北海道では札幌のススキノの次ぐ規模の歓楽街として知られている。

* 「佐藤でした。片岡さんはいたかい?」

・ 電話をしたり、人の家を訪ねたりするとき、北海道民は過去形を使って挨拶することがあるが、これは「です」「いる」と言い切るより、幾分丁寧な言葉遣いである。