★帰ってきた江戸絵画

京都文化博物館

実はあまり期待をしていなかった。

《アメリカ人コレクターの視点》ということで、

《フジヤマゲイシャ的》なものかな?と勝手に思いつつ、

されど、やはり、宗達や若冲は気になるしというとで、

会期末ぎりぎりになって、ようやく文博に出かけてきた。

改装後、初めての京都文博である。

注目絵師のオンパレードだった。

まず、会場に入った瞬間、背筋に稲妻が走った。

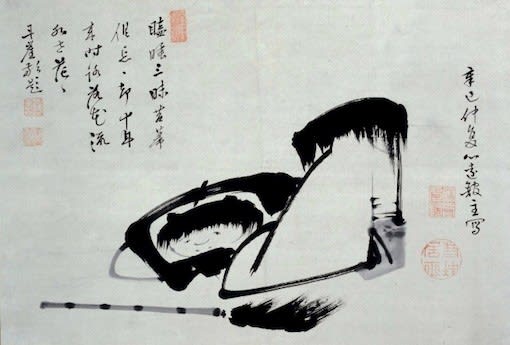

若冲のキリーとした墨の線が鋭く紙に食い込んでいる。

抽象的というか、一時のアンフォルメル的線のような緊張感。

よくもこれだけ単純化したもんだと若冲の造形力に呆れて観てしまう。

●伊藤若冲《寒山拾得図》宝暦11年(1761)

●伊藤若冲《白象図》寛永7年(1795)

長澤芦雪には、深々と魅入った。

輪郭を描かず描写する水墨画の魅力はたまらない。

そして注目の琳派の絵師たち。

●俵屋宗達《鴨に菖蒲図》17世紀前期

●酒井抱一《朝陽に四季草花図》文政4-11年(1821-28)

宗達の筆はやはり雅である。

桃山のおおらかさが好きだ。

さすが酒井抱一あたりになると、江戸の侍の匂いがするが、

それでも琳派のデザイン性は引き継がれている。

琳派のデザインとは、僕が思うに、平安の曲線であり、平安の間(時間)である。

現在から顧みれば、すごく抽象性が強い。

平安の美意識を生み出した人々は、現実からかけ離れたところで生きていたに違いない。

江戸の絵師たちの水墨が楽しい。

江戸はリアリズムの時代と言える。

写実の視線が小気味良く筆に伝わり、洒脱で粋である。

小品が多いが、これだけ並ぶと、唸らせられ、和まされた。

池大雅、円山応挙、呉春、与謝蕪村、谷文晁、などなど、

そして、大好きな《浦上玉堂》が2点。

●浦上玉堂《火伏金生図》文化11年(1814)

墨の濃淡が繊細であり、印象派の絵のような。

コレクターのギッターさんの眼力に脱帽。

文博を出た頃は、すっかり日本人として誇りが生まれていた。