9月10日(日)朝から今日は一歩も外出しないと決めて、音楽を聴きながら原稿を書く。「フィガロジャポン」には「上海の伯爵夫人」の映画評。音楽は大塚博堂の「ダスティン・ホフマンになれなかったよ」、上條恒彦と六文銭の「出発の歌」など。静かな時間のなかにいると、ふと感傷が襲ってくる。ネットのミュージックストアで大塚博堂のアルバムを買ってしまった。いかんいかんと読書の世界へ。新聞記者になるY君に推薦書として外岡秀俊さんの『傍観者からの手紙』(みすず書房)をあげたことを思いだし、「みすず」連載の続編を読む。9月号のタイトルは「野草」。上海の変貌にも関わらず変わらぬ魯迅の精神を描いていた。魯迅の散文詩「野草」の言葉がいい。「だが私は、心うれえず、心たのしい。高らかに笑い、歌をうたおう」。なぜ外岡さんかといえば、ニュースを普遍的文章として記録できる希有な書き手だからだ。文体を支える深い教養がある。形容詞でやたら飾り立てる書き手があちこちにいるが、その薄っぺらさはまるであぶくのようだ。「ウソ臭い」文章など残りはしない。それに比べて外岡さんの文章は身体と言葉が密着しているのだ。同世代としてとても敵わないといつも思う。週末の調査行で、もはや高知で特別に調べなければならないことはなくなったように思える。それでも理由を探してでも行くことになるのは、街のたたずまいが気にいったからだ。金曜日の夜にまず行ったのが「五番街」。そこには午前0時を過ぎてから開店するバーもある。 理想は高知のどこかの旅館に1か月ほど滞在して、昼間は高知大学に出かけ、木村久夫さんの蔵書と対話をしながら原稿を書き進めることだ。半ばそうしたいと傾いている真情があるが、現実を思えば無理だろうな。『文藝春秋』10月号を読む。吉村昭さんを追悼する城山三郎さんの話がいい。城山さんは「主人公が夢に出て来てくれると、ああ、これでこの小説は書けるなという気がする」。吉村さんもそうで、「『長英逃亡』を書いているときは、目明かしに追われる夢をずいぶん見たんです」と語っている。そして「方法」だ。「『とにかく現地へ行ってみること』が、小説の出発になると言っていた。(中略)そうして同じ空気の中に立ってみると、湧いてくるものがあるそうだ」。「木村久夫さんの高知」を再訪する理由はやはりある。特定の史料を探すだけではなく、そこにいることで感じるものが大切なのだ。同窓生の西村富博さんが送ってくれた木村さんの写真を見つめる。4人の高知高校生。その背後にはいくつかの建物が見える。ここはどこだろうと、西村さんに電話をした。「新京橋です」と言われ、まだそこを歩いていないことを知った。また高知に行ける。

理想は高知のどこかの旅館に1か月ほど滞在して、昼間は高知大学に出かけ、木村久夫さんの蔵書と対話をしながら原稿を書き進めることだ。半ばそうしたいと傾いている真情があるが、現実を思えば無理だろうな。『文藝春秋』10月号を読む。吉村昭さんを追悼する城山三郎さんの話がいい。城山さんは「主人公が夢に出て来てくれると、ああ、これでこの小説は書けるなという気がする」。吉村さんもそうで、「『長英逃亡』を書いているときは、目明かしに追われる夢をずいぶん見たんです」と語っている。そして「方法」だ。「『とにかく現地へ行ってみること』が、小説の出発になると言っていた。(中略)そうして同じ空気の中に立ってみると、湧いてくるものがあるそうだ」。「木村久夫さんの高知」を再訪する理由はやはりある。特定の史料を探すだけではなく、そこにいることで感じるものが大切なのだ。同窓生の西村富博さんが送ってくれた木村さんの写真を見つめる。4人の高知高校生。その背後にはいくつかの建物が見える。ここはどこだろうと、西村さんに電話をした。「新京橋です」と言われ、まだそこを歩いていないことを知った。また高知に行ける。

最新の画像[もっと見る]

-

鶴見俊輔さんと

10年前

鶴見俊輔さんと

10年前

-

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

11年前

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

11年前

-

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

11年前

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

11年前

-

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

11年前

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

11年前

-

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

11年前

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

11年前

-

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

11年前

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

11年前

-

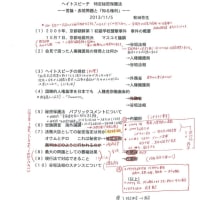

ヘイトスピーチ・特定秘密保護法で質問した

12年前

ヘイトスピーチ・特定秘密保護法で質問した

12年前

-

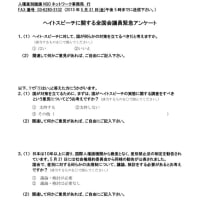

【資料】ヘイトスピーチに対する全国会議員へのアンケート

12年前

【資料】ヘイトスピーチに対する全国会議員へのアンケート

12年前

-

【資料】ヘイトスピーチに対する全国会議員へのアンケート

12年前

【資料】ヘイトスピーチに対する全国会議員へのアンケート

12年前

-

ヘイトスピーチ(憎悪表現)批判

12年前

ヘイトスピーチ(憎悪表現)批判

12年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます