去る1月14日に、Windows7のサポートが終了しました。 皆さん、前もって用意をされていることと思います。

ウチの下の娘はLL550/GをWindows7で使っていて、ジタバタすることなく14日を迎えました。 当然、サポートは切れました。(汗) どうも小さい頃から私が弄り倒したパソコンを使わせていたので、パソコンと言うのは自分でお金を出して買うものではなくて親に与えてもらえるもんだと間違った認識を持っているようです。(笑)

このLL550/G、

以前Windows10にトライして返り討ちにあっています。 しかしまだWindows8.1にチャレンジしてないので、今回トライすることにしました。 ダメなら、このノートはオフライン専用です。

まずWindows7で普通に使っていたので、デバイスマネージャでドライバのバージョンだけ確認しておきます。

Windows7でのデバイスマネージャ

PCMCIA 6.1.7600.16385

サウンド 6.0.1.6602

グラフィック 8.593.100.0

無線LAN 9.1.0.314

イーサネット 7.46.610.2011 です。 一応参考までに。

下の方で基本システムデバイスにドライバが充たっていませんが、今回は無視します。 今まで不自由なく使ってきたので、必要ないデバイスなんでしょう。

現在のスペックです、 CPU : Turion64X2 TL-68 2.4G ・ メモリ : 4GB ・ HDD : 250GB と色々換装してあります。

さぁ、Windows8.1にしていきますよ。 容量の小さい別のHDDがあったので、これでテストしてみて成功すれば元のHDDでアップグレードかクリーンインストールします。

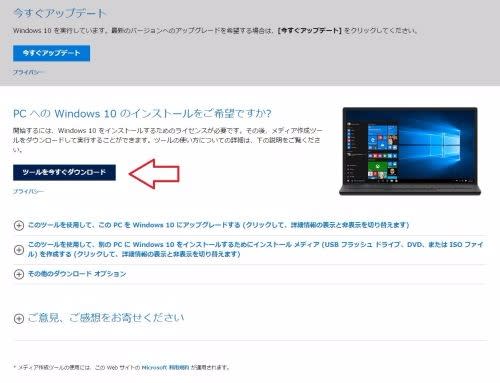

まず、Windows8.1のディスクイメージを

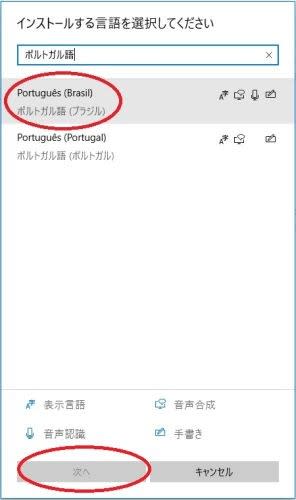

マイクロソフトのサイトからダウンロードします。 エディションの選択の部分のプルダウンメニューは、一番上のWindows8.1を選択します。 製品の言語は、もちろん日本語。 今回ロースペックなので、32bit版をダウンロードしました。 回線の太さにもよりますが、まぁ数分で Win8.1_Japanese_x32.iso と言うファイルがダウンロードできます。 容量的に3GBちょっとなので、DVDに焼きます。

DVDからブートして、一連のクリーンインストール作業を進めます。 プロダクトキーは、前もって用意しておかないとインストールが進みません。

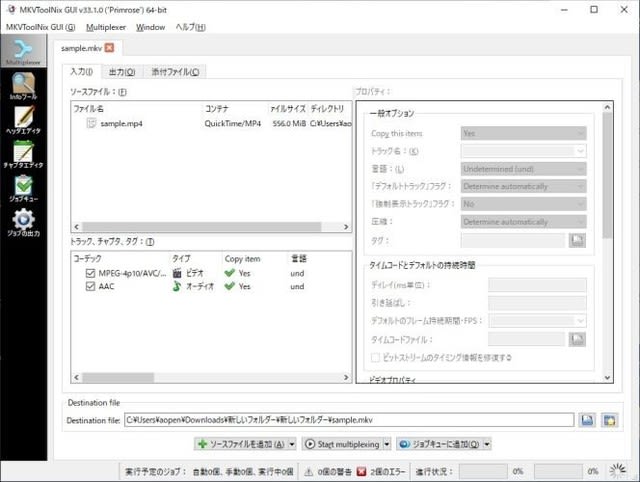

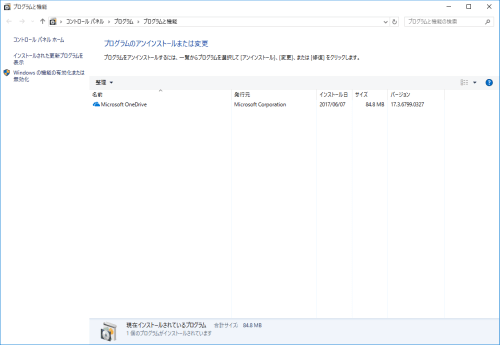

インストール完了直後のデバイスマネージャ

画面の改造度

画面の解像度は、1024×768でグレーアウトしています。 そして問題なのが Realtek PCIe GBE Family Controller が使えない状態で、インターネットにつなぐことができなくなっています。 これでは、ネットからドライバをダウンロードすることができません。 プロパティを見ると

空きリソースが不足しているので、デバイスを1つ無効にしろとの事。

じゃあ・・・・試しにPCMCIAを無効にしたら、イーサネットが使えるようになりました。 まぁPCMCIAは使わないから、問題ないでしょう。

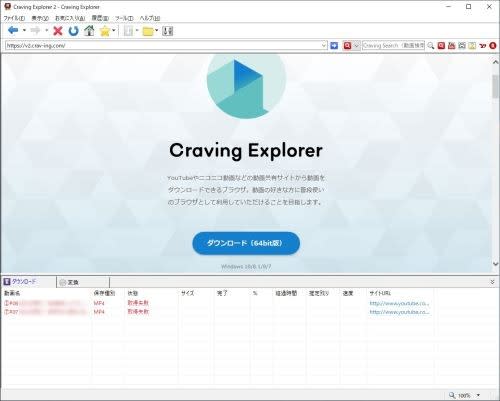

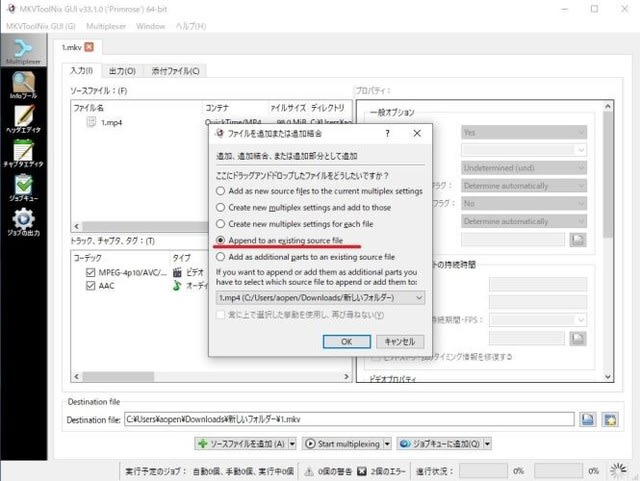

ではでは・・・・。 各ドライバを充てていきます。 ドライバの入手先は、

Driver Scapeです。 右上の検索窓に型番「PC-LL550GD」を入力します。 今回は、

こちらからドライバを選びます。 Operating System は、Windows8.1 32bitをプルダウンメニューから選択します。

Driver Scape の利用は、「お約束」ですけど

自己責任でお願いしますね。 試した結果使えるものも使えないものもありますが、カット&トライの精神です。

上から順番に、グラフィックドライバからいきます。 使えたのは、Ver.8.350.0.0000。 ダウンロードされた 920db81179446f69c5fc0eba477b0057.zip を展開して、デバイスマネージャでドライバの更新を選択後 展開したフォルダを指定してやるとドライバが充たります。

ドライバが充たった後の解像度は、1280×800になっています。

次にネットワークドライバです。 イーサネットドライバは、既に利用できているのでわざわざ変更することもないでしょう。 なので、ワイヤレスドライバだけ充てます。 使えたのは(後で色々問題もあるのですがドライバとしては使えます) UGJZ1-9 11a/b/g MiniPCI Network Adapter Ver.7.2.0.2 です。

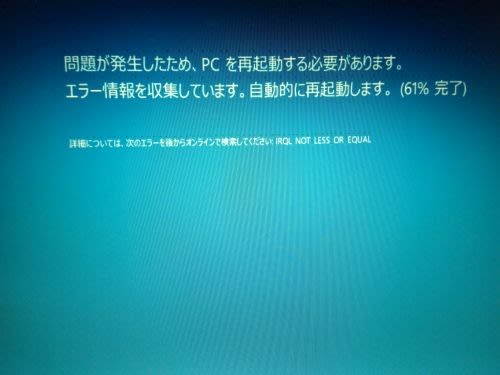

Ver. 9.2.0.104は起動不能になってしまったので、注意が必要です。 Windows8.1では、セーフモードでコールドブートできないんでしょうかね。 色々調べたんですが、BIOSに HDD Recovery の項目も無いしディスクブートして「トラブルシューティング」→「詳細オプション」に「スタートアップ設定」の項目が無いんです。 セーフモードでブートできれば、ドライバを交換するだけなんですけどねぇ。

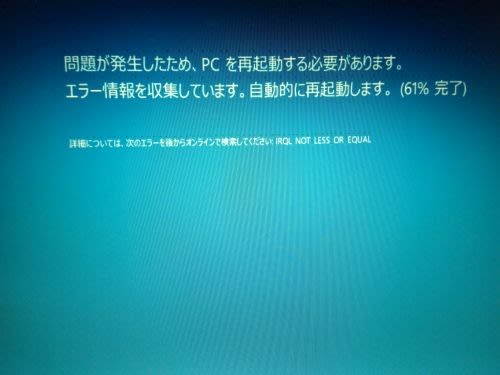

延々と、この画面とリブートが繰り返されます

こうなっちゃうとお手上げで、再インストールしか手がありません。

続いて、オーディオドライバです。 これは、Ver.6.0.1.7255 が使えました。

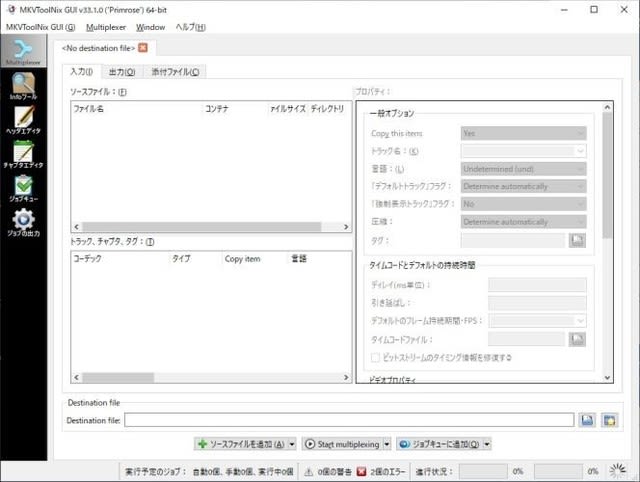

ここまでドライバを充ててWindows7の時のデバイスマネージャに近づいたと思われますので、この後は Windows Updateをしていきます。 Windows8.1 で Windows Update は、「PC設定」→「保守と管理」→「Windows Update」で出てきます。

これでとりあえず Windows8.1 になりましたが、特に動作が重いこともなくサクサク動いてくれます。 普段使いで問題ないと思われるんですが、この後

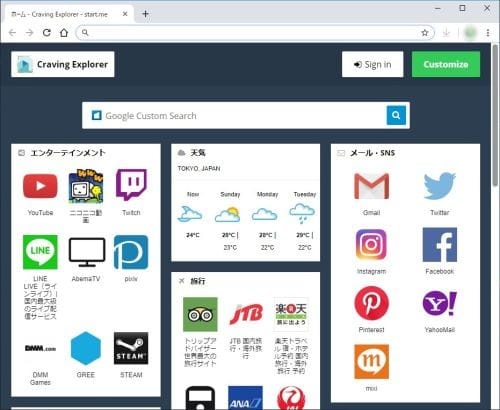

無線LANでひと悶着あるんです。 長くなりますので、ここで1回切ります。