「京都文化博物館」 です。

この建物は元は、明治の名建築 「日本銀行京都支店」 だったもので

1906年(明治39)から1965年(昭和40)に河原町二条に移転するまで、

まちの銀行として活躍していました。

こんな感じです。現在、

特別展 「龍馬伝」 が開催されています。

(6月19日~7月19日まで) (午前10時~午後6時・金曜のみ7:30まで)

京都市中京区三条通高倉角(かど)

京都地下鉄、烏丸線または東西線で「烏丸御池駅」下車 ⑤番出口へ、

三条通を東へ徒歩3分

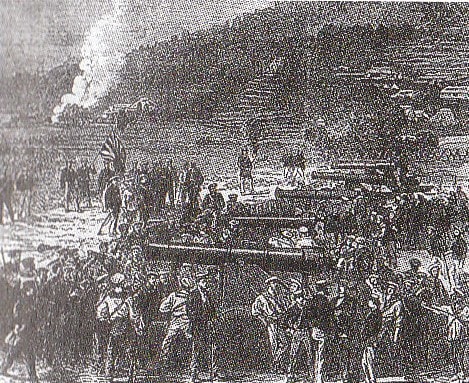

別館のホールでは、主にNHK「龍馬伝」 を元にしたパネルの展示。

本館の3、4階には龍馬の書簡や遺品、また龍馬に関わりの深い人物の

書簡や遺品など膨大な数の展示でした。

暗殺された「近江屋」 を復元したものも見ることができました。

一番の感動は、「龍馬の黒の紋服」 おなじみの写真で着用の物、

あれは、よそ行き用に取ってあったのか、きれいに残っていました。

「龍馬の刀・吉行」 この吉行は龍馬の刀として知る人ぞ知る…とか。

他に、武市半平太の描いた絵や、山内容堂の陣羽織など、

大変沢山の品の展示でした。

そして…、

あまりにも有名な、この少し体を右に傾けた龍馬の写真。

この湿板写真、現存する唯一の龍馬の写ったガラス板写真、

これが、

6月25日、26日、27日 限定公開されるとのこと。

これはぜひ、” 特別展を今一度 閲覧いたし申候 ” な気分です (^_^;)

京都三条大橋

京都三条大橋