「菊水鉾・きくすいぼこ」 です。

私は子供の頃、この鉾が一番好きでした。

今、考えますに、この鉾の色合いや装飾品のやさしい美しさ、鉾頭の菊の

繊細な細工などに感動していたのではないかな?と思います。

それから、稚児人形も含め、華麗な姿の菊水鉾です。

この鉾のいわれは、この鉾町内にある「金剛能楽堂」 にある「菊水井」 から

名が付けられました。

稚児人形は「枕慈童・まくらじどう」 が能装束をつけたように象られています。

「枕慈童」 とは、

謡曲「枕慈童」 : 魏(中国古代三国のひとつ)の文帝の勅使が薬水を探して

山に入った時、甘菊の葉に滴った露を飲んで七百年生き続けているという

少年に会う、というストーリーから取っていて、この少年が「枕慈童」です。

今年の巡行には九番目を務めます。

これは、「孟宗山」 (2009の山鉾巡行の時) です。(別名:筍山)

雨だったので覆いが掛かっていてすみません m(__)m

去る7月2日、「くじ取り式」 で祇園祭の山鉾巡行順が決まりましたが、

「山一番」 のくじを引いたのが「孟宗山」 でした。

ということは、くじ取らずの先頭の「長刀鉾」 の次を巡行いたします。

「孟宗山」 は、中国の史話によるもので、それは、

”呉の国の「孟宗」 という人が雪の中、病気の母の欲しがる筍を探し、

やっとのことで掘り当てました。

そして、母は元気を取り戻しました。” この話に因んだものです。

鉾には孟宗が筍を掘り当てた姿の御神体が祀られます。

左手には鍬、右手には雪をかぶった筍を持っています。

この鉾町の名前は「笋(たかんな)町」 筍の意味です。

また、植物の竹の名前、「孟宗竹」 もこの中国の史話に登場の人物「孟宗」

に因んだものだそうです。

「山一番」 という、晴れ姿、雨覆いのない形で見たいものです (^^♪

7月17日の山鉾巡行には参加しませんが、「居祭り」 という形で守られている

山鉾のひとつに、「大船鉾」 (四条町) という鉾があります。

(京都市下京区新町通四条下る)

昔は、船の形をした鉾が二基あったことになります。

幕末、元治元年(1864) 蛤御門の変による大火で焼失し、以来150年間

「休み鉾」 となっていますが前掛けや見送りなどの懸装品や御神面は難を逃れ、

鉾町の方たちによって守られてきました。

今年は、祇園祭がユネスコ無形文化遺産に登録されて初めての開催となり、

これを機に大きく復興に向けて前進しました。

今年の宵山の期間には上の写真の懸装品と共に「御神面」 も鉾町の「飾り席」で

祀られ一般の人達も見ることが出来るようになりました。

この鉾のいわれは、神功皇后の新羅征伐の説話によるもので、

出陣の船を「船鉾」 とし、凱旋の船を 「大船鉾」 としたものです。

以前は前(さき)の祭りの「船鉾」 に対し、後の祭りには「大船鉾」

が巡行され祇園祭のトリを飾ってきました。

現在は「船鉾」 だけが巡行しています。

一日も早い復興を願います。

どれくらい、大きいのだろう? 早く見たいな~(^^♪

使い捨てカメラで撮った写真をスキャンしました。

's 本日7月2日、京都市役所議事堂にて、「くじ取り式」 が行われ、

's 本日7月2日、京都市役所議事堂にて、「くじ取り式」 が行われ、

くじ取らずの山、鉾以外で、

山一番 : 孟宗山

鉾一番 : 菊水鉾

に決定しました。

「くじ取り式」 は、応仁の乱後、(明応9年) 昔たくさんの山、鉾が先陣を争ったので、

それを無くすために執り行われる様になった儀式です。

昨年、2009年7月17日は小雨の降る祇園祭でした。

船体に掛けられたビニールの覆いがちょっと残念ですが…、

鉾全体が船の形です

神功皇后が新羅出船、出陣の説話(日本書紀) に由来するもので、

みどころは舳先(へさき) についた金色の鷁(げき) や

艫(とも) の黒漆塗り螺鈿の飛龍文の舵(かじ) です。

鉾の屋形内に祀る主神の神功皇后につける神面は安産の御利益があるとされます。

これは、出船の折、応仁天皇を生んだ事からで、巡行の時には

御神体に晒をたくさん巻いて、腹帯とします。

他の鉾の様に鉾先を飾るものはないですが、屋根に二本の旗竿を立てて

船の帆に見立てた紅白の吹き流し、長旈(ちょうりゅう) をはためかせます。

山、鉾の中でもたいへんユニークな形ですぐ「船鉾」 と分かりますし、

人気の高い鉾かと思います。

さて、船鉾の巡行順は、こちらも長刀鉾同様、「くじ取らず」 で、

毎年さきの巡行の最後と決まっています。(さきの巡行とあとの巡行、どちらも

7月17日です)

「祇園祭」 に入りました。

16日の宵山と、17日の山鉾巡行が有名ですが、

本日、一日 「吉符入・きっぷいり」 の行事が八坂神社で執り行われ、

祇園祭のスタートです。

「祇園祭」 は、八坂神社の祭礼です。

起源は、平安時代の疫病退散の神事から今に続いています。

貞観十一年(869) 都を中心に疫病が流行り、これは牛頭(ごず)天皇の祟り

であるという事から、当時の国の数66に準じ、66本の鉾を立てて、

また神輿を担いで「神泉苑」に出向き神事を行いました。

その後、保元・平治の乱、応仁の乱、第二次世界大戦の時に、中断したものの

今日まで、脈々と続いている、京都を代表するお祭りです。

1日 吉符入(きっぷいり)

2日 くじ取り式

10日 お迎え提灯

10日 神輿洗(みこしあらい)

10日~13日 鉾建て

13日 稚児社参(ちごしゃさん)

15日 斎竹建て(いみたけたて)

16日 宵山

17日 山鉾巡行

17日 神幸祭

24日 花笠巡行

24日 還幸祭

28日 神輿洗

29日 神事済奉告祭

31日 夏越祭… これにて全て終了

と、このように丸々、一か月に及びます。

祇園祭の山、鉾、にはそれぞれの言われがあります。

まずは、山鉾の中のトップスター、「長刀鉾・なぎなたぼこ」 について、

鉾頭に大長刀をつけていることからこの名があります。

この長刀は刀鍛冶の三条小鍛冶宗近(こかじむねちか)が、

娘の病いの回復を願い、八坂神社に奉納したものです。

鎌倉時代に、とある人物が愛用していたところ、不思議な事が続くため八坂神社に

返納したところそれが治まったと言われています。

この長刀鉾だけは、稚児として十歳前後の少年が乗ります。

(生稚児・いきちご)と言います。

他の鉾には稚児として人形を乗せます。

そして、本日より様々な役目を果たし、巡行の始まりの、「斎竹(いみたけ)の

しめ縄切り」 や、「くじ改め」 の儀式はハイライトです。

鉾の前懸(まえがけ)は、18世紀のペルシャの華文緞通、

胴懸(どうがけ)は、18世紀の中国やトルコの緞通が用いられています。

これらは素晴らしいものが多く、「動く美術館」 と言われることもあります。

「くじ取らずの長刀鉾」 といわれ、毎年巡行の先頭を務めます。

そして、長刀の刃の正面を御所、八坂神社に決して向けないようにして

進んでいきます。

なにしろかっこいい鉾です。

今年は雨の無い巡行を見たいなあ~。

「龍馬伝・特別展」 ではこんなおみやげを売っていました。

「日本を今一度せんたくいたし申候サブレ」

サブレが 「せんたく板」 の形、本物今はとんと見ませんが…、

それから容器は 「たらい」 仕様です。

さっぱりとした味でした。 おいしい (^^♪

「巾着袋」 「財布」 ? どう呼ぶのかな?

昔、家にも帆布で出来たこんなのがあり、なんだか懐かしくて

買ってしまいました。 こういう古臭いものに弱いんです、私 (^_^;)

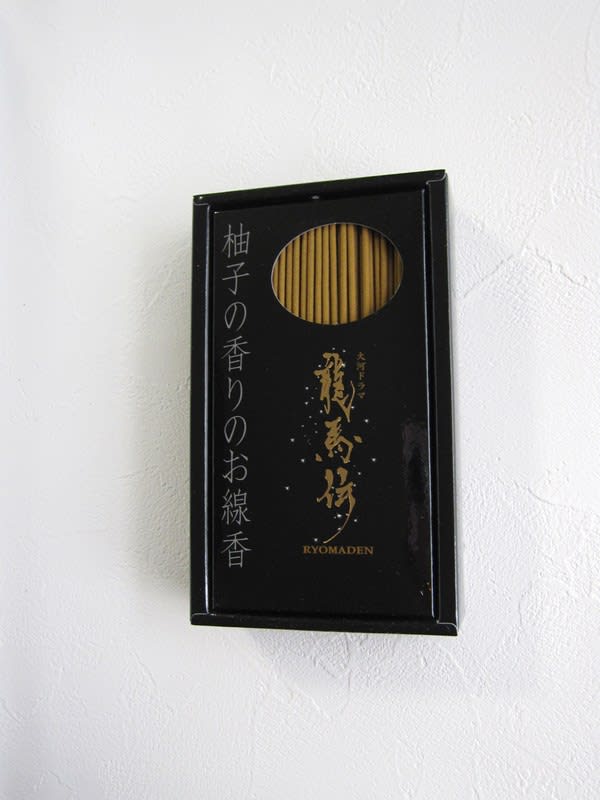

「柚子の香りのお線香」

家のお仏壇のが無くなりかけていたので、ちょうどよかった (^^♪

柚子のいい香りのお線香。

火を付けた後の香りを大いに期待していたのですが…、

煙をおさえた分、香りもおさえられてしまうのかな~?

なんか、三つとも婆さんらしい買い物でした (>_<)

”おみやげみっつ~ たこみっつ~  ”

”

子どもの頃、夕方まで友達とあそんだあと、こう言って、

ポンポンポン! と肩をたたいて別れたものでした。

…?

アレッ?

(^.^)/~~~ ~~~ ポンポンポン! ポンポンポン!

歌に合わせれば、三つじゃなくて合計六つ、叩いてた…?

久しぶりに、TV視聴率ランキング(関西地区)を、

<5月24日~30日>

1位: 「龍馬伝」 ~龍という女~ 21.1%

2位: 秘密のケンミンショー 20.7%

3位: 報道ステーション(26日) 20.2%

<5月31日~6月6日>

1位: 報道ステーション(2日) 24.3%

…

6位: 「龍馬伝」 ~池田屋に走れ~ 18.6%

<6月7日~13日>

1位: 「龍馬伝」 ~愛の蛍~ 21.9%

2位: 行列のできる法律相談所 21.8%

3位: 臨場 20.2%

<6月14日~20日>

1位: サッカーW杯 日本xオランダ 43.5%

2位: サッカーW杯 日本xカメルーン 41.8%

3位: 「龍馬伝」 ~寺田屋の母~ 22.0%

サッカー、凄いですね!

とある、国民的行事と言われるものより、上ですよね、たしか。

さて、「龍馬伝」 ですが、お昼に再放送を見ていましたが、

なんでこんなに次から次へと困難に見舞われるの!

と思ってしまいました。

龍馬さんが可哀そうで…(T_T)

…

とまあ、ドラマとはいえ、そんな気分になってしまいました。

でも、こんなことを先日聞きました。

福山雅治さんからです。

当然ですが、直接聞いた訳ではないんですよ。

例の如く、TV番組から仕入れた話です (^_^;)

福山雅治さんいわく。

『 興味がある人物は、龍馬より (岩崎弥太郎) です。

どん底から這い上がっていった人だし、龍馬は、言っても (ぼん) ですからね。

若い時、江戸に行けたのも家が裕福だったから…、 』

だいたい、こんな風な話でした。意外な言葉でした。が、

…その通りではあるのですが。

それでも、こんなにも大きく歴史に名を刻んだ人には、

どれほどの苦労努力があったことだろうか、…と思います。

それにしても福山雅治さんの演じる 「龍馬」 は、どこか可愛らしさがありますね。

…

はい、話は変わって…

” 焼けて口開く 蛤御門 ”

京都にはこんなフレーズがあること、他でも知られているのでしょうか ?

時は江戸時代、宝永五年(1708) 京の町は大火にみまわれました。

禁裏(御所)、公家の家、町民の家々など京の町の中心は、ことごとく焼けました。

その後、御所は修復され外回りの築地に新しい門が三つ増え新在家口の門は

”大火のあとで開いた” ということから 「焼けて口開く蛤御門」 と言われるように

なったのです。

そして、元治元年(1864)七月

「蛤御門の変(禁門の変)」 で約三千の兵力で上京した長州軍は

この辺りで御所を守る薩摩・会津など幕府軍と激戦するも敗北に終わりました。

樹齢三百年の清水谷家(しみずだにけ)の椋(むく)

これは京都御所の中でこの辺りは清水谷家という公家の屋敷跡であり、

この大きなムクの木は 「清水谷家の椋(むく)」 と呼ばれています。

禁門の変の時、長州藩士で遊撃隊の総督であった来島又兵衛(きじままたべえ)が

この木の付近で討ち死にしたといわれています。

この木も、蛤御門の変の舞台となったのでした。

蛤御門のあとも、幕府は手を緩めることなく、西郷隆盛を参謀とする

長州征討軍を出立させたのでした。

このあとはドラマもまだのことですし、いずれまた…。

京都文化博物館で「龍馬伝・特別展」を見ているうちに、いい時間になってしまい、

ちょっと疲れも感じてきました。

そこで、館内にある「ろうじてんぽ」 の中の 「鳥彌三・あざみ」 で食事を、

「ひとりでもいいですかあ~?」

いいそうです (^^♪

梅雨時でウィーク・デイのせいか、空いてました。

献立は 「龍馬特別御膳」 館内「龍馬」づくしです

・ あぶり鰹、高知といえば、「鰹」

・ 地鶏もも照焼き、鳥彌三は水炊きを始め鳥料理で有名なお店だそうです。

創業1788年(天明8) の老舗で、龍馬も訪れたとか、

私なんかには敷居の高いお店で、今まで行った事はありません。

今回はランチ的にお手軽なところで、済ますことができました (^_^;)

ところで、これはお店の庭ですが、地下の状態になっています。

ところで、これはお店の庭ですが、地下の状態になっています。

この地面の高さが、京都の平安末期~鎌倉初期位の時に匹敵するそうです。

京都の町は昔から、土地を積み上げ積み上げ、こんにちに至っています。

かなり、今は高くなったようですねえ~。

博物館の中らしく、こんなところにも京都の歴史を見ることが出来ました。