こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。

東久留米は気温26℃、湿度50%と少し暑く感じますが、過ごしやすい天気になりました。文化祭を開催している高校も多く、何人かの塾生がその見学に行っています。

さて今回は、都立八王子東高校の入試問題です。

問題は、

「右の図の四角形ABCDは、AB=4cm、AD=6cmの長方形である。点Eは辺ABの中点、点Fは辺AD上にあり、AF=4cmとする。

点Eと点F、点Eと頂点Cをそれぞれ結ぶ。

∠AEF=∠a、∠BCE=∠bとする。∠a-∠bの大きさを求めなさい。」

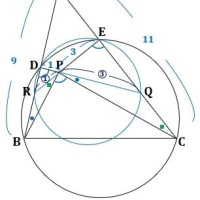

▲問題図

です。

都立高校の入学試験では、図形の角度を求める問題は定番ですが、本問は2つの角の角度差を求める問題です。

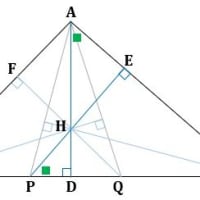

まず、与えられた条件図1のようにを問題図に書き込みます。

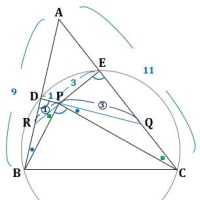

▲図1.与えられた条件を書き込みました

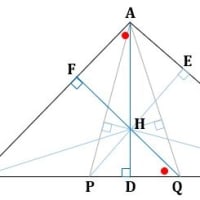

いくつかの補助線が思い浮かぶのですが、例えば、図2のように、FGやEHに補助線を引いた場合は、AG=6cmの条件を取り込むことが難しそうです。

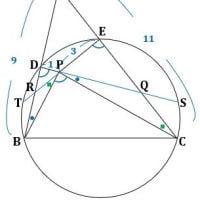

▲図2.補助線FGとEHを引いてみました

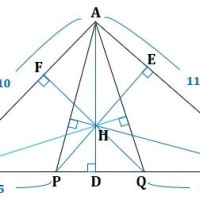

そこで、図3のように、FCに補助線を引いてみましょう。

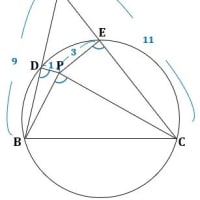

▲図3.FCに補助線を引きました

すると、

AE=DF=2cm

AF=CD=4cm

∠EAF=∠FDC=90°

となり、

△AEF≡△DFC

となることが判ります。(これで上手くAD=6cmの条件を取り込むことができました)

つまり、FE=FCなので、△FECは二等辺三角形です。

さらに嬉しいことに、

∠EFC=180°-∠AFE-∠CFD

=180°-(90°-∠a)-∠a

=90°

なので、△FECは直角二等辺三角形になるわけです。

したがって、

∠FCE=45°

です。

最後に、∠BCD=90°に着目して、

∠BCD=∠BCE+∠ECF+∠FCD

=∠b+45°+90°-∠a

=∠b-∠a+135°

=90°

から、

∠a-∠b=45°

となり、これが答えです。

ついでに、高校で勉強する三角関数を利用した解き方を紹介します。(丁度、高校生の塾生が三角関数をやっていたので)

三角関数を使うと、補助線など考える必要がなく機械的に簡単に解くことができます。

まず、図2から、

tana=4/2=2 (1)

tanb=2/6=1/3 (2)

です。

一方、加法定理から

tan(a-b)=(tana-tanb)/(1+tana・tanb) (3)

が成り立つので、(3)に(1)(2)を代入して、

tan(a-b)=(2-1/3)/(1+2・1/3)

=(5/3)/(5/3)

=1

で、0<a-b<90から、

a-b=45°

となります。

数学の問題では、基本的に条件が過不足なく与えられている(つまり、与えられた条件を使わないと解けない)ので、与えられた条件を上手く取り込むことができるように補助線を引きましょう。

東久留米は気温26℃、湿度50%と少し暑く感じますが、過ごしやすい天気になりました。文化祭を開催している高校も多く、何人かの塾生がその見学に行っています。

さて今回は、都立八王子東高校の入試問題です。

問題は、

「右の図の四角形ABCDは、AB=4cm、AD=6cmの長方形である。点Eは辺ABの中点、点Fは辺AD上にあり、AF=4cmとする。

点Eと点F、点Eと頂点Cをそれぞれ結ぶ。

∠AEF=∠a、∠BCE=∠bとする。∠a-∠bの大きさを求めなさい。」

▲問題図

です。

都立高校の入学試験では、図形の角度を求める問題は定番ですが、本問は2つの角の角度差を求める問題です。

まず、与えられた条件図1のようにを問題図に書き込みます。

▲図1.与えられた条件を書き込みました

いくつかの補助線が思い浮かぶのですが、例えば、図2のように、FGやEHに補助線を引いた場合は、AG=6cmの条件を取り込むことが難しそうです。

▲図2.補助線FGとEHを引いてみました

そこで、図3のように、FCに補助線を引いてみましょう。

▲図3.FCに補助線を引きました

すると、

AE=DF=2cm

AF=CD=4cm

∠EAF=∠FDC=90°

となり、

△AEF≡△DFC

となることが判ります。(これで上手くAD=6cmの条件を取り込むことができました)

つまり、FE=FCなので、△FECは二等辺三角形です。

さらに嬉しいことに、

∠EFC=180°-∠AFE-∠CFD

=180°-(90°-∠a)-∠a

=90°

なので、△FECは直角二等辺三角形になるわけです。

したがって、

∠FCE=45°

です。

最後に、∠BCD=90°に着目して、

∠BCD=∠BCE+∠ECF+∠FCD

=∠b+45°+90°-∠a

=∠b-∠a+135°

=90°

から、

∠a-∠b=45°

となり、これが答えです。

ついでに、高校で勉強する三角関数を利用した解き方を紹介します。(丁度、高校生の塾生が三角関数をやっていたので)

三角関数を使うと、補助線など考える必要がなく機械的に簡単に解くことができます。

まず、図2から、

tana=4/2=2 (1)

tanb=2/6=1/3 (2)

です。

一方、加法定理から

tan(a-b)=(tana-tanb)/(1+tana・tanb) (3)

が成り立つので、(3)に(1)(2)を代入して、

tan(a-b)=(2-1/3)/(1+2・1/3)

=(5/3)/(5/3)

=1

で、0<a-b<90から、

a-b=45°

となります。

数学の問題では、基本的に条件が過不足なく与えられている(つまり、与えられた条件を使わないと解けない)ので、与えられた条件を上手く取り込むことができるように補助線を引きましょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます