こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。

明日から下り坂になるようですが、今日は良い天気になりました。

昨日は灘中の入試問題を紹介しましたが、今日は麻布中の算数の問題です。麻布中の入試問題は算数に限らず面白いものが多く結構楽しめます。

早速問題です。

「次の【例】のように、ある分数を、分子が1で分母が異なるいくつかの分数の和でかき表すことを考えます。

【例】2/3=1/2+1/6、2/3=1/3+1/4+1/12など

13/20=1/2+3/20=1/2+1/7+1/140、

13/20=(10+2+1)/20=1/2+1/10+1/20など

次の(1)、(2)の分数について、このような表し方を1つ答えなさい。

(1)13/18

(2)5/13 」

問題に取り掛かる前に、問題のなかの分子が1の分数を単位分数と言います。(どうでも良いことなのですが)

それでは料理に掛かりましょう。まず、問題を読んで目に付くのが、【例】や問いの13という数字で、それを手掛かりにしたくなるところです。しかし、【例】のように、

13/18=(10+2+1)/18=5/9+1/9+1/18

としても、5/9の始末が上手くいきません。

さらに、(2)では13が分母にあるので13に拘るのは止めたほうが良さそうです。

そこで、

13/18=1/a+1/b+1/c+・・・ 〈1〉

と表せたとするとどうなるかを考えて見ます。

〈1〉の右辺を変形すると、分母は、abc・・・ となり、

18=abc・・・ 〈2〉

が成り立つような a、b、c、・・・が見つかればお仕舞いです。〈2〉は、a、b、c、・・・ が18の約数ということを表しているので、

18の約数1、2、3、6、9、18 と、0または1であるa、b、c、d、e、f を使って、

13/18=a×1/1+b×1/2+c×1/3+d×1/6+e×1/9+f×1/18

=a×18/18+b×9/18+c×6/18+d×3/18+e×2/18+f×1/18

と変形します。

そして、ここで分子に注目すると、

13=18a+9b+6c+3d+2e+f

となります。つまり、a、b、c、d、e、f に0か1を割り振り、右辺を13にすることができるかどうかという問題になります。これを言い換えると、18の約数をいくつか使って、それらの和を13にすることができるか、ということです。

問(1)の13/18の場合は、13=9+3+1 と表すことができます。つまり、

13/18=9/18+3/18+1/18

=1/2+1/6+1/18

となり、13/18を単位分数の和で表すことができました。

問(2)の5/13を同じように解こうとすると、13の約数は1と13なのでこの2数から5は作れないので上手くいきません。こんなときには、5/13を2倍して10/26とし、26の約数1、2、13、26の4数から10を作ることを考えますが、この場合も、これらの4数から10を作ることができません。

しかし、ここで諦めず、さらに3、4倍とします。3倍でも上手くいかないのですが、4倍の20/52では、52の約数1、2、4、13、26、52を使って、20=13+4+2+1 と20を作ることができます。つまり、

5/13=20/52

=13/52+4/52+2/52+1/52

=1/4+1/13+1/26+1/52

となり、正解することができました。

ここで問1に戻って13/18を2倍した26/36を考えてみます。36は、1、2、3、4、6、9、12、18、36 ですから、これらの9数のいくつかを使って26を作ると、26=18+6+2 が見つかるのですが、

26/36=18/36+6/36+2/36

=1/2+1/6+1/18

となり、初めの答えと同じものになります。

これと異なる組み合わせは、26=12+9+4+1 があり、

26/36=12/36+9/36+4/36+1/36

=1/3+1/4+1/9+1/36

さらに、26=12+6+4+3+1 もあるので、

26/36=12/36+6/36+4/36+3/36+1/36

=1/3+1/6+1/9+1/12+1/36

と表すことも可能です。

知ってしまえば簡単ですが、初見で短時間に解くのは大変です。解き方を頭の引出しに入れておきましょう。

明日から下り坂になるようですが、今日は良い天気になりました。

昨日は灘中の入試問題を紹介しましたが、今日は麻布中の算数の問題です。麻布中の入試問題は算数に限らず面白いものが多く結構楽しめます。

早速問題です。

「次の【例】のように、ある分数を、分子が1で分母が異なるいくつかの分数の和でかき表すことを考えます。

【例】2/3=1/2+1/6、2/3=1/3+1/4+1/12など

13/20=1/2+3/20=1/2+1/7+1/140、

13/20=(10+2+1)/20=1/2+1/10+1/20など

次の(1)、(2)の分数について、このような表し方を1つ答えなさい。

(1)13/18

(2)5/13 」

問題に取り掛かる前に、問題のなかの分子が1の分数を単位分数と言います。(どうでも良いことなのですが)

それでは料理に掛かりましょう。まず、問題を読んで目に付くのが、【例】や問いの13という数字で、それを手掛かりにしたくなるところです。しかし、【例】のように、

13/18=(10+2+1)/18=5/9+1/9+1/18

としても、5/9の始末が上手くいきません。

さらに、(2)では13が分母にあるので13に拘るのは止めたほうが良さそうです。

そこで、

13/18=1/a+1/b+1/c+・・・ 〈1〉

と表せたとするとどうなるかを考えて見ます。

〈1〉の右辺を変形すると、分母は、abc・・・ となり、

18=abc・・・ 〈2〉

が成り立つような a、b、c、・・・が見つかればお仕舞いです。〈2〉は、a、b、c、・・・ が18の約数ということを表しているので、

18の約数1、2、3、6、9、18 と、0または1であるa、b、c、d、e、f を使って、

13/18=a×1/1+b×1/2+c×1/3+d×1/6+e×1/9+f×1/18

=a×18/18+b×9/18+c×6/18+d×3/18+e×2/18+f×1/18

と変形します。

そして、ここで分子に注目すると、

13=18a+9b+6c+3d+2e+f

となります。つまり、a、b、c、d、e、f に0か1を割り振り、右辺を13にすることができるかどうかという問題になります。これを言い換えると、18の約数をいくつか使って、それらの和を13にすることができるか、ということです。

問(1)の13/18の場合は、13=9+3+1 と表すことができます。つまり、

13/18=9/18+3/18+1/18

=1/2+1/6+1/18

となり、13/18を単位分数の和で表すことができました。

問(2)の5/13を同じように解こうとすると、13の約数は1と13なのでこの2数から5は作れないので上手くいきません。こんなときには、5/13を2倍して10/26とし、26の約数1、2、13、26の4数から10を作ることを考えますが、この場合も、これらの4数から10を作ることができません。

しかし、ここで諦めず、さらに3、4倍とします。3倍でも上手くいかないのですが、4倍の20/52では、52の約数1、2、4、13、26、52を使って、20=13+4+2+1 と20を作ることができます。つまり、

5/13=20/52

=13/52+4/52+2/52+1/52

=1/4+1/13+1/26+1/52

となり、正解することができました。

ここで問1に戻って13/18を2倍した26/36を考えてみます。36は、1、2、3、4、6、9、12、18、36 ですから、これらの9数のいくつかを使って26を作ると、26=18+6+2 が見つかるのですが、

26/36=18/36+6/36+2/36

=1/2+1/6+1/18

となり、初めの答えと同じものになります。

これと異なる組み合わせは、26=12+9+4+1 があり、

26/36=12/36+9/36+4/36+1/36

=1/3+1/4+1/9+1/36

さらに、26=12+6+4+3+1 もあるので、

26/36=12/36+6/36+4/36+3/36+1/36

=1/3+1/6+1/9+1/12+1/36

と表すことも可能です。

知ってしまえば簡単ですが、初見で短時間に解くのは大変です。解き方を頭の引出しに入れておきましょう。

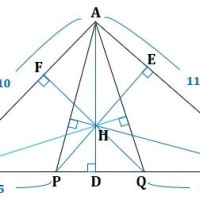

13/18=(9+3+1)/18

18の約数を利用するのかと思います。