彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ

たと伝えられる招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦

国時代の軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編のこと)

と兜(かぶと)を合体させて生まれたキラクタ「ひこにゃん」。

『現代経済政策論 その三』

日米会談で為替の話をする必要は全くない

財務省の売国奴ぶりを象徴するエピソードはほかにもある。

22年4月、米ワシントンで鈴木俊一財務大臣が、イエレン米財務長官

と会談し、円安の進行について、日米の通貨当局間で緊密に意思疎通

を図ることを確認したと報じられた。

こういうケースでは、為替の話を米国から持ち出したのか、それとも

日本側が持ち出したのか。そこが大事なポイントになる。

筆者なりに調べてみたところ、どうやらイエレンが会談した目的はロ

シア制裁の件だったのに、なぜか日本のほうから為替の話を持ち出し

てしまったらしい。そう聞いたとき、即座に「おかしい」と感じた。

本来あり得ないことだからだ。

円安を米国が批判するならまだわかるが、批判されなければあえてこ

ちらから触れずに放置しておくのが普通である。それをあろうことか、

日本の財務省のトップが触れてしまった。

そもそも円安は、日本側が意図してそうしているわけではない。米国

のインフレ対策への反応でそうなっているだけだ。そうした事実があ

る以上、もし海外から批判されても、いくらでも抗弁できる。

たとえば「為替の変動は日米の金融政策の結果によるものだ。両国に

はそれぞれ自国のインフレ目標があって、それに基づいて中央銀行が

政策をとっている。だから自分たちの意思だけではどうしようもない」

などと説明すれば済む話だ。

それにもかかわらず、日本側から為替の話を持ち出したというのなら、

これは協議とかそういうレベルの話ではない。

おそらく財務省の官僚のなかに、金融を引き締めてGDPを減らした

いという売国奴がいるのだろう。リーマン・ショックのときも、当時

の白川総裁が強烈に金融を引き締めて円高になったことで、裏で喜ん

でいる人たちがいた。

目先の金利が上がって喜ぶのは金融機関で、さらにそこに天下りして

いる官僚も恩恵にあずかる。それではダメだということで、アベノミ

クスでインフレ目標を作ったのだ。

「埋蔵金」の外貨準備は国民のために売り払え

筆者は、日本政府における特別会計の剰余金や積立金が「埋蔵金」と

して眠っているこを暴いた過去がある。

変動相場制の国のなかで、日本政府は例外的に外貨準備が多いが、こ

れははっきりいって埋試金だ。埋試金のほとんどは、政府が持ってい

る「外国為替資金特別会計」として計上されている。外貨債で約120

兆円持っているが、円安でその含み益がものすごいことになっている。

これは政府・財務省が表立って言いたくないことだ。

たとえば、取得時の為替レートが1ドル104円として、円安で1ドル140

になったとすると、含み益がざっくり40兆~50兆円は増えたことにな

る。 このように、実は円安の一番の受益者は日本政府なのだ。円安

で困っている人だけを見て「円安はけしがらん」という人が多いが、

筆者は経済全体を見たときに円安にで得る利益の方が遙かに大きいと

考えている。最大の利益享受者は輸出企業だが、彼らは自分で商売し

ているし、それだけ税金も払っているから、日本経済にもしっかり還

元してくれている。

しかし、日本政府は税収が増えても世の中に還元せず、ただあぶく銭

が増えているだけだ。

なかには「政府たってきちんと外情投資している」と反論する人がい

るかもしれないが、いずれにしても儲けているのは事実だ。それをも

っと吐き出して、困っている人たちに還元すればいい。120兆円を売

却、放出して政府が何か困るかといえば、そんなことはない。変動相

場制の国のなかで、これだけ外貨準備を保有しているのは日本くらい

だ。

そもそも変動相場制では、外貨準備を保有すること自体が為替介入と

なる。一般的に、外貨準備は為替相場の急激な変動を抑えて、その安

定化を図るために必要とされている。

しかし、詳しくは第2章や第4章でも解説するが、為替は中央銀行が

世の中に直接的に供給しているお金の量(マタリーベース)の2カ国

間の比で大体わかる。つまり円の量とドルの量のバランスだ。

そのため、為替はある程度予測できるし、インフレ目標がありさえす

ればそれほど変動することはない。だから外貨準備を約120兆円も貯

め込む必要はない。

それなのに外貨準備を貯め込んでいるのは、財務省の国際局が利権を

持ちたいからだ。外資系企業に天下りしようとしたとき、「自分は外

クスでインフレ目標を作ったのだ。

「埋蔵金」の外貨準備は国民のために売り払え

筆者は、日本政府における特別会計の剰余金や積立金が「埋蔵金」と

して眠っているこを暴いた過去がある。

変動相場制の国のなかで、日本政府は例外的に外貨準備が多いが、こ

れははっきりいって埋試金だ。埋試金のほとんどは、政府が持ってい

る「外国為替資金特別会計」として計上されている。外貨債で約120

兆円持っているが、円安でその含み益がものすごいことになっている。

これは政府・財務省が表立って言いたくないことだ。

たとえば、取得時の為替レートが1ドル104円として、円安で1ドル140

になったとすると、含み益がざっくり40兆~50兆円は増えたことにな

る。 このように、実は円安の一番の受益者は日本政府なのだ。円安

で困っている人だけを見て「円安はけしがらん」という人が多いが、

筆者は経済全体を見たときに円安にで得る利益の方が遙かに大きいと

考えている。最大の利益享受者は輸出企業だが、彼らは自分で商売し

ているし、それだけ税金も払っているから、日本経済にもしっかり還

元してくれている。

しかし、日本政府は税収が増えても世の中に還元せず、ただあぶく銭

が増えているだけだ。

なかには「政府たってきちんと外情投資している」と反論する人がい

るかもしれないが、いずれにしても儲けているのは事実だ。それをも

っと吐き出して、困っている人たちに還元すればいい。120兆円を売

却、放出して政府が何か困るかといえば、そんなことはない。変動相

場制の国のなかで、これだけ外貨準備を保有しているのは日本くらい

だ。

そもそも変動相場制では、外貨準備を保有すること自体が為替介入と

なる。一般的に、外貨準備は為替相場の急激な変動を抑えて、その安

定化を図るために必要とされている。

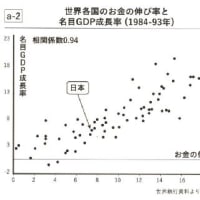

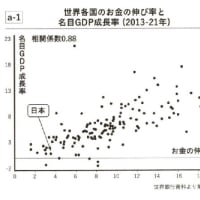

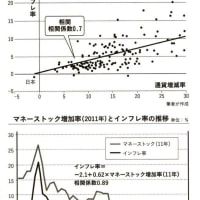

しかし、詳しくは第2章や第4章でも解説するが、為替は中央銀行が

世の中に直接的に供給しているお金の量(マタリーベース)の2カ国

間の比で大体わかる。つまり円の量とドルの量のバランスだ。

そのため、為替はある程度予測できるし、インフレ目標がありさえす

ればそれほど変動することはない。だから外貨準備を約120兆円も貯

め込む必要はない。

それなのに外貨準備を貯め込んでいるのは、財務省の国際局が利権を

持ちたいからだ。外資系企業に天下りしようとしたとき、「自分は外

貨準備について詳しい」とアピールできる。実際、それで天下りした

人はたくさんいる。

ほかにも、外貨準備がなくなると国際局という一つの部局もなくな

るから、食残すため必死に抵抗しているという事情もある。

人はたくさんいる。

ほかにも、外貨準備がなくなると国際局という一つの部局もなくな

るから、食残すため必死に抵抗しているという事情もある。

こういう話をすると関係者からものすごく反発されるが、この際、外

貨準備は国民のために売り払ってしまってもいいだろう。

貨準備は国民のために売り払ってしまってもいいだろう。

岸田政権はアベノミクスの否定にひそかに奔走中

岸田政権は、アベノミクスの否定にひそかに奔走中だ。すでに金利の

引き上げも起こっている。今後は日銀の人事を契機として、そういっ

た姿勢がさらに表面化する可能性もある。

年春に日銀総裁の黒田東彦、副総裁の若田部昌澄と雨宮正佳が任期を

満了。新たに総裁に植田和男、副総裁に内田真一と氷見野良三が就任

する予定だ。

景気回復についても、政府が自ら投資するのではなく民間頼み一辺倒

だ。22年8月に日本政策投資銀行がまとめた「設備技資計画調査」に

よると、大企業の22年度の国内設備投資額は前年度実績比26・8%増

の19兆6188億円と大きく伸びる見通しとなった。実現すれば、コロナ

損前の19年度の投資水準まで回復するという。

設備投資は、設備投資時の金利水準と、その時点からの将来の需要と

収益の動向で決まる。金利が低くて将来の需要と収益が高いほど設備

投資額は増える。設備投資計画は、これからの設備投資をいまの段階

で調査するものだから、現在の金利水準の要素が大きく影響したのだ

ろう。

この調査が出た時点では、日銀のイールドカーブ・コントロール(長

短金利操作)により、10年国情金利はゼロ%近くに維持されていた。

そのため民間設備投資金利もかなり低い水準だった。日本政策金融公

庫の中小企業事業貸出金利は10年でO・6~1・40%にすぎない。

この程度の低金利なら、将来の需要・収益がI%程度だった場合、そ

れなりに回っていくという見通しが立てられる。

22年7月の日銀の経済見通しでは、22年度の実質経済成長率を4月よ

りO・5%引き下げ、プラス2・4%としていた。ロシアによるウク

ライナ侵攻が長期化し、世界経済の回復が遅れるとみていたためだ。

23年1月にはさらに引き下げられて、プラス1・9%の見通しとなっ

た。

経済見通しでは、財政政策と金融政策の双方がカギを握る。一般的に

前者は公共投資や減税などを行う政策であり、後者は金融面から物価

や為替の安定を図る政策だ。仮に金融政策が継続されたとしても、も

う一方の財政政策が緊縮になると経済の見通しは芳しくならない。景

気に対する影響はと総供給の差(GDPギャップ)を埋めるような機

動的財政政策が必要だ。

それには補正予算をみればいいが、岸田政権はこれをケチってGDP

ギャップを放置する傾向がある。それでは将来の需要と収益を下げる

から、設備投資にはマイナス要因だ。

岸田首相の姿勢としては、国債を発行して大幅増というより、ほかの

経費を削ったり増税したりする方向性がうかがえる。防衛費増額の財

源確保を理由とした、法人税やタバコ税などの「防衛増税」はその典

型鋼だろう。

いずれにせよ、有効需要を増やすような気配はないようだ。

こうした岸田政権の見通しの甘さが、近い将来ツケとして回ってくる

かもしれない。

財務省の閔閥とつながりが深い岸田首相

財務省の閔閥とつながりが深い岸田首相

岸田政権の政策には、財務省の緊縮増税路線が色濃く反映されている。

その理由は、家系の成り立ちを知ればわかる。

岸田首相の祖父・正記は政治家で、父・文武も通商産業省(現経産省

)出身で政治家となった。元広島銀行会長の叔父・後輪も、元大蔵官

僚たった。叔母・玲子は官渾喜一元首相の弟・弘に嫁ぎ、その息子に

当たる岸田首相のいとこ・洋一は元大蔵官僚、岸田首相の妹・典子の

夫・可部哲生も元大蔵官僚だ。

岸田首相の自宅は東京都渋谷区にあるマンションで、そこには岸田家

と官洋家の親戚ばかりが住んでいた。

筆者がこのマンションに挨拶へいくと、何人もの財務省の人間と出く

わすことがあった。同じ建物のなかに複数の重要人物がいるのだから、

同僚と偶然出会ってしまうこともある。

官渾首相の時代、大蔵省絡みの案件が発生するたびに、岸田首相のい

とこの官渾洋一が呼ばれ、「(同じマンションに住む親戚一同に)説

明しておく」の二百で済ませていた。

財務官僚には、岸田首相のような閑回を持っている人が多い。政治家

の娘と結婚し、政官界に影響力を持つキャリアは珍しくないのだ。

そして岸田首相は、自民党内の派閥「宏池会」(岸田派)のトップで

もある。宏池会は57年に結成され、池田勇人、大平正芳、鈴木善幸、

官渾喜ス岸田文雄と多くの総理大臣を輩出した、党内では最古の派閥

だ。

財務省人脈が多いのも特徴である。財務省から政治家になると原則、

宏渡会に属することになる。財務官僚から見れば、宏池会というのは

「俺たちの居場所」なのだ。

彼らは岸田政権の政策にも深く関わっている。山本幸三、木原誠二、

小林鷹之、後藤茂之、寺田稔らの政治家は、いずれもそうだ。

財務省とべったりの岸田政権が、アベノミクスを否定するのも納得と

いうほかない。。

この項つづく

❏ 記録破りの3Dプリンタは前世代の 4倍

メイン大学が世界最大の3Dプリンターのデモンストレーションを行っ

た。熱可塑性ポリマーを使用するこの機械は、長さ 29 m 、幅 9.8 m

高さ 5.5 m のオブジェクトを 1 時間あたり 230 kg の速度で印刷。

引き上げも起こっている。今後は日銀の人事を契機として、そういっ

た姿勢がさらに表面化する可能性もある。

年春に日銀総裁の黒田東彦、副総裁の若田部昌澄と雨宮正佳が任期を

満了。新たに総裁に植田和男、副総裁に内田真一と氷見野良三が就任

する予定だ。

景気回復についても、政府が自ら投資するのではなく民間頼み一辺倒

だ。22年8月に日本政策投資銀行がまとめた「設備技資計画調査」に

よると、大企業の22年度の国内設備投資額は前年度実績比26・8%増

の19兆6188億円と大きく伸びる見通しとなった。実現すれば、コロナ

損前の19年度の投資水準まで回復するという。

設備投資は、設備投資時の金利水準と、その時点からの将来の需要と

収益の動向で決まる。金利が低くて将来の需要と収益が高いほど設備

投資額は増える。設備投資計画は、これからの設備投資をいまの段階

で調査するものだから、現在の金利水準の要素が大きく影響したのだ

ろう。

この調査が出た時点では、日銀のイールドカーブ・コントロール(長

短金利操作)により、10年国情金利はゼロ%近くに維持されていた。

そのため民間設備投資金利もかなり低い水準だった。日本政策金融公

庫の中小企業事業貸出金利は10年でO・6~1・40%にすぎない。

この程度の低金利なら、将来の需要・収益がI%程度だった場合、そ

れなりに回っていくという見通しが立てられる。

22年7月の日銀の経済見通しでは、22年度の実質経済成長率を4月よ

りO・5%引き下げ、プラス2・4%としていた。ロシアによるウク

ライナ侵攻が長期化し、世界経済の回復が遅れるとみていたためだ。

23年1月にはさらに引き下げられて、プラス1・9%の見通しとなっ

た。

経済見通しでは、財政政策と金融政策の双方がカギを握る。一般的に

前者は公共投資や減税などを行う政策であり、後者は金融面から物価

や為替の安定を図る政策だ。仮に金融政策が継続されたとしても、も

う一方の財政政策が緊縮になると経済の見通しは芳しくならない。景

気に対する影響はと総供給の差(GDPギャップ)を埋めるような機

動的財政政策が必要だ。

それには補正予算をみればいいが、岸田政権はこれをケチってGDP

ギャップを放置する傾向がある。それでは将来の需要と収益を下げる

から、設備投資にはマイナス要因だ。

岸田首相の姿勢としては、国債を発行して大幅増というより、ほかの

経費を削ったり増税したりする方向性がうかがえる。防衛費増額の財

源確保を理由とした、法人税やタバコ税などの「防衛増税」はその典

型鋼だろう。

いずれにせよ、有効需要を増やすような気配はないようだ。

こうした岸田政権の見通しの甘さが、近い将来ツケとして回ってくる

かもしれない。

財務省の閔閥とつながりが深い岸田首相

財務省の閔閥とつながりが深い岸田首相岸田政権の政策には、財務省の緊縮増税路線が色濃く反映されている。

その理由は、家系の成り立ちを知ればわかる。

岸田首相の祖父・正記は政治家で、父・文武も通商産業省(現経産省

)出身で政治家となった。元広島銀行会長の叔父・後輪も、元大蔵官

僚たった。叔母・玲子は官渾喜一元首相の弟・弘に嫁ぎ、その息子に

当たる岸田首相のいとこ・洋一は元大蔵官僚、岸田首相の妹・典子の

夫・可部哲生も元大蔵官僚だ。

岸田首相の自宅は東京都渋谷区にあるマンションで、そこには岸田家

と官洋家の親戚ばかりが住んでいた。

筆者がこのマンションに挨拶へいくと、何人もの財務省の人間と出く

わすことがあった。同じ建物のなかに複数の重要人物がいるのだから、

同僚と偶然出会ってしまうこともある。

官渾首相の時代、大蔵省絡みの案件が発生するたびに、岸田首相のい

とこの官渾洋一が呼ばれ、「(同じマンションに住む親戚一同に)説

明しておく」の二百で済ませていた。

財務官僚には、岸田首相のような閑回を持っている人が多い。政治家

の娘と結婚し、政官界に影響力を持つキャリアは珍しくないのだ。

そして岸田首相は、自民党内の派閥「宏池会」(岸田派)のトップで

もある。宏池会は57年に結成され、池田勇人、大平正芳、鈴木善幸、

官渾喜ス岸田文雄と多くの総理大臣を輩出した、党内では最古の派閥

だ。

財務省人脈が多いのも特徴である。財務省から政治家になると原則、

宏渡会に属することになる。財務官僚から見れば、宏池会というのは

「俺たちの居場所」なのだ。

彼らは岸田政権の政策にも深く関わっている。山本幸三、木原誠二、

小林鷹之、後藤茂之、寺田稔らの政治家は、いずれもそうだ。

財務省とべったりの岸田政権が、アベノミクスを否定するのも納得と

いうほかない。。

この項つづく

❏ 記録破りの3Dプリンタは前世代の 4倍

メイン大学が世界最大の3Dプリンターのデモンストレーションを行っ

た。熱可塑性ポリマーを使用するこの機械は、長さ 29 m 、幅 9.8 m

高さ 5.5 m のオブジェクトを 1 時間あたり 230 kg の速度で印刷。

過去 10 年間で、3Dプリンティングは、小さくて複雑なオブジェクト

の製造から、家全体、橋、ボート、さらにはパブリック アートのイン

スタレーションや宇宙に向かうロケットなどの大きな構造物の建設ま

で進化へ。この能力の急速なスケールアップは、製造および建設のパ

ラダイムに変革をもたらす可能性を秘める。メイン大学 (UMaine) が

最近発表した Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) は、史上最大の 3Dプ

リンターであり、これまでの記録保持者のサイズの 4倍であり、実際、

非常に大きいため、オブジェクトを印刷できるほど。

の製造から、家全体、橋、ボート、さらにはパブリック アートのイン

スタレーションや宇宙に向かうロケットなどの大きな構造物の建設ま

で進化へ。この能力の急速なスケールアップは、製造および建設のパ

ラダイムに変革をもたらす可能性を秘める。メイン大学 (UMaine) が

最近発表した Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) は、史上最大の 3Dプ

リンターであり、これまでの記録保持者のサイズの 4倍であり、実際、

非常に大きいため、オブジェクトを印刷できるほど。

プレゼンテーションはメイン州の先端構造複合材センター(ASCC)で

行われ、米国国防総省、米国エネルギー省、メイン州住宅局などの開

発者らによると、FoF 1.0 は、国家安全保障、手頃な価格の住宅、橋

の建設、海洋および風力エネルギー技術、船舶の製造など、多くの業

界に環境に優しくコスト効率の高い製造の新たな機会を提供します。

行われ、米国国防総省、米国エネルギー省、メイン州住宅局などの開

発者らによると、FoF 1.0 は、国家安全保障、手頃な価格の住宅、橋

の建設、海洋および風力エネルギー技術、船舶の製造など、多くの業

界に環境に優しくコスト効率の高い製造の新たな機会を提供します。

ASCC事務局長のハビブ・ダガー氏は、数百万ドルの巨大プリンターは

センサー、高性能コンピューティング、人工知能を使用し、ロボット

操作を大規模に統合する新たな研究フロンティアを開く」と話す。

※ 10年前このブログで同じような構想を記載しているので読者諸

子はブログ及びホームページをご覧頂ければ幸甚です。

センサー、高性能コンピューティング、人工知能を使用し、ロボット

操作を大規模に統合する新たな研究フロンティアを開く」と話す。

※ 10年前このブログで同じような構想を記載しているので読者諸

子はブログ及びホームページをご覧頂ければ幸甚です。