昨日に続いて(『環境微生物の棚卸し』)、環境細菌あるいは環境細胞について考えてみる。

環境細菌のほとんどが運動し、好ましい物質に集積する走化性(そうかせい:chemotaxis)と

いう行動応答をもつ。走化性を発揮するには50前後もの遺伝子が必要とし、いまだに多くの

環境細菌は走化性を示す。これは環境中での生存に走化性が大変重要な役割である証である。

その役割の1つは「餌(増殖基質)の探索で、もう1つの役割は、生物間の相互作用の最初期

過程、つまりは生物相互作用の相手の探索・接近・接触とされている。この生態学的な生物

相互作用の中には、病原菌の植物感染、根粒菌の根粒形成、植物成長促進細菌の根圏定着な

どの現象する。なので、これらの分子機構の解明は、重要な環境細菌の感染・共生・寄生の

挙動制御には欠かせない。細菌は複数の走化性センサと1セットのシグナルの伝達系をもち、

生物相互作用の走化性の役割を解明には、それぞれの走化性センサが何を感知するかを明らかに

する必要がある。

重要環境細菌の走化性センサの特性化が、近年になりようやく動き出した。例えば、植物成

長促進細菌 Pseudomons fluorescens が植物根圏に効果的に定着するためにアミノ酸に対する

走化性が寄与することを明らかにされている※。走化性センサの特性化は、このセンサ遺伝

子の破壊株を作成したり、異種菌株で発現させ、走化性応答の測定で、比較的に簡単にできるが、

環境中のどのような物質を感知し、走化性を起こすかを知るには、環境中での走化性センサ

の発現パターンを明らかにする必要があるといわれる。といっても、この点については、世

界的に見てもまだまだ手付かずの状況。裏返せば、これから競争が激しくなる領域といえる。

環境細菌は多数の走化性センサを持つ傾向がある。中には60以上の走化性センサを持つ細菌

もいるが、なぜそんなに多数の走化性センサを保持するのか?これに対し、複数の走化性セ

ンサを用いることで個々の走化性物質の感知ではなく、複数の走化性物質の濃度パターンを

認識しているという考え方がある。これまで強い走化性物質として特定されているのはアミ

ノ酸有機酸、リン酸など「ありふれた物質だが、例えば宿主生物種を特異的に走化性で認識す

るのは無理だと考えられてきたが、濃度パターンを認識できるのならば、ありふれた物質だ

けの感知であっても、宿主を特異的に認識できるかもしれないと考えられる。ではどのよう

にして証明するか?これは難しい問題である。

--------------------------------------------------------------------------

※加藤純一(KAT0,Junichi):広島大学大学教授、農学博士、専門:環境バイオテクノロジー

連絡先:〒739-8530広島県東広島市鏡山 1-3-1、E-mai1:jun@hiroshima-u.acjp(勤務先)

バイオサイエンスとインタストリ-Vol.71,No6(2013)

-----------------------------------------------------------------------------------

【微生物細胞の分離技術】

キャビラリー電気泳動(CE: Capillary Electrophoresis)の技術はイオン性化学物質に対し極め

て高効率分離が達成でき、高速液体クロマトグラフイー(HPLC)法と同様に汎用される分

離技術である。HPLC法加担体を充填した分離カラムを用いるのに対しCE法は中空のキャビ

ラリーを分離に用いるので、細胞のような懸濁波試料でも分離チューブに細胞が詰まること

なく高性能な分離が期待できる。また、古典的な電気泳勤装置により数々の細胞電気泳動実

験が行われている、このような背景で、CEによる徹生物の分離研究が始まった、微生物の表

層は各種糖タンパク質ポリマーが存在するが、生理的環境下においてほとんどの微生物細胞

はマイナスの電荷を帯びる。初期の微生物細胞のCE分離の試みは満足できるものではなかっ

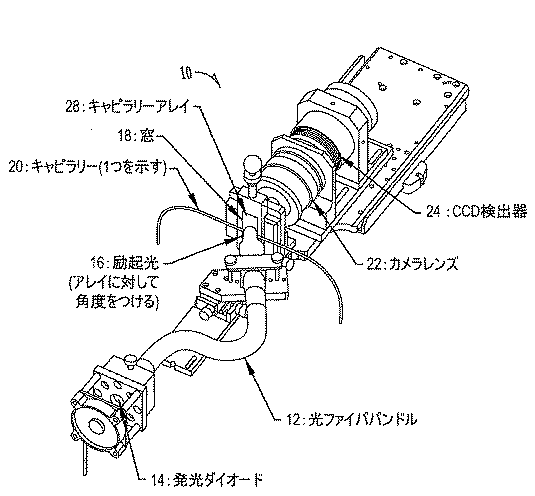

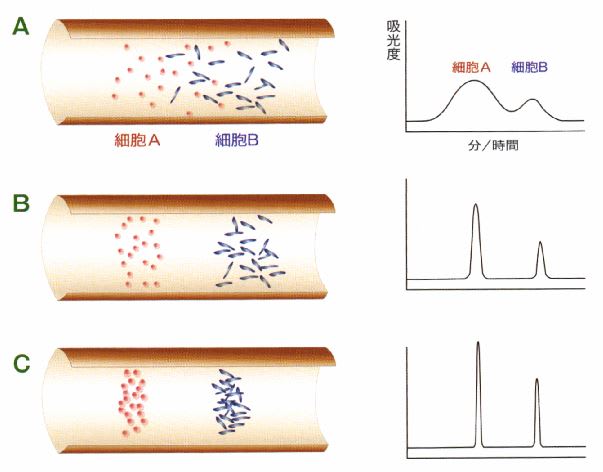

たが、キャピラリー内部で微生物を泳動し、それを観察することができている(図1)。この

CE法を2類の微生物から構成される複合微生物培養系の逐次モニタリングに応用した研究成

果報告され、各々の微生物を迅速かつ簡便に定量することができ、この手法の細胞の分離定

量法としての有用性か証明されている。

図1

キャピラリー内に注入された微生物細胞はその細胞表層の分子特性からマイナスに荷電して

おり細胞はプラス電極万向に引きつけられ、一方でガラスキャピラリー内面はシラノール基

が解離している関係でマイナス電極方向に電気浸遠流を形成している。一般に、キャピラリ

ー電気泳動では、細胞が浸遠流に乗りながらも逆方向に逆らって移動しようとするため、そ

の逆らう力C細胞表層の電荷の大きさ)の違いにより異なる細胞の分離が達成される、

図2

A:CEで汎用される泳動液に細胞を懸濁して泳動させると、多くの場合は泳動中に細胞同

士が分散し、結果的に分離の悪い結果となる、

B:泳動液にある種の糖ポリマーを添加すると、Aで観察される細胞の分散を抑えることが

てき、CEが本来持つ高い分離能が得られる。

C:泳動液に別種のポリマーを添加すると、泳動中に細胞が凝集して鋭い分離ピークを呈す

る場合もある。同じ種類同士の細胞を凝集させることは難しい。

あらゆる環境に微生物は存在するが、1種類の細胞が単独で存在するケースはくまれで、そ

こにどのような種類の微生物がどれくらい存在し、生きているのか死んでいるのか、などす

ぐさま知ることができる技術が望まれていたが、残念ながら現時点では満足する完璧な技術

はない。これの理由は、微生物自体がまだよくわかっていない(従って培養できない)ことに

よるが、微生物細胞があらゆるマトリックス(例えば砕屑物や生物の死骸など)の中に存在し

ているため、そのマトリックスの影響を受けずに細胞を選択的に観察できないのが主な理由

とされる。培養などの増幅操作を介することなく、複雑なマトリックスから微生物細胞を分

離できれば、この状況は大きく改善できる。こうした課題の解決に向け、これまで努力され

てきた。

図3

泳動液中にあらかじめ目的の微生物の基質と酸化還元色素を含ませて、そこで微生物電気泳動を行うと、

細胞が通過した部分だけ色素の変色(酸化遠足)が起きる,、その変化の大きさは、細胞の泳動速度だけで

なく、その種類や活性によって異なる。

さて、細胞を種類別に分離するだけでなく、生死別の定量を行う場合、CE法では、あらかじ

め微生物細胞用の生死判別色素で細胞サンプルを染色してからCE分離を行うことで、生死判

別を同時に行う。この場合、2波長をモニター検出器を準備する。細胞表層の電荷密度特性

に変化がない状況で死んでいる細胞は、生細胞と同じ位置にピークを示すため、生死の比率が

評価できる特徴がある。キャピラリーという極めて小さな閉鎖空間での微生物細胞の挙動を

観察することで、対象としている微生物の他の情報も得られる。例えば、目的微生物の活性

を測定したい場合には、その微生物が特異的に代謝する基質と細胞と酸化還元できる色素を

あらかじめ泳動液に仕込んでおき、泳動と同時に細胞の代謝反応をキャピラリー内で進行さ

せることが可能である(図3)。活性の大きさは、色素に選択的な波長をモニターすることで

確認できるだけでなく、基質と酸化還元色素の組み合わせに応じた情報が取得できる。また、

各々の徹生物の固い、柔らかいといった情報も本CE法を用いて取得できる几これは、細胞表層

へのイオンの染み込みやすさ、といった概念による電場内での細胞粒丘モデルから得られた

近似式を用いる。具体的には、CEの泳動液のイオン強度を変化させながら微生物細胞の電気

泳動移動度を評価し、この近似式に当てはめることで、各々の徹生物の電荷密度と柔らかさ

に関するパラメータが評価可能となる。

図4

微生物CE分離キャピラリーの出目側に、アースを取ったマトリックス支援レーザー脱離イオ

ン化質:lt分析法(MALDI-Ms)用のフルートを配置する。泳動液の出目で回時にMALDI-Ms

用のマトリックス試薬をシースフロー液として供給することで、分離された微生物はそのまま

フレート11に転写される、フレート乾燥後、そのままMALDI-MS測定が可能になる、

また、微生物のCE分離技術とマトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析法(MALDI-MS)

による同定分類技術は、組み合わせることで単独ではなし得ない効果が期待できる。両技術

をつなぎ合わせる方法として、まずCE分離キャビラリーの出目をアースしたMALDI-MS用の

ステンレス基板(プレート)Lに配置する,泳動によりキャピラリー端に出てくる細胞がマト

リックス試薬とリアルタイムに混和されながらプレート上に塗布されるよう、プレートがX-

Y軸を自由に移動できるように準備しておく(図4)。このシステムを用いることで、泳動し

てきた細胞がマトリックス試薬の溶媒に接すると同時に崩壊し、細胞内部のリボソームタン

パク質が細胞外に漏出する。最後にMALDI-MSにより乾燥したプレート上のラインに沿って

レーサーを照射して質量分析スペクトルを取得すれば、かなり高い精度で微生物を同定する

ことが可能になるが、この方法は比較的細胞膜が柔らかいグラム陰性菌などに限られる。グ

ラム陽性菌や酵母などの硬い細胞にはこのままの条件での適用が難しいので、さらなる工夫

が残件する。

ここまで、電気泳動法の有用さを解説したが、一方では多くの技術課題が残されており、一

部では原理的な理由で解決が難しい(例、検出感度)ものの、電気泳動技術はマトリックス

と微生物を引き剥がす前処理技術として有用で、質量分析技術を用いた微生物同定技術は、

現在、国内外の微生物保存機関や医療検査現場での利用が急速に広まっいる。今後のさらな

る展開が期待される技術であることに間違いない。

-----------------------------------------------------------------------------------

※鳥村政基(TORIMURA,Masaki)産業技術総介研究所環境管理技術研究部門(Res.lnst.fbr

Envlronmental Management Technol。 Natl, lnst, of Adv. lnd.Sci.and Technol, AIST)研

究グループ長 専門:分析化学 連絡先:〒305-8569茨城県つくば市小野川16-1/E-mail:tori

mura-masaki@aist・gojp(勤務先)

バイオサイエンスとインタストリ-Vol.71,No6(2013)

----------------------------------------------------------------------------------

昨年引く続き室内作業用ウォームビズを実践中。長方形のニット地の中心から縦にスリットを入れた、

羽織タイプのポンチョが、テレビで紹介されていたので下調べする。一枚羽織るだけで暖かく、また

留め具を利用することでその姿も変わるもので、

畳んで持ち運びすることも容易らしい。これなら、

お洒落に決まるだろうと思いつつ発注するを見合わせた。厚着・重ね着・マフラーのセットで十分な

効果があるのでこれでこの冬は乗り切る。これからはサバイバルスタイル、ファッションは欠かせな

い。野外活動と防災の兼用備品の市場が拡大していくだろ。