彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ

たと伝えられる招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦

国時代の軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編のこと)

と兜(かぶと)を合体させて生まれたキラクタ「ひこにゃん」。

【季語と短歌:夏の歌会猛特訓②】

『うつむいて春』

馬場 あき子

新作作品集「2024年のうた」

「短歌研究」5・6月号

海彼よりオレンジ飼料半導体原潜も入るか春うららかに

ニュースの一部をAIが言ふなだらかさ素直にわれが聞いてゐるなり

沿道沿ひの石屋に墓石並びゐてまだ購ひ手なし陽にかがよひて

街路樹の南京黄櫨も若葉して尻手黒川道みづみづとせり

冷凍パックされし蜆いと小さく宍道濁音と記されありぬ

蜆汁吸ひて息する三月の庭いつとなし苔よみがへる

春雪は降りつつ消えて朝となる古き鮑の貝の伏す庭

藍色の糞を落して去る鶴のあと洗ひっつ春は近づく

やはらかき苔を集めて集づくるとツツピーツツピー戦争はいや

若い人集ひて春に耀へる部屋に入りゆきわれもかがよふ

桑のジャム呉るる人あり母の世の蚕飼ひに熟れしその真紅

こんにちは。こんにちはのひびき中音に集ひて静かな午後読書会

妄念はたのしきままに終りなし三月の木木暮るるしづかに

足痛め坐して書くことなくなりし書斎の外の杏咲く闇

昼眺め夜もまたよき杏の樹の盛りの花の雨に散りゆく

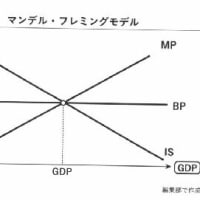

【わたしの経済論①:為替と円安】

第3章 海を渡りつつ、悪例になるな

所有者に固定資産税などを課し、それが地方の税収になるという仕組

みはだいたいどの国でも同じだ。

これが中国だと土地は国のもので、固定資産税は課せられない。そこ

で21年10月、中国政府は「不動産税」を試行導入した。

不動産税の形態ははっきりしないが、普通に考えると所有権は国だか

ら、土地の使用権に課税することになる。

これまで中国では、不動産業者が土地の使用権を売り、個人はそれを

買うかたちでマンションを手に入れてきた。

マンション代金はローンをつけて最初に不動産業者がもらってしまい、

その代金でまた土地を仕入れる。だから、中国の不動産売買は、しば

しば詐欺事件で用いられる「ポンジ・スキーム」という手法だと指摘

されていた。

いままで使用権に対して税金を課すことがなく、課税取引がなかった

から、どんどん税金なしの不動産取引が拡大してしまった。課税がな

い世界でいくらでも自由に取引できてしまえば、バブルがどんどん膨

れ上がっていくのは当たり前の話だ。

☈日本だと、不動産を持つと取得税、固定資産税、譲渡益などに対す

る課税があるから、頻繁に取引すると大変な税負担になってしまう。

逆にいうと、ある程度税金を課すことで取引が緩やかになる側面があ

る。中国では非課税だったから、投機的な不動産取引がとても増えて

所有者に固定資産税などを課し、それが地方の税収になるという仕組

みはだいたいどの国でも同じだ。

これが中国だと土地は国のもので、固定資産税は課せられない。そこ

で21年10月、中国政府は「不動産税」を試行導入した。

不動産税の形態ははっきりしないが、普通に考えると所有権は国だか

ら、土地の使用権に課税することになる。

これまで中国では、不動産業者が土地の使用権を売り、個人はそれを

買うかたちでマンションを手に入れてきた。

マンション代金はローンをつけて最初に不動産業者がもらってしまい、

その代金でまた土地を仕入れる。だから、中国の不動産売買は、しば

しば詐欺事件で用いられる「ポンジ・スキーム」という手法だと指摘

されていた。

いままで使用権に対して税金を課すことがなく、課税取引がなかった

から、どんどん税金なしの不動産取引が拡大してしまった。課税がな

い世界でいくらでも自由に取引できてしまえば、バブルがどんどん膨

れ上がっていくのは当たり前の話だ。

☈日本だと、不動産を持つと取得税、固定資産税、譲渡益などに対す

る課税があるから、頻繁に取引すると大変な税負担になってしまう。

逆にいうと、ある程度税金を課すことで取引が緩やかになる側面があ

る。中国では非課税だったから、投機的な不動産取引がとても増えて

いた。それで不動産価格がものすごく上がったから、ブレーキをかけ

るために不動産税を導入したかったのだと考えられる。

しかし、仮にそうすると不良債権がたくさん出てくるだろう。

中国の不動産価格は、統計がはっきりしないからわかりにくいが、年

収の50倍というマンション売買の事例もある。これは通常では考えら

れない取引だ。日本や西欧諸国だと年収の5倍くらいが相場だが、50

倍というのはありえない。

そういう投機的取引を抑制したいから、資本主義国では普通の土地に

対する保有税を導入したのだろう。 だが、中国のようにあとから税

金を課してしまったら、不動産価格の値下がりが激しくなることも予

想される。経営が厳しくなる不動産業者も出てくる。そこに投資して

いた人たちにもしわ寄せがきてしまう。

中国の不動産大手、恒大集団の経営難はまさにそれを象徴する出来事

だ。

そもそも恒大集団のような業者に投資するというのは、紙切れに投資

するようなものだ。中国は外国人投資家に対する保護など全くないた

め、投資家は泣き寝入りするしかない。

では、その不動産業者が倒産したら誰にツケが回るのか。

一般的には銀行だが、中国の銀行は国有企業だから国家がツケを払わ

ざるを得ない。そのあたりの実態がよくわからず、不透明なままで取

引が続いてきてしまった。こういうことは、共産主義国ならずっとご

まかせる。

もし中国の土地取引を日本や西欧諸国と同じように考え、恒大集団を

資本主義国の不動産業者と同じように見ているのなら、それは大間違

いだ。 仮に恒大集団に「財務諸表を見せてほしい」と投資家が訴え

たとしても、おそらく無理だろう。もともと中国自体が財務諸表を正

確に作るような国ではないから、基本的に存在しないものと考えたほ

うがいい。

投資先の財務諸表の有無すらも調べずに投資していたのなら、万が一

経営破綻して損失を被っても自業自得と言わざるを得ない。

中国のバブル崩壊が、世界経済に影響を与える可能性は少なからずあ

る。だが、不動産取引に問わった投資家の人数の統計がないから、ど

れくらいの規模の影響になるかはわからない。そもそも中国では、政

策当局にも正確な統計情報がないのだ。

日本ですら、バブル崩壊後の不良債権問題のとき、本当の数字をつ

かむことはできなかった。筆者が財務省にいたころ、不良債権処理の

ときに悉皆的に調査し、統計もすべて整理し直してようやく実態が明

らかになった。

中国でそこまでする役人はいないだろうから、不良債権を正確に整理

しようがない。統計というものは対外的に見せるという目的だけでは

なく、多くの場合は政策当局がきちんと実体経済を把握するために作

っている。実体経済を把握しないと次の政策を打てないからだ。

しかし、中国は統計がいい加減だから、政策当局も実体経済をよくわ

かっていない。なぜ西欧諸国が統計をきちんと作れるかというと、民

間経済が主体だからだ。統計で調査するのは民間経済だから、政府と

は違う部分になる。

☈一方で中国は国営経済であり、業者も国営企業だから、もし統計を

正確に作って業績が悪いとなれば、それは政府部門が悪かったという

話になってしまう。

日本や西欧諸国なら、民間の業績が悪ければ「国として政策で何とか

する」と、他人事な言い方もできるだろう。

だが、中国の国営企業が悪いとなると、経営している国が責任追及さ

れる恐れがある。そういう意味でも政府のほうで正確な統計を出しに

くいのだ。これは、経済主体が民間ではない国の一つの大きなアキレ

ス腱だ。そこまで考えて、中国とは対峙しないといけない。

「中国のGDPは大ウソ」と指摘できた理由

22年10月、中国が同年7~9月期(第3四半期)のGDP統計の発表

を当初予定の18日から児]日に延期した。中国は、同じようにGDP

発表を遅らせることが少なくない。筆者は16年に『中国GDPの大嘘

』(講談社)を上梓した。これを書いたきっかけは、もともと中国の

GDPを見ていると、動きがとても小さかったからだ。対外関係がそ

こそこあって、輸出入額がすごく大きいにもかかわらず、だ。これは

統計学でいう、標準偏差を算術平均で割った「変動係数」というもの

ですぐ計算できるが、その数値がほかの国に比べるとIケタ小さかっ

た。

どの国もそうだが、対外関係が大きいほどGDPの動きも大きくなる。

にもかかわらず、中国とほかの先進国を比べると、動きが全く違うか

ら疑問に思っていた。

実は、ほかの共産圏の国々もGDPの動きが小さい。それは共産圏の

特徴というか、おそらく統計をごまかしているのだろう。

共産圏の話をするときは、本家本元のソビエト連邦(ソ連)にまでさ

かのぼる必要がある。いろいろ調べていくと、中国とソ連の統計局が

全く同じ仕組みだとわかった。

ちなみにソ連はどうなったかというと、約70年間ウソをつき続けた結

果、国が崩壊し、ウソがすべてばれてしまった。だから現在のロシア

の統計は90年ごろからしかない。

これには、ノーベル経済学賞を獲った米経済学者のポール・サミュエ

ルソンなどもだまされていた有名な話だ。

ソ連と同じシステムで現存している中国が、全くウソをついていない

はずがない。少なくとも、ソ連と同じくらいのウソはついているだろう。

著書でそう指摘したら、日本の中国研究者から猛烈な反論を受けた。

反発の仕方がまさに左巻きの活動家のそれで、わざわざ勤務先の大学

へ抗議にきて、「高橋をクビにしろ」第3章 海を渡りつつ、悪例に

なるななどと圧力をかけてきた。

逆にいえば、そういう抗議があったから、自分の論証は正しかったの

だと確認できた。おそらく、いまだに日本の中国研究者は、「中国が

正しい」と信じているのだろう。

当時はほかにも、財務省内の中国の息がかかった人物から露骨な反発

があった。筆者がしている中国の統計についての話は学術的なもので

あり、かつ日本には言論の自由がある。だから、もし中国がウソをつ

いていないと主張するのなら、本や論文を書いて証明すればいい。

23年1月、国際通貨基金(IMF)が、23年の中国の経済成長率の見

通しを5・2%と発表したが、この予測もおそらく間違っているだろ

う。実際のGDPの数字も、中国国内の各省の数字を足すと全く違う

ことがわかる。

かつて、中国の副首相の李克強が、「中国の統計データは人為的で信

用できない」「電力消費量、鉄道輸送量、銀行融資額の三つの数字を

見ればいい」といった趣旨の発言を、中国駐在の米国大使に漏らして

しまった。

それを米国大使が本国の国務省に報告したところ、その機密情報が内

部告発サイトのウィキリークスに漏洩してしまったという事件がある。

筆者はその話を聞いて、「李克強がそう言うなら、その三つの数字は

正しいのだろう」と思って調べたところ、それすらも程遠されていた。

それも当時、前述の著書で指摘した。

要するに、中国の統計局はすべてのデータを程遠できる立場にあるの

だ。ねつ造されない唯一の統計が「輸出入統計」だった。輸出入は相

手国がある話で、中国は01年に世界貿易機関(WTO)に加盟したか

ら、正確な統計を出さないといけなくなった。

だから中国の輸出額は、ほかの国の中国からの輸入額を見ればすべて

わかってしまう。反対に、中国の輸入額もほかの国からの中国への輸

出額でわかる。WTO統計は地域と輸出入額をすべて記すからだ。

一応、中国の輸出入と世界の輸出入を比べてみると、そんなに大きな

差はなかった。これは比較的正しいデータだと思う。

輸入動向がわかると消費動向もわかる。海作品を買うと輸入になり、

国内品を買うと消費になるからだ。輸入と消費は密接に関係している

ので、そこから消費額を推計し、さらにGDPを推計できる。

それが著書で「中国GDPの大ウソ」を明らかにした手法だ。

中国の真実のGDPについては不明だが、データを見ると3割から5

割くらいは水増しされている感じを受ける。

ソ連は長期間ごまかしていたから、最後はものすごく実態と数字かす

れていた。中国が発展したのは最近のことだから、そのズレはまだ小

さいとみられるが、いずれにせよ本当の数字ではないだろう。

この項つづく

※次回第3章「中国の闇に隠された本当の失業率」

□ ラスト・ディケイドをスイスイ! □

るために不動産税を導入したかったのだと考えられる。

しかし、仮にそうすると不良債権がたくさん出てくるだろう。

中国の不動産価格は、統計がはっきりしないからわかりにくいが、年

収の50倍というマンション売買の事例もある。これは通常では考えら

れない取引だ。日本や西欧諸国だと年収の5倍くらいが相場だが、50

倍というのはありえない。

そういう投機的取引を抑制したいから、資本主義国では普通の土地に

対する保有税を導入したのだろう。 だが、中国のようにあとから税

金を課してしまったら、不動産価格の値下がりが激しくなることも予

想される。経営が厳しくなる不動産業者も出てくる。そこに投資して

いた人たちにもしわ寄せがきてしまう。

中国の不動産大手、恒大集団の経営難はまさにそれを象徴する出来事

だ。

そもそも恒大集団のような業者に投資するというのは、紙切れに投資

するようなものだ。中国は外国人投資家に対する保護など全くないた

め、投資家は泣き寝入りするしかない。

では、その不動産業者が倒産したら誰にツケが回るのか。

一般的には銀行だが、中国の銀行は国有企業だから国家がツケを払わ

ざるを得ない。そのあたりの実態がよくわからず、不透明なままで取

引が続いてきてしまった。こういうことは、共産主義国ならずっとご

まかせる。

もし中国の土地取引を日本や西欧諸国と同じように考え、恒大集団を

資本主義国の不動産業者と同じように見ているのなら、それは大間違

いだ。 仮に恒大集団に「財務諸表を見せてほしい」と投資家が訴え

たとしても、おそらく無理だろう。もともと中国自体が財務諸表を正

確に作るような国ではないから、基本的に存在しないものと考えたほ

うがいい。

投資先の財務諸表の有無すらも調べずに投資していたのなら、万が一

経営破綻して損失を被っても自業自得と言わざるを得ない。

中国のバブル崩壊が、世界経済に影響を与える可能性は少なからずあ

る。だが、不動産取引に問わった投資家の人数の統計がないから、ど

れくらいの規模の影響になるかはわからない。そもそも中国では、政

策当局にも正確な統計情報がないのだ。

日本ですら、バブル崩壊後の不良債権問題のとき、本当の数字をつ

かむことはできなかった。筆者が財務省にいたころ、不良債権処理の

ときに悉皆的に調査し、統計もすべて整理し直してようやく実態が明

らかになった。

中国でそこまでする役人はいないだろうから、不良債権を正確に整理

しようがない。統計というものは対外的に見せるという目的だけでは

なく、多くの場合は政策当局がきちんと実体経済を把握するために作

っている。実体経済を把握しないと次の政策を打てないからだ。

しかし、中国は統計がいい加減だから、政策当局も実体経済をよくわ

かっていない。なぜ西欧諸国が統計をきちんと作れるかというと、民

間経済が主体だからだ。統計で調査するのは民間経済だから、政府と

は違う部分になる。

☈一方で中国は国営経済であり、業者も国営企業だから、もし統計を

正確に作って業績が悪いとなれば、それは政府部門が悪かったという

話になってしまう。

日本や西欧諸国なら、民間の業績が悪ければ「国として政策で何とか

する」と、他人事な言い方もできるだろう。

だが、中国の国営企業が悪いとなると、経営している国が責任追及さ

れる恐れがある。そういう意味でも政府のほうで正確な統計を出しに

くいのだ。これは、経済主体が民間ではない国の一つの大きなアキレ

ス腱だ。そこまで考えて、中国とは対峙しないといけない。

「中国のGDPは大ウソ」と指摘できた理由

22年10月、中国が同年7~9月期(第3四半期)のGDP統計の発表

を当初予定の18日から児]日に延期した。中国は、同じようにGDP

発表を遅らせることが少なくない。筆者は16年に『中国GDPの大嘘

』(講談社)を上梓した。これを書いたきっかけは、もともと中国の

GDPを見ていると、動きがとても小さかったからだ。対外関係がそ

こそこあって、輸出入額がすごく大きいにもかかわらず、だ。これは

統計学でいう、標準偏差を算術平均で割った「変動係数」というもの

ですぐ計算できるが、その数値がほかの国に比べるとIケタ小さかっ

た。

どの国もそうだが、対外関係が大きいほどGDPの動きも大きくなる。

にもかかわらず、中国とほかの先進国を比べると、動きが全く違うか

ら疑問に思っていた。

実は、ほかの共産圏の国々もGDPの動きが小さい。それは共産圏の

特徴というか、おそらく統計をごまかしているのだろう。

共産圏の話をするときは、本家本元のソビエト連邦(ソ連)にまでさ

かのぼる必要がある。いろいろ調べていくと、中国とソ連の統計局が

全く同じ仕組みだとわかった。

ちなみにソ連はどうなったかというと、約70年間ウソをつき続けた結

果、国が崩壊し、ウソがすべてばれてしまった。だから現在のロシア

の統計は90年ごろからしかない。

これには、ノーベル経済学賞を獲った米経済学者のポール・サミュエ

ルソンなどもだまされていた有名な話だ。

ソ連と同じシステムで現存している中国が、全くウソをついていない

はずがない。少なくとも、ソ連と同じくらいのウソはついているだろう。

著書でそう指摘したら、日本の中国研究者から猛烈な反論を受けた。

反発の仕方がまさに左巻きの活動家のそれで、わざわざ勤務先の大学

へ抗議にきて、「高橋をクビにしろ」第3章 海を渡りつつ、悪例に

なるななどと圧力をかけてきた。

逆にいえば、そういう抗議があったから、自分の論証は正しかったの

だと確認できた。おそらく、いまだに日本の中国研究者は、「中国が

正しい」と信じているのだろう。

当時はほかにも、財務省内の中国の息がかかった人物から露骨な反発

があった。筆者がしている中国の統計についての話は学術的なもので

あり、かつ日本には言論の自由がある。だから、もし中国がウソをつ

いていないと主張するのなら、本や論文を書いて証明すればいい。

23年1月、国際通貨基金(IMF)が、23年の中国の経済成長率の見

通しを5・2%と発表したが、この予測もおそらく間違っているだろ

う。実際のGDPの数字も、中国国内の各省の数字を足すと全く違う

ことがわかる。

かつて、中国の副首相の李克強が、「中国の統計データは人為的で信

用できない」「電力消費量、鉄道輸送量、銀行融資額の三つの数字を

見ればいい」といった趣旨の発言を、中国駐在の米国大使に漏らして

しまった。

それを米国大使が本国の国務省に報告したところ、その機密情報が内

部告発サイトのウィキリークスに漏洩してしまったという事件がある。

筆者はその話を聞いて、「李克強がそう言うなら、その三つの数字は

正しいのだろう」と思って調べたところ、それすらも程遠されていた。

それも当時、前述の著書で指摘した。

要するに、中国の統計局はすべてのデータを程遠できる立場にあるの

だ。ねつ造されない唯一の統計が「輸出入統計」だった。輸出入は相

手国がある話で、中国は01年に世界貿易機関(WTO)に加盟したか

ら、正確な統計を出さないといけなくなった。

だから中国の輸出額は、ほかの国の中国からの輸入額を見ればすべて

わかってしまう。反対に、中国の輸入額もほかの国からの中国への輸

出額でわかる。WTO統計は地域と輸出入額をすべて記すからだ。

一応、中国の輸出入と世界の輸出入を比べてみると、そんなに大きな

差はなかった。これは比較的正しいデータだと思う。

輸入動向がわかると消費動向もわかる。海作品を買うと輸入になり、

国内品を買うと消費になるからだ。輸入と消費は密接に関係している

ので、そこから消費額を推計し、さらにGDPを推計できる。

それが著書で「中国GDPの大ウソ」を明らかにした手法だ。

中国の真実のGDPについては不明だが、データを見ると3割から5

割くらいは水増しされている感じを受ける。

ソ連は長期間ごまかしていたから、最後はものすごく実態と数字かす

れていた。中国が発展したのは最近のことだから、そのズレはまだ小

さいとみられるが、いずれにせよ本当の数字ではないだろう。

この項つづく

※次回第3章「中国の闇に隠された本当の失業率」

□ ラスト・ディケイドをスイスイ! □

スペインのカディスで生まれ、アメリカ合衆国に移住したホセ・ラカ

ジェが、1922年 (1924年説も) にこの曲をスペイン語の歌詞 (詩:ル

イス・ロルダン) で発表した。1924年、アルバート・ゲイムスが歌詞

を英訳。1935年にロベール・シャンフルーリとルイ・ソーヴァがフラ

ンス語のルンバにアレンジした。1941年、ジミー・ドーシーオーケス

トラ演奏、ヘレン・オコーネルとボブ・エバーリー歌唱のレコードを、

デッカ・レコードがカタログナンバー3629として発売したところ、大

ヒットし、1941年3月14日から14週間にわたってビルボードに載り続け

た。1937年頃には日本にも淡谷のり子により紹介された。 「アマポー

ラ」はスペイン語でヒナゲシの花を意味する。ヒナゲシの花を愛しい

人に見立てたラブソング。

日本語

ジェが、1922年 (1924年説も) にこの曲をスペイン語の歌詞 (詩:ル

イス・ロルダン) で発表した。1924年、アルバート・ゲイムスが歌詞

を英訳。1935年にロベール・シャンフルーリとルイ・ソーヴァがフラ

ンス語のルンバにアレンジした。1941年、ジミー・ドーシーオーケス

トラ演奏、ヘレン・オコーネルとボブ・エバーリー歌唱のレコードを、

デッカ・レコードがカタログナンバー3629として発売したところ、大

ヒットし、1941年3月14日から14週間にわたってビルボードに載り続け

た。1937年頃には日本にも淡谷のり子により紹介された。 「アマポー

ラ」はスペイン語でヒナゲシの花を意味する。ヒナゲシの花を愛しい

人に見立てたラブソング。

日本語

ひなげしよ、美しきひなげしよ、いつだって僕の心は君だけのもの。

君が好きだ、僕の愛しい子、花が昼の陽射しを愛するように。

ひなげしよ、美しきひなげしよ、嫌な顔をせずに私を愛しておくれ。

ひなげしよ、ひなげしよ君はどうして一人でいられるのだろうか。

君が好きだ、僕の愛しい子、花が昼の陽射しを愛するように。

ひなげしよ、美しきひなげしよ、嫌な顔をせずに私を愛しておくれ。

ひなげしよ、ひなげしよ君はどうして一人でいられるのだろうか。

君が好きだ、僕の愛しい子、花が昼の陽射しを愛するように。

ひなげしよ、美しきひなげしよ、嫌な顔をせずに私を愛しておくれ。

ひなげしよ、ひなげしよ君はどうして一人でいられるのだろうか。

英語

ひなげしよ、ひなげしよ君はどうして一人でいられるのだろうか。

英語

AMAPOLA, my pretty little poppy,You're like that lovely flow'r so sweet and

heavenly.Since I found you, My heart is wrapped around you.

And loving you, it seems to beat a rhapsody.AMAPOLA, the pretty little poppy

must copy its endearing charm from you.

AMAPOLA, AMAPOLA, How I long to hear you say "I love you."

【新星溢れるマルチメディア産業①】

❏ 伸縮可能なフルカラーディスプレ

heavenly.Since I found you, My heart is wrapped around you.

And loving you, it seems to beat a rhapsody.AMAPOLA, the pretty little poppy

must copy its endearing charm from you.

AMAPOLA, AMAPOLA, How I long to hear you say "I love you."

【新星溢れるマルチメディア産業①】

❏ 伸縮可能なフルカラーディスプレ

05月22日、NHK放送技術研究所(技研)は,柔軟なゴム基板上に液体

金属を使った伸縮配線とマイクロLEDを形成したフルカラー伸縮ディ

スプレーを開発。従来の金属配線は,基板が変形すると電気抵抗の上

昇や断線が発生するため,伸縮ディスプレーに適用することができな

かった。同研究所は,今回,金属配線の材料に液体金属を用いること

で,伸縮させても断線することなく,低い電気抵抗を維持できる伸縮

配線を開発した。また,液体金属の粘度を調整することで,印刷技術

による細い配線パターンの形成に成功した。

金属を使った伸縮配線とマイクロLEDを形成したフルカラー伸縮ディ

スプレーを開発。従来の金属配線は,基板が変形すると電気抵抗の上

昇や断線が発生するため,伸縮ディスプレーに適用することができな

かった。同研究所は,今回,金属配線の材料に液体金属を用いること

で,伸縮させても断線することなく,低い電気抵抗を維持できる伸縮

配線を開発した。また,液体金属の粘度を調整することで,印刷技術

による細い配線パターンの形成に成功した。

信越化学工業とSALと共同で,ゴム基板上に赤,緑,青色に発光する

微細なマイクロLEDを格子状に形成し,これら画素間を液体金属によ

る伸縮配線で接続することで32×32画素のパッシブ駆動のフルカラー

ディスプレーを開発した。開発したディスプレーは自由に変形でき,

1.5倍に伸張させても安定して表示できるという。

微細なマイクロLEDを格子状に形成し,これら画素間を液体金属によ

る伸縮配線で接続することで32×32画素のパッシブ駆動のフルカラー

ディスプレーを開発した。開発したディスプレーは自由に変形でき,

1.5倍に伸張させても安定して表示できるという。

それによると,2024年のミニLEDディスプレー世界市場(出荷ユニッ

ト数量ベース)は,前年比123.2%の1,812万2,000台(Units)になると

予測した。ミニLEDディスプレーパネルのアプリケーション(用途)

はタブレットを中心に搭載されてきたが,近年ではTVセット(High-

End TV)向けの需要が急増している。2024年にはミニLEDパネルを

搭載したTV市場は700万台(Units)を越えて,OLEDパネルを搭載し

たTV市場を超える見込み。一方で,Appleのタブレット向けディスプ

レーでは,ミニLEDパネルからOLEDパネルへの切り替えが本格化し

ているため,今後,ミニLEDディスプレー市場はTV向けが市場成長の

主役となり,リードしていくと予測した。

ト数量ベース)は,前年比123.2%の1,812万2,000台(Units)になると

予測した。ミニLEDディスプレーパネルのアプリケーション(用途)

はタブレットを中心に搭載されてきたが,近年ではTVセット(High-

End TV)向けの需要が急増している。2024年にはミニLEDパネルを

搭載したTV市場は700万台(Units)を越えて,OLEDパネルを搭載し

たTV市場を超える見込み。一方で,Appleのタブレット向けディスプ

レーでは,ミニLEDパネルからOLEDパネルへの切り替えが本格化し

ているため,今後,ミニLEDディスプレー市場はTV向けが市場成長の

主役となり,リードしていくと予測した。

マイクロLEDディスプレー世界市場(同ベース)は,2024年に前年

比297.6%の24万4,000台(Units)と予測した。マイクロLEDディスプ

レーは3インチ以下の小型電子デバイス,スマートウォッチ(Smart-

Watch)向けなどが順調に拡大していくものの,AppleのSmartWatch

への搭載予定が2026年頃から2027年以降となる見通しで,市場の成長

時期は若干遅れる見込みだという。また,AR/VR(拡張現実/仮想現

実)端末機器向けではAR端末を中心に採用が本格化するため,今後の

マイクロLEDディスプレー市場は主にSmartWatchやAR/VR端末向け

を中心に成長を見込んでいるとしている。今回の調査で注目した,現

在発売されているAR/VR端末機器は,ほとんどが従来型の超小型LC

Dディスプレーパネルを採用しているが,高輝度で低消費電力なLED

oS(LED on Silicon)のマイクロLEDディスプレーは,室内だけでな

く室外でも透明グラスに画面を表示するAR機器に適したディスプレー

となってる。そのため,AR端末機器市場の成長と共に,AR端末に搭

載されるLEDoSのマイクロLEDディスプレー比率が大幅に拡大してい

くと予測した。

比297.6%の24万4,000台(Units)と予測した。マイクロLEDディスプ

レーは3インチ以下の小型電子デバイス,スマートウォッチ(Smart-

Watch)向けなどが順調に拡大していくものの,AppleのSmartWatch

への搭載予定が2026年頃から2027年以降となる見通しで,市場の成長

時期は若干遅れる見込みだという。また,AR/VR(拡張現実/仮想現

実)端末機器向けではAR端末を中心に採用が本格化するため,今後の

マイクロLEDディスプレー市場は主にSmartWatchやAR/VR端末向け

を中心に成長を見込んでいるとしている。今回の調査で注目した,現

在発売されているAR/VR端末機器は,ほとんどが従来型の超小型LC

Dディスプレーパネルを採用しているが,高輝度で低消費電力なLED

oS(LED on Silicon)のマイクロLEDディスプレーは,室内だけでな

く室外でも透明グラスに画面を表示するAR機器に適したディスプレー

となってる。そのため,AR端末機器市場の成長と共に,AR端末に搭

載されるLEDoSのマイクロLEDディスプレー比率が大幅に拡大してい

くと予測した。

マイクロLEDディスプレーはAR/VR端末機器向けパネルでは,マイク

ロOLED(OLEDoS:OELD on Silicon)と競合しているが,マイクロ

OLEDはヘッドセット型のVR端末に適しているアプリケーションであ

り,透明グラスに画面を表示する眼鏡のようなAR端末向けではマイク

ロLEDディスプレーは優位性があるという。

将来展望については,ミニLEDディスプレー世界市場はHigh-End TV

向けパネルが市場を牽引し,2031年の同市場は5,796万4,000台(Units)

まで拡大すると予測した。また,マイクロLEDディスプレー世界市場

は,AR/VR端末機器とSmartWatchの2つのアプリケーションへの搭

載拡大する予測。

向けパネルが市場を牽引し,2031年の同市場は5,796万4,000台(Units)

まで拡大すると予測した。また,マイクロLEDディスプレー世界市場

は,AR/VR端末機器とSmartWatchの2つのアプリケーションへの搭

載拡大する予測。

05月22日、京都大学の研究グループは,バルクの金属面にごく薄い金

属膜を蒸着したものをターゲットとして使用し,極薄金属膜のみをレ

ーザーで選択的に除去することによって,超高品質な極浅構造を作製。

ある閾値以上のエネルギー密度(フルエンス)を持つレーザーパルス

を固体ターゲットに集光照射すると,レーザーアブレーションと呼ば

れる現象が起こって表面物質が局所的に除去される。

属膜を蒸着したものをターゲットとして使用し,極薄金属膜のみをレ

ーザーで選択的に除去することによって,超高品質な極浅構造を作製。

ある閾値以上のエネルギー密度(フルエンス)を持つレーザーパルス

を固体ターゲットに集光照射すると,レーザーアブレーションと呼ば

れる現象が起こって表面物質が局所的に除去される。

つまり,特殊な光学系を用いてレーザービームの空間強度分布を平坦

化しない限り,平坦な底面を持つ単一の穴を作成することは難しい。

化しない限り,平坦な底面を持つ単一の穴を作成することは難しい。

そこで研究グループは,ターゲットをバルクの金属ではなく,バルク

金属に厚さ数10nmの極薄金属膜を蒸着したものを採用し,フルエンス

が極めて低いピコ秒レーザーパルスで極薄金属膜のみを選択的に除去

することを試みた。

金属に厚さ数10nmの極薄金属膜を蒸着したものを採用し,フルエンス

が極めて低いピコ秒レーザーパルスで極薄金属膜のみを選択的に除去

することを試みた。

その結果,予想通り,極薄金属膜のみを除去できたうえ,ガウス型の

空間強度分布を持つレーザービームを用いたにもかかわらず,ほぼ完

全に平坦な底面を持つ極浅穴を作成できた。

空間強度分布を持つレーザービームを用いたにもかかわらず,ほぼ完

全に平坦な底面を持つ極浅穴を作成できた。

また,レーザーパルスを空間掃引しながら多重照射してライン状の構

造を作成したところ,リムがほぼない,表面粗さが1nm以下のほぼ完

全に平坦な底面を持つ極浅ライン構造を作成することもできた。

造を作成したところ,リムがほぼない,表面粗さが1nm以下のほぼ完

全に平坦な底面を持つ極浅ライン構造を作成することもできた。

研究グループは,作成した極浅構造は,多層薄膜の構造化への応用な

どが期待されるとしている。

この項つづく

どが期待されるとしている。

この項つづく