電脳六義園通信所別室

僕の寄り道――電気山羊は電子の紙を食べるか

【誰かが座った】

【誰かが座った】

文京区の白山神社境内に四角く切り出された石があり、あれは確か魯迅が腰掛けたという曰く付きの石ではなかったか……と、ぼんやり思う。不意に気になりはじめたので確かめに行ったら、石に座ったのは魯迅ではなく孫文だった。

明治四十三年五月中旬の或る夜、孫文と宮崎滔天がこの石に腰掛けて中国の将来について意見を交わしたのだという。

人まちがいしたのも何かの縁なので魯迅を読んでみようと思う。かつて魯迅の『故郷』がしばしば国語の教科書に取り上げられていたというのだけれど、育った年代が違うのか読んだことがない。いい機会なので青空文庫リーダーでダウンロードして読んでみた。

没落したとはいえ裕福な士大夫の家系に生まれた魯迅と、貧しい農民の家に生まれた友との、故郷での再会には埋めようもない裂け目が生じている。友の変わり果てた容貌を見て魯迅は思う。

青空文庫には佐藤春夫と井上紅梅、それぞれの訳によるものがあって読み比べられる。たとえば魯迅『故乡』の原文はこうなっている。

他大约只是觉得苦,却又形容不出,沉默了片时,便拿起烟管来默默的吸烟了。(魯迅『故乡』)

そしてこの箇所の訳はこんなふうに違う。

彼は多分苦しさをしみじみと感じてはいるであろうが、しかしそれを言い現わすことも出来ないのか、しばらく黙っていた、そして煙管をとり上げ、黙々と煙をふかしていた。(魯迅『故郷』佐藤春夫訳)

いかにも教科書に載りそうな、主語を立てた優等生的な佐藤訳に対して、どちらかといえば個人的に好感を持つ井上紅梅訳はこうなっている。

たぶん苦しみを感ずるだけで表現することが出来ないのだろう。しばらく思案に沈んでいたが煙管を持出して煙草を吸った。(魯迅『故郷』井上紅梅訳)

2024 年 5 月 29 日 白山神社

第 44 回 文京あじさい祭りは 6/8―6/16

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでひなげし(かわいいコクリコ) Gentil Coquelicot

フランス民謡

20 音オルガニートでスコットランドの釣鐘草 The Blue Bells of Scotland

スコットランド民謡

20 音オルガニートでとねりこの木立 The Ash Grove

ウェールズ 民謡

を公開。

***

◉

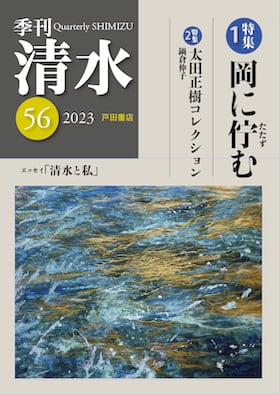

【『季刊清水』2023 通巻56号発売】

【『季刊清水』2023 通巻56号発売中】

戸田書店発行、雑誌『季刊清水』56号が戸田書店江尻台店店頭に並びました。

◉目次

巻頭詩 井戸………佐藤光江

【特集1】

岡に佇(たたず)む

はじめに………鍋倉伸子・石原雅彦

村松友視さんに聞く 「ゆれる階」とは………編集委員会

牛道について 徳川家康の駿府と清水湊を結ぶ交通政策………北村欽哉

久能街道………中田元比古

大沢川………小澤邦雄

「清水御殿」とは何か………北村欽哉

下清水八幡宮について………山本量正

堂林に暮らして………鈴木芳子 聞き手:石原雅彦

望月勝さんに、堂林自治会のお話をきく………五味響子

我が青春の清水・堂林………大垣久雄

清水市文化センター………金子洋巳

清水二中、昭和最後のころ………夕霧さとこ

共生(ともいき)………小長谷英春

田中ワイシャツ店……… 聞き手:豊田久留巳

【特集2】

太田正樹コレクション………鍋倉伸子

「天池眞佐雄と三つの歌」補遺………石原雅彦

【清水と私】

巡航船………山本智義

海の見えない清水………杉田直樹

海は、市民のものだった………太田ふじ子

巴川………寺田 学

ぶらぶら清水を歩くPartⅡ 興津清見寺………山田裕道

通学路………大庭まどか

バックナンバー紹介

【編集後記

表紙画「海」 山口育三

1937年旧清水市生まれ。伊東市在住。 少年時代、 市内の展覧会で入賞 「天才山口」と言われた。 長じて建設業などを経て、還暦後から絵の勉強を再開。 2008年から2022年まで10回日本画の個展開催。 フェルケール博物館に「東海道53次今昔図」寄贈。本年9月、山口様の訃報がご家族より伝えられました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

◉

静岡新聞紙上にたびたび本誌の誌評を寄せていただいた詩人・小説家の三木卓様が 11 月 18 日に亡くなられました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

表紙デザイン……石原雅彦

◉

店頭での購入は

戸田書店江尻台店

郵送でのお取り寄せは本ブログ左サイドバーのプロフィールにあるメールアドレスから

直接石原宛にメールでお問い合わせください。

バックナンバーもお求めいただけます。

55号 2022年 特集1/高部の山裾を歩く

54号 2021年 特集1/清水の食材を楽しむ

53号 2020年 特集1/清水の銅像・野外彫刻の前で立ち止まる

52号 2019年 特集1/蒲原を道なりに歩く

51号 2018年 特集1/中世鎌倉期有度を思い描く

50号 2017年 特集1/由比を体感する

バックナンバー一覧はこちら

↓

◉

【他人のベランダに咲く赤い花】

【他人のベランダに咲く赤い花】

窓際に置いた読書机に向かいながらふと目を上げると、他所のマンションにある他人のベランダに、今年もまた鮮やかな赤い花が咲いている。

赤い花の存在に気づいたのは去年の夏なのだけれど、緑の葉を茂らせるでもなく、枯れた枝に赤い花をベタベタはりつけた造花のように見える。造花をベランダに飾るのも奇妙な趣味だと妻と話していたけれど、他人のベランダに余計なお世話で申し訳ない。

それが冬になると枝だけ残して花が消えているので、ということは造花ではなかったのだろうかと驚き、不思議に思ったまま忘れていた。

五月の大型連休が終わり、連休明けに集中した仕事もあらかた片付き、のんびり窓辺で本を読みながら目を上げると、例のベランダでまた赤い花が満開になっている。

あの花は何だろうと気になって仕方なくなり、プライバシーを侵害しないよう超望遠のデジタルズームで花だけを撮影し、Google で画像検索したらやはりブーゲンビリアの一種らしい。どんなふうに仕立てて、どんなふうに世話しているのかわからないけれど、なかなか強そうな赤い花である。

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでひなげし(かわいいコクリコ) Gentil Coquelicot

フランス民謡

20 音オルガニートでスコットランドの釣鐘草 The Blue Bells of Scotland

スコットランド民謡

20 音オルガニートでとねりこの木立 The Ash Grove

ウェールズ 民謡

を公開。

***

◉

【旅する日本語文法】

【旅する日本語文法】

電子書籍で買った言語学の本を紙書籍版で読み返したくなったので講談社メチエの古書を見繕って買った。何度も読み返したくなる本は紙のほうがいい。

ポストに届いていたので持ち帰って開封し、ページをパラパラめくったら、今回の購入先とは別の古書店の古い買い上げ明細が挟まっていて、当然ながら購入者欄に別人の名があった。

日付は 15 年前の 2009 年 4 月 30 日で、なんだか購入者名に聞き覚えがある。この人は誰だったかなと気になって検索したら、民俗学・文化人類学を教える大学教授だった。

なるほど、そういう方面からの興味で、彼もこの日本語文法書を読んだのかとちょっと感動した。古書はこうして人から人へと旅をする。

2024 年 5 月 25 日 溝の口

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでひなげし(かわいいコクリコ) Gentil Coquelicot

フランス民謡

20 音オルガニートでスコットランドの釣鐘草 The Blue Bells of Scotland

スコットランド民謡

20 音オルガニートでとねりこの木立 The Ash Grove

ウェールズ 民謡

を公開。

***

◉

【頭の中の広さと高さ】

【頭の中の広さと高さ】

歳をとったら忘れっぽくなって、去るものは日々に疎く、頭の中が綺麗さっぱり白紙のようであり、頭の中を無常の風が吹き渡り、頭の中になんの拘(こだわ)りも蟠(わだかま)りももたない……というのが「頭の中」の理想である。

生まれ故郷静岡県清水の思い出を整理しながら『清水目玉焼』というウェブ日記をつけはじめて四半世紀ほど経った。

「なんで清水が目玉焼なんですか」

と聞かれるたびに、

「東京から帰省すると『清水という町はなんて空が広く陽当たりがいいんだろう、清水平野の真ん中で目玉焼が焼けそうだ』と思うから」

と答えると、キョトンとした顔をされ

「清水の空ってそんなに広いですか」

と聞き返す人までいた。

友人夫婦が暮らす川崎のマンション外廊下に出たら、夕暮れ時の涼しい風が吹き渡る空がどこまでも高く、見下ろす足元が吸い込まれそうに深い。

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでひなげし(かわいいコクリコ) Gentil Coquelicot

フランス民謡

20 音オルガニートでスコットランドの釣鐘草 The Blue Bells of Scotland

スコットランド民謡

20 音オルガニートでとねりこの木立 The Ash Grove

ウェールズ 民謡

を公開。

***

◉

【友と歩けば】

【友と歩けば】

友人宅に隔月で集まり BS4K のバカでかいテレビで大相撲中継の細部を話題にしながら、互いの息災を確かめ合う飲み会をしている。

14 日目の取り組みが終わり、打ち出しの太鼓を聞いたところで片付けをし、グループホームに戻る奥さんの車椅子を押して外に出る。

江戸時代にひらかれた灌漑用水べりに友人夫婦は住んでいて、川崎領と稲毛領にまたがって流れることから二ヶ領用水という。その橋にかかる「境橋」上に出て、これからの季節は明るいのでみんなで記念写真を撮ることにしている。通りかかった人が「シャッターを押しましょう」と声をかけてくれることもある。

老老介護の友人夫婦と別れたら、カメラマンの友人が今日は用水沿いを歩いて帰ろうと言う。自転車に乗って家路をたどる人、愛犬を連れて散歩する人などがひっきりなしに行き交う、自動車の通らない良い生活道になっている。

用水沿いにモダンな佇まいの協会があってカトリック溝ノ口教会という。鈴木エドワードといってイサム・ノグチや丹下健三などと関わりの深い著名な建築家の設計らしい。

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでひなげし(かわいいコクリコ) Gentil Coquelicot

フランス民謡

20 音オルガニートでスコットランドの釣鐘草 The Blue Bells of Scotland

スコットランド民謡

20 音オルガニートでとねりこの木立 The Ash Grove

ウェールズ 民謡

を公開。

***

◉

カレー南蛮百連発059:川崎市高津区溝口・おそば巴屋のカレー南蛮

友人宅で大相撲開催に合わせてひらいている三家族六人の飲み会。

横綱・大関初日全滅という波乱の幕開けから始まって、混沌とした優勝争いの千秋楽が近い。

13時半の待ち合わせ時刻より早めに着いたので溝の口駅近くの『おそば巴屋』に入ってみた。あらかじめネット検索して、蕎麦つゆとだしの味が勝った茶色い和風カレー南蛮を出すことを確認しておいたので迷わず「カレーそば」を注文する。

となりのテーブルの三人組はカツ丼と盛りそば、天丼と盛りそば、それぞれガッツリ系セットメニューを食べてていた。さっさと食べ終わるといちばん兄貴格の男が財布から

「三人分」

と言って万札を出し、

「いけません、われわれの分は自分で払いますから」

「いい、いい」

などというやりとりをしている。

勘定をすませた三人組が出ていくと、希望通り茶色いカレー南蛮が出てきた。この店も豚の三枚肉と玉ねぎの系列だ。出前にも耐えられるくらいに熱く力強いカレー南蛮だった。

夜は蕎麦屋らしいつまみで酒が飲めるようで、カツ丼のカツだけがメニューにあるが「かつ煮」ではなく「煮かつ」になっているのが珍しい。だが考えてみると「たまご煮」ではなく「煮たまご」、「魚煮」ではなく「煮魚」と言うので、「煮かつ」でいいのだろう。

おそば巴屋

神奈川県川崎市高津区溝口1丁目6−5

【有度そぞろある記】

【有度そぞろある記】

有渡郡の語源について『ふるさと有度』にはこう書かれている。

まず、有渡郡に関して平安時代以来の書がどのような記述をしてきたか列挙しておこう。

「延喜式」に「烏渡郡云々」とある。 「和名抄」に「有度郡」 とみえる。

「拾芥抄」に「有度郡」 とみえ「雄渡郡」とも書いたという。

「総国風土記」に「烏渡郡」とあり、その説明に「鳥渡郡」は「浦六、名山五、河六流、 川二流、 沢九、池三、宮祠一五、個座・寺院七宇、墳陵五個基、東は藍染川を限り、西は狐ヶ崎を限り、南は有度浜を限り、北は正木山を限る」と説明されている。さらに「早田苅麦、長短冬樹修竹、海塩、魚塩、茯苓、柴胡、灌香、香蕾、川萼、土茯苓、山桅子、牡蠣、常山、葛根、樗雞、蛮茄、麴毛等」の産物があり、 「惣て抜群の利、挙国の用、此国に有るのみ」と豊かな有渡郡であるように説明している。

「駿国雑誌」は以上の史料をとりあげながら次のような説明をしている。すなわち、有度の名はもとは有度山の名に由来する。往昔、推古天皇(第三十三代)の頃、秦川勝(はたのかわかつ)の二男尊長の弟の久能という者が、観音菩薩の霊夢をみたために有度山に住んだ。そのため秦川勝の姓によって都麻佐山(ウズマサ)といったり、あるいは名によって久能ともいった。秦(ウズマサ)を略して宇津といい津と渡とは相通ずるので、有度となったというが、確証はない。「童蒙抄」には、駿河国の有度浜に神女(メガミ)天下りて舞をしたとある。その有渡浜とは、有渡郡の東南の海浜で、久能浦より三穂呉服神社の前までをいう、と里人は語った。また、有度を有渡(ウナド)と唱えた者もあったという。

壬生従二位・家隆(一二〇〇年代)は

「宇度浜に天の羽衣、春はきて、今も霞の袖やふるらん」

と和歌をよんでおり〝うど〟と羽衣伝説にふれている。

***

以下、2024 年 5 月 15 日、眼の記憶より。

何の店で何が「おしまい」なのかわからないけれど、ゆったりしてよい風情の店。

こざっぱりしたサンドイッチの店。

コーヒー豆のドンゴロス(麻袋)を再利用した土嚢。珈琲焙煎店が近くにあるのだろうか。

「うどようちえん」のかわいい送迎バス。

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでひなげし(かわいいコクリコ) Gentil Coquelicot

フランス民謡

20 音オルガニートでスコットランドの釣鐘草 The Blue Bells of Scotland

スコットランド民謡

20 音オルガニートでとねりこの木立 The Ash Grove

ウェールズ 民謡

を公開。

***

◉

【宗丹池】

【宗丹池】

静岡鉄道狐ヶ崎駅に隣接するイオン清水店の場所はかつて遊園地だった。

能島の巴川べりで瓦を焼いていた祖父の家では、ときどき孫たちに

「こんだのやすみにゆうえんちへとつれてくか」

という嬉しい話があり、お弁当を作り、能島、堀込、吉川と草むした古道をたどり、国道警ら隊のところで国道 1 号線を渡り、古道を南下し旧上原跨線橋を渡って旧東海道沿いの遊園地に出た。それが徳川以前、中世期の古い東海道だったのである。

狐ヶ崎遊園地脇に大きな池があり、子どもたちは遊園地の池と呼び、正式には上原堤、古くは宗丹池と言った。

狐ヶ崎の上原堤は宗丹池ともいい、 伴野新太郎氏の先祖重郎左衛門が北條早雲の弟宗丹の許を得て堀ったものとの伝承がある。早雲は其の出自について研究が重ねられているが、さまざまな説がある。兄弟については諸書に記述はなく、歴史として書くことは困難である。しかし、伴野氏方には戦災まで古文書もあったという。 伴野家では明治二十七年生の新太郎氏を北條新九郎に因み新太郎と命名したという。これは北條早雲が同家に宿し、そのお礼に池の築造を許可し、早雲の弟の長與の号に因みて宗丹と名付たと伝える。(『ふるさと有度』)

上原配水場脇の坂を登り、南幹線を歩いてイオン清水店駐車場に降りたら懐かしい自動車が駐車してあった。このかたちが好きでたいせつに乗られているのだろう。

イオン清水店に初めて入ってみた。こういうなんでもありの大型ショッピングモールが郊外にでき、自家用車族以外のために旧市街から無料送迎バスが走り、それらにより大資本が地域の資産を汲み上げるポンプ場になっている。

幼い頃ボートに乗せてもらった宗丹池に人の気配はなく静かに睡蓮が咲いていた。

2024年5月15日 宗丹池

明治二十三年清水測量地図

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでTop of the World

作曲/R.カーペンター

20 音オルガニートで遥かなる影 Close to you

作曲/B.バカラック

20 音オルガニートでシェリー Sherry

作詞作曲/B.ゴーディオ

を公開。

***

◉

【一里山から上原あたり】

【一里山から上原あたり】

草薙にうまい豆腐屋があるという話は以前から聞いていた。草薙のどこにあるんだろうと南幹線や旧東海道を友人の車に乗せられて通りかかるたびにキョロキョロしていたけれど見つけられない。

「草薙にうまい豆腐屋があるんだって?」

と運転者に聞くと

「ありますよ」

とそっけなく言う。

「ここです」

と言わないので南幹線や旧東海道に面していないことはわかっていた。

この町を江戸時代の旧東海道は北東から南西に通り抜け、国道一号線も、バイパスである南幹線も、静岡鉄道も、東海道本線も、そして東海道新幹線もみな平行に走っている。そういう意味でこの町の扇状地的斜面は神戸のまちの「平行世界」に似てハイカラな気がする。

2024年5月15日 松永豆腐店

そのハイカラな斜面に平行な一本、有度生涯学習交流館脇の道を歩いていたら立派な店構えの豆腐屋があって

「ああ、ここか!」

と思う。ひとり用イートインの丸テーブルでもあればお醤油をもらって立ち食いしてみたいところである。見るからに元気があって大変よろしい。

2024年5月15日 上原から七ツ新屋ごしに竜爪山をのぞむ

上原配水場脇の坂道をのぼって旧東海道に出て、豊かな水が湧き出る有度丘陵上に立ってみた。ここからは水とともに、うまい豆腐も名物として湧き出している。

2024年5月15日 上原公園

松永豆腐店

静岡市清水区草薙一里山7-15

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでTop of the World

作曲/R.カーペンター

20 音オルガニートで遥かなる影 Close to you

作曲/B.バカラック

20 音オルガニートでシェリー Sherry

作詞作曲/B.ゴーディオ

を公開。

***

◉

【清水の備前堀をさがして】

【清水の備前堀をさがして】

備前堀(びぜんぼり)といえば、茨城県水戸市を流れる桜川と涸沼川を結ぶ用水路、別名伊奈堀が名高い。清水区七ツ新屋と上原の境界に備前堀跡が残っていると郷土資料にある。

七ツ新屋と上原の境界に堀割の跡が残っている。この堀は、天正年間徳川家康の家臣で土木事業に明るい伊奈備前守が奉行として掘ったもので、水源を静岡曲金の軍人社の所のかつさ川に求めた。この川は、安倍川の水が駿府城の濠へ入り、横内へ流れ、南流して大谷に至る川で、今も僅かに用水路として残っている。

家康が駿遠甲斐の太守であった天正年間に、土木工事の技術者として備前守にこの水を北脇・渋川方面に供する計画で工事を命じ、多数の金と人夫を使ったが、何故か中止したと伝えられている。今、調査してみると、水源地が海抜十六米で、上原でも十六米であるから水の流れに無理があり、計画は失敗したものと思う。 備前守は当国小島の生まれといい、初めに信康に仕え、後、家康に用いられ一万石の大名となった。漆畑弥一氏は、備前堀は運河として造られたとし、等高線を通って居る謎も解き、明治廿年頃まで舟も浮かんでいたという注目すべき見解を述べている。(『ふるさと有度』)

資料にはありがたいことに昔の写真が添えられていて「備前堀跡 上段平地の所、有度一小校庭東側」とキャプションがある。

有度第一小学校は創立150周年の横断幕を掲げている。無断で校門をくぐって校庭東側を探索するわけにもいかないので、学校の周囲をぐるぐる回ってみた。

小学校の敷地北西側は静岡鉄道の線路と並行しており、古びた石垣がぐるりと巡らされている。斜面に石垣を積んで平地を作り、そこに「海抜十六米」の水路を作ったのではないか。グーグルアースで情報を取得してみたらまさに海抜 16 メートル前後の数値が表示された。

2024年5月15日 線路は静岡鉄道。突き当たりに見えるのが有度第一小学校東側の石垣。

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでTop of the World

作曲/R.カーペンター

20 音オルガニートで遥かなる影 Close to you

作曲/B.バカラック

20 音オルガニートでシェリー Sherry

作詞作曲/B.ゴーディオ

を公開。

***

◉

【娵ヶ池(しゅうがいけ)と血流川】

【娵ヶ池(しゅうがいけ)と血流川】

有度第二小学校の南側に日本武尊東征神話にまつわる首塚稲荷神社(清水区草薙 1124 )があり、そのあたりから水を集めて北へ流れ下った細流を血流川と言った。

静岡鉄道御門台駅の西に血流川と四方沢川の合流点があり、そこにはかつて娵ヶ池(しゅうがいけ)という大きな池があった。娵には「そう」「しゅ」の音読みがあり、美女を本義としたので「よめがいけ」と訓じられたこともあったけれど、「しゅ」が慣用的に「しゅう」と長音化したのだろうと郷土資料にある。その池の東端に顕彰する石碑(清水区七ツ新屋1丁目)が立っている。碑文は判読できないけれど、傍にある案内板にはこう書かれている。

娵ヶ池(通称長崎堤)

その起源は明らかでないが、有度山からの地下水がこの低地にあつまり自然の溜池となって、長く水田に利用されて来たと思われる。七ヘクタールに近いこの池は度重なる水争いの歴史をもつ中でも元禄七年(一六九四年)の水利権争いは苛烈をきわめた。

長崎村組頭、神戸瀬兵衛はその立役者として資料作製に貢献、幕府に提訴し、水利権は長崎、長崎新田、七ツ新屋の三村に有ることを確認させた。これにより同三村は三百年後の今も尚、同氏の偉功を讃え、毎年八月四日顕彰供養をしてきている。

娵ヶ池は昭和の初め有度耕地整理に伴う巴川潅漑用水利用により、その使命を了えたので干拓され、民有地となって現在に至っている。この碑の在るところは元の池の東端にあたる。

昭和五十九年一月

有度まちづくり推進委員会

有度公民館歴史クラブ

旧東海道沿いの村上小児科(清水区草薙一里山19−7)がある五叉路から斜行して下っていく道がある。静岡鉄道の線路にぶつかるあたりで道は通行不能になるけれど、その水脈が流れ続けているのを今でも見ることができる。

2024年5月15日 上流から下流を見る

2024年5月15日 下流から上流を見る

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでTop of the World

作曲/R.カーペンター

20 音オルガニートで遥かなる影 Close to you

作曲/B.バカラック

20 音オルガニートでシェリー Sherry

作詞作曲/B.ゴーディオ

を公開。

***

◉

【暗記と桁数と美術館通り】

【暗記と桁数と美術館通り】

旧清水市の市外局番がまだ 0543 でハイフン区切りが 4-2-4 形式だった頃に中高生だった。その後、電話の契約数が増えていつの間にか 3−3-4 の区切られ方になった。郷里を離れた今も清水に電話するときは 0543 と四桁区切りで思い出してしまう。

帰省してお会いした清水在住の高齢者に電話番号を尋ねると

「ぜろごーよん……さん」と三桁目でちょっと突っかかるのが微笑ましい。

認知心理学的に人間は四つのブロック区切りが暗記しやすいのではないか。四桁以上を一気に暗唱するのは難しい。コンビニ決済用に発行される 10 桁以上の決済番号は 0000-0000-0000-00 など四桁で四ブロック程度に区切り、余りが出たらハイフンでぶら下げてメモして行く。そうすると四桁ずつ記憶・復唱しながら機械に入力しやすい。

2024年5月15日 七ツ新屋から離れていく四方沢川

七ツ新屋から四方沢川が離れていって清水区長崎新田になるあたりに「美術館通り」と書かれた金属看板があり、「はて、このあたりに美術館があるのかな」と一瞬思う。

「三好3丁目」とあるので、これは東京都現代美術館(MOT)のある江東区三好4丁目へ向かう「美術館通り」のための金属看板なのだ。あれらは清水で作られたのかと驚いた。この金属加工会社の電話番号はまだ市外局番四桁当時の表記になっている。

2024年5月15日

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでTop of the World

作曲/R.カーペンター

20 音オルガニートで遥かなる影 Close to you

作曲/B.バカラック

20 音オルガニートでシェリー Sherry

作詞作曲/B.ゴーディオ

を公開。

***

◉

【七ツ新屋の堂免橋】

【七ツ新屋の堂免橋】

清水区七ツ新屋。四方沢川に沿って歩いていたら第一堂免橋という小さな橋があり、1989(平成 1 )年に完成している。その小さなコンクリート橋の北西側たもとが七ツ新屋と長崎と長崎新田の町境になっている。

2024年5月15日 堂免橋上からみる四方沢川下流、半左衛門新田方向

道免という苗字はときおり聞くけれど、堂免という言葉は聞きなれない。おそらくこの辺りの字地名ではないかと思うのだけれど手元にある資料ではわからない。その堂免橋を渡らず直進すると四方沢川は北西へ直角に折れて遠ざかってしまい、道は丁字路になっていて、その先は半左衛門新田という地名になっている。

半左衛門新田にぶつかった丁字路は直進できないので右折して国道1号線を渡り、南南東の有度山側へ向かう路地を辿ると七面堂がある。久しぶりにここへ来た。

2024年5月15日 清水区吉川188−9 の七免堂

七面堂の由来

このお堂は当地方における農業開発の一大先覚者、伴野半左衛門が建立したものである。

彼は江戸時代の慶長十四年(一六〇九)、駿府町奉行彦坂久兵衛の許可により、吉川村・七ッ新屋村・堀込村・北脇村・渋川村の荒地を良田に転換し、生産を飛躍的に向上させた、わたくしたち郷土の偉大な開拓者である。

当時、幕府の最高指導者といわれた水野出雲守・安藤帯力も積極的に援助の手を差し伸べ、また、地域の人々は彼の業績と遺徳に感謝するために、開拓地の一部を「半左衛門新田」の地名として残している。

長い間、伴野家に伝えられた開発の許可証は「静岡県史」「清水市史」に記されている。

また、厨子には深く信仰した七面大明神の大天女・吉祥天か安置され、御開帳は毎年十月十八日に行われる。

平成十八年(二〇〇六年)十月

有度まちづくり推進委員会

有度ふるさと研究会

吉川自治会

駿河吉川会

解説板を読みながら、ああそうかと思う。

ひょっとすると堂免の免は年貢課役を免除された「免田(めんでん)」のことで、伴野半左衛門建立の七面堂に因む免田があったので「堂免」という字地名が残っているのではないか。勝手な想像なので合っているかはわからない。

2024年5月15日 お堂の下がかわいいことになっている

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでTop of the World

作曲/R.カーペンター

20 音オルガニートで遥かなる影 Close to you

作曲/B.バカラック

20 音オルガニートでシェリー Sherry

作詞作曲/B.ゴーディオ

を公開。

***

◉

【七ツ新屋を歩く】

【七ツ新屋を歩く】

清水区七ツ新屋を歩く。緩斜面に沿ってひらけた町並みにいく筋もの路地があり、湧水・降水・排水を集めた流路があったのが、今は地中に隠されて旧清水市の下水道マンホールが点々と並んでいる。

この土地は古い沼沢地で、巴川・長尾川の影響は少く、有度山から流れる四方沢、谷津沢の扇状地の中間に位置し、両沢の流出土により扇状地帯が拡大されるにともない、漸次、土砂が沼沢地に流れ込んで、耕地を形成し、そこに新田が開かれたようだ。その時最初の開拓者の七戸の住家が建てられた。それによって七戸の新屋と呼んだ。それが後に部落の名となったものであろう。(『ふるさと有度』より)

かつて沼沢地を形作った湧水・降水・排水が長崎新田との町境まで流れ下って集まることで川らしい流れになっている。

2024年5月15日 清水区七ツ新屋

流れに沿って歩くと浅瀬に立って小魚を狙う白サギもいるので、単に生活排水を集めた溝川ではないことがわかる。湧水・降水・排水が集まって次第に大きな流れになり、四方沢川と呼ばれ、やがて巴川に合流して駿河湾へとそそいでいる。

2024年5月15日 清水区七ツ新屋

***

NEW

20 音オルガニート

20 音オルガニートでTop of the World

作曲/R.カーペンター

20 音オルガニートで遥かなる影 Close to you

作曲/B.バカラック

20 音オルガニートでシェリー Sherry

作詞作曲/B.ゴーディオ

を公開。

***

◉

| « 前ページ |